Der halbe „Wieden- oder Schröderhof“ Hs.Nr. 30

1613: Wieden und Zachlhof - 1691: Schretter Hof - 1760: Schrötterhof - 1808: Hs.Nr. 55 „Ungerer Hof“ - ab 1838 Hs.Nr. 30

heute Götzstr. 10

von Claudia Heigl

Ursprünglicher Eigentümer dieses Hofes war die Pfarrkirche Steinach, daher auch der Name „Wiedenhof“.

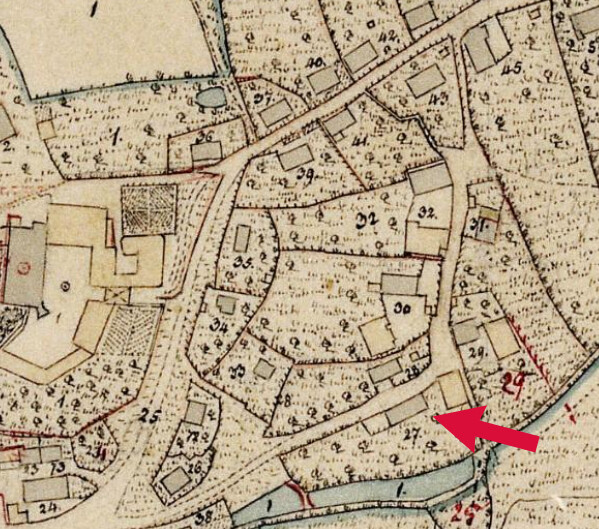

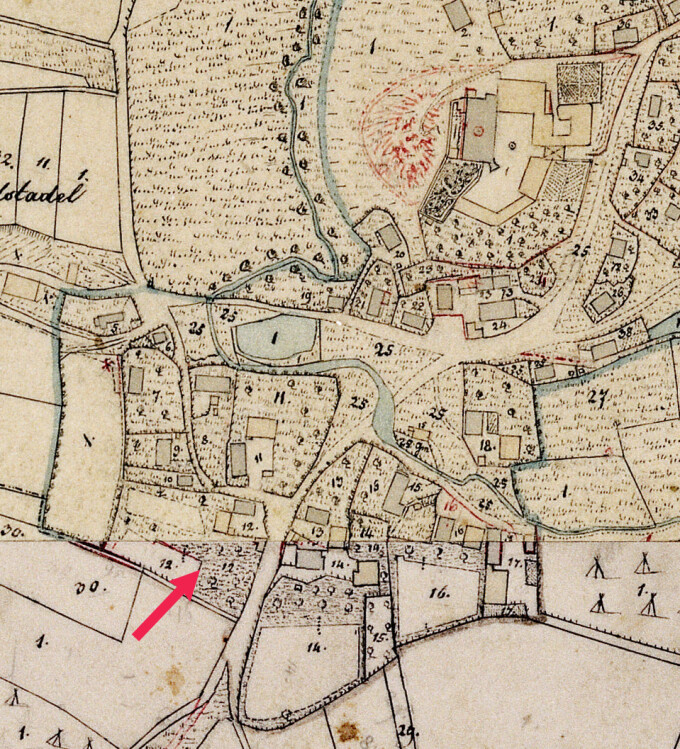

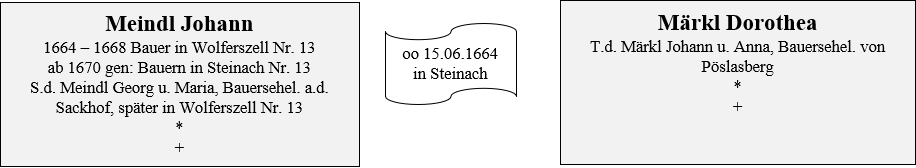

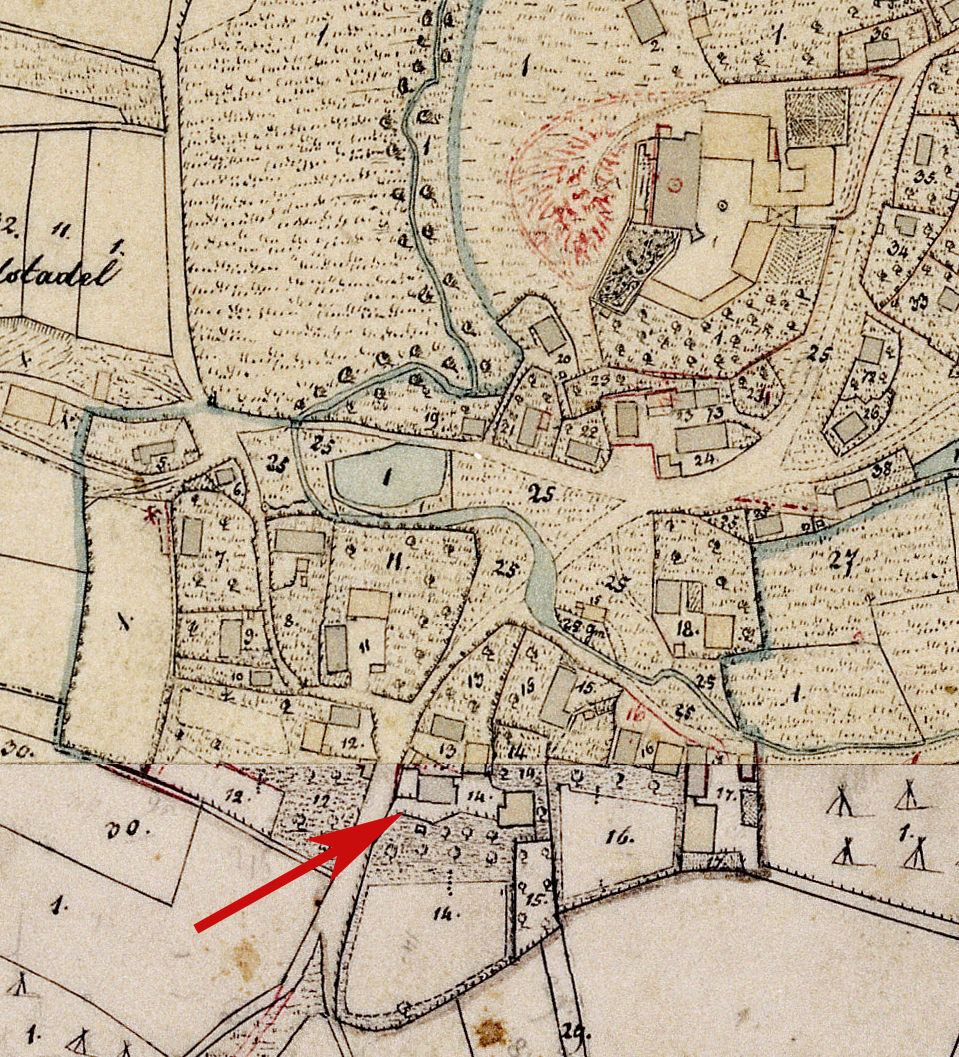

Der Hof liegt im unteren Dorf, in der sog. „Götzgasse“ (heute Götzstraße). Von hier aus konnten die dazugehörigen fruchtbaren Felder südlich und östliche des Dorfes mit dem Fuhrwerk gut erreicht werden.

Der Schlossbenefiziat und Heimatforscher Josef Schlicht schreibt über den Hof:

Dann aber ebenfalls vom Hofmarksherrn in Streit und Besitz gebracht, und belastet mit jährlich 16 Gulden Stiftgeld, 4 Schaff Getreide, 10 Pfund Schmalz, 1 Kalb, 2 Gänsen, 10 Hühnern, 60 Eiern, 1 Herrnhund und „ungemessener“ Scharwerk, das heißt nach Gutdünken und Willkür.

Diese Hofmarkslast konnte kein Widenbauer zu Steinach auf die Länge tragen. Der Hof hatte deshalb 1583 – 1884 nicht weniger als 12 Besitzer. Und der Widenbauer von 1774 ließ seinen Hof ganz öd liegen, ging flüchtig nach Ungarn, kam jedoch mit Weib und Kind wieder zurück wie er ging: „mit leeren Händen.“

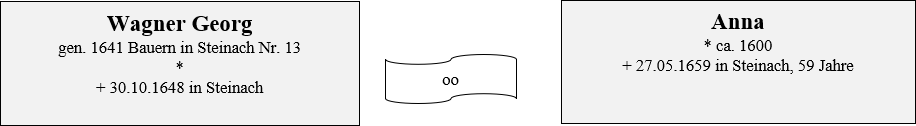

Im Salbuch der Pfarrkirche St. Michael ist 16181 auf dem „Wieden und Zachlhof“ ein Michael Hitzinger als Bauer genannt.

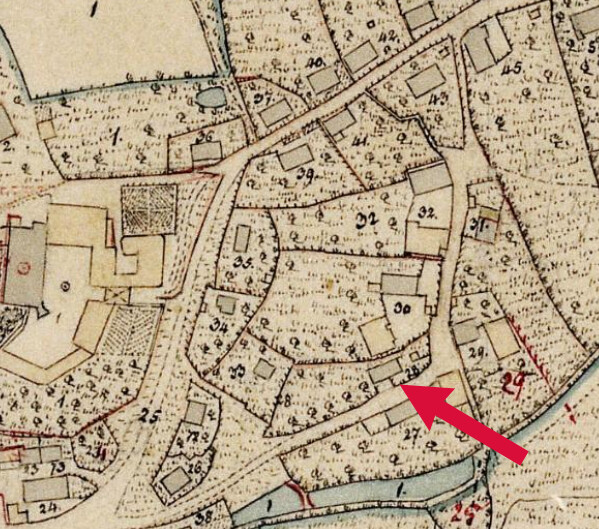

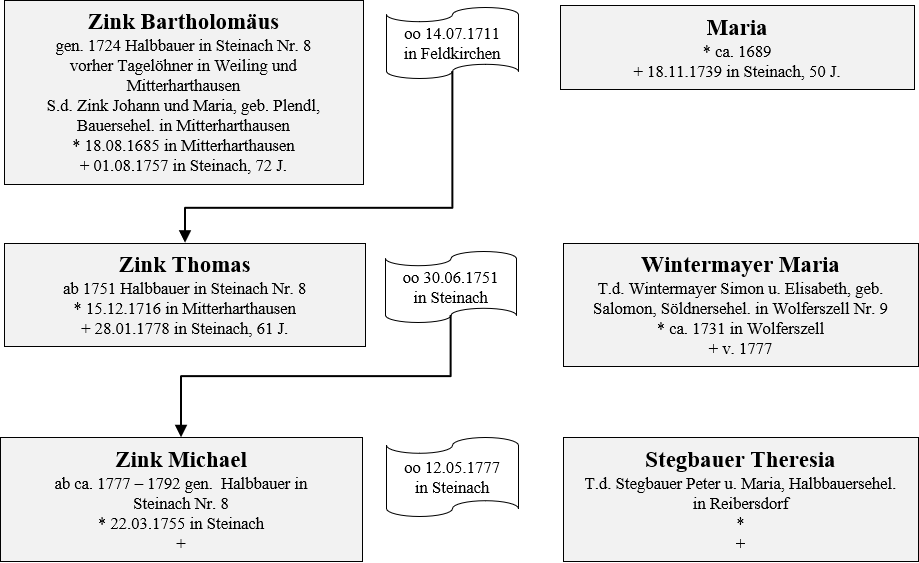

Der Hof erhielt die Hs.Nr. 30

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

16232 wird der Hof auch im Stiftregister der Hofmark Steinach aufgeführt. Hier heißt es: „Hofmarksherrschaft Erbrecht, aber Pfarrei Steinach Grundherrschaft“. Ein Andreas Schretter hat demnach vom Hofmarksherrn das Erbrecht auf dem Hof erworben. Dazu hat er noch ein Leibrecht auf den „Rothamer Bau“.

Das bedeutet wohl, dass der Hof zwar der Pfarrkirche Steinach gehört, aber der Hofmarksherr das Nutzungsrecht hierzu an Andreas Schretter verkauft hat und dafür auch Zins erhält.

Dieser Andre Schretter ist auch einer der Feldgeschworenen, von denen der Hofmarksherr Christoph Höwarth von Hohenburg nach dem ersten Schwedeneinfall (November 1633 bis April 1634) die Hofmark Steinach neu vermessen hat lassen3.

16414, im Giltregister der Hofmarksherrschaft, wird der Hof als „Prölsen oder Sixt Ziflinger Sölde“ bezeichnet. Ein Wolfgang Grimm hat inzwischen darauf das Erbrecht.

Dieser Wolfgang Grimm dürfte um 1601 geboren worden sein und ist mit Sicherheit der Sohn des Bauern Wolfgang Grimm.

Seine Schwester Maria hat am 19.02.1635 den Tagelöhner Georg Aukofer geheiratet5.

Wolfgang jun. ist mit einer Eva verheiratet. Die Taufen von sechs Kindern sind im Kirchenbuch von Steinach verzeichnet:

- Ursula (*07.07.1640)

- Maria (*28.09.1642) heiratet 1667 den verwitweten Söldner Sebastian Sieber von Steinach Nr. 53

- Ursula (*07.02.1644 + 31.10.1644)

- Wolfgang (*20.09.1645), Hoferbe

- Georg (*11.01.1648) heiratet ca. 1678 eine Margaretha und wird Bauer und Weber in Steinach Nr. 64

- Eva (*03.12.1650)

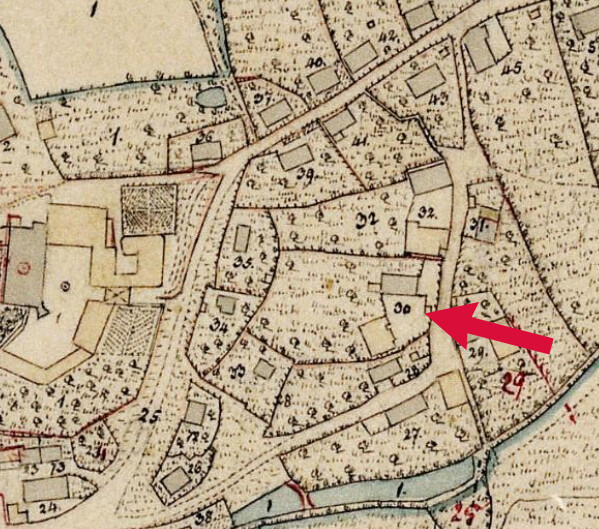

Hoferbe ist wiederum ein Wolfgang Grimm, der 1666 die Bauerstochter Maria Kratzer vom Nachbarhof Nr. 27 zur Ehefrau nimmt.

Wolfgang ist fünfmal verheiratet und wird Vater von insgesamt 15 Kindern:

In der Ehe mit Maria Kratzer kommen acht Kinder zur Welt:

- Johann (*1667-1669)

- Ursula (*1668)

- Maria (1669-1734) heiratet 1705 den Tagelöhner und Totengräber Markus Echinger

- Magdalena (*1671)

- Anna (1673-1689)

- Johann (*1677) heiratet 1711 die Tagelöhnerstochter Walburga Rimmerl von Grub. Bis 1720 kommen fünf Kinder in Steinach zur Welt. Tochter Magdalena (*1762) heiratet 1737 den Häusler August Holzer von Steinach Nr. 38

- Barbara (*1679)

- Walburga (*1682-1683)

In der zweiten Ehe mit Barbara Sigl von Obermiethnach kommt am 09.01.1684 nur ein Sohn namens Sebastian zur Welt, der jedoch nur sechs Wochen alt wird.

Die dritte Ehefrau Maria Menauer von Zisterhof bringt drei Kinder zur Welt:

- Johann (*1685)

- Johann Sebastian (*1687)

- Barbara (*1689)

Die vierte Ehe mit der Müllerstochter Barbara Aigner aus Aiterhofen bleibt kinderlos.

Die fünfte Ehefrau Ursula Hien von Pellham bringt nochmals drei Kinder auf die Welt:

- Maria (*1700) heiratet 1730 in Steinach Andreas Rödl von Haunkenzell

- Nikolaus (*1702)

- Michael (*1705)

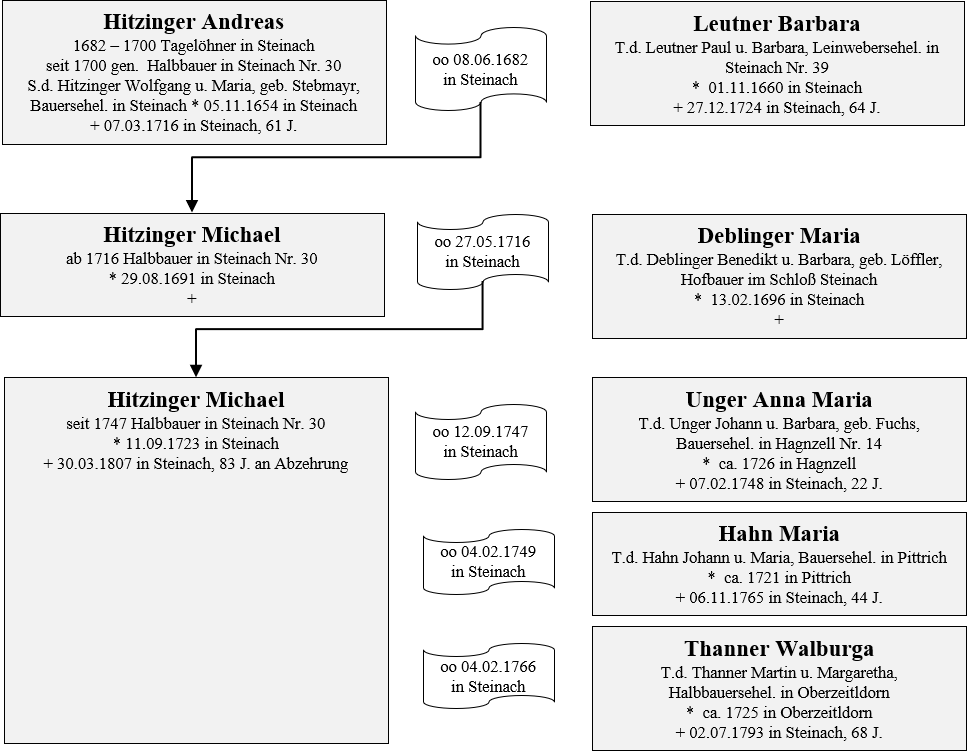

Aber keines der Kinder übernimmt den Hof. Ab ca. 1700 finden wir Andreas Hitzinger als Wiedenbauer auf dem Anwesen. Er ist mit der Weberstochter Barbara Leutner verheiratet.

Nach der Hochzeit verdiente er zunächst als Tagelöhner den Lebensunterhalt, bis er den Hof erwarb.

Von ihren acht Kindern, finden wir bei fünf keine Sterbeeinträge im Kirchenbuch:

- Wolfgang (*1687)

- Andreas (*1689)

- Michael (*1691) Hoferbe

- Joseph (*1700)

- Ursula (*1701)

Sohn Michael übernimmt 1716 den Hof und vermählt sich mit Maria Deblinger. Deren Vater hatte 1692 eine Sölde in Wolferszell (Hs.Nr. 5) besessen, wird aber dann Hofbauer im Schloss Steinach.

Von den sieben Kindern erreichen drei das Erwachsenenalter:

- Anna Maria (*1722) heiratet 1747 den Zimmermann Joseph Schöpf von Unterparkstetten und wird mit ihm in Steinach Nr. 20 sesshaft

- Michael (1723-1807), Hoferbe

- Mathias (*1731)

Sein Sohn gleichen Namens übernimmt 1747 den Hof. Michael Hitzinger jun. ist in erster Ehe mit Anna Maria Unger von Hagnzell verheiratet. Die junge Frau stirbt aber bereits fünf Monate nach der Hochzeit.

Seine zweite Braut Maria holt er sich aus dem Hahn-Hof in PIttrich.

Sie schenkt ihm fünf Kinder, von denen jedoch nur von einem Sohn der weitere Lebensweg bekannt ist:

- Johann Georg (1756-1801) ist Tagelöhner in Wolferszell und mit der Einwohnerstochter Josephine Fritsch aus Grün bei Englmar verheiratet.

Nach dem Tod der Ehefrau geht der Witwer 1766 erneut eine Ehe mit der Halbbauerstochter Walburga Thanner von Oberzeitldorn ein. Die 41jährige bringt keine Kinder mehr zur Welt.

Hitzinger Michael dürfte auch der Wiedenbauer gewesen sein, der 1774 den Hof öd liegen lassen hat und mit seiner Familie nach Ungarn gegangen ist. Ob es wirklich die hohen Abgaben oder doch schlechtes wirtschaften war, ist nicht zu klären. Die Ehefrauen stammten jedoch aus größeren Anwesen und dürften eine gute Mitgift mit eingebracht haben.

Jedenfalls kam Michael und seine Familie wieder mittellos aus der Ferne zurück.

Als Walburga Hitzinger 1793 in Steinach stirbt, wird sie als Hirtenehefrau bezeichnet.

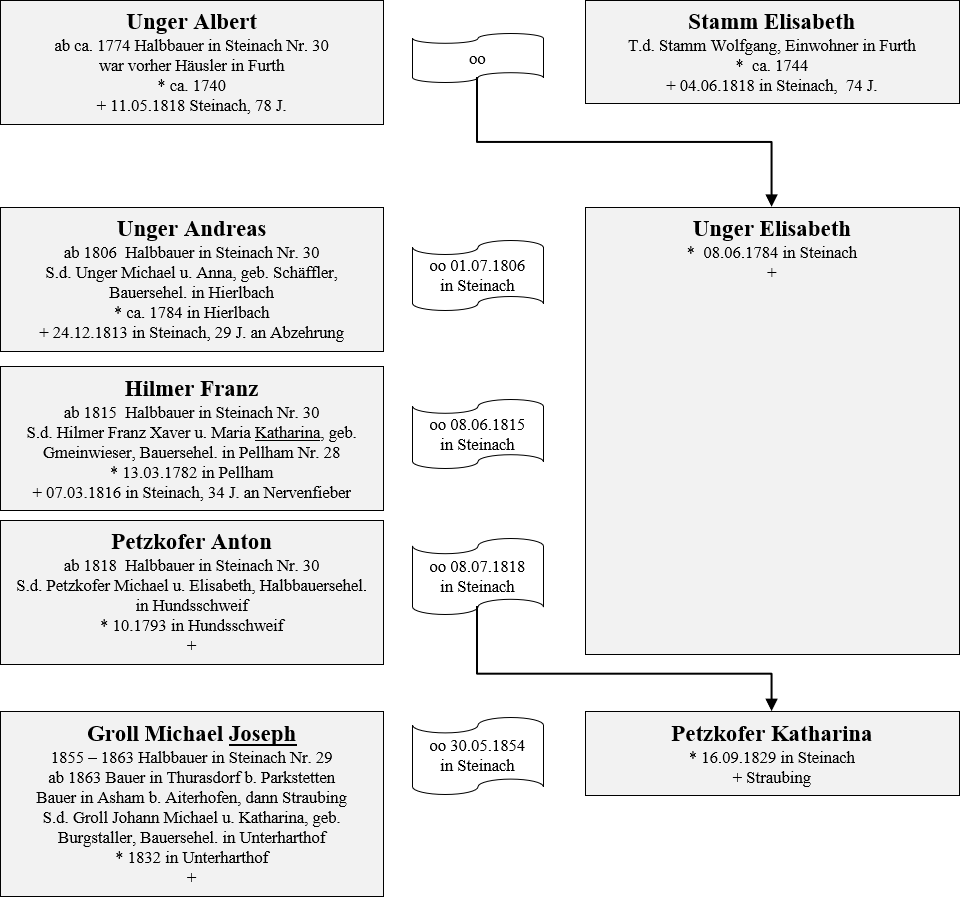

Nachdem Michael Hitzinger den Hof verlassen hat, zieht mit Albert Unger ein neuer Bauer ein. Er und seine Ehefrau Elisabeth, geb. Stamm, waren vorher als Häuslerseheleute in Furth ansässig.

Von ihren sechs Kindern erreichen fünf Töchter das Erwachsenenalter:

- Anna Maria heiratet 1794 den Halbbauern Erberl Lorenz von Steinach Nr. 8

- Katharina (1774-1854) heiratet 1792 den Söldner Joseph Dietl von Agendorf Nr. 37

- Maria Walburga (*1779)

- Elisabeth (*1784), Hoferbin

- Magdalena (1787-1822) heiratet 1813 den Kufner Sebastian Haindl in Steinach Nr. 42

Die Hoferbin Elisabeth Unger nimmt sich ebenfalls einen Unger zum Ehemann – Andreas Unger, Bauerssohn aus Hierlbach.

Der junge Bauer stirbt jedoch bereits mit 29 Jahren und hinterlässt seine Ehefrau mit zwei Söhnen:

- Joseph Unger (1807-1898) heiratet 1839 die Wirtstochter Helene Klingeisen von Kirchroth und übernimmt mit ihr das Krone-Wirtshaus in Steinach.

- Johann Andreas Unger (1808-1884) heiratet 1854 die Bauerstochter Therese Weber von Münster und macht sich als Krämer in Wolferszell Nr. 22 ½ sesshaft. 1877 erwirbt er ein Söldenanwesen in Steinach Nr. 9

Die Witwe geht erneute eine Ehe mit dem Bauerssohn Franz Hilmer von Pellham ein. Aber auch der zweite Ehemann stirbt nach nur 9monatiger Ehe mit 34 Jahren.

Schließlich heiratet sie 1818 den Bauerssohn Anton Petzkofer von Hundsschweif.

Die Abgaben des Hofes im Jahr 1838

Im Liquidationsprotokoll von 18386 wurden die Abgaben des Hofes nochmals genau aufgeführt.

An Abgaben musste vom Hof 8 Gulden 14 Kreuzer an „Mäh- oder Bauernscharwerk“ an die Steinacher Gutsherrschaft bezahlt werden. Dies war der gleiche Betrag wie bei den neun anderen großen Höfen des Ortes. Das „Schwarwerkgeld“ war der Ablösebetrag für die Spanndienste7, die von diesem Hof für die Gutsherrschaft geleistet werden mussten.

Außerdem forderte die Gutsherrschaft 7 Gulden Mähscharwerk und 2 Gulden Hundsgeld.

Als Begründung führte der Hofmarksherr auf: „da es in einer Aufstellung von 1802 heißt: 1. haben die 10 Mähmatscharwerker jährlich bei der Michaelistift 7 Gulden Schwarwerkgeld und 2 Gulden Hundsgeld zu entrichten. So habe der Liquidant (Hofbesitzer) dies zu entrichten, da er der 10. Mähmatscharwerker sei.“

Allerdings stellte die Kommission fest, dass dieses Geld weder vom Hofinhaber von seinen Vorbesitzern je bezahlt wurde, so dass die Gutsherrschaft kein Anrecht darauf hat.

An die Pfarrkirche Steinach, dem Grundherrn des Hofes, kam eine jährliche Stift in Höhe von 12 Gulden und der Küchendienst von zwei Hühner, das einem Gegenwert von 12 Kreuzer entsprach.

Und der Mesner von Steinach (der zugleich der Schullehrer war) erhielt für seine Dienste von diesem Hof jährlich zwei Weizen- und zwei Korngaben. Die war noch nicht in Geld umgewandelt und musste als Naturalabgabe weiterhin geleistet werden.

Als Laudemium bekam die Pfarrkirche Steinach 7 ½ Prozent vom Hofwert (im Gegensatz zu den Höfen, die zur Gutsherrschaft gehörten, hier waren es 10 %). Das Laudemium war die Abgabe bei jedem Besitzwechsel.

Rechnet man die Abgaben zusammen, so sind vom dem Wiedenhof zu dieser Zeit weniger Abgaben abzuführen, als bei den ähnlich großen Höfen des Ortes.

1849 kommt es in der Götzstrasse zu einer großen Brandkathastrophe, bei der vier Höfe und eine Sölde ein Raub der Flammen werden. Darunter auch der Wiedenhof. Dies dürfte die Familie Petzkofer vor eine große finanzielle Herausforderung gestellt haben, gab es zu dieser Zeit doch noch keine Brandversicherung.

Das Haus aufgenommen 1920.

So dürfte es nach dem Brand erbaut worden sein.

Bild: Familie Reimann

Katharina Petzkofer, eine Tochter aus dritter Ehe übernimmt 1855 den Hof der Eltern. Sie geht eine Ehe mit dem Bauerssohn Michael Joseph Groll vom Unterharthof ein. Er dürfte eine angemessene Mitgift miteingebracht haben, die nach dem finanziellen Schaden vonnöten war.

1863 tauscht das Ehepaar ihren 67 Tagwerk großen Hof in Steinach mit den Immobilienhändlern Philip und Leopold Held gegen das Anwesen Nr. 55 in Thurasdorf bei Parkstetten.

Später kaufen sie sich im Aschham ein, verkaufen dort aber wieder und ziehen nach Straubing.

Der Hof wird zerschlagen – fünf Besitzer in zwei Jahren

Philip und Leopold Held zerschlagen den Hof, d.h. sie verkaufen Grundstücke und verkaufen den Rest mit 21 Tagwerk Grund am 20.01.1864 an Xaver Foidl, wohl ebenfalls ein Makler.

Denn bereit drei Monate später veräußert Foidl den Hof weiter an den Immobilienhändler Herman Maier Loewi, der ihn am gleichen Tag an Michael Fuchs weiterverkauft.

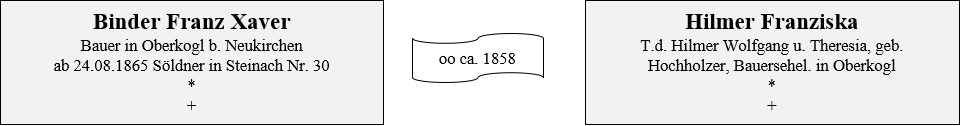

Doch bereits ein Jahr später veräußert Fuchs den Hof an die Bauerseheleute Xaver und Franziska Binder, die vorher in Oberkogl bei Neukirchen ansässig waren. Das Ehepaar bleibt nun die nächsten 30 Jahre auf dem Anwesen.

Durch die vielen Verkäufe wurde das Anwesen immer wieder verkleinert und hatte nur noch acht Tagwerk Grundbesitz mit dabei, als ihn am 18.06.1894 Johann Evangelist Hirschauer erwirbt. Und nochmals verkauft dieser Grundstücke und veräußert die Hofstelle allein am 17.12.1894 an Anton und Walburga Zollner, die sie schließlich einen Monat später an Wolfgang und Magdalena Schlenger weiterverkaufen.

Zählt man die Immobilienhändler mit, hatte der Hof zwischen 1583 und 1884 sogar 16 Besitzer. Jedoch war die Ursache des Besitzwechsels bis Mitte des 19. Jahrhunderts nicht viele Verkäufe, sondern etliche Schicksalsschläge, die die Bauersfamilien erleiden mussten. Eigentlich hatten in diesen 300 Jahren nur fünf Bauersfamilien den Hof in ihrem Besitz: Schretter – Grimm - Hitzinger – Unger (hier wechselte sich der Name durch Heirat innerhalb der Familie) und Binder.

Das ist nicht ungewöhnlich und wir finden das auch bei anderen Höfen. Gerade im 19. Jahrhundert sind fast alle großen Höfe in Steinach und Münster von Immobilienhändler zerschlagen worden.

Der Hien-Hof aufgenommen 1956

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

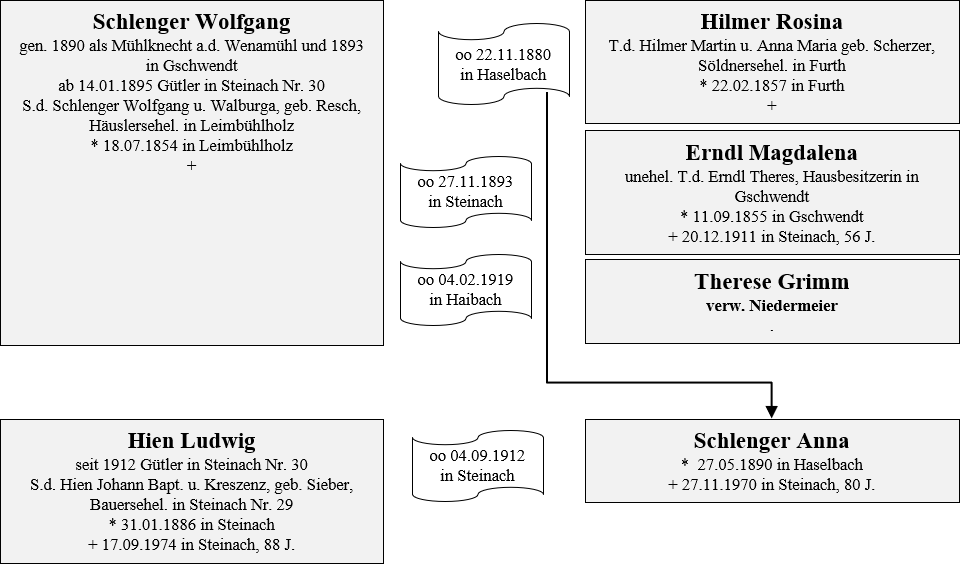

Der neue Eigentümer Wolfgang Schlenger stammt aus Haselbach und war vorher als Mühlknecht auf der Mühle in Wenamühl und Gschwendt tätig. 1895 erwerben er und seine zweite Ehefrau Magdalena Erndl das Anwesen in Steinach.

Nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau geht der Witwer in Haibach noch ein drittes Mal mit der Witwe Therese Niedermeier eine Ehe ein und zieht zu seiner Ehefrau.

Die Tochter aus erster Ehe, Anna Schlenger, übernimmt 1912 das Gütl und verheiratet sich mit dem Nachbarsohn Ludwig Hien.

Familie Hien aufgenommen ca. 1934

Ludwig und Anna Hien mit ihren Kindern Anna, Ludwig, Xaver, Johann und Adolf

Bild: Familie Reimann

Ludwig Hien war als Musiker im Dorf beliebt und spielte bei vielen Festen auf.

Bild: Familie Reimann

Das Hien-Haus aufgenommen 1990

Bild: Familie Reimann

Das Haus ist inzwischen abgerissen worden.

1 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B157, Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach mit Abschriften der Kaufbriefe u.a. Urkunden der Kirche undatiert (Mitte des 16. Jg., Besitzvermerk der Pfarrei Steinach von 1618) mit Nachträgen bis Ende 18. Jh

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S.104

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Gilt und Ausstandregister der Untertanen zu Steinach 1641

5 BZA Regensburg, Dekanatsakten Pondorf P7 Heiraten Januar bis Februar 1635, Pfarrei Steinach

6 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

7 Der Bauer musste einen Wagen mit Rößer oder Ochsen der Gutsherrschaft eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen.

Weitere Quellen:

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach 1843 - 1960, Sig.17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Stand: 26.05.2024

Das „Wastlbauerngut“ Hs.Nr. 29

1583/1623/1641: Omasmairgut - 1691: Haitauer Gütl - 1760: 2/8 „Gez-Hof“ - 1808: Hs.Nr. 29 „Hien Hof“ - ab 1838: Hs.Nr. 29

heute Götzstr. 9

von Claudia Heigl

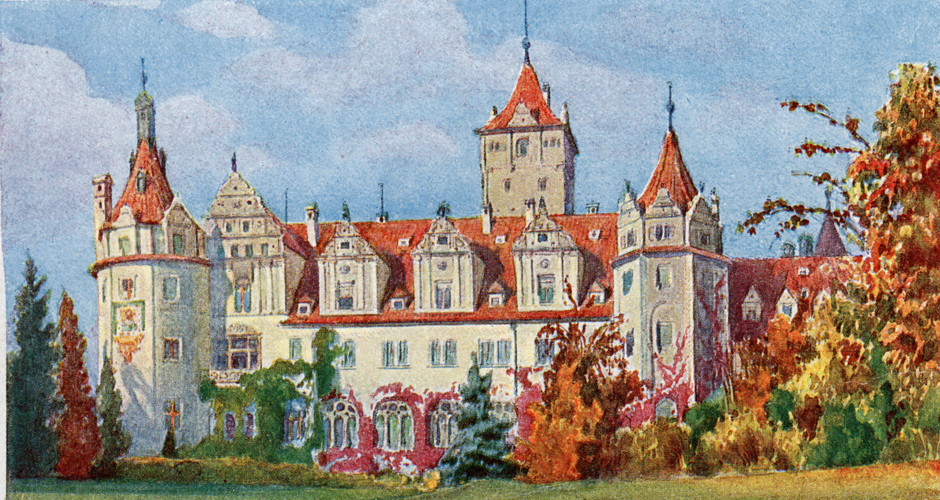

Der Hof gehörte zu den zehn großen Höfen in Steinach. Eigentümer und Grundherr war bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer der jeweilige Hofmarksherr und Schlossbesitzer von Steinach.

Der Hof liegt im unteren Dorf, in der sog. „Götzgasse“ (heute Götzstraße). Von hier aus konnten die dazugehörigen fruchtbaren Felder südlich und östliche des Dorfes mit dem Fuhrwerk gut erreicht werden.

Der Hof erhielt die Hs.Nr. 29

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bayer. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

15831 wird das Anwesen als Omasmairgut bzw. Ortbauernsölde bezeichnet. Balthasar Omasmaier hat darauf das Erbrecht, d.h. er kann das Nutzungsrecht am Hof an seine Nachkommen weitervererben.

16232 hat ein Hans Haydauer darauf das Erbrecht.

16413 finden wir Georg Pächl auf dem Anwesen. Hier wird der Hof auch als „Khornprobstenhof“ bezeichnet. Wahrscheinlich sind die Vorgänger beim Schwedenüberfall 1637 getötet oder vertrieben worden.

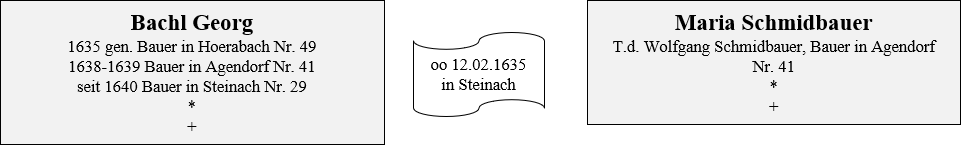

Georg Bachl und seine Ehefrau Maria, geb. Schmidbauer, waren vorher als Bauersehelaute in Hoerabach (Hiegeist-Hof) und von 1638 bis 1639 auf dem Geiger-Hof Nr. 41 (heute Spanner) in Agendorf ansässig. Aus dem Agendorfer Hof stammte Maria Schmidbauer ursprünglich ab4.

1640 erwerben sie das Erbrecht auf der Sölde in Steinach.

Zwei Kinder des Ehepaares sind bekannt:

- Maria (*07.12.1640)

- Johann (*25.05.1642)

Die Spuren der Familie Bachl verlieren sich und erst ca. 1653 zieht mit Michael Kumpfmüller wieder Leben in den Hof ein. Am 05.02.1653 heiratet er die Bauerstochter Maria Wagner vom Richtergut (heute Fellinger-Anwesen). Doch bereits zwei Monate später trägt man den 24jährigen Bauern auf den Friedhof. Er hinterlässt seine Witwe mit einem ungeborenen Kind. Maria heiratet bereit im Juni des gleichen Jahres Bartholomäus Schweikl von Mundlfing.

Im Oktober bringt sie einen Sohn des verstorbenen ersten Ehemannes zur Welt, der auf den Namen Kaspar getauft wird. Der kleine Bub stirbt aber bereits nach wenigen Tagen.

Es folgend noch weitere neun Schweikl-Kinder:

- Ursula (*1655), erste Hoferbin

- Katharina (*1657)

- Maria (*1661)

- Georg (*1663), Hoferbe

- Andreas (*1666)

- Philipp (*1668)

- Christopher (*1671)

- Johann (*1674)

- Paul (*1678)

Das Wastlbauerngut aufgenommen ca.1903

Ansichtskarte gelaufen 1903

Die älteste Tochter Ursula heiratet 1686 den Bauerssohn Wolfgang Rothamer von Rotham und übernimmt zunächst den Hof mit ihrem Ehemann.

Drei Töchter kommen zur Welt:

- Katharina (*1687) heiratet 1712 in Hunderdorf Simon Kurz

- Magdalena (*+ 1691)

- Anna (*1691)

Im April 1692 stirbt Wolfgang Rothamer im Alter von 39 Jahren und die Witwe geht sechs Wochen später mit dem verwitweten Bauern Andreas Bielmeier von Riglberg eine neue Ehe ein.

Den Hof in Steinach erwirbt nun ihr Bruder Georg Schweikl, der sich mit der Wirtstochter Barbara Schink von Wolferszell vermählt.

Zwei Söhne entspringen der Verbindung:

- Johann (*03.02.1694) heiratet 1759 in Steinach die Maurerstochter Maria Echinger

- Lorenz (*05.07.1695), Hoferbe

Die Geburt des zweiten Sohnes erlebt der junge Bauer nicht mehr. Auch er wird im April 1695 zu Grabe getragen. Im Oktober desselben Jahres ehelicht die Witwe Michael Höpfl von Blumern.

Den Hof übernimmt 1718 Lorenz Schweikl, ein Sohn aus erster Ehe. Der holt sich als Braut Maria Dietl von Unterniedersteinach Nr. 6 auf den Hof.

Von den vier Kindern überleben zwei:

- Anna Maria *1723

- Michael *1725

Nach dem Tod der ersten Ehefrau nimmt Lorenz die Bauerstochter Maria Weinfurtner von Reibersdorf zur Ehefrau.

Aus der Ehe dürften nochmals zwei Kinder das Erwachsenenalter erreicht haben:

- Maria (1731-1767)

- Jakob (*1735)

Ca. 1742 veräußern Maria und Lorenz Schweikl das Erbrecht auf ihren Hof und erwerben hierfür das Bäckeranwesen Nr. 21 (später Gasthaus Thanner) in Steinach.

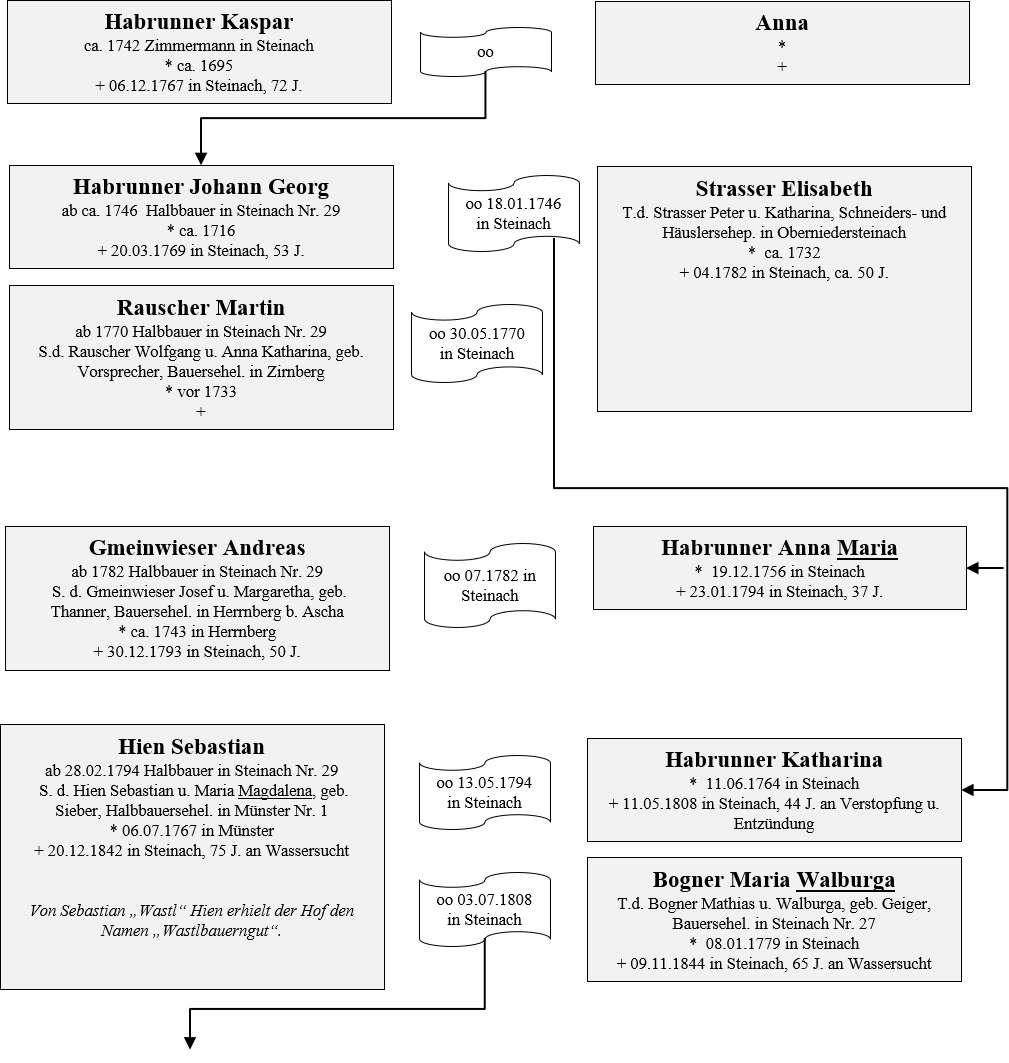

Als neue Hofinhaber ziehen Kaspar und Anna Habrunner/Hanbrunner ein. Die Herkunft der beiden ist leider nicht feststellbar.

1746 heiratet ihr Sohn Johann Georg die Häuslerstochter Elisabeth Strasser von Oberniedersteinach und übernimmt das Anwesen. Als man den Bauern 1769 mit 53 Jahren auf den Friedhof trägt, nimmt die Witwe Martin Rauscher von Zirnberg zum zweiten Ehemann.

Die Bäuerin hat acht Habrunner-Kinder zur Welt gebracht:

- Johann Georg (*ca. 1741, evtl. vorehelich geboren), heiratet 1785 die Bauerswitwe Katharina Krieger von Steinach Nr. 53

- Joseph (*1748)

- Anna Maria (1756-1794), Hoferbin

- Maria Eva (*1759)

- August (*1762)

- Katharina (*1764), Hoferbin nach der Schwester Anna Maria

- Magdalena (*1766)

- Theresia (1768-1831) heiratet 1808 den Weber Wolfgang Rösl von Steinach Nr. 31

Den Hof übernimmt 1782 zunächst die Tochter Anna Maria, die eine Ehe mit dem Bauerssohn Andreas Gmeinwieser von Herrnberg eingeht.

Die Eheleute sterben im Dezember 1793 und Januar 1794 kurz hintereinander.

Daraufhin übernimmt 1794 die Schwester Katharina Habrunner und ihr Bräutigam Sebastian Hien von den Erben den Hof um 1.200 Gulden.

Sebastian Hien stammt von dem Hien-Hof in Münster Nr. 1. Nach ihm bekommt der Hof auch den Namen „Wastlbauerngut“.

Katharina bringt eine Tochter namens Katharina zur Welt (*1797), die 1828 den Häusler Georg Knott von Kragenroth heiratet und sich mit ihm in Steinach Nr. 47 niederlässt.

1808 stirbt Katharina und Sebastian Hien und es zieht die Nachbarstochter Walburga Bogner von Steinach Nr. 27 als neue Bäuerin ein.

Diese schenkt nochmals sechs Kindern das Leben:

- Walburga (*1810)

- Johann Baptist (1811) als Kind verstorben

- Anna Maria (1812-1871) heiratet 1839 den Weber Bartholomäus Gstettenbauer von Steinach Nr. 31

- Maria Anna (*1815)

- Jakob (*1817) Hoferbe

- Magdalena (*1820)

Die Abgaben des Hofes

Jahrhundertelang mussten von jedem Hof, neben dem Zehent von der Ernte und der jährlichen Stift (Geldbetrag,) auch Frondienste und Naturalabgaben an die Steinacher Gutsherrschaft geleistet werden, die im Jahr 1838 in Geldbeträge umgewandelt worden waren:

An Abgaben musste vom Hof 18385 sieben Gulden „Scharwerkgeld“ und zwei Gulden „Hundgeld“ bezahlt werden. Dazu kamen noch 8 Gulden 14 Kreuzer an „Mäh- oder Bauernscharwerk“.

Das „Schwarwerkgeld“ dürfte der Ablösebetrag für die Spanndienste6 gewesen sein, die von diesem Hof für die Gutsherrschaft geleistet werden mussten.

Außerdem mussten die größeren Höfe des Ortes Hunde halten und füttern, die für die alljährlichen gutsherrschaftlichen Treibjagden benötigt wurden. Dies wurde durch das „Hundgeld“ abgelöst.

Und schließlich hatten die Bauern des Ortes bei der Ernte und. Heuernte der Gutsherrschaft auszuhelfen. Auch dies wurde durch einen Geldbetrag abgelöst.

Zu diesen Beträgen kam noch die jährliche Stift in Höhe von 2 Gulden 8 Kreuzer 4 Heller und diverse Getreideabgaben von Weizen, Korn, Gerste und Hafer, die inzwischen auch mit Geld abgegolten wurden.

Und nicht fehlen durfte der Küchendienst. Hier hatte vom Hof jährlich sechs Hühner und 12 ½ Pfund Schmalz an die Gutsherrschaft abgeliefert werden müssen. Dies entsprach 1838 umgerechnet eine jährliche Summe von 5 Gulden 4 Kreuzer.

An die Pfarrkirche Steinach war der Pfennigzins in Höhe von 27 Kreuzer 1 Heller jährlich fällig.

Und der Mesner von Steinach (der zugleich der Schullehrer war) erhielt für seine Dienste von diesem Hof jährlich zwei Weizen- und zwei Korngaben. Die war noch nicht in Geld umgewandelt und musste als Naturalabgabe weiterhin geleistet werden.

Bei jedem Besitzwechsel bekam die Gutsherrschaft ein sog. Laudemium, dass für diesen Hof 10 Prozent vom Hofwert waren.

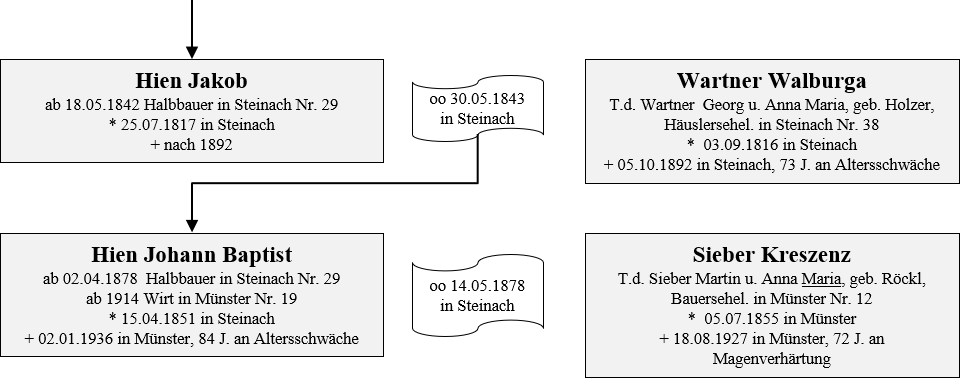

1842 übernimmt Jakob Hien den Hof vom Vater zum Anschlag von 2.000 Gulden. Ein Jahr später heiratet er die Häuslerstochter Walburga Wartner von Steinach Nr. 38.

Zwei Kinder sind aus der Ehe bekannt:

- Johann Baptist (1851-1936)

- Kreszenz (1858-1897) heiratet 1879 den Gütler Sebastian Holmer von Steinach Nr. 74

1849 gibt es einen großen Brand in der Götzstrasse und es brennen 4 Höfe und 1 Sölde komplett nieder, darunter auch der Hien-Hof.

Der Hof wird neu aufgebaut. 1869 wird er wie folgt beschrieben7: Wohnhaus Umfassung Stein, Dach Taschen, gemauerter Schweinestall, Stadel u. Holzlege Umfassung Bretter, Dach Taschen, Backofen mandatmässig.

Im April 1878 übernimmt Sohn Johann Baptist den Hof mit 50 Tagwerk Grundbesitz zum Anschlag von 22.564 Mark. Einen Monat später geht er eine Ehe mit der Bauerstochter Kreszenz Sieber vom Atzlhof in Münster ein.

Vier Kinder sind von dem Ehepaar bekannt:

- Maria

- Johann Baptist (1880-1917), Wirt in Münster, Johann erwirbt mit seiner Ehefrau Kreszenz, geb. Heigl das Wirtshaus in Münster, verkauft es jedoch1914 an die Eltern. Johann stirbt an den Folgen des Krieges und seine Ehefrau betreibt in ihrem Elternhaus eine Kramerei in Steinach.

- Ludwig (1886-1974) heiratet 1912 die Nachbarstochter Anna Schlenger und übernimmt den Wiedenhof-Hof Nr. 30 der Schwiegereltern

- Otto (1890-1865), Wirt in Münster

Als 1914 der Sohn Johann zum Wehrdienst wegen des Krieges eingezogen wird, verkauft er das Wirtshaus in Münster an seine Eltern. Die veräußern im Gegenzug das Anwesen in Steinach.

Am 10.02.1914 kaufen Hastreiter Alois u. Katharina den Hof um 5.600 Mark. und tauschen ihn im gleichen Jahr mit der Bay. Zentraldarlehenskasse

Am 06.10.1914 tauschen Schreiner Maria und Jakob ihr Anwesen Nr. 817 1/82 in Straubing für den Hof ein. Die Schreiners waren vorher als Bauerseheleute auf dem Oberhartberg ansässig.

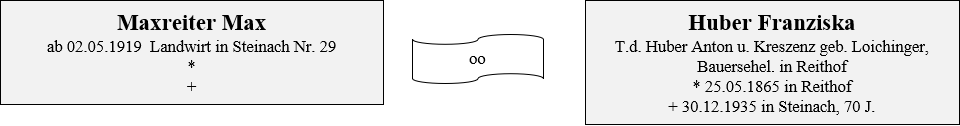

Am 02.05.1919 kaufen schließlich den Hof mit 21 Tagwerk Grund Max und Franziska Maxreiter.

Der Maxreiter-Hof aufgenommen 1956

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, „Stift-, Kasten- und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach 1583“

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Gilt und Ausstandregister der Untertanen zu Steinach 1641

4 BZA Regensburg, Dekanatsakten Pondorf P7, Pfarrei Steinach, Trauung am 12.02.1635 in Steinach

5 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

6 Der Bauer musste einen Wagen mit Rößer oder Ochsen der Gutsherrschaft eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen.

7 Gemeinde Steinach: Baulinien-Plan von Steinach, Blatt 2. Erstellt am 5. März 1869 vom Königlichen Bezirksamt Straubing

Weitere Quellen:

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach 1843 - 1960, Sig.17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Stand: 25.05.2024

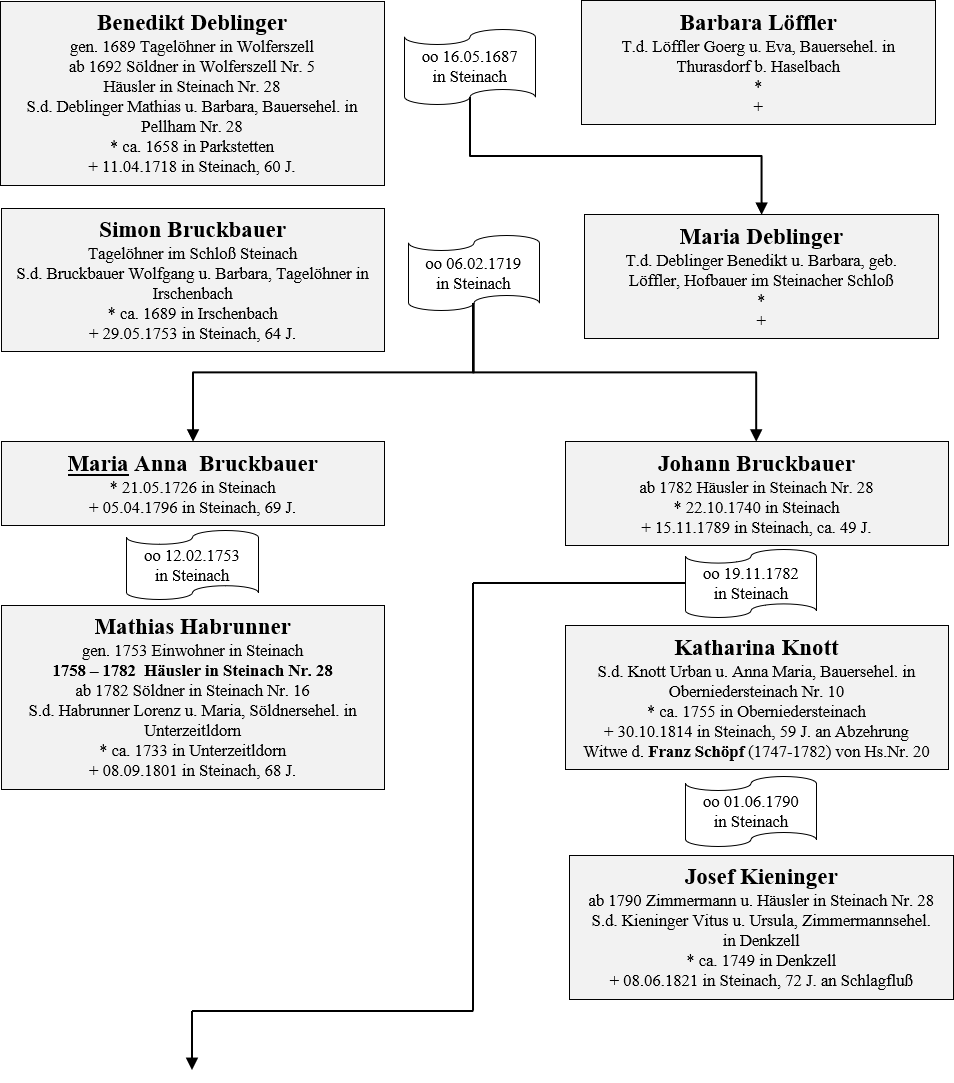

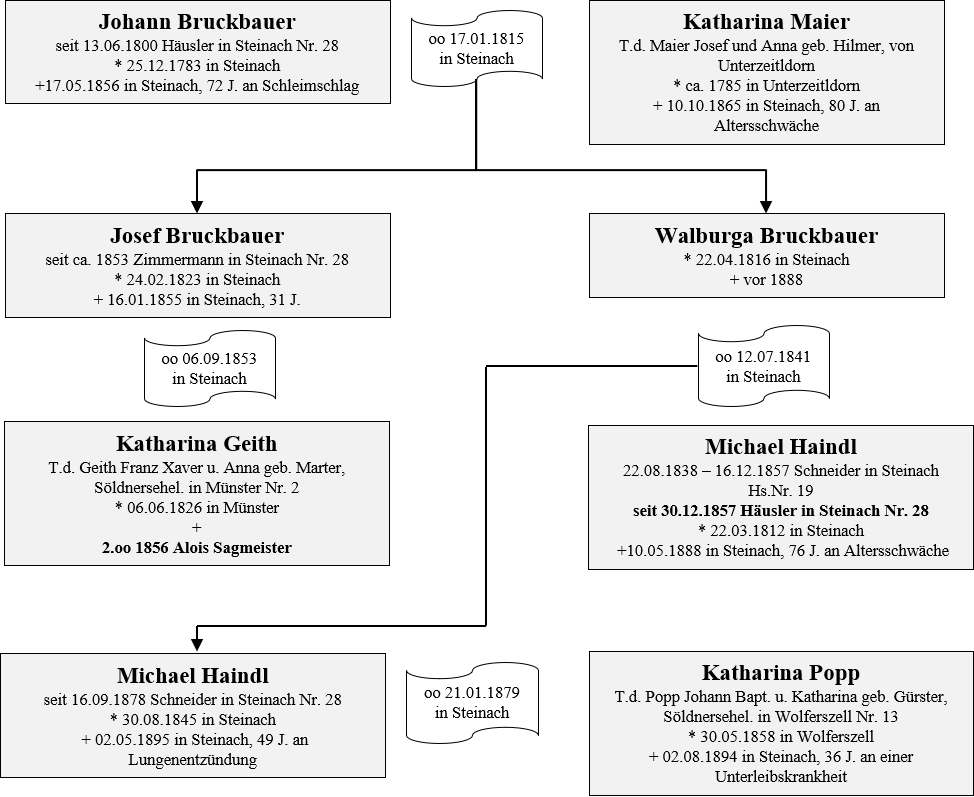

Das ehemalige "Arbeiterhaus" Hs.Nr. 28

1623: Sölde – 1699: Kröpfisches Söldenhäusl - 1760: Pruck Häusl - 1808: Hs.Nr. 52 „Pruckbauer Hof“ - ab 1838: Hs.Nr. 28

heute Götzstr. 8 und 8a

von Claudia Heigl

Diese Sölde gehört 1623 dem Bauern Wolf Gmeinwieser, der auch den Gmeinwieser-Hof (Hausnummer 27) besitzt. Im Stiftregister findet sich zusätzlich der Vermerk „erkauft von Khrapfen von Rotham“. Der Wert der Sölde beträgt damals 12 Pfund Regensburger Pfennige.

Das erhielt die Hs.Nr. 28

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

1699 ist Benedikt Deblinger der Besitzer des „Kröpfischen Söldenhäusls“. Er ist der Bruder von Jodokus Deblinger, der inzwischen den Gmeinwieser-Hof Nr. 27 bewirtschaftet, der auf der Straße gegenüber liegt. Benedikt stammt von Pellham und lebt zunächst als Tagelöhner, später als Söldner in Wolferszell Nr. 5.

Um 1696 wird er Hofbauer und Vorsteher im Schloss und zieht nach Steinach.

Mit seiner Ehefrau Barbara Löffler, einer Bauerstochter aus Thurasdorf bei Haselbach, bekommt er drei Kinder:

- Magdalena (*08.04.1689 in Wolferszell), heiratet 1709 den Bauern Johann Gmeinwieser von Pellham

- Maria (*23.03.1692 in Wolferszell) Hoferbin

- Maria (* 13.02.1696 in Steinach) heiratet 1716 den Halbbauern Michael Hitzinger von Steinach Nr. 30

Die zweitälteste Tochter Maria Deblinger erbt schließlich die Sölde. 1719 heiratet sie Simon Bruckbauer, den Sohn eines Tagelöhners aus Irschenbach. Bei den Taufen ihrer neun Kinder wird Simon als Einwohner und Tagelöhner bezeichnet. Mit großer Sicherheit ist auch er im Schlossgut von Steinach beschäftigt.

- Maria Katharina (*1719)

- Michael (*1722)

- Anna Maria (*1725)

- Maria Anna (1726-1796) heiratet 1753 Mathias Habrunner von Unterzeitldorn

- Simon (*1729)

- Magdalena (*1732) als Kind verstorben

- Joseph (*1734)

- Anna (*1737)

- Johann (1740-1789)

17521 wird er als Besitzer des „Pruck-Häusl“ bezeichnet, abgeleitet vom Namen des Besitzers Bruckbauer.

1760 besitzt das Häusl sein Schwiegersohn Mathias Habrunner, der 1753 die Bruckbauer Tochter Maria geheiratet hatte. Auch er dürfte für das Schlossgut tätig gewesen sein.

1783 erwerben Mathias und Maria Habrunner ein größeres Anwesen in der heutigen Bachstraße 2 (später Sieber, alte Hs.Nr. 16) und das Haus übernimmt Maria’s jüngster Bruder Johann Bruckbauer. Der ist mit der Häuslerswitwe Katharina Schöpf verheiratet.

Die Witwe bringt eine Tochter mit in die Ehe: Barbara Schöpf (1781-1822), die 1800 den Maurer Georg Holzer von Steinach Nr. 22 heiratet.

In der Ehe kommen nochmals zwei Kinder zur Welt:

- Johann Bruckbauer (1783-1856), Hoferbe

- Anna Bruckbauer (1788-1790)

Nachdem Johann Bruckbauer mit 49 Jahren stirbt, heiratet die Witwe 1790 Josef Kieninger von Denkzell.

1815 übergibt der Stiefvater Johann Bruckbauer das Anwesen, der Katharina Maier von Unterzeitldorn heiratet.

Das Ehepaar hat fünf Kinder:

- Anna Maria (*1816)

- Johann Georg (*1818)

- Walburga (*1821)

- Joseph (*1823)

- Katharina (*1827)

Bei dem großen Brandunglück im Jahr 1849, bei dem in der Götzstrasse fünf Anwesen niederbrannten, dürfte dies die Sölde gewesen sein, die Opfer des Feuers wurde. Für die Familie Bruckbauer ein großer Schaden, da es um diese Zeit noch keine Brandversicherung gab.

1856 übernimmt Sohn Josef Bruckbauer das Anwesen, der als Zimmermann tätig ist und die Söldnerstochter Katharina Geith von Münster Nr. 2 zur Ehefrau nimmt..

Doch bereits im Januar 1855 erliegt der 31jährigen der Lungensucht. Nach dem Tod des Schwiegervaters nimmt die Witwe Alois Sagmeister zum Ehemann. Beide veräußern kurz darauf das Anwesen an die Schwägerin Walburga und deren Ehemann Michael Haindl und ziehen von Steinach weg.

Haindl übt das Schneiderhandwerk aus. Das Ehepaar wohnt vorher in einem kleinen Anwesen in der heutigen Wittelsbacher Straße 3 (alte Hs.Nr. 19, Zäch).

Das Ehepaar hat zwei Kinder:

- Helena (*1843)

- Michael (1845-1895)

Sohn Michael übernimmt 1878 das Haus und vermählt sich mit Katharina Popp von Wolferszell Nr. 13.

Katharina und Michael sterben innerhalb von neun Monaten in den Jahren 1894 und 1895.

Erben des Hauses sind die sechs Kinder zwischen 15 und 4 Jahre:

- Maria (*1879)

- Joseph (*1882) heiratet 1903 Franziska Christl von Hinterstocka. 1930 erwirbt der Schneidermeister das Haus Nr. 79 in Steinach

- Rupert (*1883)

- Johann Evangelist (*1885)

- Margaretha (*1889)

- Justina (*1891)

Das Haus wird mit dem Garten wird im Oktober 1895 von den Vormündern an den Immobilienhändler Xaver Kapfhammer verkauft.

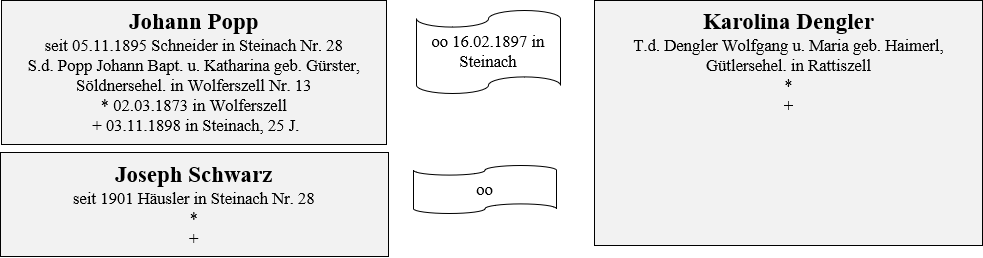

Im November 1895 erwerben es Xaver und Therese Rauscher. Diese verkaufen das Haus ein Jahr später, am 15.12.1896, an Johann Popp, einem Bruder o.g. Katharina Popp, der ebenfalls das Schneiderhandwerk ausübt.

Der junge Mann stirbt jedoch bereit mit 25 Jahren. Seine junge Witwe Karolina, geb. Dengler, eine Gütlerstochter von Rattiszell heiratet daraufhin Joseph Schwarz.

Am 26.10.1904 ersteigert das Haus Alois Aigner.

Schließlich erwirbt am 14.05.1906 das kleine Anwesen August von Schmieder.

Ein Teil des Gartens wird an Simmel Xaver, Hs.Nr. 36 verkauft.

Der Gutsbesitzer erweitert das Haus und baut es um, um Platz für sechs Wohnungen für seine Gutsanstellte zu erhalten.

Das Arbeiterhaus nach dem Umbau 1906

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Nachlass Ludwig Niggl

StA Landshut, Baupläne Steinach Nr. 3729

Bewohner des Arbeiterwohnhauses:

1923: Renner Jakob (3)

Heubeck Michael (2)

Heubeck Wolfgang (2)

Meier Karl (4)

Axinger Michael, herrschaftl. Kutscher (2)

Leserer Josef (3)

1926: Meier Karl (5)

Leserer Josef (3)

Axinger Helena 1

Renner Jakob (3)

Heubeck Wolfgang (2)

Heubeck Michael (2)

1929: Heubeck Wolfgang (2)

Heubeck Josef (5) Keller

Heubeck Michael (2)

Renner Jakob (2)

Meier Karl (5)

Eckbauer (2)

Schaffner (4)

Wein Peter (2)

1936: Renner Jakob (2)

Fischer Ludwig (4)

Riedl Otto (4)

Eckbauer Johann (2)

Heubeck Michael (2)

Schaffner Jakob (3)

Heubeck Josef (3)

1 BayHStA München, Kurbayern Hofkammer Hofanlagsbuchhaltung 248, Hofmark Steinach 1752

Weitere Quellen:

Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, „Stift-, Kasten- und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach 1583“

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

StA Landshut, Landschaft Unterlands Bd 1183, Steuerregister der Hofmarksuntertanen Steinach 1623

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Gilt und Ausstandregister der Untertanen zu Steinach 1641

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Landsteuer der Hofmark Steinach 1699

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach 1843 - 1960, Sig.17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

aktualisiert: 26.04.2025

Der „Geigenbauernhof“ oder “Gmeinwiesergut“ Hs.Nr. 27

später „Bachner-Anwesen“

1583/1623/1641/1699: Gmeinwieser-Hof - 1760: ½ Götzhof - 1808: Hs.Nr. 53 „Bogner Hof“ - ab 1838: Hs.Nr. 27

heute Straubinger Str. 23

von Claudia Heigl

Der Hof gehörte zu den zehn großen Höfen in Steinach. Eigentümer und Grundherr war bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer der jeweilige Hofmarksherr und Schlossbesitzer von Steinach.

Wie auch bei vielen anderen Höfen, ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Verkäufe etwas an Grundbesitz abgegangen.

Der Hof lang ursprünglich ebenfalls im unteren Dorf, in der sog. „Götzgasse“ (heute Götzstraße). Von hier aus konnten die dazugehörigen fruchtbaren Felder südlich und östliche des Dorfes mit dem Fuhrwerk gut erreicht werden.

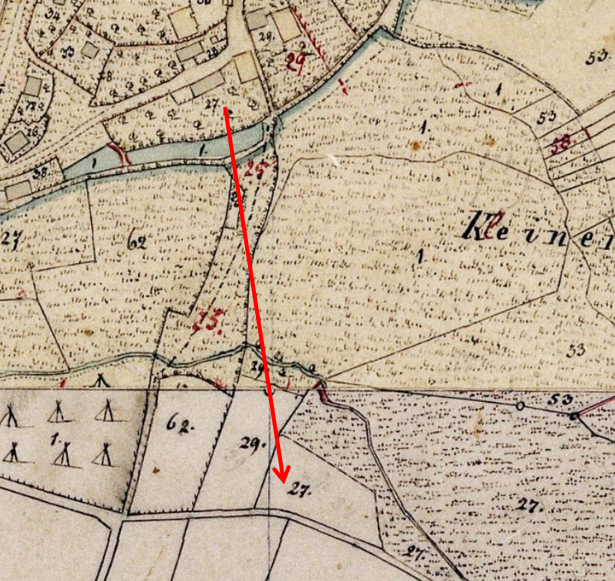

Der Hof hatte die alte Hs.Nr. 27

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

(Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas)

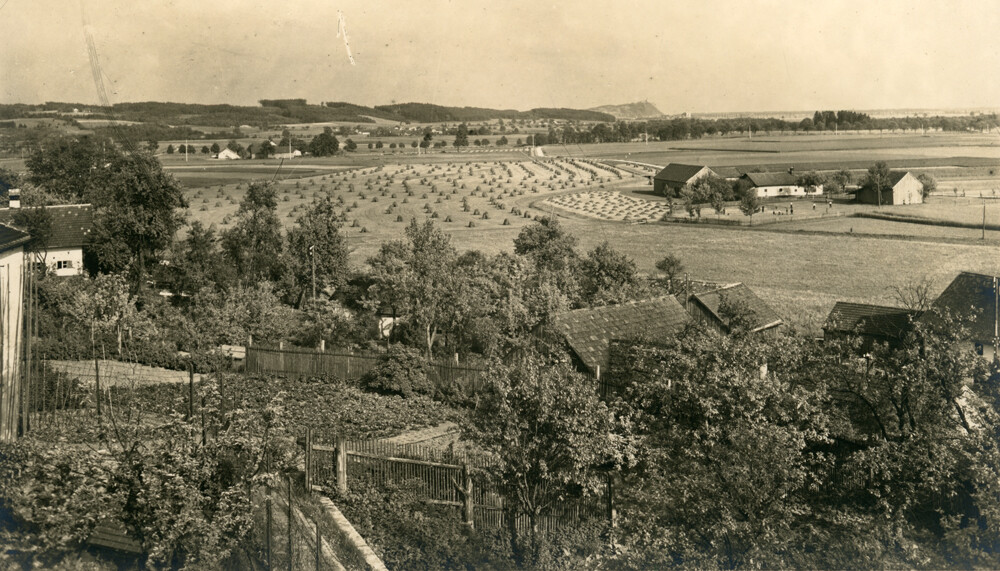

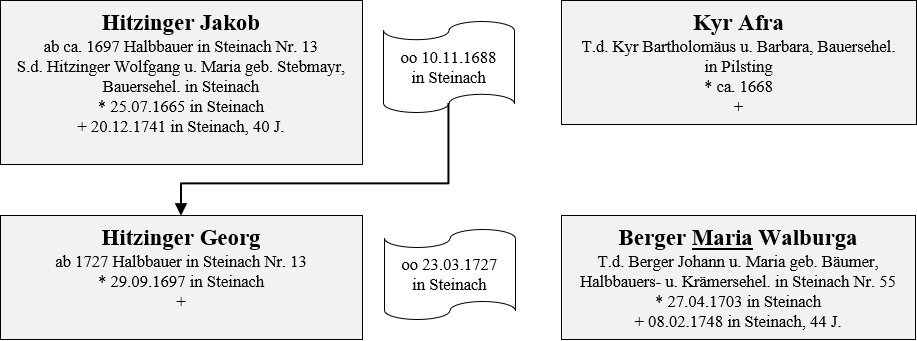

Nach einer Brandkatastrophe im Jahr 1848, bei dem noch weitere drei Höfe und eine Sölde in der Götzstraße abbrennen, wird der Hof außerhalb des Ortes wieder aufgebaut.

Rechts der ausgesiedelte Bogner-Hof.

Die linke große Wiese mit den vielen Heuhütten gehörte zum Schlossgut - Bognerwiese genannt.

Heute befindet sich hier der Sportplatz.

Bild: Archiv für Heimatgeschichte, Nachlass Ludwig Niggl

15831 wird das Anwesen als Gmeinwieserhof bezeichnet. Paul Gmeinwieser hat darauf das Erbrecht, d.h. er kann das Nutzungsrecht am Hof an seine Nachkommen weitervererben.

In dem gleichen Verzeichnis wird auch eine "Sölde enthalb des Baches unter den Linden" aufgeführt, auf der ein Hans Gmeinwieser das Erbrecht besitzt.

Danach kommen beide Besitztümer in eine Hand. Bis 1699 hat der Gmeinwieser-Hof und die "Sölde unter den Linden" immer den gleichen Besitzer.

16232 hat ein Wolf Gmeinwieser darauf das Erbrecht. Der Hof wird mit 50 Pfund Regensburger Pfennige bewertet, die "Sölde unter den Linden", hier auch als "Rainer Satl Sölde" bezeichnet, mit 20 Pfund Reg. Pfennige.

Zudem besitzt Wolf Gmeinwieser 1623 auch noch die gegenüberliegende Sölde (Hs.Nr. 28, heute Götzstr. 8), die er von Krapf von Rotham erkauft hatte.

16413 finden wir Georg Trägl auf dem Anwesen, der wieder für den Hof, sowie Sölde Abgaben zahlt. Wahrscheinlich sind die Vorgänger beim Schwedenüberfall 1637 getötet oder vertrieben worden.

Dieser Georg Trägl ist einer der wohlhabendsten Dorfbewohner von Steinach.

Lt. dem Giltregister aus dem Jahr 1641 besitzt er, wie auch schon Wolf Gmeinwieser, das Erbrecht auf drei Höfe im Dorf:

- dem Gmeinwieserhof (Hs.Nr. 27)

- die „Sölde dieshalb des Baches unter den Linden“

- die „Pihelmayr Sölde“ (Hs.Nr. 31) (heute Götzstr. 12)

Der Sohn des Steinacher Metzgers Andreas Trägl war in Münster ebenfalls als Metzger ansässig.

Aus erster Ehe hat er zwei bekannte Kinder:

- Eva Trägl heiratete 1641 in Kirchroth Christopher Hainz von Niedersteinach. Das Ehepaar wohnte in Münster.

- Markus Trägl wird ab 1641 als Metzger und Halbbauer in Münster genannt.

1635 hatte Georg Trägl die Wirtswitwe Ursula Bergmaier von Münster geheiratet. Im Kirchenbuch von Kirchroth finden wir neben dem Hochzeitseintrag auch einen Ehevertrag4. Hier vereinbaren die Brautleute, dass sie jeweils 50 Gulden mit in die Ehe bringen. Desweiteren haben beide das Nutzungsrecht der jeweiligen Güter5 des anderen, auch noch bis ein Jahr nach dem jeweiligen Tod des Partners. Stirbt einer der Eheleute, so erhalten seine Erben zehn Gulden und die besten zwei Halskleider des Verstorbenen. Die Immobilienbesitztümer erhalten die jeweiligen Kinder des verstorbenen Partners.

1636 übergibt Ursula das Wirtshaus an die Tochter bzw. Stieftochter Barbara Bergmaier, die sich mit dem Wirtssohn Johann Stubenhofer von Gschwendt vermählt.

Georg zieht mit seiner Ehefrau Ursula nach Steinach und ist die nächsten Jahre hier als Metzger tätig.

1641 übernimmt er auch noch die Hoftafern in Steinach, nachdem die Hofwirtin Elisabeth Schmid im Mai 1641 stirbt.

Zwischen 1644 und 1656 treten Georg Trägl und seine Ehefrau bei 13 verschiedenen Familien als Paten von deren Kindern auf und ist etliche Male Trauzeuge bei Hochzeiten.

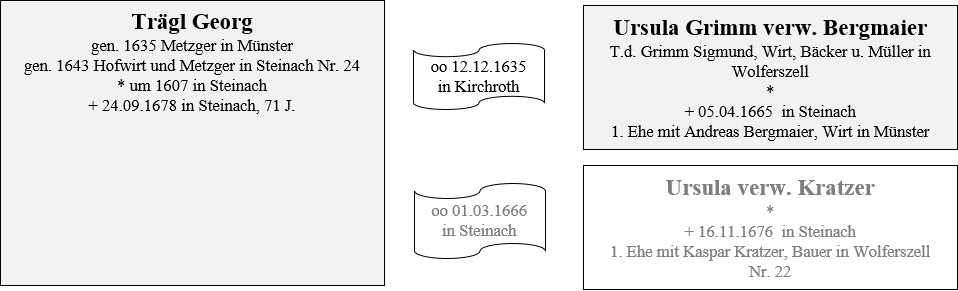

1653 veräußert er das Erbrecht des Gmeinwieser-Hofes an Kaspar und Ursula Kratzer. Das Ehepaar war vorher in Wolferszell Nr. 22 (heute Chamer Str. 4, Haimerl-Anwesen) ansässig.

Das Ehepaar Kratzer hat drei Töchter, die das Erwachsenenalter erreichen:

- Margaretha (1640-1663)

- Maria (1643-1682) heiratet 1666 den Bauern Wolfgang Grimm von Steinach Nr. 30

- Ursula (1651-1691), die Hoferbin

Nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau heiratet Georg Trägl die inzwischen ebenfalls verwitwete Ursula Kratzer.

Den Hof erbt die jüngste Tochter bzw. Stieftochter Ursula Kratzer, die 1678 den Bauerssohn Georg Rothamer von Rotham zum Ehemann nimmt.

Sechs Kinder kommen in der Ehe zur Welt:

- die Zwillinge Georg *1679 und Michael *1679

- Maria (1681-1691)

- Anna (1683-1691)

- Georg (*1685)

Nach dem Tod des 35jährigen Bauern geht die Witwe 1686 erneut eine Ehe mit dem Bauerssohn Jodokus Deblinger von Pellham ein.

Es kommen nochmals drei Kinder zur Welt:

- Walburga Deblinger *1687

- Johann Deblinger *+1688

- Martin Deblinger (*1689) heiratet 1727 Walburga Billinger von Steinach Nr. 53. Beide wirtschaften auf der Helmbrecht-Sölde Hs. Nr. 45

1691 stirbt die 40jährige Bäuerin und der verwitwete Jodokus Deblinger nimmt die 20jährige Bauerstochter Maria Schuhbauer von Wolferszell Nr. 8 zur zweiten Ehefrau.

Die junge Bäuerin bringt nochmals sieben Kinder zur Welt:

- Maria (1683-1773) heiratet 1711 den Hafner Christopher Miller von Steinach Nr. 69

- Maria Magdalena (1693-1758) heiratet 1722 den Kramer und Halbbauern Johann Georg Berg von Steinach Nr. 55

- Kaspar (*1695)

- Magdalena (*1698)

- Anna Maria (1701-1742) Hoferbin

- Katharina (*1703)

- Maria Eva (*1707) +

Im Stiftregister von 1699 wird Jobst Deblinger als Besitzer zwei Güter aufgeführt:

dem Wolf Gmeinwieser Gütl, mit einem Wert von 25 Pfund Reg. Pfennige

und der "Rainer-Sölde" wie sie hier wieder bezeichnet wird (damit ist die alte Sölde unter den Linden gemeint) mit einem Wert von 7 1/2 Pfund Reg. Pfennige. Diese ist allerdings eine Brandstatt.

Später wird sie nicht mehr separat aufgeführt, vermutlich wurde sie mit dem Haupthof zusammengelegt.

Die gegenüberliegende "Kröpfen Sölde" (Hs.Nr. 28) gehört inzwischen seinem Bruder Benedikt Deblinger.

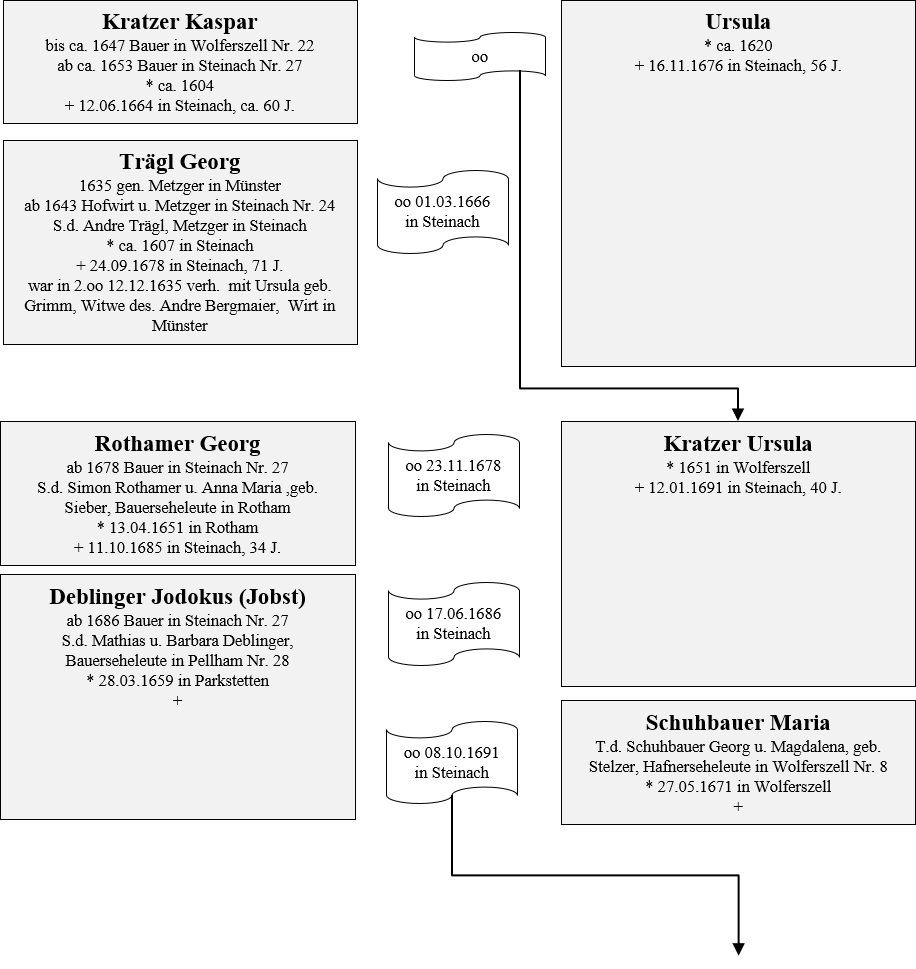

Tochter Anna Maria aus zweiter Ehe erbt den Hof und holt sich 1728 den Bauerssohn Johann Stubenhofer von Gschwendt als Ehemann auf den Hof.

Johann zeugt drei Kinder. Die Geburt des dritten Kindes erlebt der 31jährige jedoch nicht mehr.

- Anna Maria (*11.05.1728 +10.11.1762) heiratet 1750 den Bauern Simon Hien von Steinach Nr. 17

- Sebastian (* 08.08.1729) stirbt als Säugling

- Maria Katharina (*05.05.173 +03.06.1794) heiratet 1755 in Münster den Bauern Martin Wolf von Pürstenberg.

Sechs Wochen nach der Geburt der Tochter heiratet die Witwe Johann Georg Geiger von Agendorf Nr. 41.

Als Anna Maria Geiger mit 41 Jahren stirbt, geht der Witwe erneute eine Ehe mit der Söldnerstochter Maria Katharina Aichinger von Steinach Nr. 56 ein.

Hoferbin wird Walburga Geiger, die Tochter aus der zweiten Ehe. Sie nimmt 1774 den Bauerssohn Mathias Bogner von Rotham zum Ehemann.

Sieben Kinder kommen in der Ehe zur Welt:

- Anna Maria (1774-1842) heiratet 1802 den Bauern Andreas Foidl von Rotham Nr. 33

- Anna Maria (1756-1832) heiratet 1800 den Halbbauern Joseph Waas von Steinach Nr. 55

- Maria Walburga (1779-1844) heiratet 1794 den Halbbauern Sebastian Hien von Steinach Nr. 29

- Joseph (1781-1856), Hoferbe in Steinach

- Mathias (1784-1803)

- Maria Magdalena (*1789) heiratet 1817 den Söldner Joseph Schirmbrand von Agendorf Nr. 39

- Maria Theresia (*1792) heiratet 1820 den Bauerssohn Anton Wolf von Kruckenberg und erbt den Hof in Rotham

Mathias Bogner übernimmt auch den elterlichen Kirchhof in Rotham. Nach dem Tod seiner Mutter übergibt er am 09.06.1800 den Hof in Steinach an seinen ältesten Sohn Joseph und zieht mit der restlichen Familie nach Rotham.

Wahrscheinlich war der zweite Sohn Mathias als Hoferbe in Rotham vorgesehen. Als dieser jedoch 1803 mit 18 Jahren stirbt, übernimmt 1820 die jüngste Tochter Maria Theresia den Kirchhof in Rotham.

Joseph Bogner heiratet 1806 die Bauerstochter Katharina Wolf vom Sackhof.

Die Ehe ist mit acht Kindern gesegnet:

- Johann Evangelist (*1807)

- Joseph (1808-1886), bleibt ledig

- Mathias (*1810)

- Sebastian (*1813)

- Anna Maria (1815.1878) heiratet 1843 den Müllerssohn Johann Georg Fischl von der Bruckmühle und wird mit ihrem Ehemann in Agendorf Nr. 46 1/3 ansässig.

- Georg (1817-1898), stirbt als lediger Einwohner in Wolferszell

- Magdalena (1820-1882), bleibt ledig

- Michael (1823-1883), Hoferbe

Die Abgaben des Hofes

Jahrhundertelang mussten von jedem Hof, neben dem Zehent von der Ernte und der jährlichen Stift (Geldbetrag,) auch Frondienste und Naturalabgaben an die Steinacher Gutsherrschaft geleistet werden, die im Jahr 1838 in Geldbeträge umgewandelt worden waren:

An Abgaben musste vom Hof 18386 sieben Gulden „Scharwerkgeld“ und zwei Gulden „Hundgeld“ bezahlt werden. Dazu kamen noch 8 Gulden 14 Kreuzer an „Mäh- oder Bauernscharwerk“.

Das „Schwarwerkgeld“ dürfte der Ablösebetrag für die Spanndienste7 gewesen sein, die von diesem Hof für die Gutsherrschaft geleistet werden mussten.

Außerdem mussten die größeren Höfe des Ortes Hunde halten und füttern, die für die alljährlichen gutsherrschaftlichen Treibjagden benötigt wurden. Dies wurde durch das „Hundgeld“ abgelöst. Und schließlich hatten die Bauern des Ortes bei der Ernte und. Heuernte der Gutsherrschaft auszuhelfen. Auch dies wurde durch einen Geldbetrag abgelöst.

Zu diesen Beträgen kam noch die jährliche Stift in Höhe von 5 Gulden 49 Kreuzer 4 Heller und diverse Getreideabgaben von Weizen, Korn, Gerste und Hafer, die inzwischen auch mit Geld abgegolten wurden.

Und nicht fehlen durfte der Küchendienst. Hier hatte vom Hof jährlich sechs Hühner und 12 ½ Pfund Schmalz an die Gutsherrschaft abgeliefert werden müssen. Dies entsprach 1838 umgerechnet eine jährliche Summe von 5 Gulden 4 Kreuzer.

Und der Mesner von Steinach (der zugleich der Schullehrer war) erhielt für seine Dienste von diesem Hof jährlich zwei Weizen- und zwei Korngaben. Die war noch nicht in Geld umgewandelt und musste als Naturalabgabe weiterhin geleistet werden.

Bei jedem Besitzwechsel bekam die Gutsherrschaft ein sog. Laudemium, dass für diesen Hof 10 Prozent vom Hofwert waren.

Wie damals üblich übernimmt 1848 der jüngste Sohn Michael den Hof. Er heiratet die Wirtstochter Katharina Bayer von Oberparkstetten. Katharinas Vater, Peter Bayer, hatte 1838 den Kirchhof in Rotham von Michaels Tante und Onkel Maria Theresia und Anton Wolf erkauft und ist seit ca. 1842 als Wirt in Oberparkstetten ansässig.

1849 kommt es zu einer Brandkatastrophe. Vier Höfe und eine Sölde brennen in der Götzstraße ab. Darunter ist auch der Bogner-Hof. Die jungen Bauerseheleute bauen „außerhalb“ des Dorfes, auf ihrem Grund, die Hofstelle wieder auf. Durch die Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten, liegt der Hof inzwischen wieder innerhalb der Dorfgrenzen.

Aus der Ehe gehen zehn Kinder hervor, von denen sechs im Säuglingsalter sterben:

- Helena (*1852)

- Joseph (*1854)

- Kreszenz (*1859)

- Michael (1863-1915), Hoferbe

Das ursprüngliche Wohnhaus mit Stall wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts aufgestockt und war vorher niedriger.

(Bild: Familie Bachner-Hahn, Steinach)

Im Oktober 1882 bringt die erst 16jährige Bauerstochter Theresia Hartmann vom Helmberg einen Sohn von dem 19jährigen Bauerssohn Michael Bogner zur Welt. Nachdem Michael Bogner sen. im Mai 1883 mit knapp 60 Jahren stirbt, kann der jüngste Sohn Michael den Hof übernehmen und heiratet im Juli 1883 seine junge Braut.

Die Bäuerin bringt noch weitere 16 Kinder zur Welt. Von den insgesamt 17 Kindern erreichen acht das Erwachsenenalter:

- Joseph (*1882) heiratet 1912 in Steinach Rosina Hien von Moos und wird Wirtspächter in Falkenfels

- Michael (*1888)

- Franz Xaver (*1892) heiratet 1920 Maria Wagner von Obermotzing und wird Wirtspächter in Steinach

- Ludwig (1896-1952), Hoferbe

- Ferdinand (1897-1918) vermisst in der Schlacht südl. von Soissous/Frankreich

- Theresia (1900-1970) heiratet 1926 Konrad Lutz, Gastwirt in Steinach

- Johann Evangelist (*1903)

- Karl (1904-1968) heiratet Franziska Ring von Oberhof und wird bei Bärnzell sesshaft.

Michael und Theresia Bogner mit ihren Kindern Joseph, Michael, Franz Xaver, Ludwig, Ferdinand, Theresia, Johann, Karl und Max (1907-1909)

aufgenommen ca. 1908

(Bild: Familie Bachner-Hahn, Steinach)

Rechts die Brüder Josef und Michael Bogner mit dem Pferdegespann des Hofes. Der zweite Mann von links mit dem Maßkrug der Vater Michael Bogner

Auf dem Zugschlitten steht aufrecht ein Laubbaum samt einem großen gefrorenen Wurzelballen.

Der Baum war mühsam ausgegraben worden und war für den Park des Neuen Schlosses bestimmt - eine lukrative Winterarbeit.

aufgenommen ca. 1910

(Bild: Familie Bachner-Hahn, Steinach)

Den Hof übernimmt Ludwig Bogner, der eine Ehe mit Maria Heigl von Bayerichbühl eingeht.

Ludwig und Maria Bogner mit Tochter Dorothea

(Bild: Familie Bachner-Hahn, Steinach)

Das Bauernhaus wurde 2016 abgerissen.

Hier kurz vor dem Abriss.

(Bild: Familie Bachner-Hahn, Steinach)

Der Hof wurde seit 1653 durch Heirat oder Übergabe in der Familie weitergegeben. Die jetzigen Hofbesitzer können ihre Vorfahren bis 1733 sin direkter Linie auf den Hof zurückverfolgen.

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, „Stift-, Kasten- und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach 1583“

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Gilt und Ausstandregister der Untertanen zu Steinach 1641

4 Kirchenbuch Kirchroth Bd.1/12, S. 61 und Bd.1/13, S. 63 Sponsalia 12.12.1635

5 Ursula Bergmaier, geb. Grimm war eine Müllerstochter von Wolferszell und besaß noch eine Sölde in Wolferszell.

6 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

7 Der Bauer musste einen Wagen mit Rößer oder Ochsen der Gutsherrschaft eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen.

Weitere Quellen:

StA Landshut, Landschaft Unterlands Bd 1183, Steuerregister der Hofmarksuntertanen Steinach 1623

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Landsteuer der Hofmark Steinach 1699

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach 1843 - 1960, Sig.17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

aktualisiert: 26.04.2025

Das „Braschengut“ oder “Bachl-Hof“ Hs.Nr. 8

früher auch Brunnenhof

1583: Brunnhof - 1760: Türmperlhof - 1808: Hs.Nr. 40 1/8 Praschen-Hof - ab 1838: Hs.Nr. 8

heute Brunnenweg 7

von Claudia Heigl

Der Hof gehörte zu den zehn großen Höfen in Steinach. Eigentümer und Grundherr war bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer der jeweilige Hofmarksherr und Schlossbesitzer von Steinach.

Bereit 1280 wird der „Brunnhof“ im Augsburger Salbuch verzeichnet1.

Bis 1784 gab es in ganz Steinach, außer dem Pfarrhof, nur zwei Brunnen. Einer im heutigen Schlossgarten, lt. Schlicht2 105 Schuh tief und in Felsen gehauen (dies entspricht 30, 60 Meter) und den beim Brunnenhof, der direkt am Steinachbach lag. Hier handelte es sich um den sogenannten "Gstettenbrunnen", von dem der Hof seinen Namen erhalten hat.

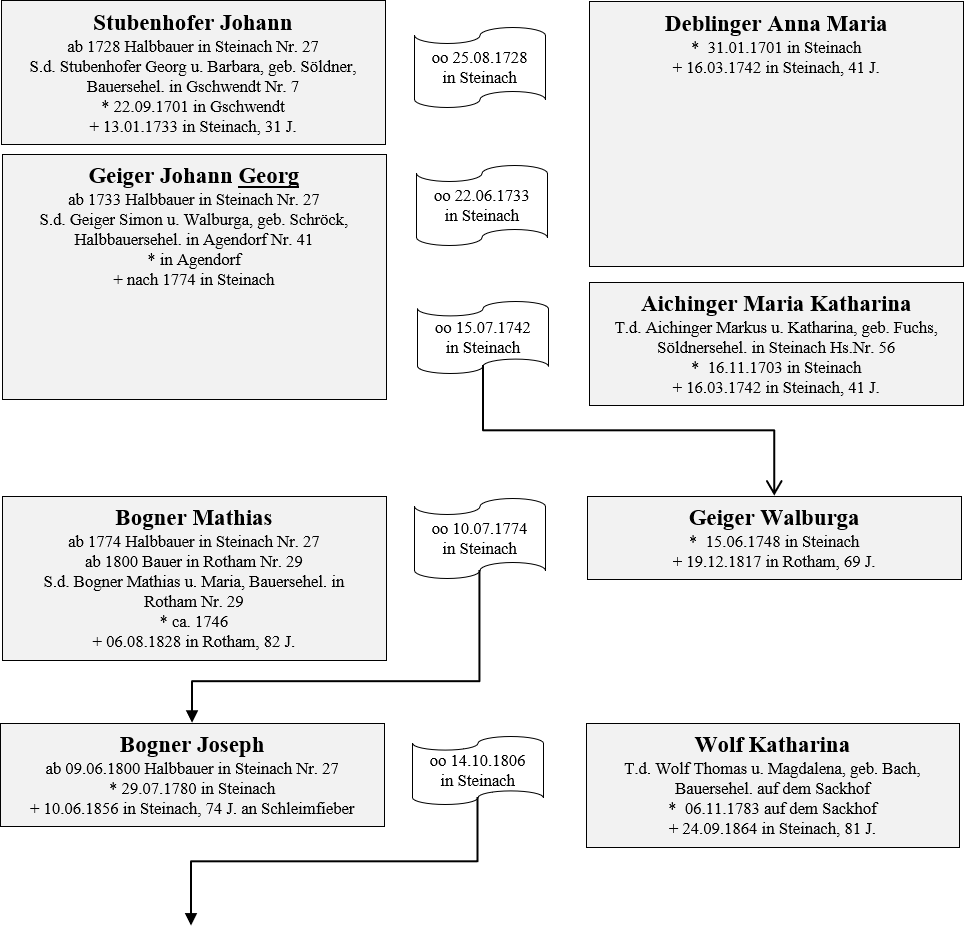

Der alte Bachl-Hof aufgenommen 1902

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Ausschnitt von FO-STEI_483

15833 hat Hans Schmid darauf das Leibrecht. Dies bedeutet, er hatte sein Leben lang das Nutzungsrecht. Nach seinem Tod fiel der Hof aber wieder an den Hofmarksherrn zurück und wurde gegen ein Entgelt neu vergeben.

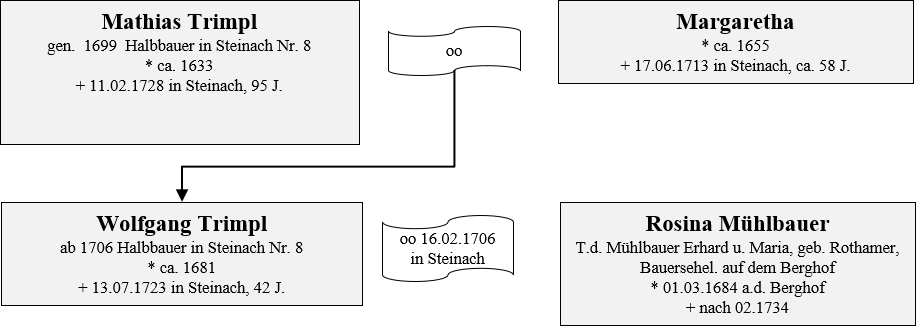

16994 ist ein Mathias Trimpl auf dem Hof, der mit nur 5 Pfund bewertet wird.

Warum dieser halbe Hof mit nur dieser geringen Summe angesetzt wird, ist fraglich. Die anderen Höfe in dieser Größe haben das fünffache an Wert.

Wann und wie Mathias und Margaretha Trimpl auf den Hof gekommen sind, lässt sich nicht feststellen. Der Hof könnte ebenfalls im 30jährigen Krieg zerstört worden und einige Jahre brach liegen geblieben sein.

- Tochter Barbara (1680-1724) heiratet 1704 den Halbbauern Georg Billinger von Steinach Nr. 53

Sohn Wolfgang wird Hoferbe und nimmt 1706 die Bauerstochter Rosina Mühlbauer vom Berghof zur Ehefrau.

Von ihren acht Kindern, die zwischen 1712 und 1722 zur Welt kommen, überlebt nur die älteste Tochter Maria Anna (*1712). Sie heiratet 1734 den Tagelöhnerssohn Johann Stoll (Stahl) vom Riemersdorf.

1723 stirbt der 42jährige Halbbauer Wolfgang Trimpl und ein Jahr später, ab 1724 werden Bartholomäus und Maria Zink als Bauerseheleute auf den Hof genannt. Bartholomäus Zink stammt aus einem Hof in Mitterharthausen und war vorher als Tagelöhner in Weiling und Mitterharthausen tätig. Vier Kinder werden in der Pfarrei Feldkirchen getauft.

In der Konskription der Untertanen der Hofmark Steinach von 1752 wird die Sölde mit „sehr schlecht“ bezeichnet. Das erklärte evtl. auch den niedrigen Wertansatz 25 Jahre zuvor. Wunderlich ist jedoch, dass sich in dieser Zeit nichts geändert hat.

Jedenfalls dürfte dies für Bartholomäus Zink die Gelegenheit gewesen sein, zu einem eigenen Hof zu kommen.

Sohn Thomas übernimmt 1751 den Hof und vermählt sich mit der Söldnerstochter Maria Wintermayer von Wolferszell Nr. 9.

Das Ehepaar hat fünf Kinder:

- Anna Maria (*1752) heiratet 1780 den Häusler Jakob Bachmaier von Steinach Nr. 48

- Michael (*1755) Hoferbe

- Theresia (*1756)

- Magdalena (*1759)

- Katharina (*1760)

Der einzige Sohn Michael erhält 1777 den Hof. Er holt sich seine Ehefrau Theresia aus dem Stegbauern-Hof in Reibersdorf.

Zwei Söhne kommen in Steinach zur Welt:

- Jakob (*1788)

- Michael (*1792)

Dann gibt es wieder einen Besitzerwechsel. 1794 wird Lorenz Eberl als Hofbesitzer genannt, der die Halbbauerstochter Anna Maria Unger vom Wiedenhof in Steinach zur Ehefrau nimmt.

Zwischen 1795 und 1802 bringt die Bäuerin fünf Kinder in Steinach zur Welt:

- Lorenz (*1795)

- Walburga (*1797)

- Mathias (*1799)

- Walburga (*1801)

- Jakob (*1802)

Die Familie zieht von Steinach weg und als neue Bauerseheleute ziehen 1802 Mathias und Therese Prasch auf den Hof ein.

Mathias Prasch war vorher als Müller auf der Roßmühle bei Wiesenfelden ansässig

Von dem Ehepaar sind drei Kinder bekannt, die auf der Roßmühle geboren wurden:

- Martin (1784-1840), stirbt unverheiratet auf dem Hof

- Joseph (*1785)

- Anna Maria (1788-1840), Hoferbin

Die Hoferbin Anna Maria nimmt 1812 Josef Sigl von Unterparkstetten zum Ehemann.

Die Abgaben des Hofes

Jahrhundertelang mussten von jedem Hof, neben dem Zehent von der Ernte und der jährlichen Stift (Geldbetrag,) auch Frondienste und Naturalabgaben an die Steinacher Gutsherrschaft geleistet werden, die im Jahr 1838 in Geldbeträge umgewandelt worden waren:

An Abgaben musste vom Hof 18385 sieben Gulden „Scharwerkgeld“ und zwei Gulden „Hundgeld“ bezahlt werden. Dazu kamen noch 8 Gulden 14 Kreuzer an „Mäh- oder Bauernscharwerk“.

Das „Schwarwerkgeld“ dürfte der Ablösebetrag für die Spanndienste4 gewesen sein, die von diesem Hof für die Gutsherrschaft geleistet werden mussten.

Außerdem mussten die größeren Höfe des Ortes Hunde halten und füttern, die für die alljährlichen gutsherrschaftlichen Treibjagden benötigt wurden. Dies wurde durch das „Hundgeld“ abgelöst.

Und schließlich hatten die Bauern des Ortes bei der Ernte und. Heuernte der Gutsherrschaft auszuhelfen. Auch dies wurde durch einen Geldbetrag abgelöst.

Zu diesen Beträgen kam noch die jährliche Stift in Höhe von 2 Gulden 43 Kreuzer.

An Getreideabgaben mussten nur zwei Metzen, zweieinhalb Sechzehntel Gerste abgeliefert werden.

An Küchendienst wurde von diesem Hof zu diesem Zeitpunkt nichts mehr abgegeben.

Der Mesner von Steinach (der zugleich der Schullehrer war) erhielt für seine Dienste von diesem Hof jährlich eine Weizen-, eine Korn- und eine Gerstengarbe. Dies war noch nicht in Geld umgewandelt und musste auch als Naturalabgabe weiterhin geleistet werden.

Bei jedem Besitzwechsel bekam die Gutsherrschaft ein sog. Laudemium, dass für diesen Hof 10 Prozent vom Hofwert waren.

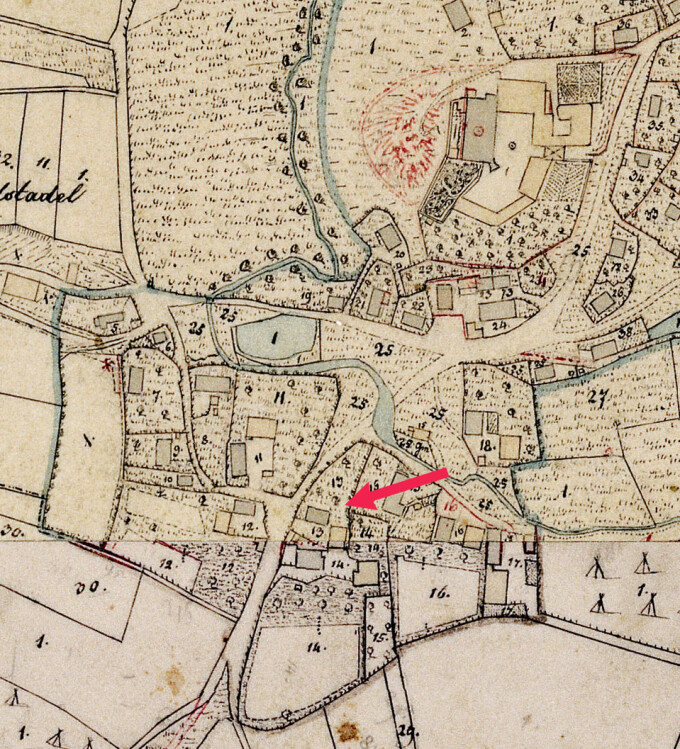

Der Brunnenhof erhielt die Hs.Nr. 8

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

(Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas)

1845 übernimmt die Tochter Therese Sigl, die sich als Bauern Johann Bachl von Bärnzell auf den Hof holt.

Therese bringt zehn Kinder zur Welt:

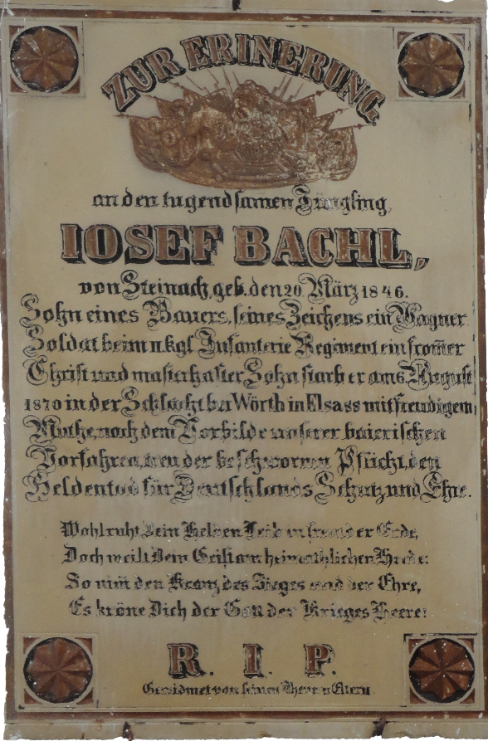

- Joseph (1846-1870) Als einziges Opfer der Pfarrei Steinach fällt der 24jährige am 6. August 1870 in der Schlacht bei Wörth in Elsass im Deutsch-Französischem Krieg. Eine Gedenktafel, die ursprünglich in der Kirche angebracht war und heute am Kriegerdenkmal hängt, erinnert an den Gefallenen.

- Johann Baptist (1847-1929) heiratet 1873 die Kramerstochter Barbara Schellerer und betreibt mit ihr die Kramerei in Steinach Nr. 62 (heute Schmidbauer-Anwesen, Hafnerstr. 4)

- Walburga (*1849)

- Franz Xaver (*1850) Hoferbe

- Theresia (*1852)

- Alois (1853-1945) heiratet 1884 die spätere Steinacher Hebamme Kreszenz Altschäffel und wird in Steinach Nr. 41 (August-Schmieder-Str. 25) sesshaft.

- Anna Maria (*1856)

- Kreszenz (1857-1940), bleibt unverheiratet auf dem elterlichen Hof

- Karolina (1861-1943) heiratet 1893 den Söldner Joseph Schuhbauer von Wolferszell Nr. 19

- Helena (*1866)

Karolina, geb. Hilmer, Franz Xaver Bachl und seine Schwester Kreszenz Bachl

aufgenommen 1913

(Bild: Familie Ebenbeck)

Sohn Franz Xaver Bachl übernimmt 1881 den elterlichen Hof und vermählt sich mit Karolina Hilmer von Bärnzell.

Aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor:

- Franz Xaver (1882-1956) Hoferbe

- Maria (*1884)

- Therese (1885-1968) heiratet 1912 den Söldner Joseph Zollner von Steinach Nr. 66

- Joseph (*+ 1887) stirbt mit zwei Monaten

- Joseph (1888-1976) heiratet 1919 in Münster die Söldnerstochter Kreszenz Wagner und übernimmt mit seiner Ehefrau das Anwesen Nr. 49 in Münster von den Schwiegereltern

Der Bachl-Hof aufgenommen 1913

Haus und Stall wurden 1910 um ein Stockwerk erhöht.

von links: Franz Xaver Bachl sen., Franz Xaver Bachl jun. mit Ehefrau Maria, geb. Sieber und Tochter Maria (*1912)

(Bild: Familie Ebenbeck)

Der Hof hatte ein Nebenhaus, in dem Franz Xaver Bachl, mit seiner Ehefrau Karolina und Schwester Kreszenz wohnten.

aufgenommen 1913

(Bild: Familie Ebenbeck)

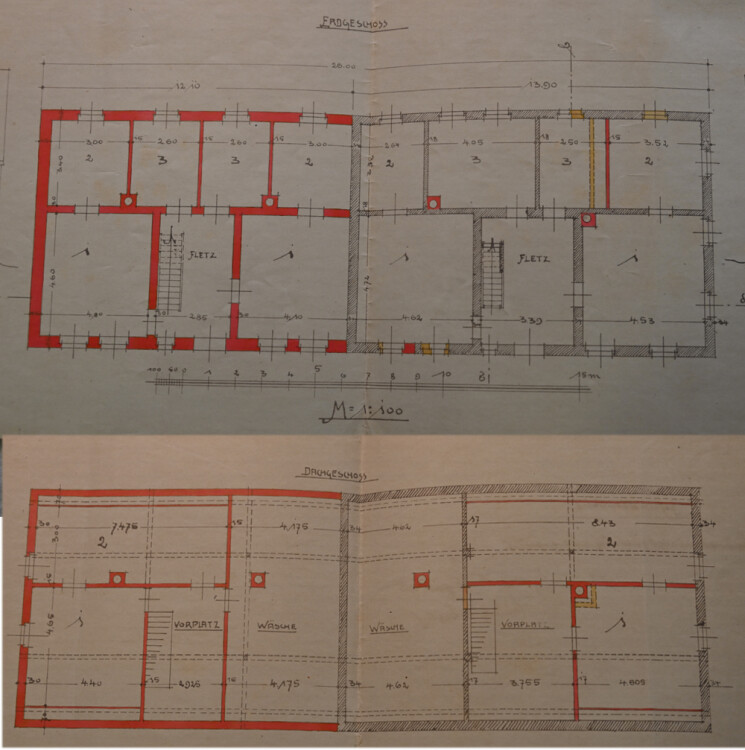

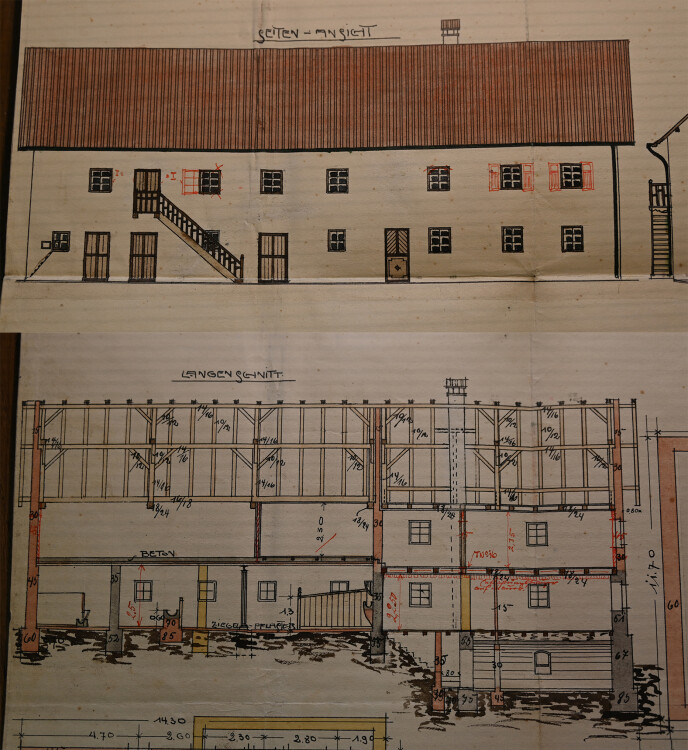

Lageplan und Bauplan von 1913 beim Umbau des Hauses und Stall

(Quelle: StA Landshut, Baupläne Steinach Nr. 3706)

Der älteste Sohn Franz Xaver wird Hofnachfolger und geht 1911 eine Verbindung mit der Bauerstochter Maria Sieber von Steinach Nr. 14 ein, aus der fünf Kinder hervorgehen.

Zwei Söhne fallen im zweiten Weltkrieg.

Maria Sieber und Franz Xaver Bachl

(Bild: Familie Ebenbeck)

Maria Bachl, geb. Sieber mit ihrer Schwiegermutter Karolina Bachl, geb. Hilmer und den drei ältesten Kindern Maria, Franz Xaver und Kreszenz

aufgenommen ca. 1915

(Bild: Familie Ebenbeck)

rechts das Bachl-Anwesen

aufgenommen 1956

Mit dem Tod von Sohn Josef Bachl (1919-1992) endet die lange Reihe der Landwirte auf dem Hof.

Das Bachl-Anwesen aufgenommen 1995

(Bild: Familie Ebenbeck)

Ende 2022 wird das Haus und die landwirtschaftlichen Gebäude abgerissen.

Das ehemalige Bauernhaus kurz vor dem Abriss im Oktober 2022.

Bild: Claudia Heigl

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S. 91

2 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S. 109

3 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, „Stift-, Kasten- und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach 1583“

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Landsteuer der Hofmark Steinach 1699

5 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

6 Der Bauer musste einen Wagen mit Rößer oder Ochsen der Gutsherrschaft eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen.

Weitere Quellen:

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 248, Konskription der Untertanen der Hofmark Steinach 1752

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach 1843 - 1960, Sig.17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Stand: 22.05.2024

Die "Fleischbauernsölde" oder "Haimerl-Hof" Hs.Nr. 11

1808: Hs.Nr. 43 ½ Gerstl-Hof - heute Brunnenweg 1

von Claudia Heigl

Der Hof gehörte zu den zehn großen Höfen in Steinach. Eigentümer und Grundherr war bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer der jeweilige Hofmarksherr und Schlossbesitzer von Steinach.

aufgenommen ca. 1956

(Bild: Archiv für Heimatgeschichte)

15831 wird das Anwesen als Mittermairgut bezeichnet. Ein Sixt Widmann hat darauf Freistift, d.h. er hatte auf den Hof auf eine bestimmte Zeit Nutzungsrecht. Dies ähnelt einem heutigen Pachtverhältnis.

Ihm folgt ein Andre Fuchs

16232 sitzt ein Andre Wolf auf dem Hof. Er und seine Ehefrau Barbara haben mit ihren kleinen Söhnen Michael und Georg das „Leibrecht“ als Nutzungsrecht. Das bedeutet, dass die Nutznießer, in diesem Fall das Ehepaar und die zwei Buben, den Hof ihr Leben lang bewirtschaften dürfen. Erst mit dem Tod der vier endet das Nutzungsrecht und der Hof fällt auf dem Hofmarksherrn in Steinach zurück.

Die Familie dürfte bei dem Schwedeneinfall 1633/1634 vertrieben oder getötet worden sein.

1639 erwirbt Peter Weber den Besitz. Im Giltregister von 16413 wird der Hof als „Fleischbauernsölde“ bezeichnet. Diesen Namen sollte er nun die nächsten Jahrhunderte behalten.

1641 kommen die schwedischen Soldaten ein zweites Mal und wieder wechselt der Besitzer.

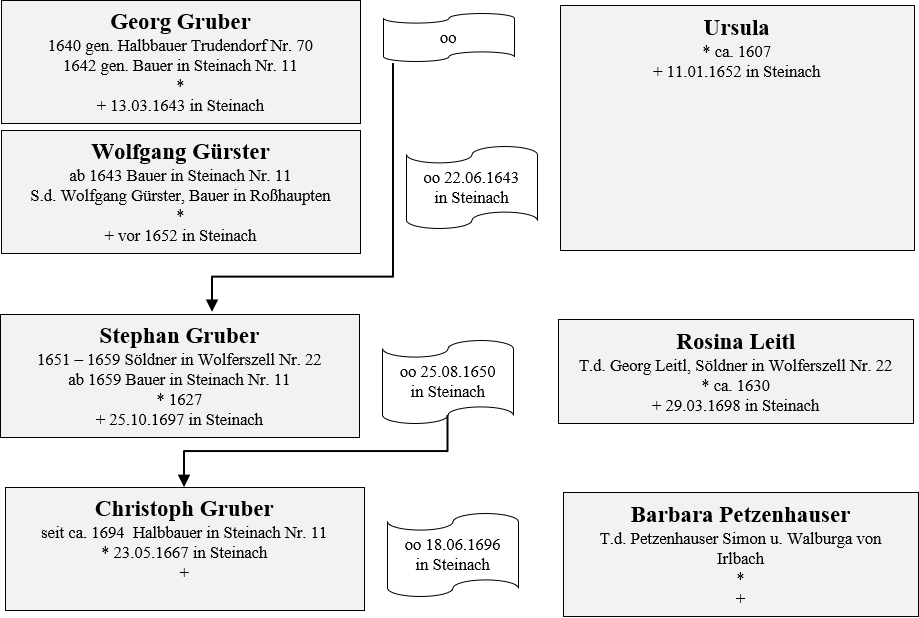

1642 werden Ursula und Georg Gruber Bewirtschafter des Anwesens. Sie waren vorher als Bauerseheleute in Trudendorf Nr. 70 anzutreffen. Doch bereits ein Jahr später stirbt Georg und die Witwe vermählt sich mit Wolfgang Gürster von Roßhaupten.

1659 übernimmt der Stiefsohn Stephan Gruber. Er und seine Ehefrau Rosina, geb. Leitl, waren vorher in Wolferszell ansässig.

Das Ehepaar hat sieben Kinder

- Eva *1652

- Barbara *1655

- Eva *1657

- Mathias *1660, heiratet 1687 die Bauerstochter Magdalena Foidl von Agendorf und wird Zimmermann in Agendorf

- Stephan *1663 heiratet 1687 die Schmiedstochter Elisabeth Vielreich von Haselbach und lässt sich als Schuster in Hinterbuchberg nieder.

- Christoph *1667, Hoferbe

- Katharina heiratet 1693 den Bauern Michael Fuchs vom Nachbarhof Hs.Nr. 14 (später Hilmer-Sieber)

1694 folgt Sohn Christoph Gruber, der 1696 die Bauerstochter Barbara Petzenhauser von Irlbach zur Ehefrau nimmt.

Von dem Ehepaar kommen drei Kinder in Steinach zur Welt:

- Veronika *1697

- Simon *1698

- Maria *1701

Nach 1701 muss die Familie weggezogen sein und die Spur verliert sich.

16994 wird der Hof auf 25 Pfund geschätzt. Nur die Hoftafern (Hs.Nr. 24), die Sölde im oberen Dorf (Hs.Nr. 55, Kramer) und der Nachbarhof Hs.Nr. 12 werden höher bewertet.

Etwa ab 1718 ist das Ehepaar Stephan und Christina Aufhauser auf dem Hof.

Stephan Aufhauser stammt von Langenerling und ist der Sohn der dortigen Bauerseheleute Andreas und Barbara Aufhauser.

1716 musste Stephan 10 Gulden Strafe zahlen, da er Christina Ränftl aus Langenerling geschwängert hatte5. Bis zum 19. Jahrhundert fiel dies unter die „Leichtfertigkeits-Strafe“ und wurde finanziell von den Hofmarksherren geahndet.

Das Paar hat dann an einem unbekannten Ort geheiratet und lässt sich ab 1718 in Steinach nieder.

Hier kommen nochmals drei Kinder zur Welt, von denen jedoch zwei das Kleinkinderalter nicht überleben.

- Michael *1716 in Langenerling heiratet 1739 die Bauerstochter Magdalena Unger von Gschwendt und 1768 Cäcilia Payerbeck von Niedersteinach. Bis 1779 ist er als Tagelöhner in Steinach anzutreffen.

- Andreas *1718 in Steinach

Die Bäuerin stirbt 1724 wohl an den Folgen der vierten Geburt. Der verwitwete Stephan Aufhauser holt sich die Bauerstochter Margaretha Pözinger von Gundhöring als neue Bäuerin auf den Hof.

Aus der Ehe gehen nochmals vier Kinder hervor, von denen zwei das Erwachsenenalter erreichen:

- Bartholomäus *1726, Hoferbe

- Anna Maria *1729 heiratet 1757 den Schuster Franz Joseph Billinger von Steinach Nr. 33 (August-Schmieder-Str. 18)

Als man Stephan Aufhauser mit 50 Jahren zu Grabe trägt, vermählt sich Margaretha 1739 mit dem Bauerssohn Sebastian Unger von Unterniedersteinach Nr. 4.

Hoferbe ist ca.1759 Bartholomäus Aufhauser, der mit einer Maria Elisabeth Schuster von Edenhofen bei Ascha verheiratet ist.

Von ihren zwei Kindern überlebt nur Sohn Lorenz *1761

Nachdem Bartholomäus bereits mit 37 Jahren stirbt, geht die 29jährige Witwe 1763 erneut eine Ehe mit den Bauerssohn Georg Wacker von Wolferszell ein.

Es kommen nochmals drei Kinder zur Welt. Zwei davon sterben als Säuglinge. Von Sohn Jakob Wacker (*1765) ist der Lebensweg unbekannt.

Nach dem Tod seiner 37jährigen Ehefrau heiratet der Witwer 1772 die Häuslerswitwe Maria Fuchs, geb. Piendl, von Furth.

Georg Wacker muss wohl finanzielle Schwierigkeiten gehabt haben. Er veräußert sein Erbrecht auf den Hof und zieht als Häusler nach Furth6.

Dort kommen nochmals drei Kinder zur Welt, von denen ein Mädchen im Säuglingsalter stirbt:

- Anna Maria *1774 in Furth

- Barbara *1780 in Furth

Taufpaten bei allen Kindern sind die Bauerseheleute Lorenz und Barbara Leibl von Unterniedersteinach Nr. 6.

Die Familie Gerstl kommt auf den Hof

Ab 1774 ist die Familie Gerstl auf dem Hof anzutreffen.

Joseph Gerstl stammte von Mietraching und war mit Maria Anna Bauer von Fischerdorf bei Deggendorf verheiratet.

Das Paar ist 1753 zunächst in Scheuering als Bauerseheleute ansässig. Ab 1756 betreiben sie eine Mühle in Mietraching bzw. in Bruck bei Deggendorf.

In Steinach kommt schließlich 1774 ihr zehntes Kind zur Welt:

- Franz Joseph (*+ 1753 in Scheuering)

- Franz Joseph (*1754 in Scheuering) heiratet 1800 in Steinach die Hafnerstochter Anna Miller von Wiesenfelden

- Johann Georg (*1756 in Mietraching + 1833 in Steinach an Lungenbrand), ledig

- Johann Ulrich (*1757 in Mietraching), Hoferbe

- Maria Anna (1761-1762 in Mietraching)

- Maria Anna (*1763 in Mietraching + 1824 in Steinach an Altersschwäche), ledig

- Anna Maria (*1765 in Mietraching + 1823 in Steinach an einem Schlaganfall), ledig

- Florian (*1868 in Bruck + 1797 in Steinach), ledig

- Franz Anton (*1770 in Bruck)

- Cäcilia (*1774 in Steinach)

1808 erhielt der Hof die Hs.Nr. 11

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Den Hof erbt Sohn Ulrich. Vier Geschwister von ihm bleiben unverheiratet auf dem Hof. Der 37jährige holt sich 1794 die Bauerstochter Anna Leiderer vom Roithof als Bäuerin nach Steinach.

Von ihren fünf Kindern sterben ebenfalls zwei im Kindesalter:

- Anna (1795-1799)

- Walburga (*1797) heiratet den Zimmermann Michael Urlberger von Radldorf

- Anna Maria (*1799)

- Katharina (1802-1807) stirbt an Entzündungsfieber

- Joseph (*1807) Hoferbe

Als Ulrich 1831 im Alter von 73 Jahren aus dieser Welt scheidet, schreibt der Pfarrer folgenden Text ins Sterbebuch: „ein echter Eisenkopf, wie in den Dingen dieser Welt, so auch in Sachen seines Seeleneifers; darin allen miteinander ein Musterbild, daß er seine gräulichen Schmerzen heldenmütig trug.“

Der einzige Sohn und Hoferbe Josef nimmt 1835 die Bauerstochter Anna Maria Lermer von Oberwalting zur Ehefrau.

Von ihren fünf Kindern erreichen nur zwei das Erwachsenenalter:

- Joseph (*1836), der Hoferbe

- Katharina (1838-1920) heiratet 1860 in Oberschneiding den Bauern Josef Krinner von Niederschneiding.

Sohn Joseph übernimmt 1863 den Hof mit 76 Tagwerk Grundbesitz und heiratet die Bauerstochter Anna Habichdobinger von Weiling.

Die Bäuerin bringt drei Kinder zur Welt, von denen eines als Säugling stirbt:

- Anna (*1870) bringt am 31.01.1888 Tochter Berta zur Welt. Vater ist der Bauerssohn Josef Hartmann vom Helmberger-Hof. Zur Hochzeit kommt es nicht mehr. Der 22jährige stirbt am 13.06.1889, nachdem er einen Schlag von einem Pferd erhalten hat.

- Franz Xaver (*1874)

1871 erwerben die Immobilienhändler Simon Mai und Rafael Hoechstetter den Besitz um 16.500 Gulden. Den Hof ereilt das gleiche Schicksal, wie es bei vielen anderen im 19 Jahrhundert der Fall ist - das 76 Tagwerk große Anwesen wird zerschlagen.

Joseph und Anna Gerstl behalten sich beim Verkauf knapp 9 Tagwerk Grund zurück und bauen neben der bisherigen Hofstelle 1872 ein neues „einstöckiges Wohnhaus, ein Gebäudehaus mit Stall und Stadel unter einem Dache“. Das neue Haus erhält die Haus Nr. 11 ½ und ist das spätere Högerl-Anwesen.

Die Hofstelle des alten „Fleischbauernhofes“ mit restlichen 37 Tagwerk erwerben zunächst Rupert und Barbara Bemmerl.

1873 verkaufen sie ihn an Michael und Katharina Holz weiter, die nochmals Grundstücke veräußern.

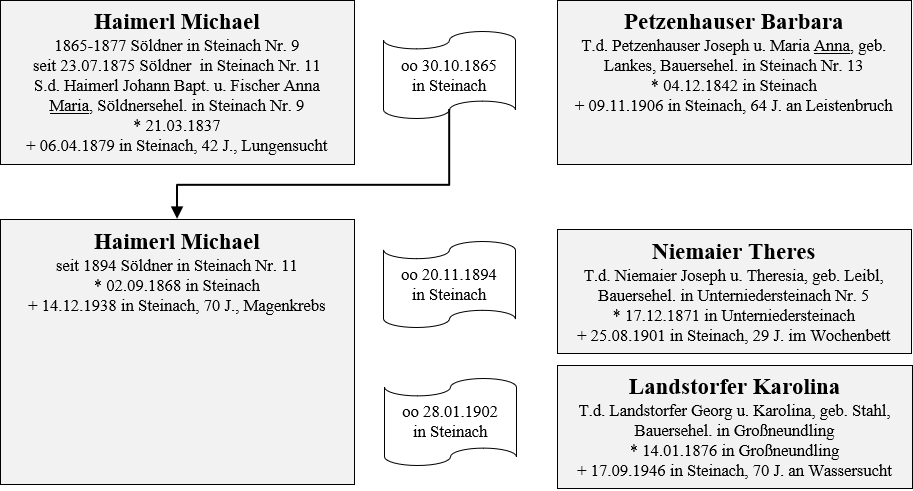

Schließlich erwerben 1875 Michael und Barbara Haimerl die Hofstelle mit den restlichen 9 Tagwerk an Grundbesitz.

Das Ehepaar war vorher auf der Seidl-Sölde Hs.Nr. 9 (Kieninger-Anwesen, Brunnenweg 5) ansässig und überträgt auch noch Felder auf ihren neuen Besitz.

Das Ehepaar hat fünf Kinder:

- Kreszenz (1866-1902), ledig

- Michael (*1868) Hoferbe

- Anna *+ 1871

- Joseph (1874-1932), erwirbt 1900 die Lehnersölde Hs.Nr. 18 (August-Schmieder-Str. 8)

- Anna (*1875) heiratet 1909 den Landwirt Georg Urlinger von Pfatter

1894 übernimmt Michael Haimerl das Anwesen und vermählt sich mit Therese Niemaier von Unterniedersteinach Nr. 5

Drei Kinder erblicken das Licht der Welt, von denen zwei überleben:

- Therese (1898-1971) heiratet den Schmied Franz Xaver Lankes von Agendorf

- Johann (*1900) wird Krämer in Straubing

1901 stirbt die 29jährige in ihrem dritten Wochenbett.

Der Witwer nimmt Karolina Landstorfer von Großneundling zur zweiten Ehefrau, die nochmals sieben Kinder zur Welt bringt:

- Michael (1903-1985) heiratet 1926 Rosina Bachl von Steinach Nr. 24 (Bergbauern-Heimerl7)

- Maria (*1904) bleibt ledig auf dem Hof

- Joseph (*+ 1906)

- Joseph (*1907) wird Landwirt in Aiterhofen

- Franz Xaver (1909-1943), fällt im 2. Weltkrieg

- Ludwig (*1911), Hoferbe

- Karl (*1918)

Noch zwei Generationen der Familie Haimerl bleiben auf dem Anwesen, dass dann in neue Hände kommt.

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, „Stift-, Kasten- und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach 1583“

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Gilt und Ausstandregister der Untertanen zu Steinach 1641

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Landsteuer der Hofmark Steinach 1699

5 Knapp Rosemarie, Die Aufhauser. Eine Bauernfamilie aus Langenerling, 2012, S.48

6 Bei seiner zweiten Trauung 1772 in Oberalteich wird er noch als Halbbauer in Steinach bezeichnet.

7 Bei Michael Heimerl verändert sich die Schreibweise von "Haimerl" in "Heimerl".

Weitere Quellen:

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach 1843 - 1960, Sig.17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Stand: 08.05.2024

Das Högerl-Anwesen Hs.Nr. 11 1/2

heute August-Schmieder-Str. 6

von Claudia Heigl

Als 1871 der „Fleischbauern-Hof“ von Immobilienhändlern zerschlagen wird, behalten sich die bisherigen Bauerseheleute Joseph und Anna Gerstl knapp 9 Tagwerk Grund zurück und bauen neben der bisherigen Hofstelle 1872 ein neues „einstöckiges Wohnhaus, ein Gebäudehaus mit Stall und Stadel unter einem Dache“. Das neue Haus erhält die Haus Nr. 11 ½.

rechts das neu erbaute Gerst-Haus, links davon der alte "Fleischbauern-Hof"

aufgenommen ca. 1956

(Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach)

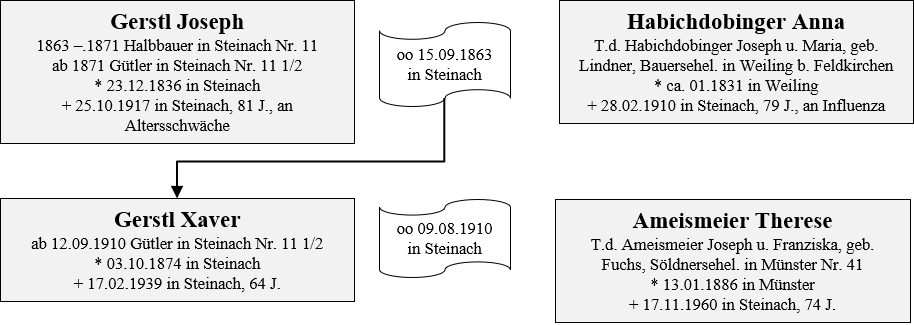

1910 übernimmt Sohn Xaver Gerstl das Anwesen und heiratet Therese Ameismeier von Münster.

Das Paar hat acht Kinder. Drei davon sterben im Säuglingsalter und zwei Söhne fallen im 2. Weltkrieg.

Therese Gerstl mit zwei ihrer Söhne

(Bild: Familie Gerstl)

Tochter Therese (1924-2006) vermählt sich nach dem Krieg mit Hermann Högerl (1919-2004), der lange Jahre als Feldgeschworener in Steinach tätig ist.

Weitere Quellen:

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach 1843 - 1960, Sig.17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Stand: 04.05.2024

Das„halbe Richtergut“ oder "Fellinger-Hof" Hs.Nr. 12

1583/1623/1641: Fuchsgut - 1691: Fischergütl - 1760: Fürsthof - 1808: Hs.Nr. 44 ½ „Fuchsen-Hof“ - ab 1838: Hs.Nr. 12

heute August-Schmieder-Str. 4

von Claudia Heigl

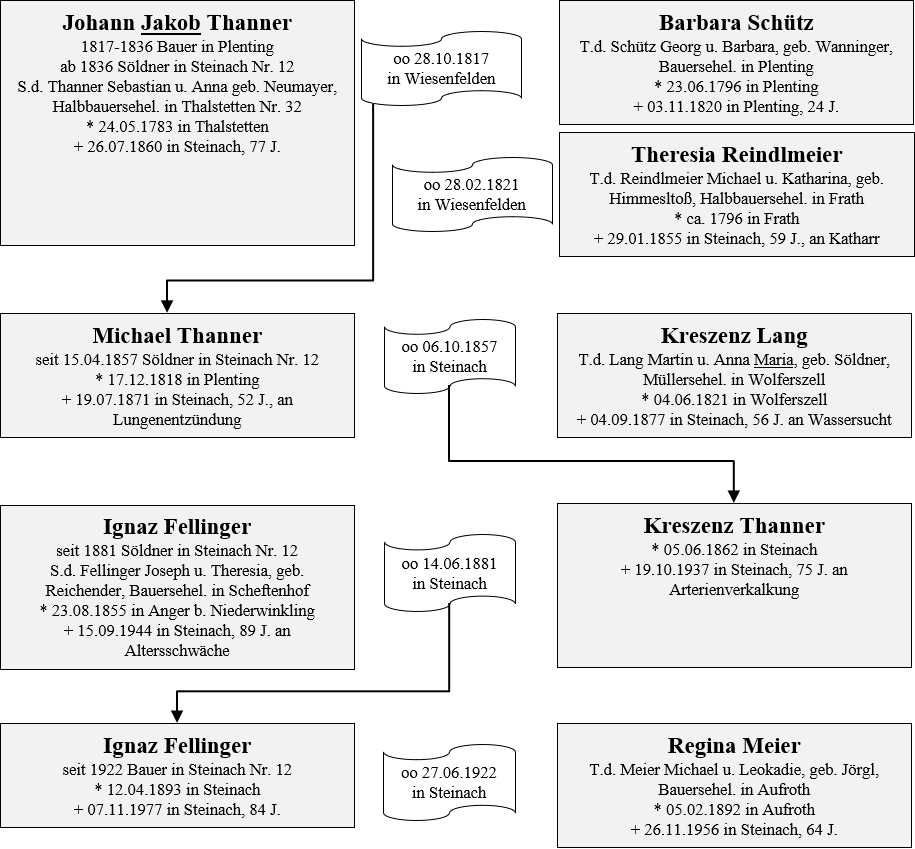

Der Hof gehörte zu den zehn großen Höfen in Steinach. Eigentümer und Grundherr war bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer der jeweilige Hofmarksherr und Schlossbesitzer von Steinach.

Das Fellinger-Anwesen ca. 1930

Ignaz Fellinger sen. mit Sohn Ignaz jun. und dessen Ehefrau Regina und zwei ihrer Töchter

links Albert Christoph (Dienstbote)

(Bild: Familie Altendorf)

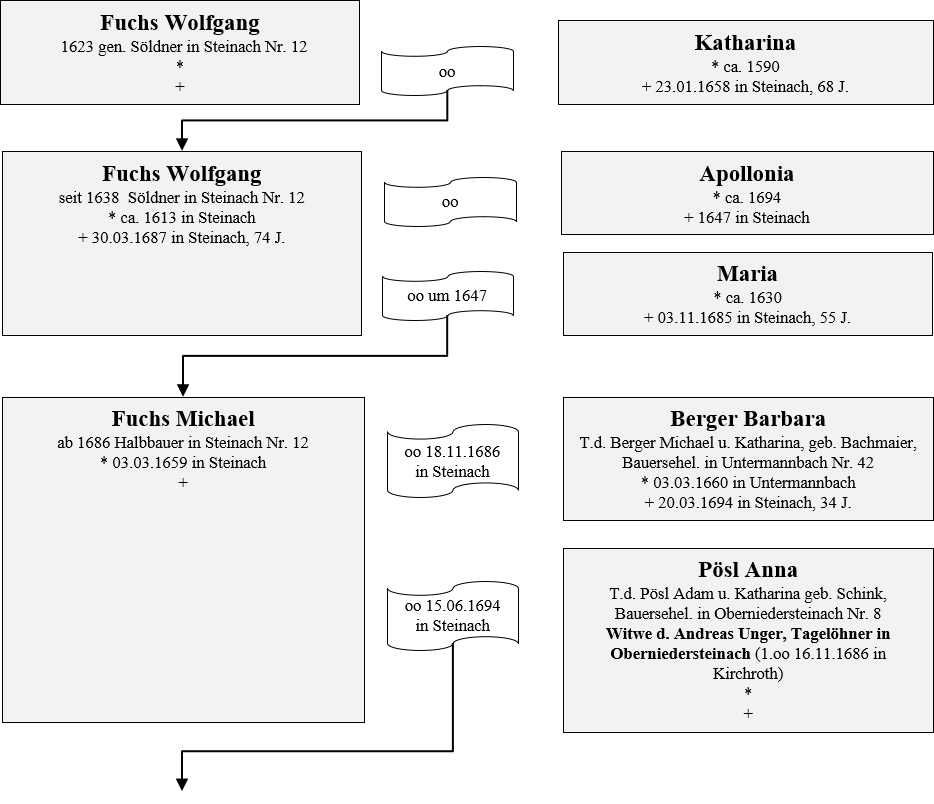

Familie Fuchs – mindestens 230 Jahre Hofbesitzer

15831 wird das Anwesen als Fuchsgut bezeichnet. Sebastian Fuchs besitz auf dem Hof das Erbrecht. D.h. er kann das Nutzungsrecht auf dem Hof an seine Nachkommen weitervererben bzw. auch veräußern.

16232 ist Wolfgang Fuchs der Bauer auf dem Hof. Er dürfte mit einer Katharina verheiratet gewesen sein3.

Ihm können wohl drei Söhne zugeschrieben werden, auch wenn es hierfür keinen urkundlichen Nachweis gibt:

- Bartholomäus (1611-1687), wird ab 1641 als Söldner auf der „Sölde beim Hopfengarten“ genannt.

- Wolfgang (1613-1687), Hoferbe

- Martin (1625-1695) heiratet am 04.02.16544 in Steinach Margaretha Ecker (+12.09.1692). Martin ist als Tagelöhner wahrscheinlich im Schloss tätig gewesen.

Interessant ist, dass bei seinem ersten Sohn Johann Ferdinand Fuchs (geboren am 09.07.1654) der erst acht Monate alte Sohn des Hofmarksherrn Johann Ferdinand Leopold von Hörwarth (*06.11.1653) als Taufpate eingetragen ist. Bei der Tochter Maria Magdalena Fuchs (*17.11.1656) ist die Hofmarksherrin Maria Magdalena Franziska von Hörwarth selbst Taufpatin. Bei der nächsten Tochter Maria Rosina, die Schwester der Hofmarksherrin, Johanna Maximiliana von Starzhausen und beim vierten Kind Leopold (*15.04.1662) wieder der gleichnamige kleine Sohn des Hofmarksherrn.

Nach dem ersten Einfall der Schweden (November 1633 bis April 1634) ließ Christoph Hörwarth von Hohenburg die Feldflur der Hofmark Steinach neu vermarchen. Dieses geschah durch den kurfürstlichen Gerichtsschreiber Georg Görzer von Mitterfels und die sechs Feldgeschworenen: Adam Schiller, Bader; Georg Kulzer und Andrä Schretter Bauern, Wolfgang Schmidt Wirt, "angesessene" Steinacher und die Gebrüder Bartholomä und Wolfgang Fuchs, zwar noch ledig aber doch schon "vogtbar", das heißt volljährig5.

Aquarell vom Fellinger-Hof

gezeichnet 1948 von Lehrer Pöpperl

(Familie Fellinger)

16386 übernimmt Sohn Wolfgang Fuchs den Hof. Wolfgang ist zweimal verheiratet.

In erster Ehe mit einer Apollonia mit der er drei Kinder hat:

- Georg *1642

- Maria (1645-1714) heiratet 1685 den Witwer und Weber Wolfgang Schmidbauer von Steinach Nr. 51

- Michael *+1647

In zweiter Ehe mit einer Maria, die sieben Kinder zu Welt bringt.

- Johann *1647

- Johann *1649 heiratet 1672 in Steinach die Bauerstochter Eva Wollerstorfer von Wolferszell. Eine Tochter namens Maria kommt am 06.11.1674 in Steinach zur Welt. Hier werden die Eltern als Einwohner bezeichnet, dann verliert sich die Spur der Familie.

- Michael *1651

- Eva (1652-1654)

- Michael (1655-1717), der Ältere, heiratet ca. 1676 die Bauerswitwe Regina Fischer vom Nachbarhof Nr. 14

- Wolfgang (1657-1658)

- Michael (1659-1719), Hoferbe

Sohn Michael Fuchs übernimmt 1686 den Hof vom Vater und heiratet die Bauerstochter Barbara Berger von Untermannbach.

Zur Unterscheidung zu seinem älteren Bruder Michael, der den gleichen Vornamen trägt und auf dem Nachbarhof wohnt, wird er als „Michael Fuchs der Jüngere“ oder „Juniorbauer“ bezeichnet7.

Barbara’s Halbbruder Kaspar Berger ist schon seit 1658 als Kramer in Steinach Nr. 55 ansässig und ihre Schwester Walburga heiratete 1681 den Weber Paul Leutner von Steinach Nr. 398.

Barbara’s Vater Michael Berger war dreimal verheiratet. Er war vorher Bauer auf dem Piehlhof bei Stallwang9 und seit 1636 Bauer in Untermannbach. Jeder seiner neun Kinder aus zweiter und dritter Ehe bekam 52 Gulden als Heiratsgut.

Vier Kinder kommen in der Ehe zu Welt.

- Maria *1687

- Margaretha *1688

- Simon *1692

- Ursula *1693

Nach dem Tod er ersten Ehefrau geht der Witwe nochmals eine Ehe mit der verwitweten Anna Unger geb. Pösl von Oberniedersteinach ein, in der nochmals fünf Kinder zur Welt kommen:

- Simon (1695-1742), Hoferbe

- Thomas *1697

- Maria *1700

- Sebastian *1704

- Ursula (1706-1783) heiratet 1732 in Steinach den Bauerssohn Stephan Trimpl von Schwachshofen. Das junge Ehepaar lässt sich in Ascha nieder, wo Stephan Trimpl als Zimmermann arbeitet.

Simon Fuchs erbt den Hof nach dem Tod des Vaters und holt sich 1722 die Bauerstochter Anna Maria Kirschner vom Ammerbauerngut in Steinach als Bäuerin auf den Hof.

Hofnachfolger wird Sohn Kaspar Fuchs, der sich 1752 mit der Bauerstochter Elisabeth Fürst von Eiserszell verheiratet.