Bärnzell

von Claudia Heigl

Ca. 1 km nördlich von Steinach liegt der Weiler Bärnzell, der zum Gemeindegebiet von Ascha gehört.

Der Weiler Bärnzell, im Hintergrund Steinach

Der Weiler Bärnzell, im Hintergrund Steinach

aufgenommen im Oktober 2022

(Bild: Claudia Heigl)

Bei Bärnzell handelte sich ursprünglich um einen Ministerialsitz der Grafen von Bogen.

Bereits in einer alten Traditionsurkunde des Oberalteicher Klosters, die von Cornelia Mohr auf die Zeit um 1119/20 datiert wird, werden in der Zeugenreihe u.a. ein „Heinrich und Pernhart de Perncelle“ aufgeführt1. Dies ist die erste urkundliche Nennung von Bärnzell.

In der gleichen Urkunde werden auch Rudolf und Odalschalk von Steinach und Englmar von Gschwendt als Zeugen aufgeführt.

Der kleine Ort lag an einer alten Handelsstraße, die sich von Straubing über Steinach nach Cham zog.

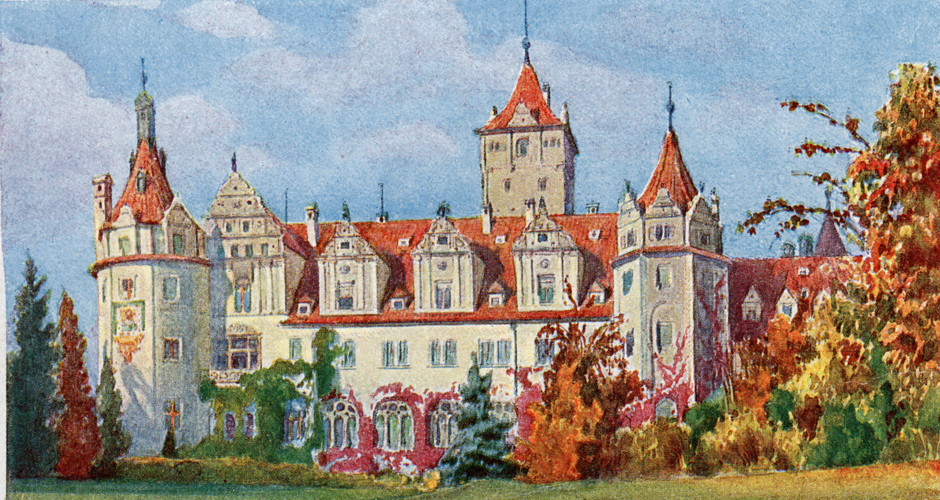

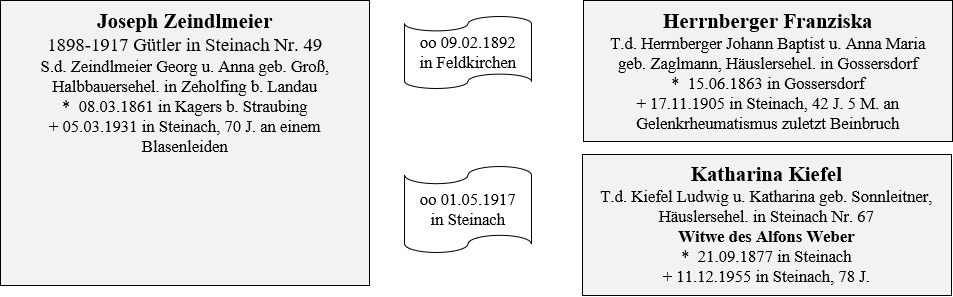

Uraufnahme von Bärnzell aus dem Jahr 1827

(Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas)

Die Familie Pernzeller

Die Pernzeller werden um 1119/20 erstmals urkundlich in Bärnzell erwähnt1. Höchstwahrscheinlich handelte es sich in Bärnzell zuerst um einen großen Besitz, von dem Teile dann durch div. Schenkungen an das Chorherrenstift Münster und ggf. durch Verkauf an die Warter kam.

1446 verpflichtet sich ein „Michel Pernzeller zu Pernzell“ jährlich ein Pfund Wachs an die Pfarrkirche St. Michael zu geben, die sein seliger Vater gestiftet hat, als er ihm die Gilt auf der Hofwiese und Hofmühle in Gschwendt vermacht hat2.

14443 finden wir auch einen Martin Pernzeller und seine Ehefrau Agnes als Besitzer von Grundbesitz in Rotham, für das sie an das Augsburger Domkapitel Abgaben entrichten.

Ein Hans Pernzeller stiftet zusammen mit seiner Ehefrau Margareth und seiner Tochter Anna um 1496 eine Jahrtagsmesse in der Pfarrei Steinach. Das Kaplanhaus in Steinach gehörte ihnen und als Stiftung brachten sie ihre Steinachische Sölde und das Bernzeller Holz ein (siehe hierzu auch Schlossbenefizium Steinach).

Die Pernzeller werden auch als Hausinhaber und Bürger in Straubing genannt. Im Stadtsteuerbuch von 1462 besitzen sie ein Haus im 3. Viertel4. 1501 wird hier ein Thomas Pernzeller namentlich genannt. Er war mit der Tochter der Straubinger Bürger Hans und Margareth Preu verheiratet5.

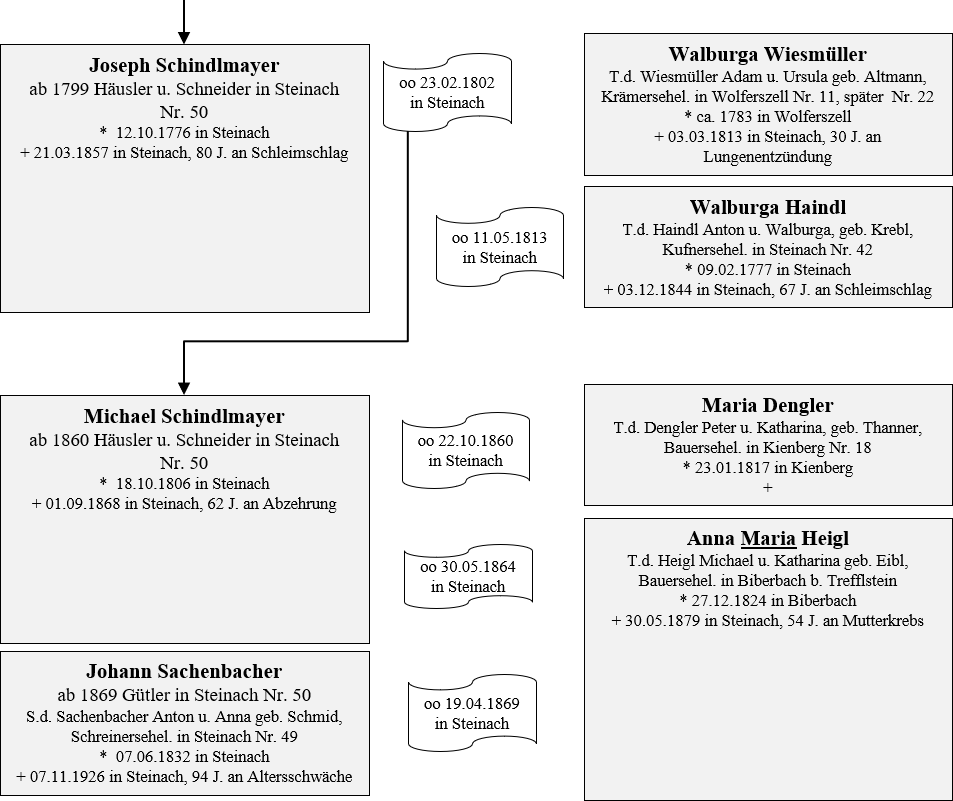

Die Höfe in Bärnzell

In Bärnzell finden wir jahrhundertelang drei Höfe6:

- die „Seidl-Sölde“war im 13. Jahrhundert im Besitz der Steinacher Burgherren, der Warter von der Wart und kam dann über die reiche Straubinger Handelsfamilie Zeller in das Eigentum des Karmelitenkloster Straubing

- der „ganzen Foidlhof“ gehörte spätestens im 16. Jahrhundert zum Chorherrenstift St. Tiburtius nach Münster

- der „ganzen Söldnerhof“ blieb freilediges Eigentum. D.h. die Bauersfamilie Söldner hatte den Hof als wirkliches Eigentum und der Hof gehörte keinem Grundherrn. Sie könnten Nachfahren der Pernzeller gewesen sein.

Zu dem Hof gehörte noch eine „Zubausölde“, die auch im Eigentum des Chorherrenstifts St. Tiburtius war.

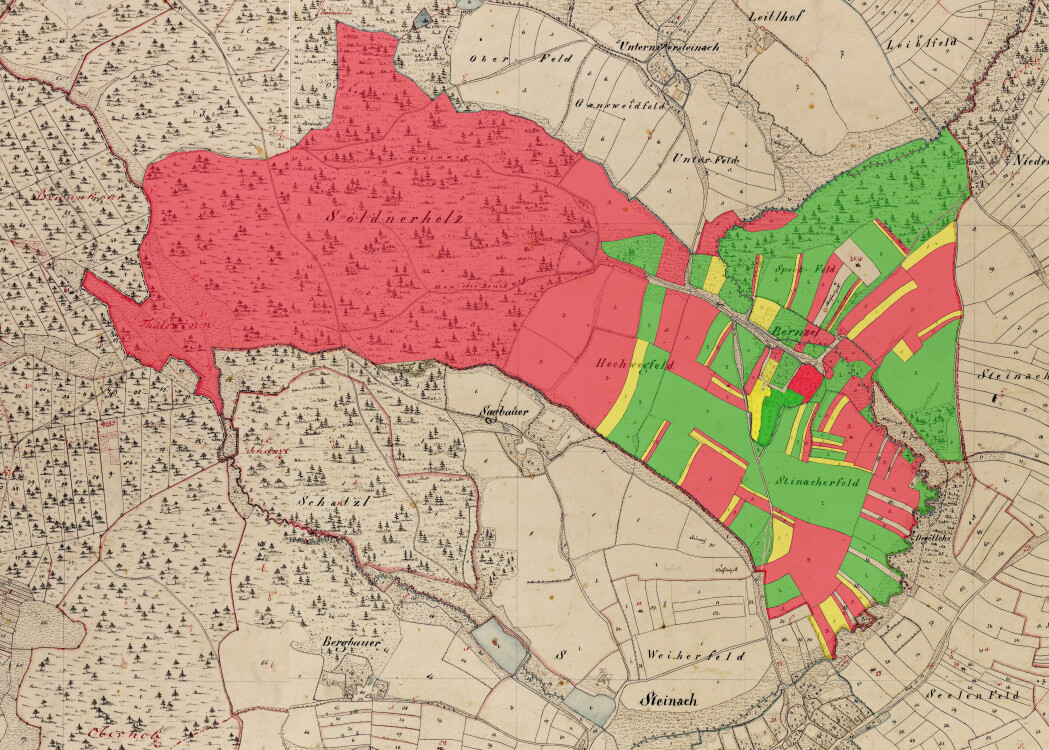

Die drei Höfe in Bärnzell um 1842:

gelb: die Seidl-Sölde mit etwa 32 Tagwerk (≙ 10 ha) Grundbesitz

grün: der ganze Foidl-Hof mit 121 Tagwerk (≙ 41 ha) Grundbesitz

rot: der Söldner-Hof mit ca. 302 Tagwerk (≙ 102 ha) Grundbesitz, davon 168 Tagwerk Wald

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas und StA Landshut, Grundsteuerkataster 1/4 Band 1, Urkataster Bärnzell 1842

Pfarrzugehörigkeit bis 1854 zu Parkstetten

Interessanterweise gehörten die drei Höfe seelsorgerisch zur Pfarrei Parkstetten. Erst 1854 wurde der Weiler in die Pfarrei Steinach umgefparrt, zu der er auch heute noch gehört7.

Das bedeutete, dass die Bärnzeller ihre Kinder in Parkstetten taufen lassen mussten, dort heirateten und auch auf dem Parkstettener Friedhof zur letzten Ruhe gebettet wurden.

Dabei mussten sie das viel näher gelegene Steinach durchqueren, um in die etwa 6,5 km entfernte südlich gelegene Pfarrkirche nach Oberparkstetten zu kommen.

Da es einfach praktischer war, wurden einige Kinder auch in Steinach getauft und sind in den dortigen Kirchenbüchern eingetragen. Jedoch hatte der Parkstettener Pfarrer schon ein Eigeninteresse, dass die kirchlichen Sakramente bei ihm stattfanden und er die Stolgebühren hierfür einnahm.

Diese uralte Pfarrzugehörigkeit zu Parkstetten könnte damit zusammenhängen, dass auch Oberparkstetten Besitz der Grafen von Bogen war8, während Steinach zum bayerischen Herzogsgut gehörte und Bruno, der Herzogssohn und Bischof von Augsburg, 1029 seinen Besitz dem Domkapitel Augsburg vermachte.

Gemeinde Bärnzell

1808 wurde Bärnzell in den Steuerdistrikt Falkenfels einverleibt.

Schließlich entstand 1821 die eigenständige Gemeinde Bärnzell, durch Teilung des Steuerdistrikts Falkenfels und unter Einbeziehung eines Teiles aus dem Steuerdistrikt Ascha9.

Zur Gemeinde Bärnzell gehörten folgende Gemeindeteile:

- Bärnzell (bis 1854 Pfarrei Parkstetten, dann Pfarrei Steinach)

- Deglholz (Pfarrei Ascha)

- Edenhofen (Pfarrei Ascha)

- Hagnzell (bis 1827 Pfarrei Kirchroth, dann Pfarrei Ascha)

- Herrnberg (Pfarrei Ascha)

- Kienberg (bis 1827 Pfarrei Kirchroth, dann Pfarrei Ascha)

- Kumpfmühl (Pfarrei Ascha)

- Oberascha (Pfarrei Ascha)

- Oberniedersteinach (bis 1849 Pfarrei Kirchroth, dann Pfarrei Steinach)

- Thanhof (bis 1849 Pfarrei Kirchroth, dann Pfarrei Steinach)

- Unterniedersteinach (bis 1849 Pfarrei Kirchroth, dann Pfarrei Steinach)

- Willersberg (Pfarrei Ascha)

Im Rahmen der Gebietsreform verlor die Gemeinde Bärnzell 1971 ihre Eigenständigkeit und wurde in die Gemeinde Ascha eingegliedert.

Schulisch gehören die vier Orte – Oberniedersteinach, Unterniedersteinach, Thanhof und Bärnzell - auch heute noch, zum Schulsprengel Steinach.

1 Mohr C., Die Traditionen des Klosters Oberalteich, 1979, S.115, Urkunde Nr. 54

2 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B157, fol. 19, Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach mit Abschriften der Kaufbriefe u.a. Urkunden der Kirche undatiert

3 Jahresbericht des historischen Vereins f. Straubing u. Umgebung, 65. Jhg. 1962, S. 45, Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, fol. 39b von Dr. Jos. Keim

4 Jahresbericht des Hist. Vereins für Straubing und Umgebung, 54. Jhg. 1951, S. 31, Die Stadtsteuerbücher von 1462 und 1501 von Dr. Jos. Keim

5 Solleder Fridolin, Urkundenbuch der Stadt Straubing, 1911-1918, Urkunde Nr. 657

6 Die Hofnamen wurden aus dem Liquidaitonsprotokoll der Steuergemeinde Bärnzell von 1839 entnommen.

7 Bistum Regensburg (Hrsg.), Matrikel des Bistums Regensburg, 1997

8 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B38, Salbuch des Rentkastenamt Straubing 1579

9 Historischer Atlas von Bayern, Das Pfleggericht Mitterfels und Schwarzach, 2002

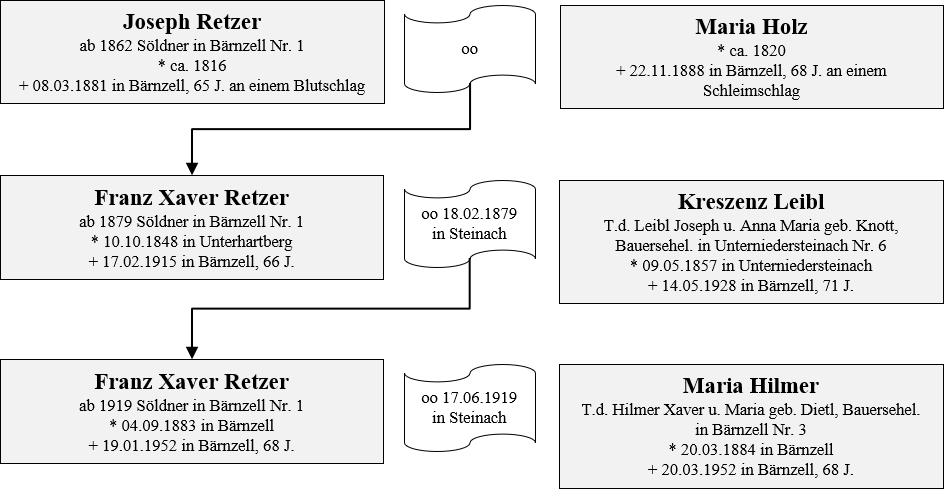

Die Seidl-Sölde - heute Retzer-Hof

von Claudia Heigl

Der Retzer-Hof aufgenommen ca. 1905

Kreszenz Retzer, geb. Leibl mit ihren Kindern Maria, Franziska, Franz Xaver und Joseph

(Bild: Familie Retzer, Bärnzell)

1405 kauft der Steinacher Burgherr Erasmus von der Wart von seinem Schwager Fridrich der Ramsberger zu Ramsberg die Sölde in Bärnzell und weitere Güter in der Umgebung von Steinach (den Berghof, den Sackhof, den Hof in Unterniedersteinach, den Hof in Wolferszell und ein Gut in Zachersdorf) zurück, die seine Schwester als Mitgift erhalten hatte1. Die Warter dürften also schon viel früher die Sölde in Bärnzell in ihrem Besitz gehabt haben.

Nachdem die Warter in finanzielle Schwierigkeiten kommen, verkaufen sie all diese o.g. Güter an den reichen Straubinger Handelsmann Hermann Zeller.

Die Sölde in Bärnzell erhält Hermann’s Sohn Erasmus Zeller übertragen. Denn als der 1458 stirbt, bestätigen die Karmeliten am 13. März 1458, dass Erasmus 3 Pfund Ewiggeld aus vier Sölden für drei ewige Wochenmessen gestiftet hat, zu der auch die Sölde in Bärnzell gehörte. Später besserte der Vater Hermann Zeller die Stiftung noch auf und aus den Wochenmessen wurde eine „tägliche“ ewige Messe2.

Ab diesem Zeitpunkt gehörte die Sölde mit der Grundherrschaft zum Karmelitenkloster in Straubing und blieb in ihrem Eigentum bis zur Säkularisation im Jahr 1802.

1525 wird erstmals ein Besitzer namentlich genannt. Georg Seldner zu Bärnzell und seine Ehefrau Katharina verkaufen ihr Erbrecht auf der Sölde an Wolfgang Hofer, Pfarrer zu Steinach3.

1538 zahlt ein Michl Ploster auf „des Pfarrers Sölde“ Steuer4.

1548-1575 wird ein Leonhard Grim (auch Grym, Krym, Grimb) als Bewirtschafter der Sölde genannt5 6 7. 1586 wird ein Wolf Grimb als Söldner erwähnt.

1593 folgt ein Jakob Pfliegel (Pflügl) als Söldner8. Am 27. April 1608 zahlt ein Michael Schürle (auch Schiesel), der die Witwe des Jakob Pfliegel geheiratet hat, das Laudemium in Höhe von 7 1/3 Pfund Reg. Pfg. an das Kloster9. Diese Abgabe fällt bei jedem Besitzerwechsel an den Grundherren an. In diesem Fall sind das 5 % vom geschätzten Wert der Sölde von 15 Pfund Reg. Pfg.

Dieser Michael Schürle wird bis 1632 in den Büchern des Karmelitenklosters geführt10.

1612 besitzt Schürlel 1 Kuh, 1 Jungrind, 7 alte Schafe und zwei junge Lämmer11.

1633 bewirtschaftet ein Matthias Permayer den Hof12. Er dürfte vom benachbarten „Foidlhof“ abstammen, auf dem ebenfalls Permayer anässig waren.

Von 1634 – 1640 werden jedoch von dem Hof keine Abgaben mehr abgeführt. Im November 1633 war das Kloster Oberalteich von den schwedischen Soldaten überfallen und geplündert worden und die Stadt Straubing hatte sich dem schwedischen Heeresführer Bernhard von Weimar ergeben. Die Soldaten machten seitdem das Umland unsicher und plünderten, ermordeten und vertrieben die Bauern.

Auch die Familie Permayer wurde vertrieben oder getötet, während die Familie Söldner auf dem dritten Hof in Bärnzell überlebte.

Am 31.10.1640 verleiht der Prior des Karmelitenklosters dem Bärnzeller Bauern Hans Söldner und dessen Ehefrau Anna auch das Erbrecht auf ihrer Sölde in Bärnzell13. Elf Jahre später, am 03.11.1651, verkaufen beide, mit Einwilligung des Klosters ihr Erb- und Baurecht an den Vater und Schwiegervater Georg Khürdorffer (Kirchdorfer) und dessen Ehefrau Dorothea von Müetting (=Matting?)14.

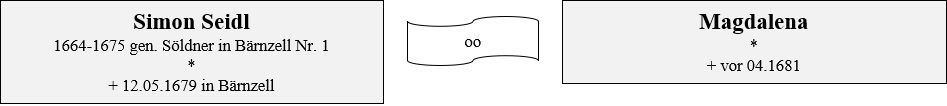

1664 wird schließlich Simon Seidl und seine Ehefrau Magdalena als Söldnerseheleute auf dem Anwesen genannt15.

Von den fünf Kindern, überleben vier das Säuglingsalter:

- Johann *1663

- Georg *1667

- Walburga *1669

- Katharina *1672

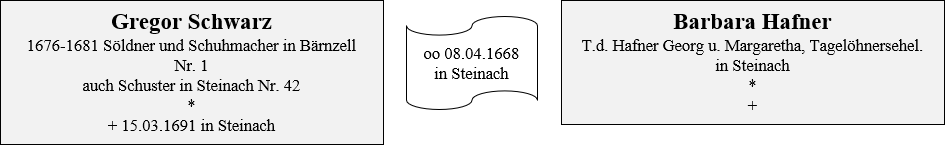

Am 20.03.1676 verkauft Simon Seidl die Sölde um 160 Gulden an den Steinacher Schuster Gregor Schwarz16. 1681 sind Simon und Magdalena Seidl verstorben und die Vormünder verteilen das Erbe abzüglich der Schulden an die vier unmündigen Kinder, wobei jedem Kind nur 9 Gulden 30 Kreuzer Erbteil verbleibt. Diese Schulden dürften auch der Grund für den Verkauf der Sölde gewesen sein.

Wahrscheinlich ist Gregor Schwarz die Kaufsumme noch schuldig geblieben und um das Erbe der Kinder ausbezahlen zu können, verkauft der die Erbrechtssölde am 16.09.1681 an Johann Unger von Unterniedersteinach17, der im gleichen Jahr noch Anna Schmid von Radmoos heiratet.

Ab 1689 werden Georg und Anna Wieser auf dem Hof genannt. Georg könnte ggf. die Witwe Anna Unger geheiratet haben. Leider ist weder ein Sterbe- oder Heiratseintrag, noch ein Ehevertrag diesbezüglich zu finden. Die Kirchenbücher des 17. Jahrhunderts weisen jedoch meist einige Lücken auf.

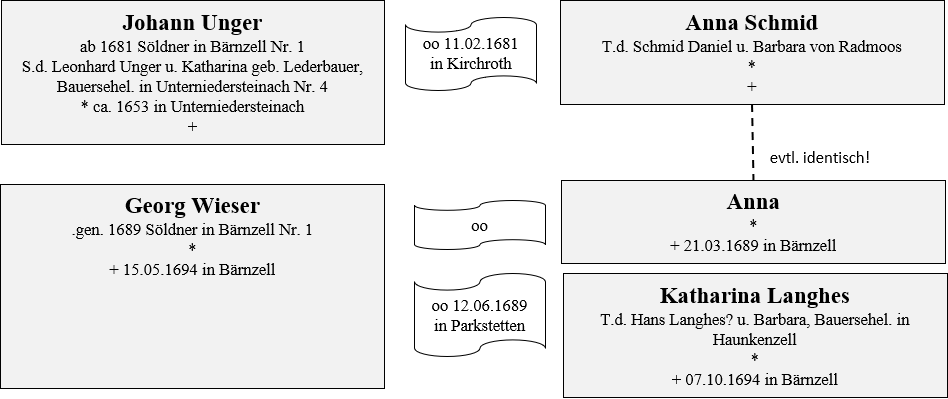

1689 stirbt Anna Wieser und der Witwer vermählt sich drei Monate später erneut mit Lenghes (Lankes?) Katharina von Haunkenzell. 1694 stirbt zuerst im Mai Georg Wieser und im Oktober seine Witwe Katharina. Bereits am 11. November des gleichen Jahres verkaufen die Vormünder der Kinder Georg Unger von Unterniedersteinach und Georg Haas von Zachersdorf die Sölde in Bärnzell um 150 Gulden an den ledigen Johann Georg Färber von Wolferszell18.

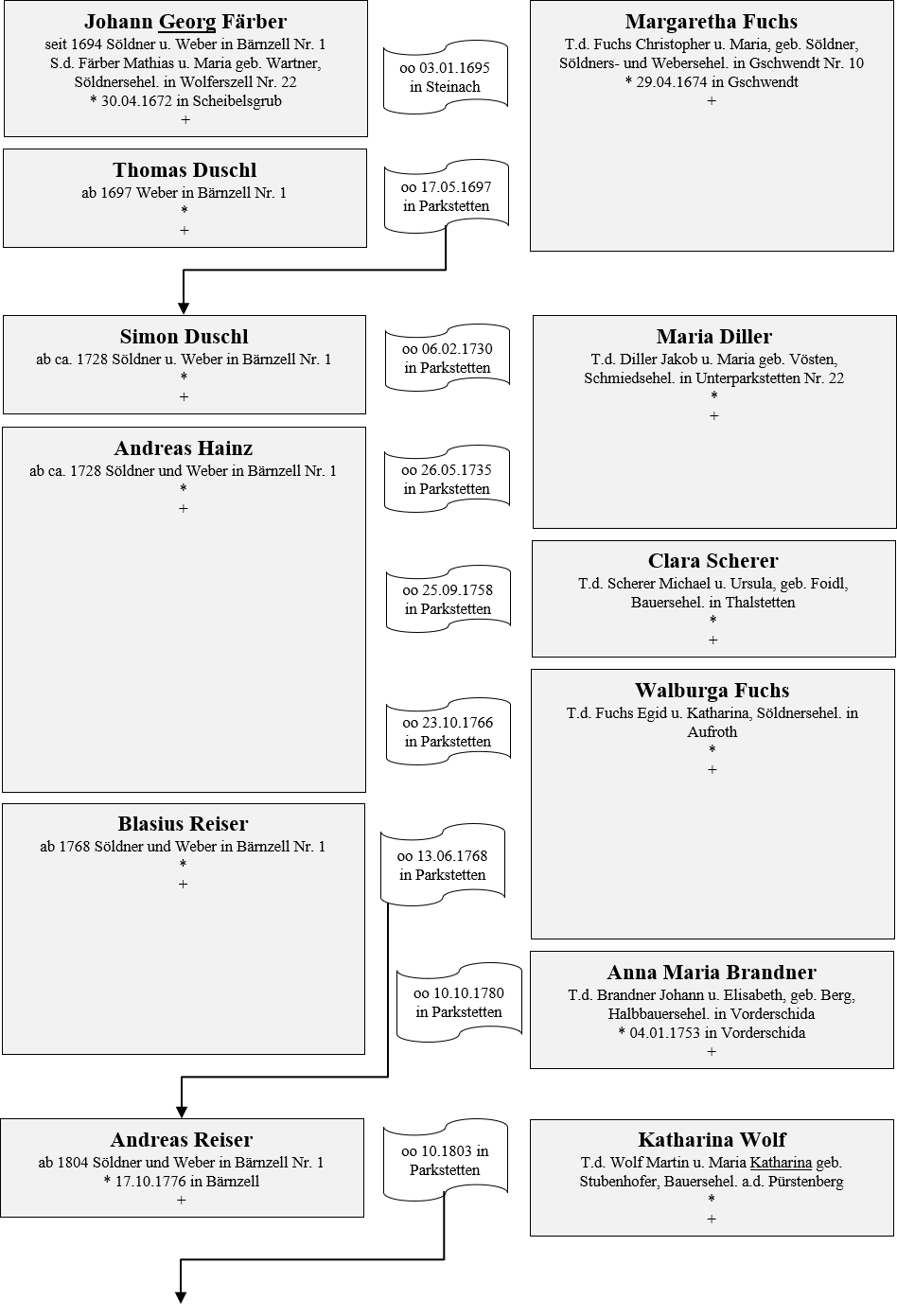

Der 22jährige vermählt sich kurz später mit der Gschwendt‘ner Bauerstochter Margaretha Fuchs. Nach zwei Jahren stirbt jedoch der junge Bauer und die Witwe heiratet einen Thomas Duschl. Ca. 1728 übernimmt Sohn Simon Duschl den Hof. Die nächsten Besitzerwechsel erfolgen dann immer durch Tod und Wiederverheiratung der Witwe oder des Witwers und der Familienname ändert sich in Hainz und Reiser. Schließlich übernimmt 1804 Andreas Reiser die Sölde und 1831 dessen Sohn Joseph Reiser. 1842 umfasst der Hof 37 Tagwerk Grundbesitz, davon sind 4 Tagwerk Zukäufe vom zertrümmerten „Foierlgut“ Hs.Nr. 2.

1858 heiratet Joseph Geiger von Oberwalting die Reiser-Tochter Theresia und übernimmt den Hof, der jetzt 51 Tagwerk umfasst. Aber bereits 1860 kauft ihn sein Schwager Johann Leiderer vom Dexenhof von ihm ab. Der behält ihn allerdings auch nur zwei Jahre und am 21.07.1862 erwerben schließlich Joseph und Maria Retzer das Anwesen. Sohn Franz Xaver Retzer übernimmt den Hof 1879 und Enkel Franz Xaver folgt 1919 als neuer Eigentümer.

Franz Xaver und Maria Retzer stocken um 1938 das bestehende Wohnhaus auf und veräußern das angrenzende Ausnahmshaus an Josef und Maria Knott von Münster. Das Knott-Anwesen erhält die Hs.Nr. 1 1/2.

Heute ist die ehemalige Seidl-Sölde im Besitz des Enkels Franz Retzer.

Nach Aufgabe des Trabergestüts in Unterniedersteinach richtet Franz Retzer auf dem Hof 1992 bis 2002 eine Zuchtstation für Traberpferde ein. Heute wird die Zucht noch im kleinen Rahmen weiterbetrieben. Außerdem bietet der Hof Einstellplätze für Gnadenbrotpferde die in der Idylle ihren Lebensabend genießen dürfen.

1 Schlicht Josef, Steinach Ein niederbayerisches Geschichtsbild, 1881

2 Solleder F., Urkundenbuch der Stadt Straubing, veröffentl. Jahresber. HV Straubing 20 Jhg. 1917 Nr. 435

3 BayHStA, Karmelitenkloster Straubing, Urkunden 218

4 BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Steuer und Anlagregister Landgericht Mitterfels 1538, S. 52

5 BayHStA, KL Straubing 78, Karmelitenkloster Straubing Sal- und Urbarsbuch von 1548, fol. 10

6 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1181/3, Untertanen im Landgericht und Kasten Mitterfels 1558

7 BayHStA, KL Straubing 44, Karmelitenkloster Straubing Sal- und Urbarsbuch von 1563 (fortgeführt bis 1575), fol. 19

8 BayHStA, KL Straubing 45, Karmelitenkloster Straubing Sal- und Urbarsbuch von 1593 (fortgeführt bis 1616), fol. 69

9 ebda.

10 BayHStA, KL Straubing 46, Karmelitenkloster Straubing Sal- und Urbarsbuch von 1617 (fortgeführt bis 1642), fol. 119

11 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1224, Steuerbuch LG Mitterfels 1612, fol 2

12 ebda.

13 BayHStA, Karmelitenkloster Straubing, Urkunden 402

14 BayHStA, Karmelitenkloster Straubing, Urkunden 431

15 StA Landshut, Pfleggericht Mitterfels B28, Anlageregister für die Türkensteuer im Pfleggericht Mitterfels 1664 und StA Landshut, Pfleggericht Mitterfels, B4, Scharwerksbuch 1665

16 StA Landshut, Pfleggericht Mitterfels , P10, fol 35 Einfacher Vertrag vom 26.04.1681

17 BayHStA, Karmelitenkloster Straubing Urkunden 490 und 492

18 StA Landshut, Pfleggericht Mitterfels, P23, fol. 18, Vertrag vom 11.11.1694

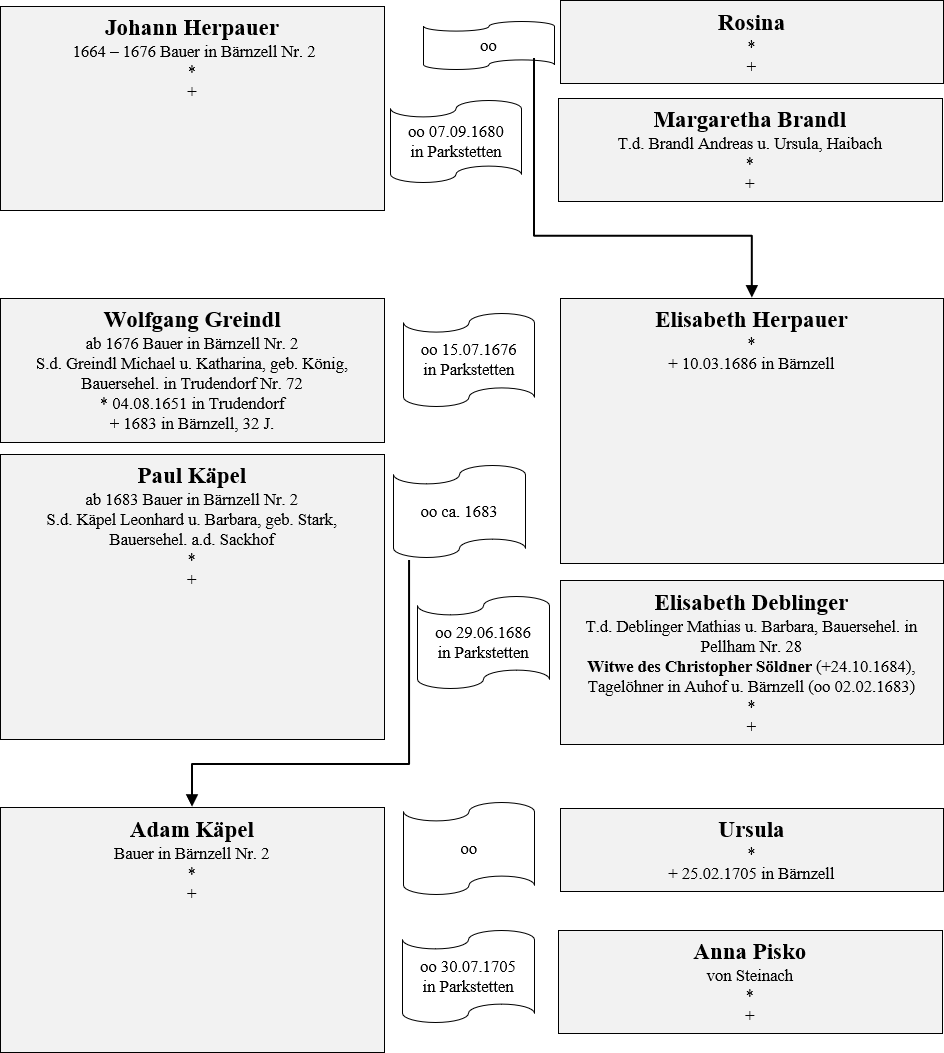

Der Foidl-Hof - heute Neidl-Hof

von Claudia Heigl

Dieser Hof wird 1538 erstmals urkundlich erwähnt. Er ist zu diesem Zeitpunkt im Eigentum des Chorherrenstift St. Tiburtius in Pfaffmünster und sollte auch bis zur Säkularisation dort bleiben, auch wenn das Chorherrenstift 1581 nach Straubing umzieht.

Lt. dem Steuerregister zahlt 1538 ein Jorg Sparmair 6 Schilling Pfennige an Steuer1.

15582 finden wir einen Wolfgang Grimm als Bauern und 15863 einen Hans Eykhl.

16044 ist ein Georg Permayr als Bauer verzeichnet. 1612 besitzt er vier Rößer, zwei Fohlen, sieben Kühe, fünf Jungrinder und sechs Frischlinge.

Wie schon bei der Nachbarsölde (Nr. 1) scheint die Familie Permayr im 30jährigen Krieg verschwunden zu sein.

Erst 1664 finden wir mit Johann und Rosina Herpauer wieder Bauerseheleute als Bewirtschafter auf dem Hof. Tochter Elisabeth Herpauer übernimmt 1676 das Anwesen mit ihrem Ehemann Wolfgang Greindl von Trudendorf. 1683 stirbt jedoch der 32jährige junge Bauer und die Witwe holt sich den Bauerssohn Paul Käpel vom Sackhof als neuen Ehemann auf den Hof.

Als sie selbst 1686 stirbt heiratet Paul Käpel die Witwe des Christopher Söldner. Christopher war ein Bruder des Bärnzeller Bauern Christopher Söldner, gleichen Namens und als Tagelöhner auf dem Auhof und in Bärnzell tätig.

Den Hof übernimmt Adam Käpel, wahrscheinlich ein Sohn aus erster Ehe des Paul.

1711 erwerben schließlich Wolfgang Foidl und dessen Ehefrau Katharina Elisabeth von Rotham das Anwesen. Wolfgang hatte bis zum Tod seines Vaters Simon Foidl auf dem elterlichen Hof in Rotham mitgearbeitet. Nach dessen Tod übernimmt der jüngere Bruder Andreas Foidl den Rothamer Hof und Wolfgang macht sich in Bärnzell ansässig.

Er und seine Ehefrau Elisabeth haben mind. neun Kinder:

- Markus *1703 in Rotham

- Markus (1705-1786) in Rotham heiratet 1735 die Bauerswitwe Magdalena Klingeisen, geb. Scherer, von Münster Nr. 41 und wird dort Bauer.

- Maria *1709 in Rotham

- Georg +1711 in Rotham

- Georg *1711 heiratet 1765 die Steinacher Schusterstochter Maria Seidl

- Barbara (1717-1772) heiratet 1737 den Steinacher Wagner Johann Georg Wurst

- Maria Elisabeth *1720

- Peter *ca. 1722, Hoferbe

- Vitus heiratet 1751 die Tagelöhnerstochter Walburga Häberl von Münster

Sohn Peter übernimmt ca. 1757 den Hof in Bärnzell und heiratet die Bauerstochter Anna Maria Groß von Mitterschida.

Zwei bekannte Söhne:

- Lorenz,*1758 Hoferbe

- Michael heiratet 1801 die Bauerswitwe Anna Wacker von Reibersdorf

Lorenz Foidl übernimmt ca. 1778 den Erbrechtshof und heiratet die Bauerstochter Ursula Bach vom Berghof. Doch bereits zwei Jahre später stirbt der 22jährige. Er hinterlässt zwei Töchter:

- Katharina Foidl (1778-1853) heiratet 1803 den Bauerssohn Kaspar Foidl von Münster Nr. 41, den Enkel des o.g. Markus Foidl (*1705)

- Anna Maria Foidl (*1781)

Die Witwe Ursula Foidl geht eine zweite Ehe mit Bauerssohn Vitus Baier von Vorderbuchberg ein, aus der nochmals vier Kinder hervorgehen:

- Walburga Baier *1782 +

- Walburga Baier *1785 , Hoferbin

- Anna Baier (1788-1823) heiratet 1810 den Bauern Joseph Bachl von Trudendorf Nr. 71

- Maria Magdalena Baier (*1790)

Der Hof geht 1810 an dieTochter Walburga Baier. Sie heiratet im gleichen Jahr den Bauerssohn Joseph Bachl von Unterparkstetten Nr. 30.

Aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor:

- Magdalena Bachl *1811

- Johann Baptist Bachl (1813-1899), heiratet 1845 die Söldnerstochter Theres Sigl von Steinach Nr. 8 und übernimmt den Hof der Schwiegereltern

- Joseph *1815, Hoferbe

- Katharina (1818-1887), ledig

- Walburga (1822-1900) heiratet 1845 den Söldner Joseph Pellkofer von Steinach Nr. 55

Joseph Bachl übernimmt 1846 den Hof von der verwitweten Mutter Walburga Bachl mit insgesamt 120 Tagwerk Grund und vermählt sich mit der Bauerstochter Theresia Zollner von Wolferszell. Drei Kinder werden noch in Bärnzell geboren:

- Katharina *1848

- Theresia *1849

- Joseph *1851

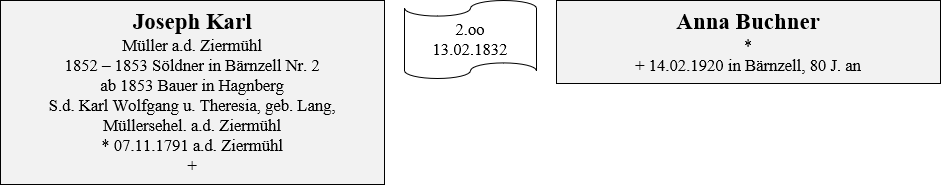

Am 28.05.1852 verkaufen die Eheleute den Hof um 13.100 Gulden an einen Johann und Anna Faistl, ehemalige Bauerseheleute in Rottenmann, und ziehen nach Ittling. Faistl zertrümmert den Hof und tauscht den Restkomplex mit 38 Tagwerk Grundbesitz und einer Geldaufgabe von 8.800 Gulden mit Joseph Karl gegen die Ziermühl, der in zweiter Ehe mit einer Anna Buchner verheiratet ist.

Ein Jahr später, am 03.09.1853, tauscht Joseph Karl den Hof in Bärnzell mit Joseph Schartenbrunner gegen dessen Hof in Hagnberg.

Am 11.04.1855 erwerben Andreas Baumann und seine Ehefrau Katharina, geb. Strasser, den Hof mit 35 Tagwerk von Schartenbrunner.

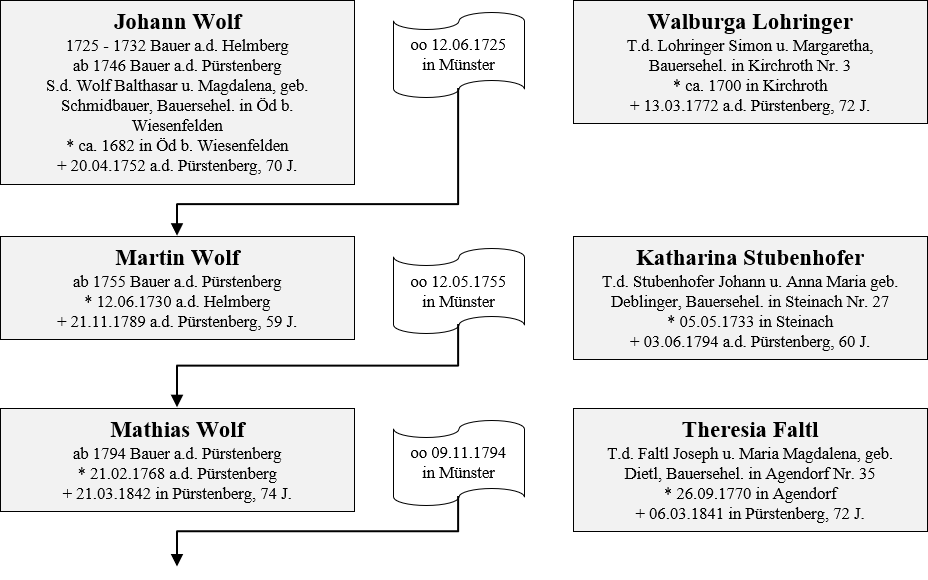

1861 übernimmt Sohn Johann Baumann, der sich mit der Söldnerstochter Magdalena Wolf von Kesselboden vermählt5.

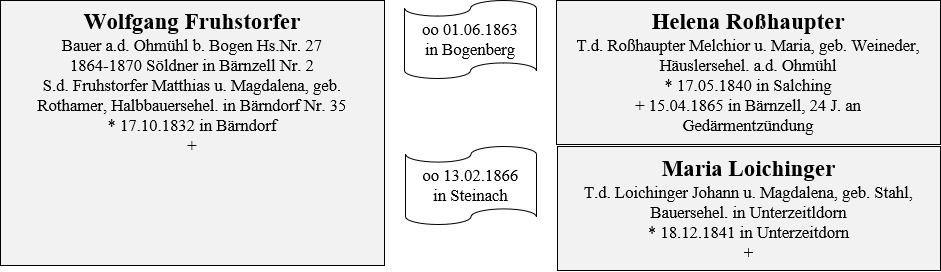

Am 17.12.1861 tauscht Wolfgang Fruhstorfer sein Anwesen in Ohmühl bei Bogen mit dem Bauernhof in Bärnzell ein. 1865 stirbt die junge Ehefrau Helena mit 24 Jahren an einer Gedärmentzündung und der Witwer heiratet die Bauerstochter Maria Loichinger von Unterzeitldorn.

Drei Kinder werden in Bärnzell geboren:

- Markus *1865

- Anton *1867

- Kreszenz *1869

Dann verkauft das Ehepaar am 16.03.1870 den Hof wieder an Joseph und Therese Hager.

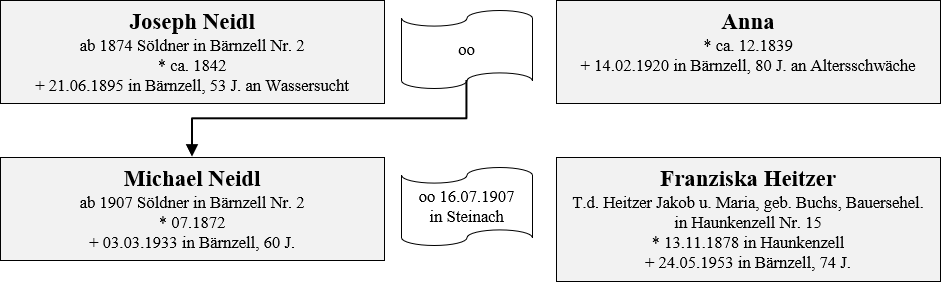

Schließlich erwerben am 10.04.1874 Joseph und Anna Neidl den Hof um 7.700 Gulden.

Sohn Joseph (*1867) erwirbt 1896 den ehemaligen Lanzinger-Hof in Oberniedersteinach Nr. 10.

Sohn Michael übernimmt 1907 den elterlichen Hof in Bärnzell und heiratet die Bauerstochter Franziska Heitzer von Haunkenzell.

Die Familie ist heute noch in Bärnzell ansässig.

1 BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Steuer und Anlagregister Landgericht Mitterfels 1538, S. 52

2 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1181/3, Untertanen im Landgericht und Kasten Mitterfels 1558

3 BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Scharwerksregister 1586, S. 282

4 BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1125, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels 1600-1660, fol. 163‘

5 Heirat am 11.02.1861 in Steinach (KB Steinach, Band 10 S. 11). Magdalena ist die Tochter des Thomas Wolf und dessen Ehefrau Anna Maria, geb. Eichinger.

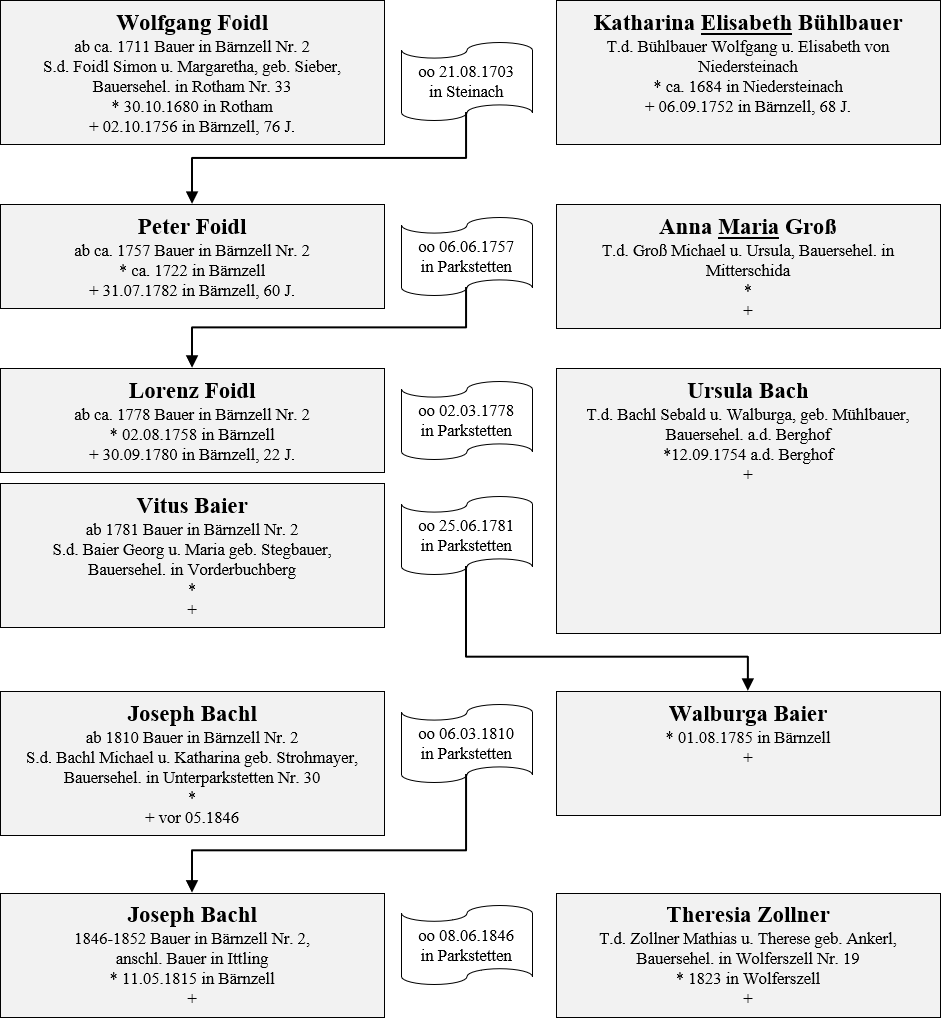

Der ganze Söldnerhof - heute Hilmer

von Claudia Heigl

Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Hof um den Rest des ursprünglichen Ministerialsitzes der Grafen von Bogen, die den „Pernzeller“ verliehen worden waren und auf dem 1446 noch die Familie Pernzeller saß.

1446 verpflichtet sich ein Michael Pernzeller von Bärnzell jährlich ein Pfund Wachs an die Pfarrkirche St. Michael zu geben, die sein seliger Vater gestiftet hat, als er ihm die Hofwiese und Hofmühle in Gschwendt vermacht hat1.

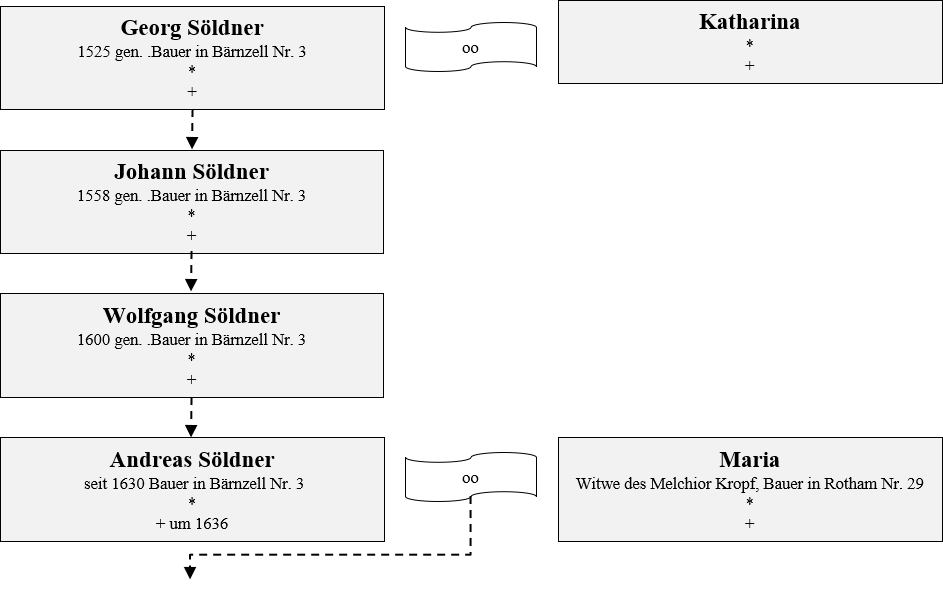

15252 wird die Familie Söldner erstmals urkundlich in Bärnzell genannt. Der Familienname leitet sich von dem Bewirtschafter einer „Sölde“ ab.

Sie könnten ggf. Nachfahren der Pernzeller gewesen sein, denn der große Hof in Bärnzell war „freilediges“ Eigentum. D.h. es war ein freies voll nutzbares Eigentum und von keinem Grundherrn abhängig. In ganz Ober- und Niederbayern waren nur 4 % der Höfe freieigen. Diese Bauern wurden auch „Freisassen“ genannt. Das war für Bauernfamilien sehr ungewöhnlich und dürfte noch auf die ursprünglichen „Ministeriale“ der Grafen von Bogen zurückgehen.

Der große Hof umfasste in etwa 265 Tagwerk an Grundbesitz, davon waren in etwa 168 Tagwerk Wald.

Neben diesem freien Hof, hatten die Söldner noch

- eine Zubausölde auf Erbrecht vom Chorherrenstift Pfaffmünster verliehen bekommen. Es hatte ein Innhaus und umfasste nochmals ca. 30 Tagwerk an Grundbesitz.

- Dazu kamen noch ein „Holzwachs“, also ein Wald, am Haidenberg und

- 7 Tagwerk Wiese, die beide dem Chorherrenstift in Münster gehörten.

Die Söldner bewirtschafteten also insgesamt 300 Tagwerk Grundbesitz. Dies war mit Abstand der größte Hof im ganzen Umkreis.

Das Hilmer-Anwesen aufgenommen ca. 1965

(Bild: Familie Hilmer, Bärnzell)

1525 verkaufen Georg und Katharina Söldner ihr Erbrecht auf der Sölde in Bärnzell (hier ist die Seidl-Sölde Hs.Nr. 1 gemeint) an den Steinacher Pfarrer Wolfgang Hofer.

1558 besitzt ein Hans Söldner den großen Hof, der mit einem Wert von 60 Regensburger Pfennige veranschlagt wird. Dazu gehört noch die Zubausölde mit einem Wert von 10 Reg. Pfg.

Im Vergleich: Die Seidlsölde (Hs.Nr. 1) in Bärnzell hat einen Wert von 14 Reg.Pfg. und der benachbarte Foidl-Hof (Hs.Nr. 2) einen Wert von 30 Pfg.

15733 und 15734 zahlt wieder ein Hans Söldner (evtl. der gleiche oder ein Sohn?) Steuer für die Sölde, für 7 Tagwerk Wiese und dem Wald am „Haidenberg“ an das Chorherrenstift.

1586 sitzt ein Wolf Söldner (Söllner) auf dem Hof5.

16126 wird der Hof mit einem Wert von 140 Pfund Pfg. bewertet. Wolf Söldner besitzt sechs Rösser, zwei Fohlen, sieben Kühe, drei Jungrinder, sechs alte Schafe, vier junge Lämmer und zwei Frischlinge.

Desweiteren besitzt er noch die Sölde, den Wald am Haidenberg und sieben Tagwerk Wiese.

Nachfolger wird ein Andreas Söldner, der 1636 bereits verstorben ist. Er hatte die Witwe Maria Kropf geheiratet, die den „Kirchhof“ in Rotham zunächst in die Ehe mitbringt. 1636 übergibt sie ihrer Tochter Eva Kropf aus erster Ehe und deren Ehemann Michael Hien den Hof in Rotham7.

1640 sind Johann Söldner und dessen Ehefrau Walburga, geb. Sauer Hofbesitzer8. Sie bekommen vom Prior des Karmelitenklosters zusätzlich zu ihrem umfangreichen Besitz auch noch die verwaiste „Seidlsölde“ in Bärnzell auf Erbrecht verliehen.

Beide haben einen Sohn:

- Johann *27.01.1640 + 24.04.1682 in Münster heiratet 1672 die Söldnerstochter Walburga Resch von Münster und erwirbt in Münster das Häusleranwesen Hs.Nr. 18 (heute Chorherrenstr. 8)9.

Um 1645 ist Johann mit Anna Kirchdorfer von Matting verheiratet. Aus dieser Ehe gehen nochmals sechs Kinder hervor:

- Barbara *1646

- Christoph (1650-1712), Hofnachfolger

- Maria heiratet 1672 den Weber und Söldner Christopher Fuchs von Gschwendt Nr. 10

- Ursula *1656

- Georg *1658

- Christopher heiratet 1683 die Pellhamer Bauerstochter Elisabeth Deblinger. Er ist als Tagelöhner in Auhof und Bärnzell anzutreffen. Nach einjähriger Ehe stirbt Christoph 1684 und die Witwe verheiratet sich mit dem Söldner Paul Käpel von Bärnzell Nr. 2

Im 17. Jahrhundert war es nicht ungewöhnlich, dass ein Ehepaar mehrere lebende Kinder gleichen Namens hatte. Ausschlaggebend war hier der Taufpaten, dessen Vorname die Kinder immer erhielten. Bei den Söldner-Kindern war der wohlhabende Gschwendter Handelsmann Christoph Wagner und seine Ehefrau Barbara Taufpaten.

1651 verkaufen Hans und Anna Söldner die „Seidlsölde“ in Bärnzell wieder an Anna’s Eltern Georg und Dorothea Kirchdorfer10.

Sohn Christopher Söldner übernimmt etwa 1673 den Hof von den Eltern. Er heiratet die Bauerstochter Maria Foidl von Agendorf.

Das Ehepaar hat mind. sechs Kinder:

- Maria (1674-1736) heiratet 1694 den Rothamer Bauern Georg Hien

- Barbara (1677-1742) heiratet 1699 den Gschwendter Bauern Georg Stubenhofer

- Simon (*1679) heiratet 1708 in Stallwang die Bauerswitwe Lanzinger Maria, geb. Landstorfer von Reichersdorf und wird dort Bauer

- Magdalena (*1682)

- Mathias (*1688) Hoferbe

- Ursula (+1727) heiratete 1716 den Bauern Johann Pösl von Oberniedersteinach Nr. 8

Es folgt ca. 1712 Mathias Söldner, der sich als Bäuerin die Bauerstochter Eva Geiger vom Unterharthof auf den Hof holt.

Das Ehepaar hat mind. neun Kinder, von denen vier das Erwachsenenalter erreichen:

- Georg Joseph (1714-1718)

- Anna Maria heiratet 1736 den Bauern Wolfgang Haimerl von Rattiszell

- Walburga (*1716) heiratet den Hornstorfer Bauern Wolfgang Loichinger

- Andreas (*1718)

- Andreas (1719-1720)

- Katharina (*1721)

- Maria Eva (*1723) heiratet 1745 den Bauern Franz Hartberger von Steinach Hs. Nr. 24

- Michael Georg (1724-1797), Hoferbe

- Anna (*1725)

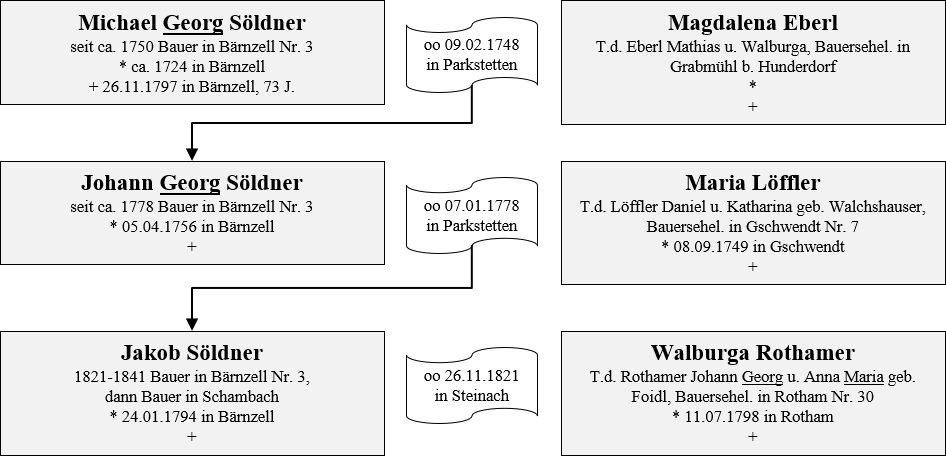

Michael Georg Söldner übernimmt ca. 1750 den Hof und vermählt sich mit Magdalena Eberl von Grabmühl. Aus der Ehe gehen mind. vier Kinder hervor:

- Anna Maria (*1748)

- Simon (*1751)

- Johann Georg (*1756) Hoferbe

- Anna Maria (1777-1850) heiratet 1802 den Müller Martin Lang von Wolferszell

Es folgt Johann Georg Söldner seinem Vater als Hofnachfolger nach. Als Ehefrau nimmt er die Gschwendtner Bauerstochter Maria Löffler zur Frau.

Das erste Kind kommt bereits zwei Monate nach der Hochzeit in Bärnzell zur Welt. Zwischen 1783 und 1786 ist das Ehepaar als Bauerseheleute in Obersunzing ansässig, wo auch drei Kinder geboren werden. Ab 1788 werden sie schließlich als Bauerseheleute in Bärnzell genannt:

Weitere sechs folgen:

- Johann Michael (*14.03.1778 in Bärnzell)

- Georg heiratet 1804 die Agendorfer Bauerstochter Anna Maria Zeindlmeier (1776-1822) und wird als Bauer in Wolferszell Nr. 15 sesshaft.

- Walburga (*1783 in Obersunzing +1809) heiratet Martin Hien, den lebenslustigen Berghofbauern, der schließlich den ganzen Berghof durchbringt. Die junge Bäuerin stirbt jedoch bereits nach sechs Jahren Ehe an Wassersucht.

- Lorenz (*1785 in Obersunzing)

- Therese (*1786 in Obersunzing + 1847) heiratet 1814 den Steinacher Bader Joseph Hagenauer

- Joseph (*1788 in Bärnzell)

- Anna (*1790 in Bärnzell)

- Martin (*1791 in Bärnzell) heiratet Katharina Hierl von der Kumpfmühl b. Konzell und erwirbt 1825 dem „1/2 Gmeinwieserhof“ in Unterzeitldorn. 1835 vermählt er sich in zweiter Ehe mit Anna Ittlinger aus Mallersdorf.

- Jakob (*1794 in Bärnzell), Hoferbe

Am 15.11.1821 übergibt Georg Söldner den insgesamt 300 Tagwerk großen Hof an seinen Sohn Jakob Söldner, der zwei Wochen später Walburga Rothamer von Rotham zur Frau nimmt.

Es kommen insgesamt elf Kinder in Bärnzell zur Welt:

- Martin (*1822)

- Jakob (*1823)

- Magdalena (*1824)

- Anna Maria (*1826)

- Walburga (1828-1901) heiratet 1855 den Bauern Johann Baptist Heisinger von Hoerabach

- Joseph (*1830)

- Franz Xaver (*1831 +)

- Johann Evangelist (1831-1832)

- Johann Georg (*1833)

- Franz Xaver (1835-1836)

- Theresia (*1840)

Am 31.08.1841 verkaufen Georg und Walburga Söldner ihren ganzen Besitz in Bärnzell um 43.000 Gulden dem Steinacher Schloss- und Gutsbesitzer Eduard Freiherr von Berchem und erwerben hierfür einen Hof in Schambach.

Damit endet die jahrhundertelange Geschichte der Familie Söldner in Bärnzell.

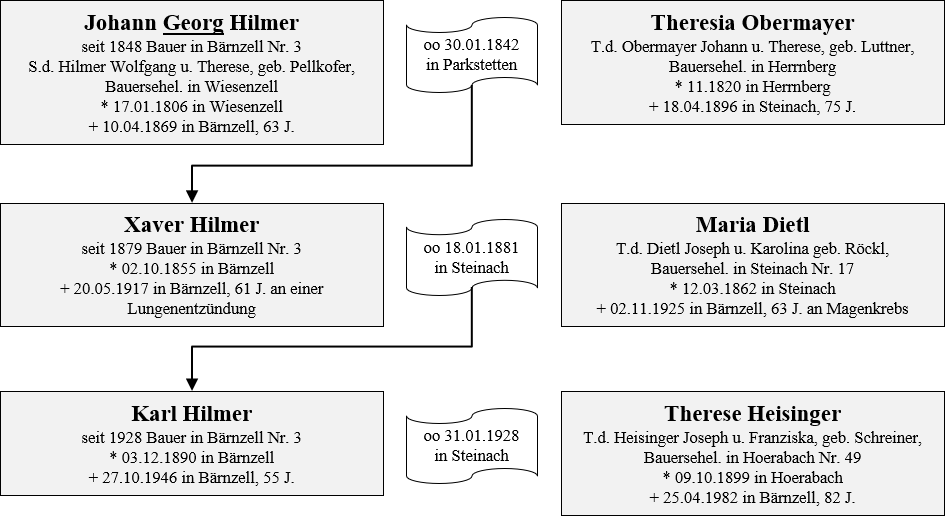

Am 17.02.1848 verkauft der Gutsbesitzer die Hofstelle, zusammen mit 46 Tagwerk Grund an Hilmer Johann Georg und Therese, geb. Obermayer. Den gesamten umfangreichen Waldbesitz (das sog. Söldnerholz) behält der Baron jedoch für das Gut Steinach zurück. Der spätere Gutsbesitzer August von Schmieder wird ihn zusammen mit weiterem Waldgrundstücken an den Wittelsbacher Ausgleichsfond verkaufen.

Georg Hilmer stammt von dem Bauernhof aus Wiesenzell und seine Ehefrau Theresia Obermayer von dem Hof auf dem Herrnberg bei Ascha. Beide hatten 1842 geheiratet und von da ab den Hof in Bärnzell bewirtschaftet. 1848 können sie ihn von dem Gutsherrn kaufen.

Zwölf Kinder gehen aus der Verbindung hervor, die alle in Bärnzell geboren sind:

- Theresia (*1843 +)

- Theresia (*1844)

- Joseph (1846-1919) heiratet 1879 die Wirtstochter Kreszenz Loichinger von Wolferszell und übernimmt das Wirtshaus der Schwiegereltern

- Helena (1847-1915) heiratet 1878 den Hafner Jakob Echinger von Steinach Nr. 65

- Anna Maria (*1849)

- Karolina (1851-1935) heiratet 1881 den Söldner Franz Xaver Bachl von Steinach Nr. 8

- Maria (*1853)

- Xaver (1855-1917), Hoferbe

- Anna Maria (*+1857)

- Anna Maria (1861-1861)

- Anna Maria (*1862)

- Johann Baptist (*1865) heiratet 1892 die Baderstochter Helena Hagenauer von Steinach und erwirbt mit ihr das sog. Schneidergütl Hs.Nr. 8 in Wolferszell

Sohn Xaver übernimmt 1879 den Hof in Bärnzell und heiratet die Steinacher Bauerstochter Maria Dietl.

Das Ehepaar hat zehn Kinder:

- Joseph (1881-1957) heiratet 1919 in den Hof der Witwe Magdalena Sieber von Steinach Nr. 14 ein.

- Franz Xaver (*+1882)

- Maria (1884-1952) heiratet den Nachbarn Franz Xaver Retzer von Bärnzell

- Theresia (*1885)

- Franz Xaver (*1886)

- Johann Baptist (*1889)

- Karl (*1890), Hoferbe

- Theodor (*1892)

- Katharina (1897-1972) heiratet 1928 den Steinacher Schmied Xaver Hierl

- Ludwig (1898-1936), blieb ledig auf dem Hof

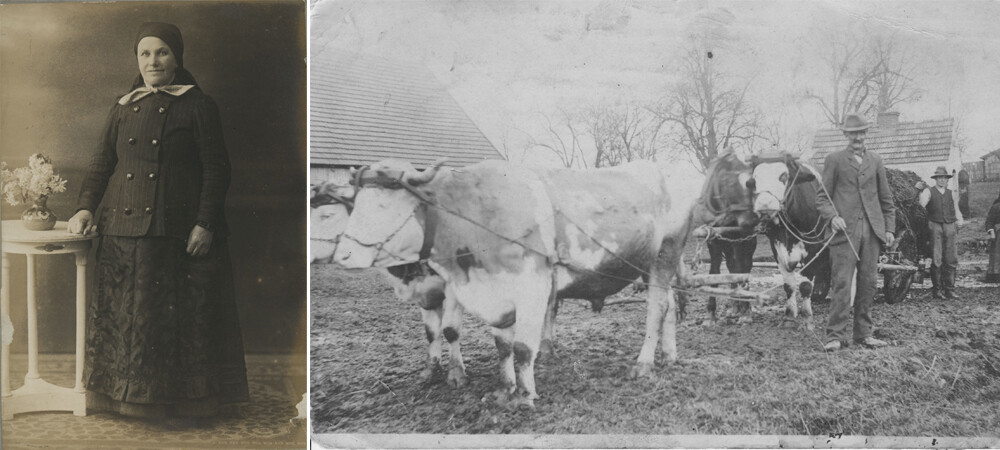

Maria Hilmer und Xaver Hilmer mit seinem Ochsen- und Pferdegespann

(Bilder: Familie Hilmer, Bärnzell)

1928 übernimmt Sohn Karl Hilmer den Hof, der die Bauerstochter Therese Heisinger von Hoerabach heiratet.

Therese und Karl Hilmer

(Bild: Familie Edenhofer, Steinach)

v.l. Karl Hilmer, Therese Hilmer (geb. Heisinger), Maria Retzer (geb. Hilmer), Katharina Hierl (geb. Hilmer), ?,?, Ludwig Hilmer

vorne liegend Xaver Hierl, Schmied in Steinach

aufgenommen ca. 1930

(Bild: Familie Edenhofer, Steinach)

Der Hilmer-Hof aufgenommen 1980

(Bild: Familie Hilmer, Bärnzell)

1 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B157, fol. 19, Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach mit Abschriften der Kaufbriefe u.a. Urkunden der Kirche undatiert

2 BayHStA, Karmelitenkloster Straubing, Urkunden 218

3 BZA Regensburg, KL 5 Nr. 111, Salbuch des Chorherrenstifts St. Tiburtius zu Pfaffmünster 1573, fol 6

4 BZA Regensburg, KL 5 Nr. 110, Salbuch des Chorherrenstifts St. Tiburtius zu Pfaffmünster 1578, fol 17

5 BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Scharwerksregister 1586, S. 282

6 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1224, Steuerbuch LG Mitterfels 1612, fol 1‘

7 StA Landshut, Regierung Straubing A3983, Michael Hien, Bauer zu Rotham, gegen das Kastenamt Straubing bzw. Georg Brindl, Bauern ebenda, wegen Blumbesuchs für einen ganzen Hof, in der Akte Übergabebrief des Khropf-Hof in Rotham vom 29.03.1636

8 BayHStA, Karmelitenkloster Straubing, Urkunden 402

9 BayHStA München, Briefprotokolle Straubing 640 Ib, fol 69‘ Kauf 30.03.1674

10 BayHStA, Karmelitenkloster Straubing, Urkunden 431

Die Aichmühl

frühere Schreibweisen: Aimühl, Aymühl und Aumühl

von Claudia Heigl

Entlang der Kinsach, finden wir in unserem Gemeindebereich die Mühle in Wolferszell und die Bruckmühle. Dazwischen liegt die Aichmühl, die jedoch interessanterweise zur Gemeinde Mitterfels gehört und dort an deren äußersten Gemeindegrenze liegt. Seelsorgerisch gehört die Einöde zur Pfarrei Steinach.

Die Mahlmühle wurde Mitte des 20. Jahrhunderts eingestellt, das dazugehörige Sägewerk ist heute noch in Betrieb.

Bis zum 30jährigen Krieg bewirtschaftete der Aichmüller auch den höher gelegenen Hof auf dem Pürstenberg. Mühle und Hof scheinen zusammengehört zu haben.

Im Vordergrund die Aichmühl, dahinter auf dem Berg der Hof auf dem Pürstenberg

aufgenommen im November 2020

Bild: Claudia Heigl

Am 30. September 1465 verkauft Martin Sattelbogener zu Lichteneck die Aichmühl mit Vogtei, Scharwerk und aller Gerechtigkeit an das Kloster Oberalteich[1]. Die Sattelbogener waren Ministeriale der Grafen von Bogen und dies lässt daher auch den Schluss zu, dass sowohl der Pürstenberger Hof, wie auch die Mühle in das Herrschaftsgebiet der Grafen von Bogen gehörten. In den Salbüchern des Augsburger Domkapitel werden beide Besitzungen nicht aufgeführt.

Den Hof auf dem Pürstenberg finden wir 1478 im Besitzer einer Straubinger Patrizerfamilie, während die Aichmühl bis zur Säkularisation im Eigentum des Oberalteicher Klosters bleibt.

Die Mühle gehörte früher zur Pfarrei Pfaffmünster

Wie der Pürstenberger Hof, gehörte die Aichmühl zur Pfarrei Pfaffmünster und wurde erst 1862 in die Pfarrei Steinach umgepfarrt, zu der sie auch heute noch gehört.

Die Aichmüller mussten also ihre Kinder in Münster taufen lassen, dort heiraten und wurden auch auf dem Münsterer Friedhof beerdigt. Dabei mussten sie, um in die Pfarrkirche Münster zu gelangen, das viel näher gelegene Dorf Steinach durchqueren. Wobei aber einige frühe Tauf- wie Sterbeeinträge, aufgrund der Nähe, auch in der Pfarrei Steinach zu finden sind.

Der Verlauf der Gemeindegrenze zwischen Steinach und Mitterfels an der Aichmühl um 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas, Uraufnahme

Die Müller auf der Aichmühl und die Bauern auf dem Pürstenberg

1488 fungiert ein Hans Aichmüller zu der Aichmühl als Schöffe bei einem Prozess zwischen den beiden Steinacher Jörg Fleischmann und Peter Pekh[2].

In den Sal- und Steuerbücher finden wir auf der Aichmühl und auf dem Pürstenberg immer die gleiche Familie:

1538 zahlt ein Andreas Mülner (auch Andreas Engl) auf sein „Erb(recht) aufm Pirschenperg“ und für die „Gerechtigkeit auf der Mühl“ Steuer[3].

1545 dient Andre Aichmüller von der Mühl mit 6 Schilling Reg. Pfennige und zwei Stifthennen und von dem Hof auf dem Berg 6 Schilling 8 Reg. Pfennige[4].

Dieser Andreas wird abwechselnd als Müller, Engl und Aichmüller genannt. Hier dürfte es sich um die identische Person handeln.

1558 zahlt Jorg Aumüllner vom Hof und für die Mühle Steuer[5].

1586 hat ihn Andreas Rosenhamer als Lehen empfangen[6]. Ein Kaspar Rosenhamer ist um diese Zeit auch auf der Bruckmühle zu finden.

1593 dient ein Veit Rosenhamer von der Mühle 6 Schilling Reg. Pfg. und Stiftgelt 4 Reg. Pfg.[7] an das Kloster Oberalteich.

1612 bewirtschaftet der Müller Erasm Aufleger neben der Aichmühle auch den Pürstenberger Hof, auf dem er Erbrecht hat und dafür an die Bruderschaft Straubing zinst[8]. Der Pürstenberger Hof wird mit einem Wert von 53 Pfund Reg. Pfg. angesetzt und die Mühle mit einem Wert von 88 Pfund Reg. Pfg.

Der Müller besitzt zwei Rösser, vier Kühe und 4 Jungrinder.

Es finden sich keine Hinweise ob die Aichmühle, wie auch die benachbarte Mühle in Wolferszell und die Bruckmühle, 1633 bzw. 1641 von den schwedischen Soldaten im Laufe des 30jährigen Krieges geplündert bzw. zerstört wurde. Dies ist jedoch sehr wahrscheinlich.

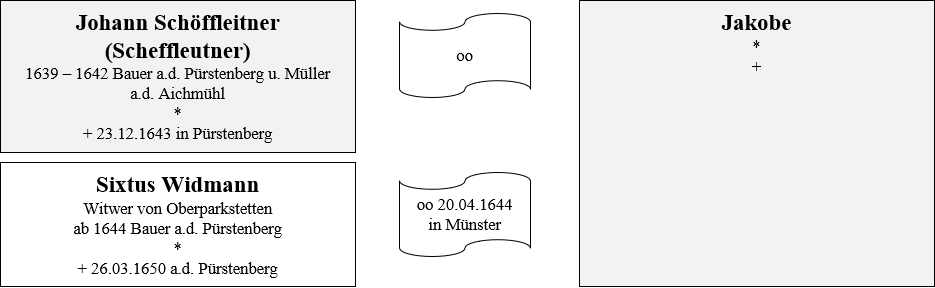

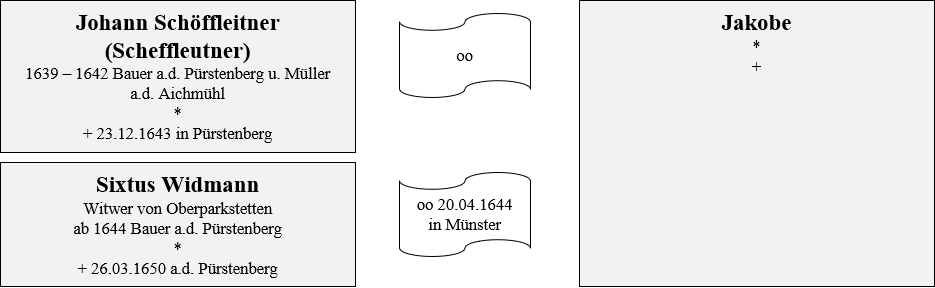

Ab ca. 1639 bis 1642 finden wir die Eheleute Johann und Jakobe Schöffleitner (Scheffleutner) als Müllerseheleute auf der Aichmühle, sowie als Bauerseheleute auf dem Pürstenberg.

In den Steinacher Taufbüchern sind zwei Kinder verzeichnet (Johann *+ 1639 und Eva *+1642), die jedoch nach ein paar Wochen sterben.

Lediglich von einem Sohn namens Georg Schöffleitner findet sich am 04.07.1670 in Kirchroth ein Heiratseintrag, als der Barbara Landsdorfer von Thurasdorf b. Wiesenfelden heiratet. 1671 stiftet er die Wolferszell Mühle, d.h. er pachtet sie auf Zeit. Aber bereits ein Jahr später zieht er weiter und lässt sich als Wirt in Höhenberg b. Perasdorf nieder.

Am 23.12.1643 stirbt Johann Schöffleitner. Bei seinem Sterbeeintrag steht nur noch „von Pürstenberg“. Evtl. ist die Mühle zu diesem Zeitpunkt schon wieder zerstört.

Die Witwe Jakobe Schöffleitner heiratet vier Monate später im April 1644 den Witwer Sixtus Widmann von Oberparkstetten, der jedoch nur noch als Bauer auf dem Pürstenberg wirtschaftet.

Die Mühle wird von nun an separat bewirtschaftet.

.

Die Aichmühl 1958

links vom Mühlgraben das Sägewerk, rechts die Mahlmühle mit dem Wasserrad und dem Wohnhaus

Bild: Familie Breu

Die Müller auf der Aichmühl

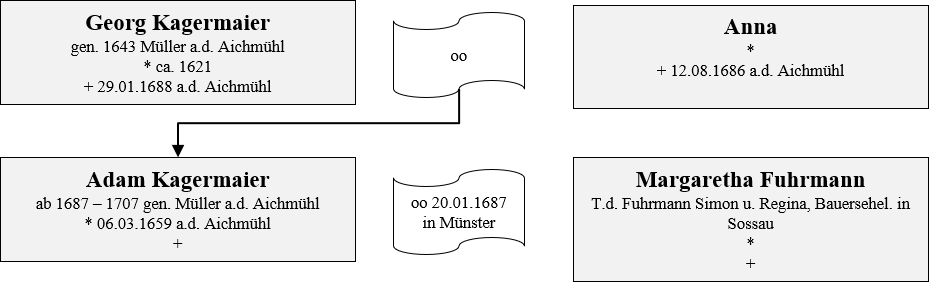

Im Mai 1643 wird Georg Kagermaier bereits auf der Aichmühl genannt[9]. Von ihm und seiner Ehefrau Anna sind fünf Kinder bekannt:

- Wolfgang (*02.04.1644)

- Barbara (*1645) heiratet 1671 den Steinacher Bäcker Ägid Riederer.

- Adam (1650-1685) heiratet 1676 die Söldnerstochter Apolonia Reicherstorfer von Münster. Er wohnt zunächst mit seiner Familie auf der Aichmühl, wo auch drei Kinder zur Welt kommen und wird dann Müller in Socka bei Falkenfels. Seine Witwe heiratet nach seinem Tod 1687 den Schuhmacher Sebastian Ring von Falkenfels.

- Maria heiratet 1674 in Münster den Tagelöhner Johann Schreyer von Furth

- Adam (*1659) übernimmt die Aichmühl

Sohn Adam Kagermaier übernimmt die Mühle und nimmt 1687 die Bauerstochter Margaretha Fuhrmann von Sossau zur Ehefrau. Aus der Ehe gehen sieben Kinder hervor von denen nur bei zwei der weitere Lebensweg bekannt ist:

- Maria (*1689) heiratet 1720 Mathias Rorck

- Ursula heiratet 1731 in Kirchroth den Bauern und Witwer Johann Pösl von Unterniedersteinach Nr. 5

1720 ist Adam Kagermaier bereits verstorben und 1728 ist ein Paul Zankl Müller auf der Aichmühl[10].

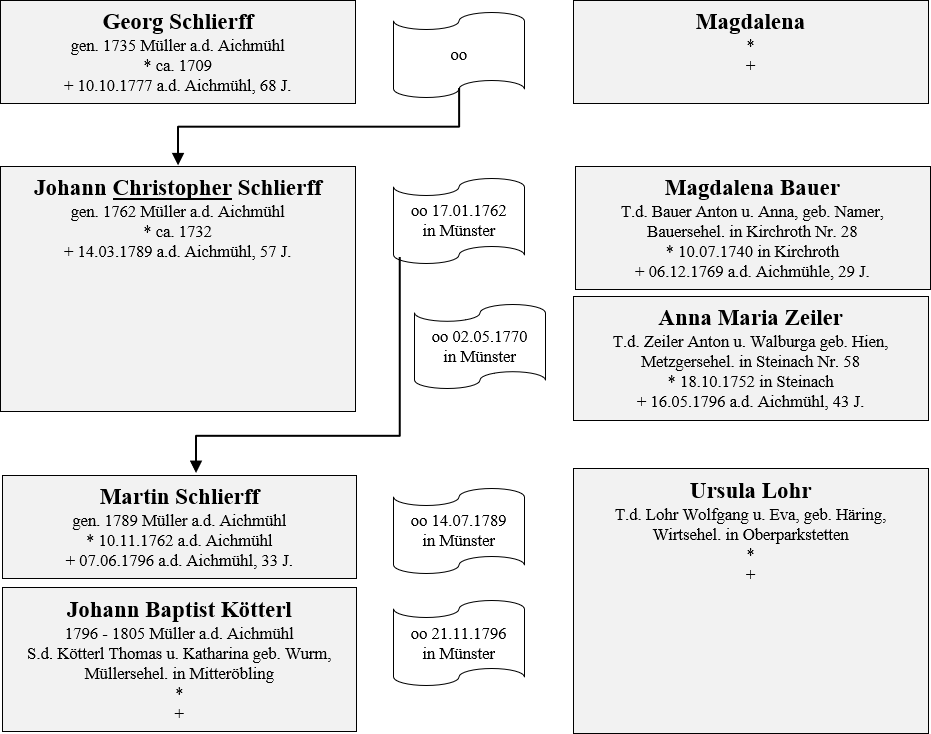

1735 ist ein Johann Georg Schlierff auf der Mühle als Müller anzutreffen. Von ihm und seiner Ehefrau Magdalena sind neun Kinder bekannt:

- Johann Christopher (1732-1789) übernimmt die Mühle

- Magdalena (*1735) heiratet 1762 den Steinacher Jäger Joseph Pentinger

- Theresia (*1737)

- Johann Georg (*1738)

- Franz (*1741)

- Anna Maria (1743-1781) heiratet 1775 den Steinacher Schuster Johann Nepomuk Fuchs

- Josef (*1744)

- Johann Georg (*1747)

- Katharina (*1749)

Die Mühle übernimmt der älteste Sohn Christopher Schlierff, der die Bauerstochter Magdalena Bauer von Kirchroth heiratet. Als die junge zweifache Mutter im Alter von 29 Jahren stirbt, holt sich der Witwer die Steinacher Metzgerstochter Anna Maria Zeiler als zweite Ehefrau auf die Mühle.

Sohn Martin Schlierff aus erster Ehe übernimmt ca. 1789 die Mühle und vermählt sich mit der Wirtstochter Ursula Lohr von Oberparkstetten. Als der Müller mit 33 Jahren stirbt, heiratet die Witwe 1796 den Müllerssohn Johann Baptist Kötterl von Mitteröbling.

In Kötterl’s Zeit fällt 1803 die Säkularisation des Klosters Oberalteich, bei der der Müller die Grundherrschaft des Klosters ablöst. Ab diesem Zeitpunkt ist die Aichmühle „Ludeigen“ und nicht mehr von einem Grundherrn abhängig.

Der Müller lebt nicht in guter Nachbarschaft mit dem Pürstenberger Bauern Mathias Wolf. Es scheint zu Gewalttätigkeiten gegenüber dem Bauern gekommen zu sein, die vor Gericht untersucht werden[11].

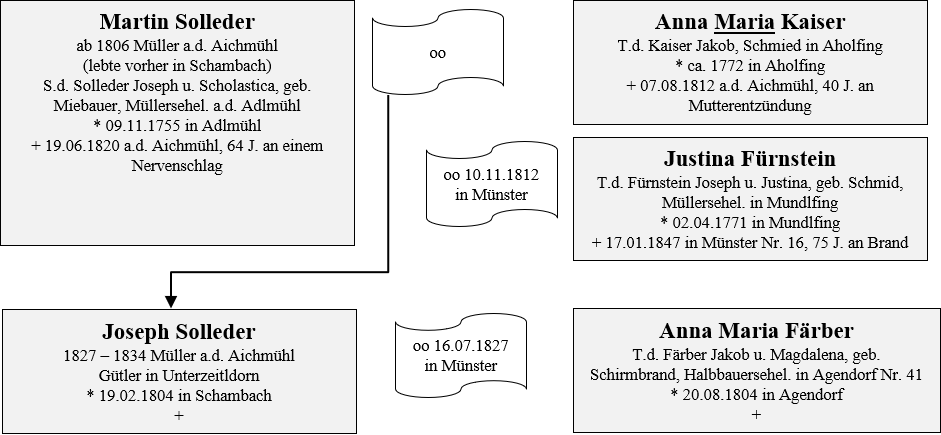

Wie die Untersuchung ausgeht ist nicht bekannt, die Müllersfamilie Kötterl zieht jedoch dann weg und es folgen 1807 Martin und Anna Maria Solleder von Schambach[12].

Von dem Ehepaar sind drei Kinder bekannt:

- Anna Maria (*1801 in Schambach) heiratet 1819 Sebastian Bachmaier von Steinach Hs.Nr. 18 und 1822 Johann Hahn.

- Joseph (*1804 in Schambach) folgt dem Vater nach

- Theresia (*1805 in Ittling) heiratet 1838 den Kramer Martin Färber von Münster (den Bruder ihrer Schwägerin Anna Maria Färber)

1812 stirbt die 40jährige Müllerin an Mutterentzündung und der Witwer vermählt sich drei Monate später mit der Müllerstochter Justina Fürnstein von Mundlfing.

1827 heiratet Sohn Joseph Solleder die Bauerstochter Anna Maria Färber von Agendorf die bereits zwei voreheliche Kinder von ihm zur Welt gebracht hat. Weitere fünf Kinder werden auf der Aichmühl geboren, von denen vier bald versterben.

1834 verkaufen die Müllerseheleute die Mühle an den Wolferszeller Bauern Michael Hartberger und ziehen nach Unterzeitldorn Hs.Nr. 7, später Nr. 9. Hier kommen nochmals acht Kinder des Ehepaares Solleder zur Welt. 1848 errichten beide eine Neuansiedlung in Friedenhain[13].

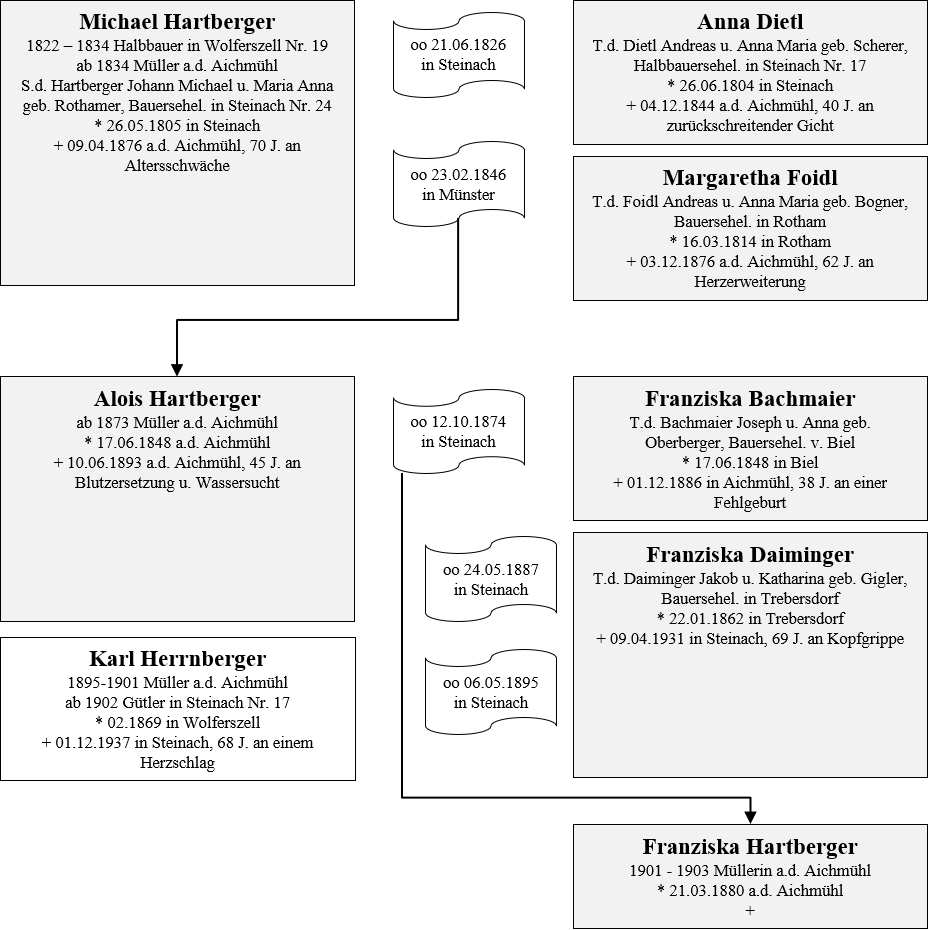

Michael Hartberger ist der Sohn des Steinacher Bauern Johann Michael Hartberger (1763-1810) und der Bauerstochter Maria Anna geb. Rothamer. Nachdem der Vater starb, als der kleine Junge fünf Jahre alt war, heiratete seine Mutter den Bauern Johann Michael Dietl von Wolferszell Nr. 19. 1822 übernimmt Michael den Hof des Stiefvaters in Wolferszell, den er 1834 verkauft und dafür die Aichmühl erwirbt.

Er ist mit der Bauerstochter Anna Dietl von Steinach Nr. 17 verheiratet. Mit ihr hat er zwölf Kinder, von denen sechs in Wolferszell und sechs auf der Aichmühl geboren werden.

Sechs der Kinder erreichen das Erwachsenenalter:

- Anna (*1827)

- Franziska (*1832)

- Johann Baptist (*1833)

- Michael (1834-1893) bleibt ledig und stirbt im Alter von 59 Jahren an einem Lungenleiden

- Karolina (1836-1876) bleibt ebenfalls ledig und stirbt mit 39 Jahren an einem Herzschlag

- Theresia (*1839)

Im Alter von 40 Jahren stirbt Anna Hartberger an „zurückschreitender Gicht“.

Der Witwer heiratet ein Jahr später die Rothamer Bauerstochter Margaretha Foidl, die ihm nochmals sieben Kinder schenkt:

- Johann Baptist (*1847)

- Alois (1848-1893), Nachfolger

- Josef (*1850)

- Katharina (*1851) heiratet 1879 den Wagner Joseph Köppl von Steinach Nr. 44

- Die Zwillinge Georg und Maria (*12.11.1852) sterben kurz hintereinander nach der Geburt

- Johann Georg (*1854)

Michael Hartberger ist auch 1840 der Erbauer der Kapelle bei der Aichmühl.

1984 wurde die Kapelle aufwendig renoviert und am 30. September 1984 durch BGR Ludwig Dotzler eingesegnet. Dabei wurde fast alles erneuert, ohne dass die Grundform verändert wurde.

Von der alten Ausstattung ist das Armenseelenbild im Antependium erhalten geblieben.

Die Aichmühler Kapelle aufgenommen im Februar 2022

Bild: Claudia Heigl

Mühle und Sägewerk

Wann genau neben den Mahlgängen auch eine Schneidsäge in der Mühle installiert worden ist, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Im Grundsteuerkataster von 1842 wird das Mühlanwesen wie folgt beschrieben: Wohnbau, Mahlmühle mit radizierter Mahlmühlgerechtigkeit unter einem Dache, Schneidsäge, Stall und Stadl unter einem Dache, Hofraum mit Pumpbrunnen[14]. Wahrscheinlich dürfte die Säge jedoch schon viel länger vorhanden gewesen sein. Auf der Uraufnahme von ca. 1827 ist sie ebenfalls schon eingezeichnet.

In der näheren Umgebung finden wir nur noch in Gschwendt eine Schneidsäge, alles andere waren reine Mahlmühlen.

Das Wasserrad im ehemaligen Mühlgraben wurde durch Turbinen ersetzt, die Strom erzeugen und auch das Sägewerk antreiben.

Das Sägewerk

Hinter dem Sägewerk laufen die Kinsach (links) und der Mühlgraben (rechts) wieder zusammen.

Der Wasserzulauf des Mühlgrabens durch die Kinsach kann mittels eines Wehr oberhalb der Mühle reguliert werden.

links das Bachbett der Kinsach, rechts der künstliche Mühlgraben

Bilder: Claudia Heigl, Februar 2022

Sohn Alois Hartberger übernimmt 1873 die Mühle von den Eltern. Ein Jahr später heiratet er Franziska Bachmaier von Biel, die acht Kinder zur Welt bringt, von denen die ersten beiden bereits im Säuglingsalter versterben:

- Kreszenz (*1878)

- Franziska (*1880), erwirbt 1901 die Mühle von der Stiefmutter und verkauft sie 1903 wieder.

- Theresia (*1881)

- Franz Xaver (1882-1885) ertrinkt mit zwei Jahren im Mühlbach

- Joseph, Zwilling (1884-1890) stirbt mit fünf Jahren an einer Lungenentzündung

- Franz Xaver, Zwilling (*1884) heiratet 1909 in Zwiesel Waltraud Kuchler von Langdorf

1886 stirbt Franziska Hartberger nach einer Fehlgeburt im Alter von 38 Jahren. Fünf Monate später holt der Müller Franziska Daiminger von Trebersdorf für seine kleinen Kinder eine neue Mutter ins Haus.

Die junge Frau bringt nochmals fünf Kinder zur Welt, von denen nur die jüngsten beiden Söhne überleben:

- Joseph (1891-1969) heiratet 1919 Franziska Sieber von Steinach und lässt sich in Steinach Nr. 18 nieder.

- Alois (1892-1969) heiratet 1921 die Schweizerstochter Maria Stadler von Steinach und wird Bahnschlosser in Simbach/Inn.

Alois Hartberger stirbt 1893 im Alter von 45 Jahren und hinterlässt seiner Witwe, die auch die Mühle erbt, die zwei eigenen kleinen Kindern und die vier unmündigen Stiefkinder.

Zwei Jahre später heiratet die Witwe Franziska Hartberger den Schmiedsohn Karl Herrnberger von Wolferszell. Das Paar bleibt noch bis 1902 auf der Aichmühl, dann verkauft Franziska Herrnberger die Mühle am 18.09.1901 an ihre 21jährige Stieftochter Franziska Hartberger. Karl und Franziska Herrnberger erwerben in Steinach das Haus des ehemaligen Dietl-Hofes Hs.Nr. 17 und ziehen dorthin.

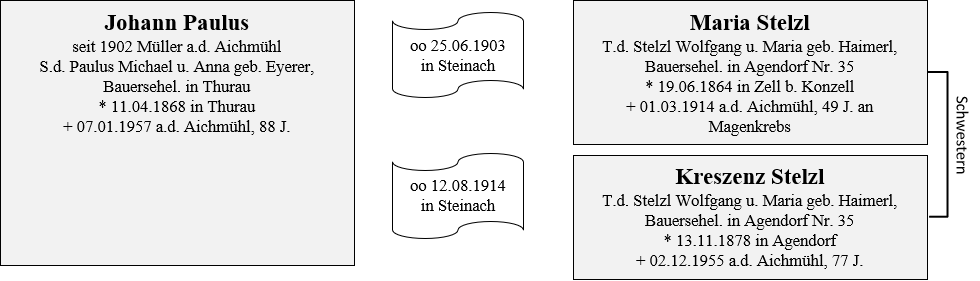

Franziska Hartberger veräußert die Mühle schließlich am 07.01.1903 an Johann Paulus von Thurau, der die 39jährige Maria Stelzl von Agendorf heiratet. Als seine Ehefrau nach 10jähriger Ehe stirbt, heiratet der Witwer ihre 14 Jahre jüngere Schwester Kreszenz Stelzl. Aus dieser Ehe gehen fünf Kinder hervor.

Die jüngste Tochter Kreszenz übernimmt 1953 die Mühle, die mit ihrem Ehemann Emmeram Breu das Anwesen weiterbewirtschaftet.

In diesem Jahr wird auch der Betrieb der Mahlmühle aufgegeben.

1960 wird zur Stromerzeugung und zum Betreiben des Sägewerkes eine Turbine eingebaut und damit das alte Mühlrad abgelöst.

1972 wird ein neuer Stall mit angebauter Scheune außerhalb des Grenzbaches errichtet.

1979 wird das Wohnhaus neu gebaut und ein Jahr später das alte Haus mit der Mühle abgerissen, um einen Lagerplatz und eine größere Zufahrt für das Sägewerk zu schaffen.

1984 übernimmt Sohn Emmeram Breu jun. den Hof, der eine neue Maschinenhalle errichtet und das Sägewerk in mehreren Schritten umbaut und vergrößert.

Die Aichmühl

Bild: Familie Breu

[1] BayHStA München, Kloster Oberalteich Salbuch 1616-1658

[2] Lachner Max, 800 Jahre Geschichte um Mitterfels, 2. Auflage, 1988, S.56

[3] BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Steuer und Anlagregister Landgericht Mitterfels 1538, S. 52

[4] BayHStA, KL Oberalteich 32, Salbuch Kloster Oberalteich 1545, fol 1r

[5] StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1181/3, Untertanen im Landgericht und Kasten Mitterfels 1558

[6] BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Scharwerksregister aller dem Gericht und Kastenprobstamt Mitterfels unerworfenene Höfe, Lehen, Sölden und Kleiner Häusl 1586, S. 282

[7] BayHStA München, Kloster Oberalteich

[8] StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1224, Steuerbuch Landgericht Mitterfels 1612, fol. 1

[9] BayHStA, Kloster Oberalteich Urkunden 1502, Kaufurkunde über den Hof auf dem Kienberg vom 05.05.1643. Ein Georg Khagermayer zu der Aichmühl wird hier als Zeugen genannt.

[10] KB Pfarrmünster, Bd.2, S.283, FN 37, Trauzeuge bei Mathias Strohmayer, Bauer in Pürstenberg

[11] StALa, Landgericht ä.O. Mitterfels 2908, 1803-1806 Untersuchung gegen Johann Ketterl, Müller auf der Aichmühl, wegen Mißhandlung des Mathias Wolf, Halbbauers am Pürstenberg

[12] Chronik der Aichmühle, Familie Breu, Aichmühl

[13] Landstorfer Cornelia, Häuserchronik von Unterzeitldorn

[14] StA Landshut, Grundsteuerkataster Sig. 1/29 I -2, Urkataster Gemarkung Mitterfels Band 2 1842, Hs.Nr. 78

Der Hof auf dem Pürstenberg

(alte Schreibweisen auch: Bürstenberg oder Pirschenberg)

von Claudia Heigl

Der Hof auf dem Pürstenberg

aufgenommen im September 1991

Bild: Pfarrarchiv Steinach, aufgenommen von Pfarrer Gerhard Mass

Westlich von Steinach oberhalb der Aichmühl liegt die Einöde Pürstenberg.

1811 wurde der Einödhof dem Steuerdistrikt Mitterfels einverleibt und ist heute noch ein Gemeindeteil vom Markt Mitterfels. Seelsorgerisch gehört die Einöde zur Pfarrei Steinach.

Uraufnahme ca. 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Die frühe Geschichte des Hofes liegt im Dunkeln. Lt. Johannes Mondschein könnte es sich hier um das alte Ruizzinnesperge handeln1.

Interessant ist auch, dass sowohl die Aichmühle, wie auch der Pürstenberger Hof seelsorgerisch bis 1862 zur Pfarrei Pfaffmünster gehört haben. Erst dann wurden sie in die viel näher gelegene Pfarrei Steinach umgepfarrt, wo sie auch heute noch dazugehören.

Das bedeutete für die ansässigen Familien, dass sie zu den Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen in die Pfarrkirche nach Münster mussten und dabei das viel näher gelegen Steinach durchquerten. Eine „Umgehungstraße“ gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Bis 1862 finden wir fast alle Kirchenbucheinträge in den Pfarrbüchern von Pfaffmünster. Gelegentlich fanden Taufen auch in Steinach statt.

Mühle und Hof scheinen zusammengehört zu haben, denn bis zum 30jährigen Krieg bewirtschaften die Müller der Aichmühl auch den Hof auf dem Berg.

Im Vordergrund die Aichmühl, dahinter auf der Anhöhe der Pürstenberger Hof

aufgenommen im November 2020

(Bild: Claudia Heigl)

Im Salbuch des Klosters Oberalteich ist vermerkt, dass 1465 Martin Sattelbogener zu Lichteneck die Aichmühle an das Kloster Oberalteich verkaufte2.

Evtl. gehörte der Hof auf dem Berg auch dem Sattelbogener und wurde an einen anderen Eigentümer verkauft, denn 1478 finden wir eine Straubinger Bürgersfamilie als Eigentümer des Hofes.

Die Sattelbogener waren Ministeriale der Grafen von Bogen, somit ist anzunehmen, dass sowohl Aichmühle, wie auch der Pürstenberg zum Herrschaftsgebiet der Grafen gehörten, wie auch Wolferszell mit Kapflberg, Gschwendt und Bärnzell.

Am 20.02.1478 verkaufen Hans Hartlieb, Bürger zu Regensburg, und Margreth, des Meister Jakob Rosenzweig Witwe, Bürgerin zu Straubing ein Pfund Regensburger Pfennig Ewiggeld aus ihrem Erb und Gut zu Pirstenberg an ihren Schwager und Schwiegersohn Peter Jnkover, Bürger zu Straubing3.

Am 16.04.1478 verkaufen Peter Ynnkofer und seine Ehefrau Otilia, das Ewiggeld am Pürstenberg weiter an Ulrich Salman, Bürger von Straubing4.

Die Müller auf der Aichmühle und die Bauern auf dem Pürstenberg

1488 fungiert ein Hans Aichmüller zu der Aichmühl als Schöffe bei einem Prozess zwischen den beiden Steinachern Jörg Fleischmann und Peter Pekh5.

1538 zahlt ein Andreas Mülner (auch Andreas Engl) auf sein Erb(recht) aufm Pirschenperg und Gerechtigkeit auf der Mühl Steuer6.

1545 dient Andre Aichmüller von der Mühl mit 6 Schilling Reg. Pfennige und zwei Stifthennen und von dem Hof auf dem Berg 6 Schilling 8 Reg. Pfennige7.

Dieser Andreas wird abwechselnd als Müller, Engl und Aichmüller genannt. Hier dürfte es sich um die identische Person handeln.

1558 zahlt Jorg Aumüllner vom Hof und für die Mühle Steuer8.

1586 hat ihn Andreas Rosenhamer als Lehen empfangen9. Ein Kaspar Rosenhamer ist um diese Zeit auch auf der Bruckmühle zu finden.

1593 dient ein Veit Rosenhamer von der Mühle 6 Schilling Reg. Pfg. und Stiftgelt 4 Reg. Pfg.10 an das Kloster Oberalteich.

1612 bewirtschaftet der Müller Erasm Aufleger neben der Aichmühle auch den Pürstenberger Hof, auf dem er Erbrecht hat und dafür an die Bruderschaft Straubing zinst11. Der Pürstenberger Hof wird mit einem Wert von 53 Pfund Reg. Pfg. angesetzt und die Mühle mit einem Wert von 88 Pfund Reg. Pfg. Der Müller besitzt zwei Rösser, vier Kühe und 4 Jungrinder.

Es finden sich keine Hinweise ob die Aichmühle, wie auch die benachbarte Mühle in Wolferszell und die Bruckmühle, 1633 bzw. 1641 von den schwedischen Soldaten im 30jährigen Krieg geplündert bzw. zerstört wurde. Dies ist jedoch sehr wahrscheinlich.

Ab ca. 1639 bis 1642 finden wir die Eheleute Johann und Jakobe Schöffleitner (Scheffleutner) als Müllerseheleute auf der Aichmühle, sowie als Bauerseheleute auf dem Pürstenberg.

In den Steinacher Taufbüchern sind zwei Kinder verzeichnet (Johann *+ 1639 und Eva *+1642), die jedoch nach ein paar Wochen sterben.

Lediglich von einem Sohn namens Georg Schöffleitner findet sich am 04.07.1670 in Kirchroth ein Heiratseintrag, als der Barbara Landsdorfer von Thurasdorf b. Wiesenfelden heiratet. 1671 stiftet er die Wolferszell Mühle, d.h. er pachtet sie auf Zeit. Aber bereits ein Jahr später zieht er weiter und lässt sich als Wirt in Höhenberg b. Perasdorf nieder.

Am 23.12.1643 stirbt Johann Schöffleitner. Bei seinem Sterbeeintrag steht nur noch „von Pürstenberg“. Evtl. ist die Mühle zu diesem Zeitpunkt schon wieder zerstört.

Die Witwe Jakobe Schöffleitner heiratet vier Monate später im April 1644 den Witwer Sixtus Widmann von Oberparkstetten, der jedoch nur noch als Bauer auf dem Pürstenberg wirtschaftet.

Die Mühle wird von nun an separat bewirtschaftet.

Die Bauern auf dem Pürstenberg

Als 1664 ein Register für die Abführung der sog. Türkensteuer angelegt wird, ist die Hans Engl’s Weib als Besitzerin des Hofes aufgeführt12.

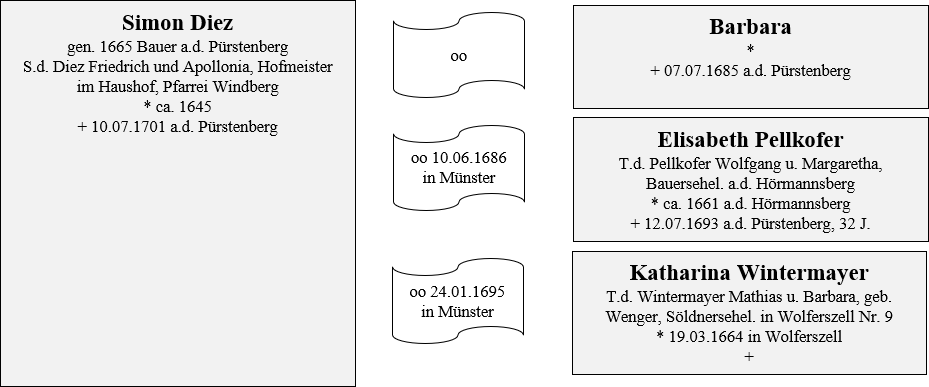

Bereits 1645 sind Simon und Barbara Diez als Bauerseheleute auf dem Hof. Auffallend ist hier, dass der Hof als „Eigen“ bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass der Hof keinen anderen Grundherrn mehr hat. Mit der Vogtei, also der Gerichtsbarkeit, untersteht er jedoch direkt dem Landgericht Mitterfels.

Barbara könnte die o.g. Witwe des Hans Engl gewesen sein, dies lässt sich jeder nicht nachweisen, da weder in Münster noch in Steinach ein Heiratseintrag vorhanden ist.

Simon’s Vater war Hofmeister auf dem Haushof in der Windberger Pfarrei. Er und seine Ehefrau Apollonia sterben beide bei ihrem Sohn auf dem Pürstenberg13.

Simon Diez hat insgesamt 14 Kinder von drei Ehefrauen:

Mit Barbara neun Kinder, von denen zwei im Kindsalter sterben:

- Johann (*1667) heiratet 1692 in Steinach die Bauerstochter Ursula Deblinger von Pellham und lässt sich als Einwohner in Steinach nieder.

- Simon (1669)

- Johann (1671-1694), stirbt ledig mit 23 Jahren

- Georg (*1673)

- Katharina (*1675) heiratet 1711 in Steinach den Weber Christoph Stubenhofer von Wolferszell

- Jakob (*1677)

- Vitus (*1711) heiratet 1711 in Münster Magdalena Hieninger, Einwohnerstochter von Pürstenberg

Mit Elisabeth Pellkofer von Hörmannsberg vier Kinder, von denen zwei klein sterben:

- Anna *1689 heiratet 1713 in Steinach den Tagelöhner Michael Gaissinger von Wolferszell Nr. 15

- Franz (*1693)

Mit Katharina Wintermayer noch eine Tochter: Barbara (*1696)

Doch keines der Kinder scheint den Hof übernommen zu haben.

1727 zieht mit Mathias Strohmayer ein neuer Bauer auf den Hof, der die Bauerstochter Margaretha Altmann von Grün heiratet. Bei seiner Hochzeit wird er als „Witwer von Berglmayer zur Zeit Hofmeister in Pürstenberg“ bezeichnet.

Das Ehepaar bleibt jedoch nicht lange und 1733 erwirbt der Bauer Christoph Bergmaier aus Unterniedersteinach den Hof, der seinen alten Familienbesitz dort veräußert hat.

Nach 13 Jahren verkauft Christoph Bergmaier den Pürstenberger Hof ebenfalls wieder und macht sich als Wirt in Wolferszell sesshaft.

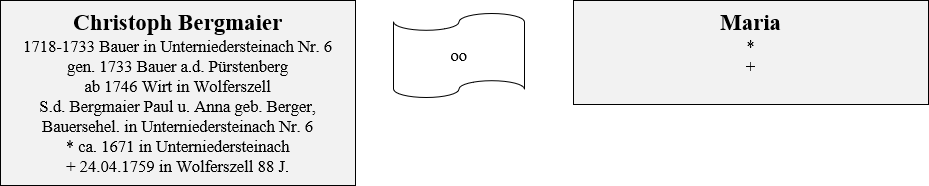

Ihm folgen 1746 Johann Wolf und dessen Ehefrau Walburga geb. Lohringer. Beide hatten bereits sieben Jahre den Hof auf dem Helmberg bewirtschaftet und ziehen nun auf den Pürstenberg.

Drei Kinder des Ehepaares sind bekannt:

- Maria Walburga (*1728) heiratet 1745 den Steinacher Schuster Johann Georg Fuchs

- Martin (*1730) übernimmt den Hof

- Johann (*1732)

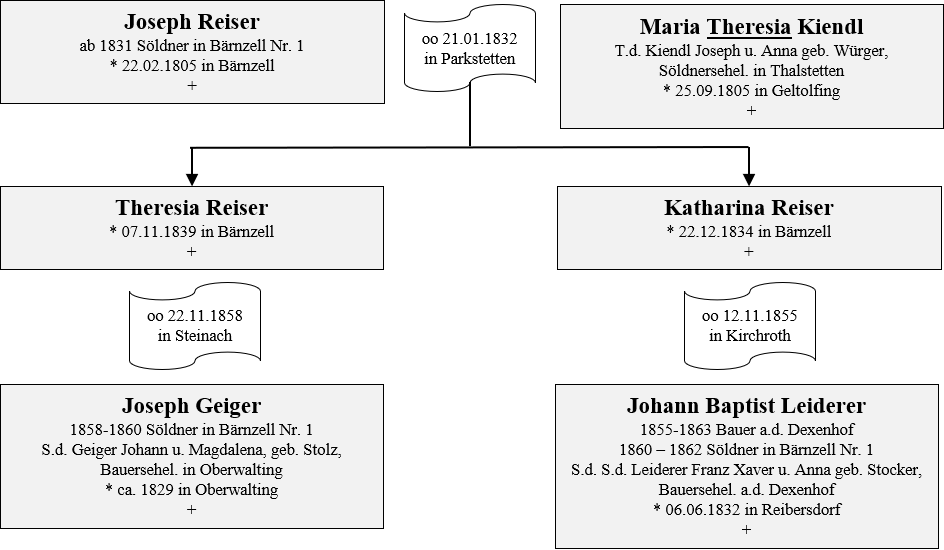

Sohn Martin Wolf übernimmt 1755 den Hof und heiratet die Steinacher Bauerstochter Maria Katharina Stubenhofer von Steinach Hs.Nr. 27

Sieben Kinder kommen in der Ehe zur Welt:

- Anna (*1756) heiratet 1791 den Bauerssohn Georg Gmeinwieser von Pellham, der aber nicht den elterlichen Hof übernimmt.

- Anna Maria (* 1759)

- Martin (*1763) stirbt als Kind

- Katharina (*1766)

- Mathias (*1768) Hoferbe

- Anna Maria (*1771) heiratet 1795 in Steinach den Bauerssohn Simon Geiger von Agendorf. Beide machen sich als Söldnerseheleute in Mengkofen sesshaft.

- Katharina heiratet 1803 den Söldner Andreas Reiser von Bärnzell Nr. 1

Ihm folgt Sohn Mathias Wolf, der sich 1794 mit der Agendorfer Bauerstochter Rosina Theresia Faltl vermählt. Das Ehepaar hat acht Kinder.

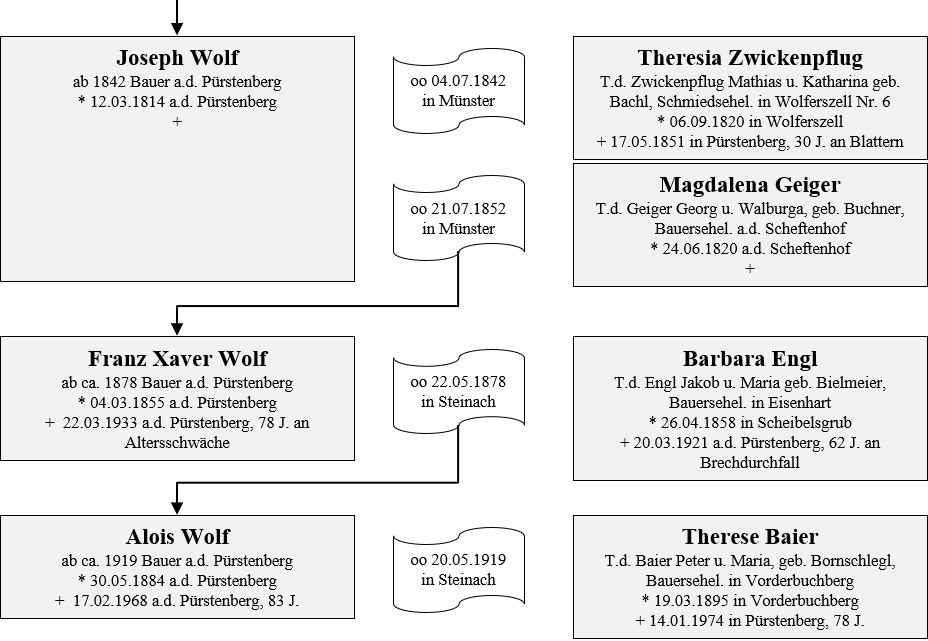

Der jüngste Sohn Josef Wolf übernimmt den Hof der Eltern und nimmt die Schmiedstochter Theresia Zwickenpflug von Wolferszell zur Ehefrau.

Sieben Kinder kommen in der Ehe zur Welt.

- Theresia (*30.06.1843 +11.08.1843) stirbt mit zwei Monaten an Fraisen

- Johann Georg (*18.08.1844 +20.09.1844) stirbt mit einem Monat an Darmgicht

- Anna Maria (*1846) heiratet 1867 den Bauern Johann Schollerer von Dunk

- Josef (*1848)

- Therese (*1849)

- Georg (*1850)

- Walburga (*06.05.1851 + 06.05.1851) stirbt 16 Stunden nach der Geburt an Schwäche

Elf Tage nach der Geburt der jüngsten Tochter stirbt am 17.05.1851 die 30jährige Bäuerin an Blattern. Auch der dazu geholte Dr. Albrecht von Mitterfels kann ihr nicht mehr helfen.

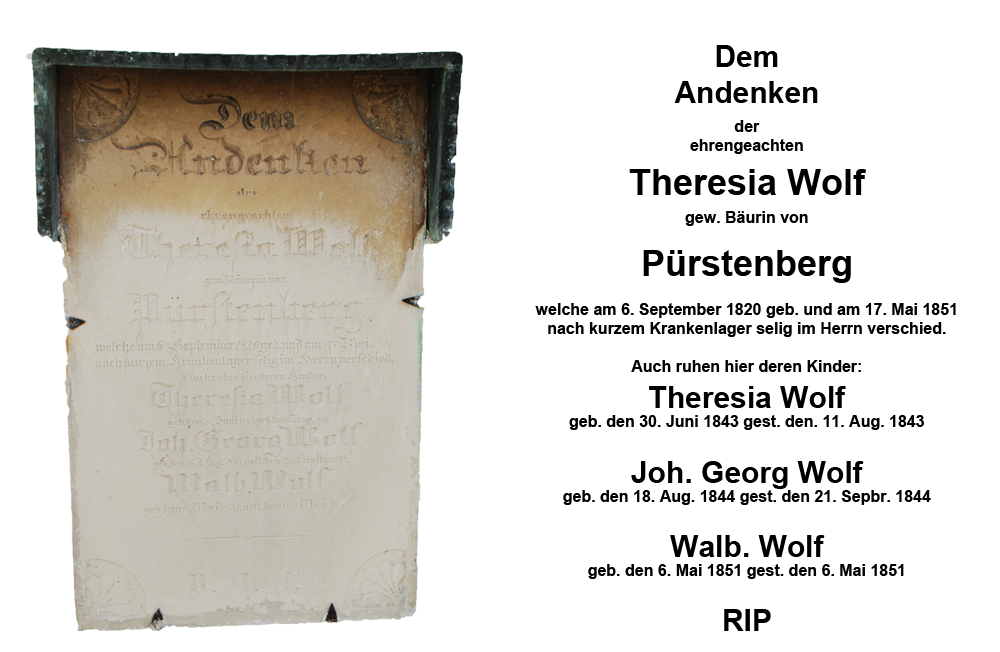

Eine alte Grabtafel der Pürstenberger Bäuerin Therese Wolf von 1851 und drei ihrer Kinder befindet sich heute noch an der Pfarrkirche von Münster.

Zwei Monate später holt sich der Bauer Magdalena Geiger von Scheftenhof als zweite Ehefrau auf den Hof. Sie schenkt ihm nochmals sechs Kinder.

- Alois (*1852)

- Helena (*1853) heiratet 1878 den Söldner Franz Xaver Wenninger von Münster Nr. 5

- Franz Xaver (*1855) Hoferbe

- Johann Baptist (*22.07.1856 + 11.08.1856) stirbt mit 20 Tagen an Fraisen

- Rupert (*1858)

- Johann Evangelist (*1862)

Franz Xaver Wolf folgt als Hofnachfolger nach und heiratet 1878 Barbara Engl von Scheiblsgrub.

Aus der Ehe gehen drei Kinder hervor:

- Alois (*1884) übernimmt den Hof

- Barbara (*1886) heiratet 1919 den Bauern Joseph Scheubeck vom Kindlasberg

- Xaver (*1894) heiratet 1919 die Bauerstochter Rosina Attenberger von Pellham und wird dort Bauer.

Sohn Alois heiratet 1919 die Bauerstochter Therese Baier von Vorderbuchberg.

Durch Heirat der Tochter Maria Wolf mit Michael Nißl von Zachersdorf ändert sich der Name auf dem Anwesen, dass nun in achter Generation von der Familie bewirtschaftet wird.

1 Mondschein, Die Ortsnamen der Straubinger Gegend, II. Bezirksamt Bogen, veröffentlich in Jahresber. d. Hist. Ver. Straubing und Umgebung 6, 1904, S. 62

2 BayHStA München, Kloster Oberalteich Salbuch 1616-1658

3 Solleder Fridolin, Urkundenbuch der Stadt Straubing 1911-1918, Urkunde Nr. 550

4 Solleder Fridolin, Urkundenbuch der Stadt Straubing 1911-1918, Urkunde Nr. 555

5 Lachner Max, 800 Jahre Geschichte um Mitterfels, 2. Auflage, 1988, S.56

6 BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Steuer und Anlagregister Landgericht Mitterfels 1538, S. 52

7 BayHStA, KL Oberalteich 32, Salbuch Kloster Oberalteich 1545, fol 1r

8 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1181/3, Untertanen im Landgericht und Kasten Mitterfels 1558

9 BayHStA, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1124, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Mitterfels, Scharwerksregister aller dem Gericht und Kastenprobstamt Mitterfels unerworfenene Höfe, Lehen, Sölden und Kleiner Häusl 1586, S. 282

10 BayHStA München, Kloster Oberalteich

11 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1224, Steuerbuch Landgericht Mitterfels 1612, fol. 1

12 StA Landshut, Pfleggericht Mitterfels B28, Anlagsregister Türkensteuer Mitterfels 1664

13 BZAR Regensburg, Pfarrmatrikel Pfaffmünster Bd.1, S. 519 Sterbeeintrag am 14.12.1677 von Apollonia Diez, Eheweib des Friedrich Diez, Hofmeister auf dem Haushof Windberg Pfarr, derzeit bei ihrem Sohn auf dem Pürstenberg wohnhaft und Bd. 1, S. 376 Sterbeeintrag am 02.1694 von Friedrich Diez. Dieser wird als Bauer auf dem Pürstenberg bezeichnet, 88 Jahre alt.

Stand: 23.09.2022

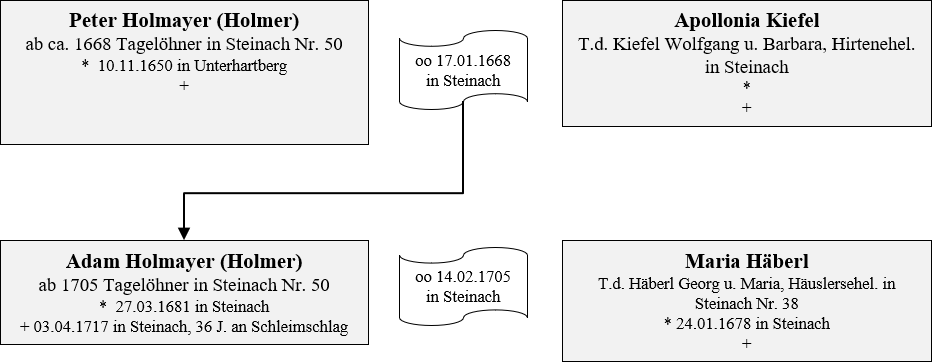

Das ehemalige Schreineranwesen Hs.Nr. 49

(auch Fuchsenhäusl)

1623/1691: Neues Häusl am Tonberg - 1730: Wanninger Häusl - 1808: Schmid Schreiner Hof Hs.Nr. 26 - ab 1838: Hs.Nr. 49

in der Bärnzeller Straße (heute nicht mehr vorhanden)

von Claudia Heigl

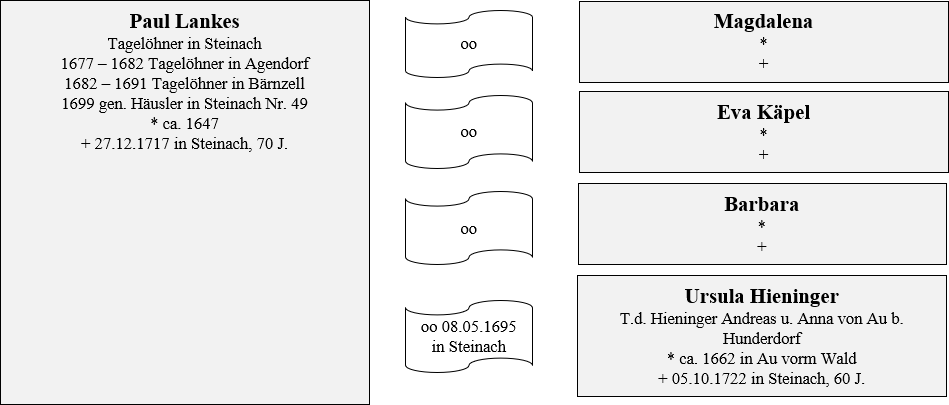

1623 wird dieses Haus als „Neues Häusl am Tonberg“ im Stiftregister verzeichnet, von dem Jakob Scheibenkrug Abgaben zahlt. Das Leibrecht auf dem Haus ist auf Hans Haimerl und dessen Ehefrau Eva und Sohn Adam geschrieben.1

Die Scheibenkrug sind ebenfalls eine alte Hafnersfamilie, die auch in Straubing ansässig waren. In Steinach hatten sie 1583 ihre Werkstatt auf der Steindlsölde (alte Hs.Nr. 38, heute Kirchweg 4)

Das Haus liegt im oberen Dorf hinter den Hafneranwesen an dem Verbindungsweg zwischen der heutigen Hafnerstraße und der Bärnzeller Straße. Während im unteren Dorf vor allem die großen Höfe angesiedelt sind, liegen im oberen Dorf die kleineren Häusleranwesen mit den verschiedenen Gewerben.

Wie die umliegenden Häuser (Hs.Nr. 48 und Hs.Nr. 50) ist auch dieses Anwesen ab dem 30jährigen Krieg verwaist. Im Stiftregister von 1641 wird es nicht erwähnt.

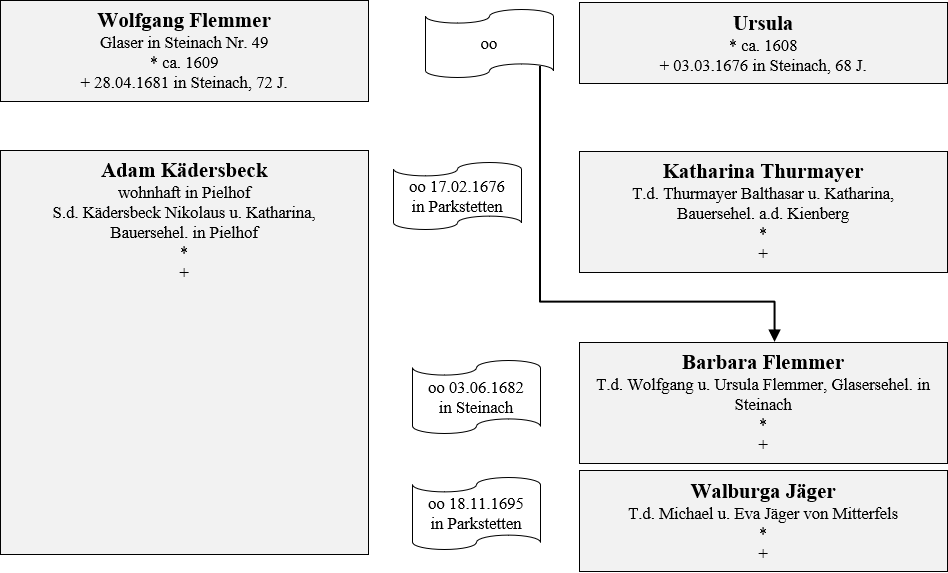

1691 zahlt ein Adam Kederspeck für das „Häusl am Tonberg“ Abgaben.2

Der Witwer Adam Kädersbeck vom Pielhof hatte 1682 Barbara Flemmer geheiratet und dürfte so in den Besitz des Anwesens gekommen sein.

Barbara’s Eltern waren Wolfgang und Ursula Flemmer. Im Sterbeeintrag werden sie als Glaser bzw. Gläserin bezeichnet. Dies ist das einzige Mal, dass diese Berufsbezeichnung in Steinach vorkommt.

1699 ist ein Paul Lankes (weitere Schreibweise des Namens: Langusen, Langgeß, Lankhes) auf dem Haus.

Paul war viermal verheiratet:

Aus der Ehe mit einer Magdalena geht die Tochter Eva (*09.05.1676 in Steinach) hervor.

Ca. 1676 heiratet er Eva Käpel (wahrscheinlich vom Sackhof).

Eva bringt drei Kinder zur Welt, die jedoch alle früh sterben:

- Maria (*07.09.1677 in Agendorf + 16.01.1678 in Agendorf)

- Katharina (*07.10.1682 in Agendorf + 01.01.1694 in Steinach)

- Georg (*24.09.1685 in Bärnzell + 10.01.1694 in Steinach)

Die dritte Ehefrau ist eine Barbara, mit der er zwei Kinder hat.

- Walburga (*06.03.1688 in Bärnzell)

- Eva (*18.01.1691 + 02.10.1693)

Von der vierten Ehe ist in Steinach am 08.05.1695 im Kirchenbuch die Trauung eingetragen. Die Braut ist Ursula Hieninger von Au bei Hunderdorf.

Aus dieser Ehe geht nochmals Tochter Maria (*19.01.1700) hervor, die 1721 den Nachbarn Mathias Bachmaier von Hs.Nr. 48 heiratet.

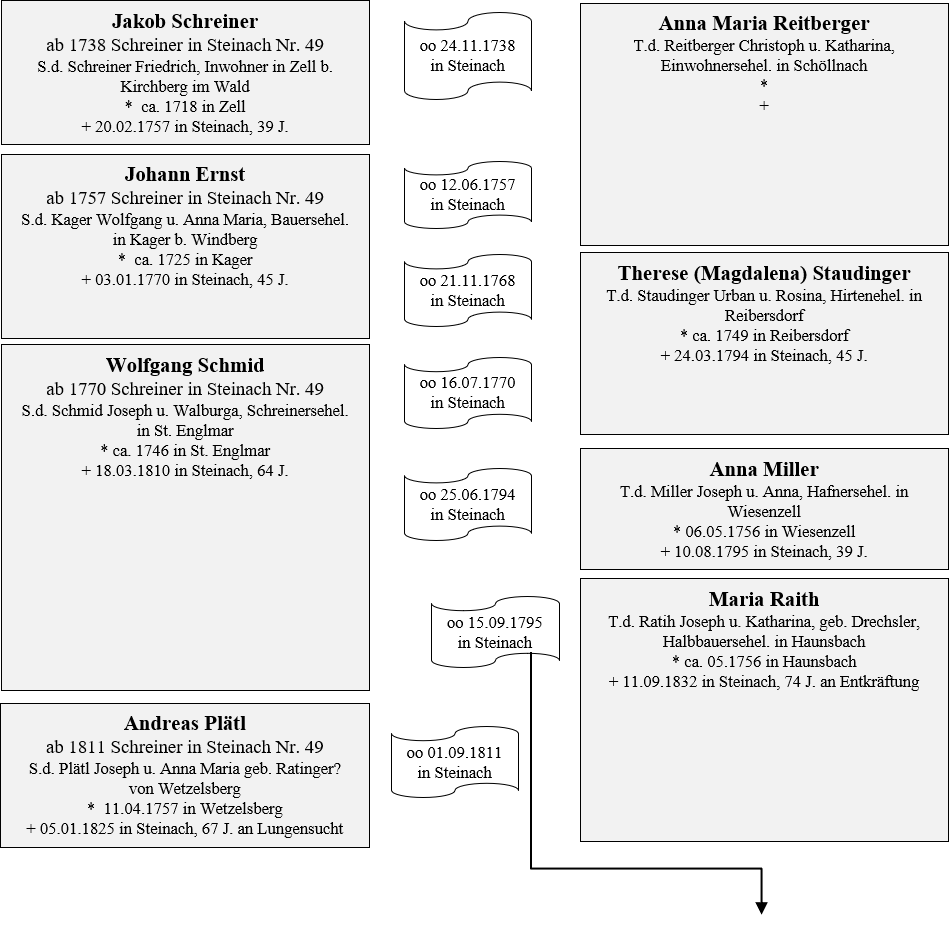

Als nächster Besitzer ist 1738 der Schreiner Jakob Schreiner von Zell bekannt, der zufällig auch diesen Familiennamen trägt.

In Steinach waren alle gängigen Handwerksbetriebe vertreten, zu denen auch das Schreinergewerbe gehörte.

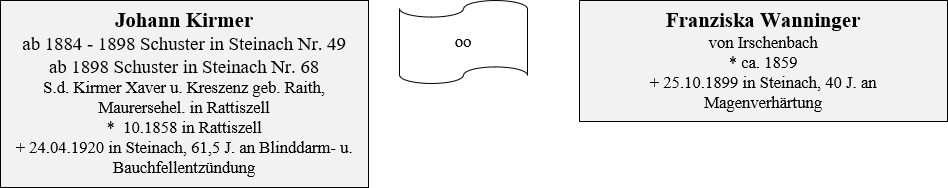

Das ehemalige Schreiner-Anwesen, auch "Fuchsenhäusl" genannt.

Gemalt von Georg Weinspach um 1950

Bild: Familie Dafelmair, München

Der Hofmarksherr verleiht dem Anwesen die Schreinergerechtigkeit. D.h. der Besitzer des Anwesens hatten das (alleinige) Vorrecht das Schreinergewerbe im Dorf auszuüben. Dieses Recht war fest verbunden mit dem Anwesen und ging bei Besitzerwechsel, gleich welcher Art, mit dem Erwerb des Anwesens auf den neuen Hausherrn über, ohne dass es eine neue Verleihung bedurfte.

Witwen oder Töchter konnten, mit Zustimmung der Gutsherrschaft, Schreiner heiraten, denen dann die Niederlassung erlaubt wurde und die das Gewerbe auf dem Anwesen weiterführten. Für Handwerksgesellen war dies oft die einzige Möglichkeit, sich als Meister niederzulassen. Gewerbefreiheit in Bayern gab es erst seit 1868 und ohne Einwilligung des Hofmarksherren durfte sich kein Gewerbetreibender im Ort niederlassen. Meist wurde eine bestimmte Gewerbekonzession (Gerechtigkeit) nur einem Anwesen verliehen. Dieses Monopol diente auch zum Schutz des Handwerkers, der die Einkünfte für die Ernährung seiner Familie benötigte.

Dem Schreiner bzw. Tischler war die Herstellung bestimmter Werkstücke vorbehalten. Dazu gehörten Fenster, Türen, Möbel, Wand- und Deckenverkleidungen. Aber auch Särge wurde von ihm hergestellt.

Neben dem kleinen Gartengrundstück rund um das Haus, gehörte noch ein kleines schmales Wiesengrundstück am Steinachbach zu dem Anwesen. Außerdem durfte der Schreiner seine (meist wenigen) Tiere auf den Gemeindegründen weiden lassen.

Uraufnahme von 1827 und heutige Bebauung.

Das Haus stand etwas oberhalb des heutigen Bogenberger-Hauses und hatte die alte Hs.Nr. 49

Quelle: Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Jakob Schreiner stirbt bereits 1757 mit 39 Jahren und die Witwe Anna Maria Schreiner vermählt sich erneut mit dem Bauerssohn Johann Ernst von Kager bei Windberg. Durch den frühen Tod der jeweiligen Ehepartner wechseln nun die Besitzer durch Einheirat häufig. Ein Wolfgang Schmid von Englmar und Andreas Plätl von Wetzelsberg folgen als Schreiner nach.

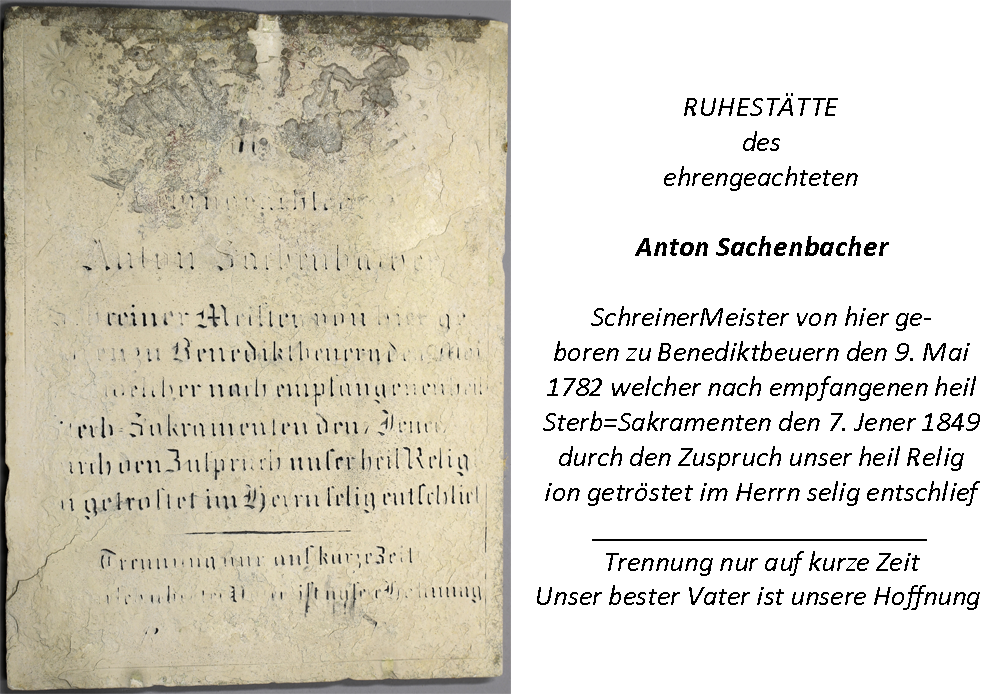

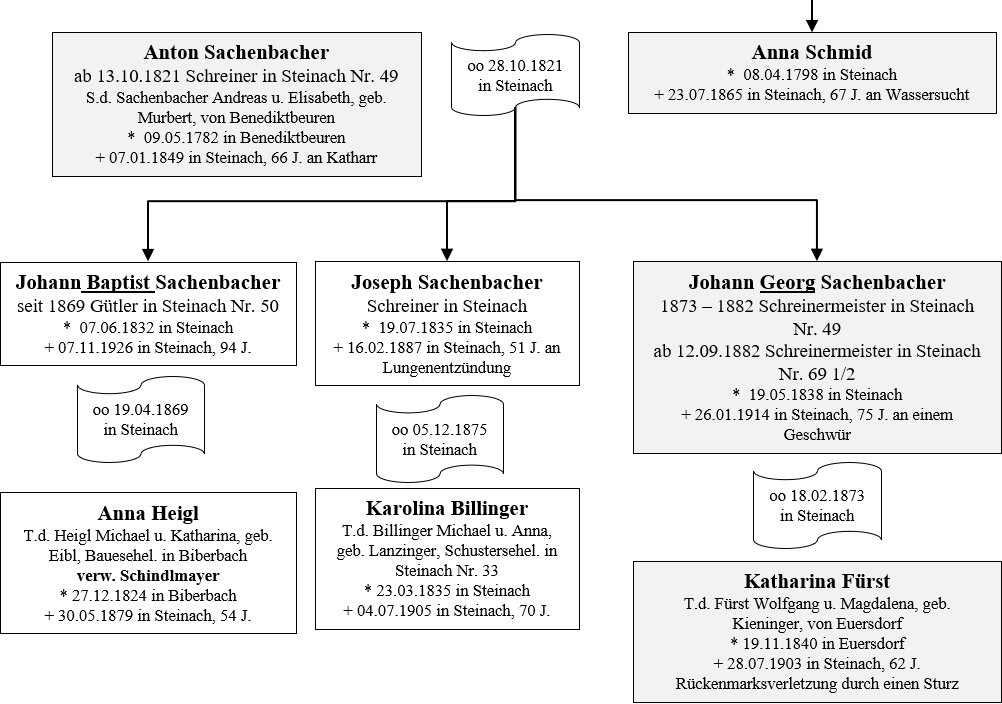

Am 28.10.1821 heiratet die 23jährige Tochter des Wolfgang Schmid, Anna Schmid, den Schreiner Anton Sachenbacher. Der 39jährige stammt von Laingruben (heute Benediktbeuern) und ist wohl auf seiner Wanderschaft in Steinach gelandet.

Das Ehepaar hat zehn Kinder, von denen drei im Kindsalter sterben:

- Anton (* 13.11.1821) kommt ein Monat nach der Hochzeit zur Welt

- Maximilian (*11.10.1822)

- Katharina (1824-1827) stirbt mit drei Jahren an Flecken

- Anna (*+1826) stirbt mit einem Monat an Keuchhusten

- Anna (1827-1828) stirbt mit neun Monaten an Fraisen

- Elisabeth (1829-1913) bleibt ledig und wohnt bei ihrem Bruder Johann Baptist

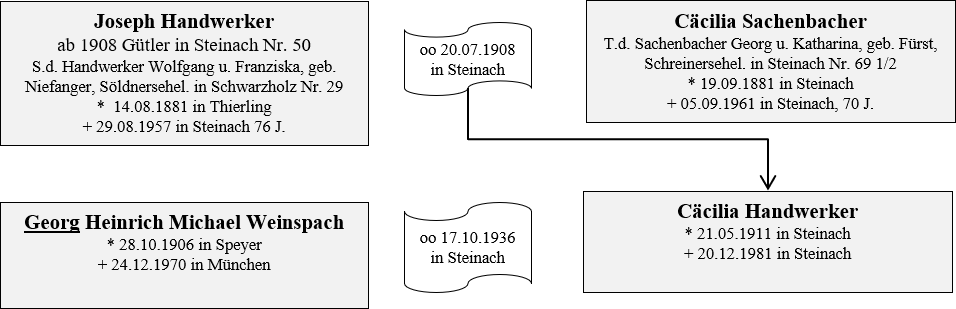

- Johann Baptist (1832-1926), heiratet 1869 die verwitwete Nachbarin Maria Schindlmayer von Hs.Nr. 50

- Joseph (1835-1887) heiratet 1875 die Schusterstochter Karolina Billinger von Steinach Nr. 33. Karolina bringt ihre 20jährige uneheliche Tochter namens Franziska Billinger (*1855) mit in die Ehe. Der Vater ist der Steinacher Hofmarksjäger Johann Baptist Hafenbrädl (1806-1856). Er stammte aus der Glasherrendynastie Hafenbrädl und war der Sohn der Glashüttenbesitzer Joseph und Elisabeth Hafenbrädl von Seewiesen.

Die zwei weiteren kleine Söhne mit Joseph Sachenbacher sterben im Säuglingsalter.

- Johann Georg (1838-1914), Nachfolger

- Aloys (1842-1866) stirbt mit 23 Jahren an Abzehrung

Von dem ehemaligen Schreiner Anton Sachenbacher ist noch eine Grabplatte an der Wand des Steinacher Friedhofes vorhanden, die jedoch bereits stark verwittert ist.

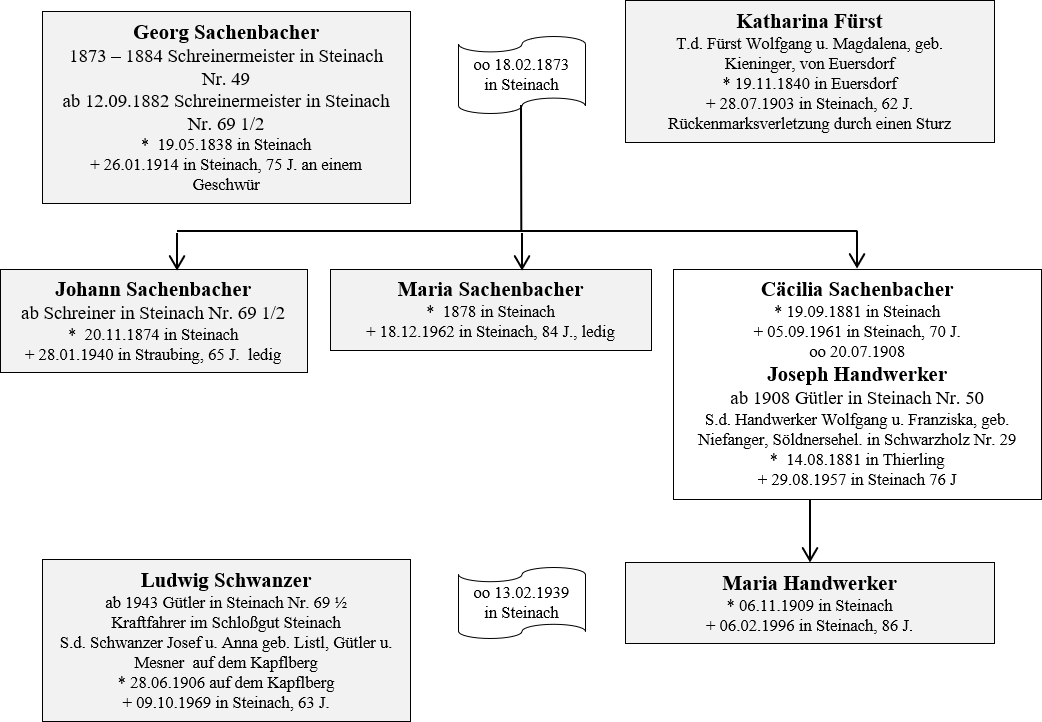

Sohn Johann Georg Sachenbacher übernimmt 1873 das elterliche Schreineranwesen und heiratet Katharina Fürst von Euersdorf.

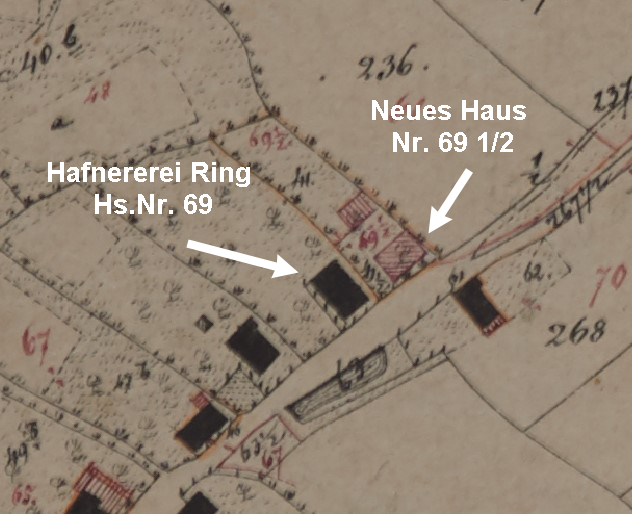

1882 erwirbt das Schreinerehepaar Sachenbacher das neuere Anwesen Hs.Nr. 69 ½ an der Hafnerstraße von Martin Urban und betreibt dort die Schreinerei weiter.

Der Schrank links wurde 1841 von Anton Sachenbacher gefertigt. Der rechte Schrank 1857 von seinem Sohn Georg Sachenbacher.

Privatbesitz

1884 verkauft Georg Sachenbacher das alte Schreineranwesen an die Schusterseheleute Johann und Franziska Kirmer.

Die Kirmer-Familie bleibt 14 Jahre in dem Haus und veräußert es 1898 an Joseph und Franziska Zeindlmeier von Mitterharthausen.

Das Zeindlmeier-Ehepaar bringt fünf Kinder mit nach Steinach, weitere vier werden noch in Steinach geboren.

- Joseph (*1892 in Mitterharthausen), fällt am 05.07.1892 in der Schlacht von Verdun

- Franziska (*1893 in Mitterharthausen)

- Anna (*1895 in Mitterharthausen)

- Johann Baptist (*1896 in Mitterharthausen)

- Georg (*1898 in Mitterharthausen)

- Alois (1900-1901)

- Ludwig (*1901)

- Alois (*1901)

- Maria (*1903)

Nach dem Tod seiner Ehefrau heiratet der verwitwete Joseph Zeindlmeier die ebenfalls verwitwete Katharina Weber von Hs.Nr. 67 (heute Hafnerstr. 10) und zieht zu ihr.

In der Ehe kommt noch Sohn Joseph (*1917) zur Welt, der seit dem zweiten Welkrieg vermisst wird.

Joseph Zeindlmeier veräußert das ehemalige Schreiner-Haus 1917 an die Bauerseheleute Joseph und Therese Fuchs vom Krähhof, die es als Ausnahmshaus nutzen.

Diese neuen Eigentümer sind auch Namensgeber für die Bezeichnung "Fuchsenhäusl".

Ihre Tochter Franziska ist dem Thanhof-Bauern Josef Bogenberger verheiratet. Nach dem Tod der Eltern erbt sie das Haus und verkauft es 1951 an die Nachbarn Johann und Rosa Bogenberger.

Die Bogenberger’s reißen das Haus ab und nehmen den Grund zu ihrer Hofstelle mit dazu.

Somit verschwindet das ehemalige Schreiner-Anwesen nach 200 Jahren wieder aus dem Ortsbild.

Die Nachbarskinder Cilli und Hilde Weinspach vor dem "Fuchenshäusl" um 1950.

Quelle: Fuchssteiner Cilli, Steinach

1 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

Quellen:

BZAR Regensburg, Pfarrmatrikel Pfarrei Steinach

BayHStA München, Hofanlagsbuchhaltung 514, Hofmark Steinach 1760

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster Steinach Umschreibehefte 1843-1960, Sig. 17-42/4, 17-42/7, 17-42/11

aktualisiert: 23.04.2025

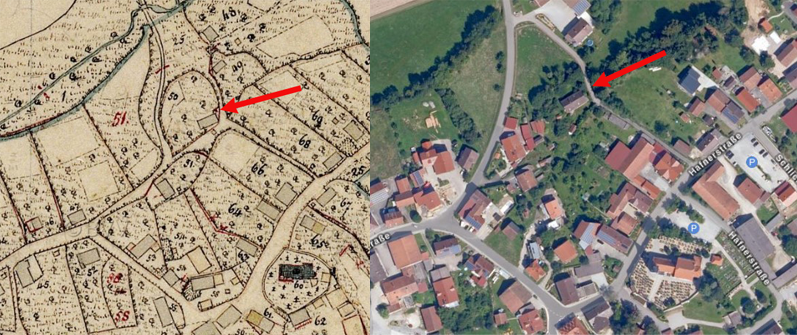

Das Weinspach-Anwesen Hs.Nr. 50

1583: Die Fischersölde - 1623: Hafnersölde - 1760: Mulzer Häusl - 1808: Schindlmayr Hof Hs.Nr. 25 - ab 1838: Hs.Nr. 50

heute Bärnzeller Straße 4

von Claudia Heigl

Bei dieser ehemaligen Hofstelle am sogenannten Tonberg handelt es sich um ein uraltes Hafneranwesen.

1583 wird sie als „Fischersölde“ bezeichnet, auf der Hans Imhofer das Erbrecht besitzt.

Die Imhofer finden wir als Hafner auch auf der Imhofer-Sölde (Hs.Nr. 39, heute August-Schmieder-Str. 24, Schmid). 1

1623 zahlt der Hafner Hans Ziflinger auf der „Hafnersölde“ Abgaben, darunter auch das Degelgeld in Höhe von 5 Schilling 25 Reg. Pfennige. Der Wert wird auf 5 Pfund Schilling Pfennige taxiert. Margaretha, die Witwe des Hans Imhofer, und ihre Tochter Katharina haben darauf noch das Leibrecht.2 3

Auch die Ziflinger sind eine alte Hafnersfamilie, die ihren Ursprung wohl auf der „Ziflinger-Sölde“ (alte Hs.Nr. 52, heute August-Schmieder-Str. 35, Prechtl) haben.

In den Wirren des 30jährigen Krieges wird das Anwesen zerstört und ist verwaist.

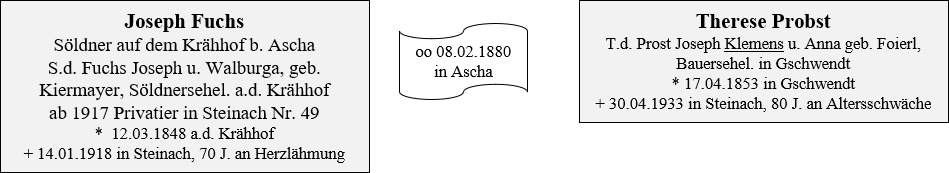

Erst mit Peter Holmayer (Holmer) ist 16914 wieder ein Besitzer dokumentiert. Er ist ein Bauerssohn von Unterhartberg und hat 1668 die Hirtentochter Apollonia Kiefel von Steinach geheiratet.

Fünf Kinder des Ehepaares sind bekannt:

- Markus (1668-1698) heiratet 1694 Magdalena Schlögl von Rattiszell und verdient seinen Unterhalt als Tagelöhner

- Lorenz (*1669)

- Bartholomäus (*1671)

- Anna (*1674)

- Adam (1681-1717)

Den Besitz übernimmt der jüngste Sohn Adam, der ebenfalls als Tagelöhner tätig ist. Er heiratet 1705 die Tagelöhnerstochter Maria Häberl von Steinach Nr. 38.

Das Ehepaar hat acht Kinder, von denen mindestens eines im Kindsalter stirbt:

- Wolfgang (*1706)

- Markus und Mathias (*1707)

- Simon (*1708)

- Maria (*1711)

- Maria (*1712)

- Apolonia (*+ 1715)

- Maria Anna (*1716) heiratet 1745 den Tagelöhnerssohn Mathias Wirth von Gschwendt

Nächste Besitzer könnten Markus Holzer und seine Ehefrau Maria, geb. Lankes gewesen sein. 1717 heiratete der Steinburger die Steinacher Zimmermannstochter.

Ein Bruder von Markus, Christoph Holzer hatte 1713 die Bauerstochter Maria Foidl von Agendorf geheiratet und arbeitet dort als Tagelöhner.

Uraufnahme von 1827 und heutige Bebauung

Uraufnahme von 1827 und heutige Bebauung

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

1739 heiratete der 23jährige Steinacher Halbbauerssohn Joseph Billinger ihre Tochter Maria Eva Holzer und machte sich als Schuster sesshaft.

Tochter Walburga kommt im September 1740 zur Welt.

Nach zwei Jahren Ehe später stirbt der junge Ehemann und hinterlässt eine schwangere Ehefrau. Die Witwe vermählt sich drei Monate später mit dem Halbbauerssohn Joseph Schindlmayer von Eggerszell und bringt im Dezember ihre zweite Tochter zur Welt (Anna Maria Billinger *1741).

Aus der zweiten Ehe gehen nochmals sieben Kinder hervor.

Nach dem Tod des Vaters, übernimmt der älteste Sohn Johann Schindlmayer das Häusleranwesen und übt das Schneidergewerbe aus. Er heiratet die Halbbauerstochter Walburga Thanner von Kapflhof bei Haselbach.

Von den sechs Kinder überleben nur die beiden ältesten:

- Joseph (*1776) übernimmt das Anwesen

- Katharina (1779-1859) heiratet 1810 den Wagner Georg Prasch von Kirchroth

Sohn Joseph übernimmt 1799 das Häusleranwesen und nimmt die Krämerstochter Walburga Wiesmüller von Wolferszell zur Ehefrau. Von den drei Kinder überleben ebenfalls nur zwei:

- Michael (*1806) erbt das Haus

- Walburga (1810-1878) heiratet 1832 den Häusler Martin Speiseder von Münster Nr. 5

Nach dem Tod der 30jährigen jungen Ehefrau holt sich Joseph die Steinacher Kufnerstochter Walburga Haindl als Mutter für seine zwei kleinen Kinder ins Haus.

Zwei weitere Kinder werden noch geboren, die jedoch nicht das Säuglingsalter überleben.

1860 übernimmt der einzige Sohn Michael Schindlmayer im Alter von 54 Jahren das Anwesen von seiner Stiefmutter und heiratet die Bauerstochter Maria Dengler von Kienberg. Sie stirbt jedoch bald und der Witwer nimmt die Bauerstochter Anna Maria Heigl von Biberbach zur zweiten Ehefrau.

Als der kinderlose Schneider Michael Schindlmayer 1868 im Alter von 62 Jahren das zeitliche segnet, heiratet die 45jährige Witwe sechs Monate später den 37jährigen Nachbarssohn Johann Sachenbacher vom Schreineranwesen.

Nach zehnjähriger Ehe stirbt Maria Sachenbacher 1879 im Alter von 51 Jahren an Mutterkrebs.

Johann’s unverheiratete Schwester Elisabeth Sachenbacher zieht in das Haus ihres Bruders und übernimmt den Haushalt.

Elisabeth Sachenbacher (1829-1913) mit den Kindern ihrer Nichte Cäcilia Handwerker -

Maria (verh. Schwanzer) und Cäcilia (verh. Weinspach)

aufgenommen ca. 1913

(Bild: Familie Dafelmair, München)

1908 übergibt Johann Sachenbacher das Haus seiner Nichte Cäcilia Sachenbacher, die den Söldnerssohn Joseph Handwerker vom Schwarzholz heiratet.

Joseph Handwerker arbeitet mit seinem Schwager Johann Sachenbacher in dessen Schreinerei mit.

Das Haus mit Backofen um 1940

(Bild: Cilli Fuchssteiner, Steinach)

Joseph Handwerker und Cilli Handwerker, geb. Sachenbacher mit den beiden Kindern Maria und Georg

Joseph Handwerker und Cilli Handwerker, geb. Sachenbacher mit den beiden Kindern Maria und Georg

um 1930

(Bild: Cilli Fuchssteiner, Steinach)

Dieser Schrank wurde 1907 von Joseph Handwerker gefertigt, der ebenfalls als Schreiner tätig war.

(Privatbesitz)

Das Haus erbt die Tochter Cäcilia, die sich 1936 mit Georg Weinspach von Speyer vermählt.

Das Haus ist heute noch fast unverändert.

aufgenommen 2018

(Bild: Claudia Heigl)

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, „Stift-, Kasten- und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach 1583“

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 StA Landshut, Landschaft Unterlands Bd 1183, Steuerregister der Hofmarksuntertanen Steinach 1623

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

Quellen:

BZAR Regensburg, Pfarrmatrikel Pfarrei Steinach

BayHStA München, Hofanlagsbuchhaltung 514, Hofmark Steinach 1760

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster Steinach Umschreibehefte 1843-1960, Sig. 17-42/4, 17-42/7, 17-42/11

bearbeitet: 19.04.2025

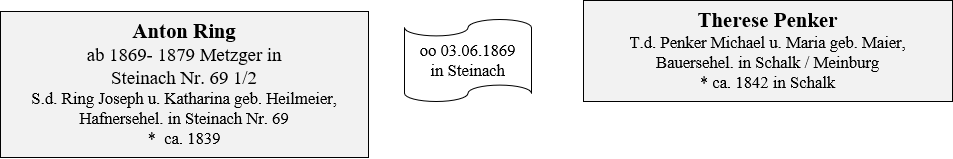

Das Schwanzer-Anwesen Hs.Nr. 69 1/2

heute Hafnerstraße 15

von Claudia Heigl

Als der Hafnerssohn Anton Ring sich mit 1869 mit der Therese Penker von Schalk vermählt, baut er neben seinem Elternhaus ein neues Haus, dass die Hausnummer 69 ½ erhält.