Rotham

von Claudia Heigl

Rotham ist vor allem durch das Gewerbegebiet bekannt geworden und hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert.

Dabei ist der kleine Weiler, ca. 1 km südwestlich von Steinach, Ursprung zweier weit verbreiteten Bauersfamilien - Hien und Rothamer und bestand seit Urzeiten aus drei großen Höfen, von denen jedoch ein Hof bereits 1842 abgetragen und später an anderer Stelle wieder aufgebaut wurde.

Rotham im April 2020

Bild: Claudia Heigl

Rotham war an der alten Handelsstraße nach Böhmen gelegen und gehörte zum Besitz des Domkapitels von Augsburg.

1029 vermacht der Sohn des bayerischen Herzogs Heinrich II - Bruno Bischof von Augsburg - das Gut Straubing (zu dem auch die Stadt Straubing u.a. mit Steinach, Agendorf, Kindlasberg, Bruckmühle, Pellham, Rotham, Hoerabach, Berghof, Sackhof, gehörten) dem Domkapitel Augsburg.

1311 wird der Weiler erst erstmal im Niederbayerischen Salbuch mit der Bezeichnung „Roitham“ aufgeführt1. Der Name dürfte von dem mittelhochdeutschen Wort „riuten“ = Roden abgeleitet sein. Ein Ort wo der Wald urbar gemacht worden ist (z.B. Roith, Kirchroth, Aufroth, Roithof). Dies ist auch die erste urkundliche Nennung des Ortes.

13242 hat ein Rupert von Rothaim vom Domkapitel diversen Besitz in Rotham zum Lehen erhalten.

14413 verkaufen Wolfgang, Jörg, Christoph, Max und Wandula von der Wart eine viertel Sölde in Rotham (Hs.Nr. 29) an das Gotteshaus St. Michael in Steinach. Diese Sölde war ein Erbstück der Mume sel. Katharina Witwe des Leopold von Buchberger.

14444 werden in Rotham folgende Besitzer aufgeführt, die an das Domkapitel Augsburg Abgaben zahlen müssen:

- Prunmair Hanns und Agnes: ein halbes Viertel Bau im Ried, genannt die Waid, durch Erbschaft erhalten zahlen 15 ½ Pfennige

- Prunmair Pesel und Breid (Brigitta): ein halbes Viertel Bau im Ried, genannt die Waid, durch Erbschaft erhalten zahlen 15 ½ Pfennige

- Der Pfarrer zu Steinach und die Kirchenpröbste: ein Viertel Bau, dass er gekauft hat von den Wartern und ist hergekommen von dem Wunsam, zahlen 31 Pfennige (Hs.Nr. 29 Kirchhof)

- Pernzeller Martin und Agnes: ein viertel Bau im Ried zahlt hierfür 31 Pfennige und

von einem Viertel Bau noch insg. 44 Pfennige

- ein weiteres Viertel Bau ist noch nicht vergeben

1535 verkaufte das Domkapitel Augsburg die Rechte an der Stadt Straubing und div. Güter, u.a. auch den Weiler Rotham, an Herzog Ludwig X. von Bayern. Seitdem wurde der Grundbesitz, zu dem auch Rotham gehörte, vom Kastenamt Straubing verwaltet und als "propsteiische Güter" bezeichnet.

1811 wird Rotham dem Steuerdistrikt Wolferszell zugeschlagen und 1821 kommt der Weiler zur neu gegründeten Gemeinde Agendorf.

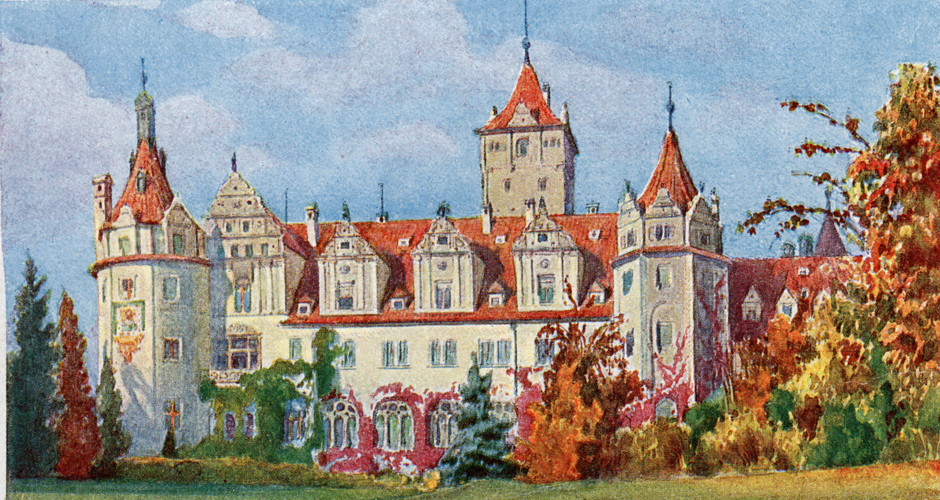

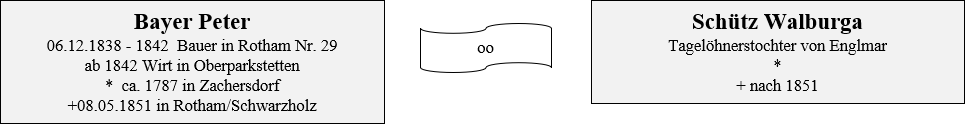

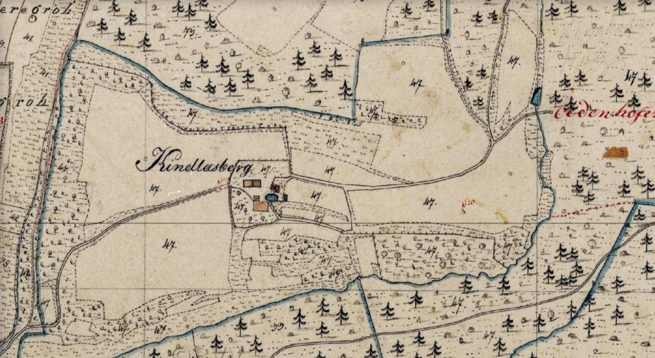

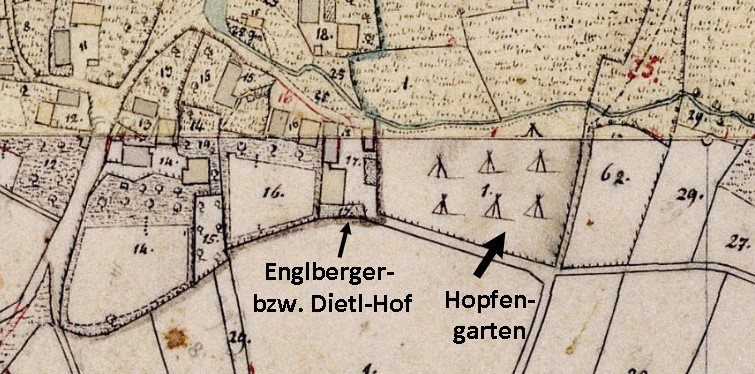

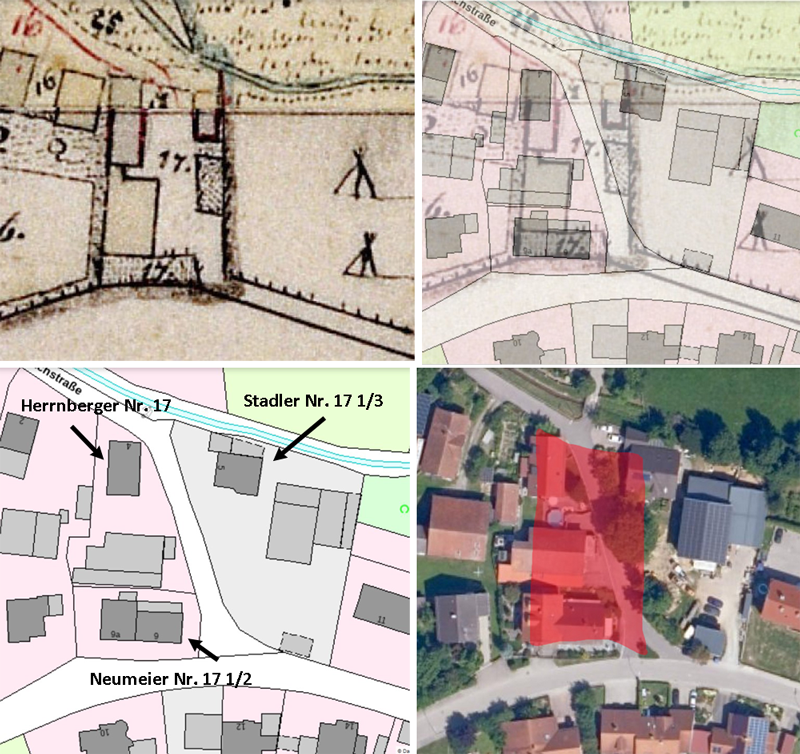

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

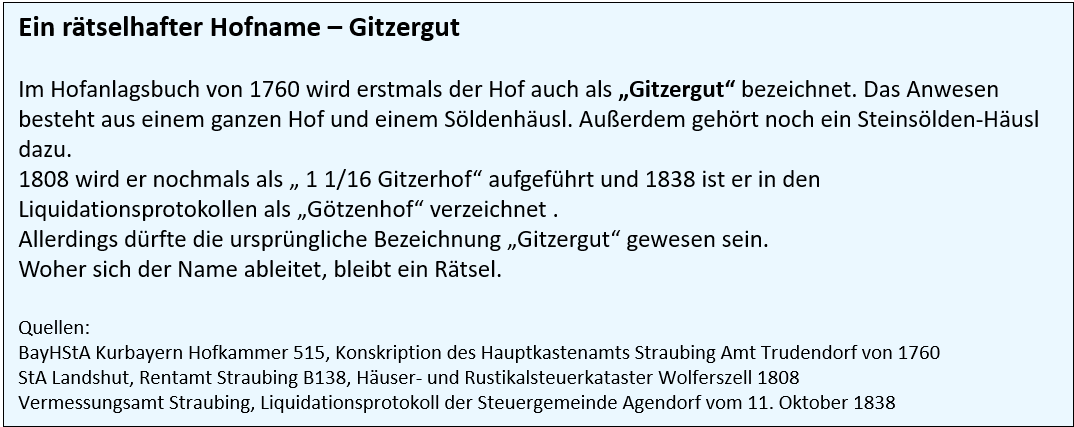

Jahrhunderte lang sind in Rotham drei Höfe verzeichnet4:

- Hs. Nr. 29 „Der halbe Kirchhof“ (verschwunden)

- Hs. Nr. 30 „Der ganze Gitzenhof oder Götzenhof“ mit dem dazugehörigem Hirtenhaus (Hs.Nr. 31) und einer Zubausölde (Hs.Nr. 32) (Familie Rothamer)

- Hs.Nr. 33 „Der ganze Bründlhof“ (Familie Dietl)

1842 verkauft Peter Bayer die Hofstelle des „Kirchhofes“, zusammen mit 20 Äcker und Wiesen von insg. 33,85 Tagwerk, an den Nachbarn Johann Rothamer. Dieser bricht die Gebäude ab und übernimmt die Grundstücke in seinen Besitz. Die Hs.Nr. 29 erlischt vorerst.

Beim Verkauf behielt sich Peter Bayer ca. 25 Tagwerk an Grundbesitz zurück. Ca. 1850 errichtet er auf seinem Acker beim Schwarzholz ein neues Wohnhaus mit Stall, Stadel und Schupfe, dass wieder die Hs.Nr. 29 (Familie Handwerker) erhält und, trotz der 2 km Entfernung, zu Rotham gezählt wird.

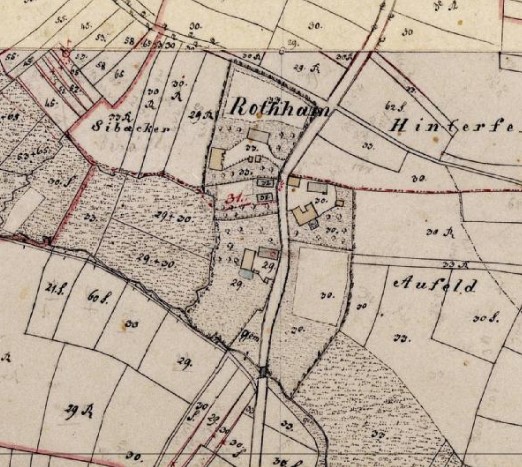

Hundert Jahre später im Jahr 1952, errichten Fritz Schuster sen. eine Autowerkstätte mit Tankstelle (Hs.Nr. 87) und Max und Irene Fürst ein Möbelhaus (Hs.Nr. 89) in Rotham an der alten Trasse der B20. Der Grundstein für ein Gewerbegebiet wird gelegt.

Auszug aus einer Ansichtskarte von 1960

vorne die zwei Rothamer Höfe mit der neuangesiedelten Autowerkstatt Schuster und Polstermöbel Fürst

Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern kam die aufgelöste Gemeinde Agendorf am 1. Juli 1974 zur Gemeinde Steinach.

Der Weiler gehörte immer schon zur Pfarrei Steinach.

1 BayHStA München, Kurbayern Äußeres Archiv 4744/2, Niederbayerisches Salbuch 1311, S. 64

2 Jahresbericht d. Hist. Vereins f. Straubing u. Umgebung, 8. Jhg. 1905, S.43, Rechte und Besitz des Domkapitels Augsburg in und um Straubing am Anfang des XIV. Jahrhunderts. 1324

3 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B157, Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach mit Abschriften der Kaufbriefe u.a. Urkunden der Kirche undatiert (Mitte des 16. Jg., Besitzvermerk der Pfarrei Steinach von 1618) mit Nachträgen bis Ende 18. Jh. (Anm: vor 1572), fol. 28 Urkunde Nr. 16

4 Jahresbericht des historischen Vereins f. Straubing u. Umgebung, 65. Jhg. 1962, S. 45 Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, fol. 39b

5 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Agendorf vom 11. Oktober 1838

Das neue Anwesen beim Schwarzholz - heute Handwerker

von Claudia Heigl

Das Anwesen im Schwarzholz

aufgenommen im November 2020

Bild: Claudia Heigl

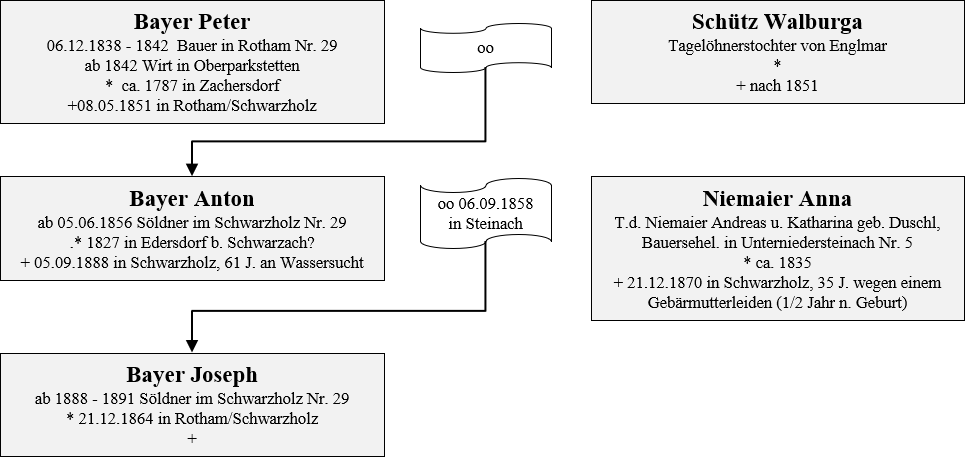

Als Peter und Walburga Bayer ihren „Kirchhof“ in Rotham am 05.04.1842 an ihren Nachbarn Johann Rothamer verkaufen, behalten sie sich ca. 25 Tagwerk von dem Grundbesitz zurück.

Zunächst gehen beide als Wirtsleute nach Oberparkstetten.

Ca. 1850 errichten sie auf ihrem Acker beim Schwarzholz ein neues Wohnhaus mit Stall, Stadel und Schupfe. Das neue Haus erhält, wie schon die alte Hofstelle, die Hs.Nr. 29 und wird trotz der 2 km Entfernung zum Weiler Rotham gezählt.

Das Ehepaar hatte drei Kinder, die bekannt sind und in Edersdorf b. Schwarzach geboren sind:

- Johann (1818-1855) übernimmt das Wirtshaus in Oberparkstetten von seinem Vater. Er heiratet die Bauerstochter Magdalena Bachl von Autsdorf. Als er mit 37 Jahren stirbt, heiratet seine Witwe den Wirtssohn Brandstetter Joseph von Gschwendt. Dieser verkauft das Wirtshaus in Oberparkstetten an Xaver Gierl von Zeitldorn.

- Katharina (1821-1895) heiratet 1848 den Steinacher Bauern Michael Bogner (Hs.Nr. 27)

- Anton (1827-1888) übernimmt das elterliche Anwesen im Schwarzholz

Ortskarte von Steinach um 1900

Quelle: Vermessungsamt Straubing, Ortskarte Steinach Nr. 173b

1856 übernimmt Anton Bayer den Hof und heiratet zwei Jahre später die Bauerstochter Anna Niemaier von Unterniedersteinach.

Das Ehepaar hat vier Kinder:

- Katharina (1859-1944) heiratet 1884 den Gschwendtner Bauern Joseph Stubenhofer

- Maria (*1862)

- Joseph (*1864), Hoferbe

- Kreszenz (*1866)

Der einzige Sohn Joseph Bayer übernimmt 1888 den Hof, zu dem nun 46 Tagwerk Grundbesitz gehören. Aber bereits drei Jahre später, am 28.05.1904, verkauft er das Anwesen an Wolfgang und Franziska Handwerker von Thierling bei Schorndorf.

Die Familie bringt acht Kinder mit. Der jüngste Sohn wird in Rotham/Schwarzholz geboren:

- Georg (*1875) heiratet eine Kreszenz Oischinger und wird Zimmermann in Paitzkofen

- Wolfgang (1877-1952) Hoferbe

- Max (1879-1918) heiratet 1909 die Witwe Cäcilia Hilmer, geb. Rothammer, von Wolferszell Nr. 12 ½. Nach 2 ½ an der Front stirbt Max mit knapp 39 Jahren zu Hause an einer Lungentuberkulose.

- Joseph (1881-1957) heiratet 1908 die Schreinerstochter Cäcilia Sachenbacher von Steinach und lässt sich als Gütler in Steinach Nr. 50 nieder.

- Xaver (*1882-1914) heiratet 1913 die Wirtstochter Hedwig Huber von Agendorf und wird Gutsverwalter.

- Alois (*1885) ist Verwalter

- Franziska (1889-1907) stirbt mit 17 Jahren an der Lungenschwindsucht

- Karl (1892-1911) stirbt mit 18 Jahren an der Lungenschwindsucht

- Ludwig (1894-1984) heiratet 1920 Sofie Kirmer von Steinach und ist als Gemeindesekretär in Steinach tätig.

Wolfgang Handwerker übernimmt 1908 den elterlichen Hof und heiratet die Bauerstochter Karolina Foidl von Agendorf.

Das Ehepaar hat elf Kinder von denen sieben Kinder das Erwachsenenalter erreichen.

- Wolfgang (*1909)

- Therese (1911-1982) verh. Foidl

- Georg (1912-1965)

- Franziska (1913-1981) verh. Schuhbauer

- Franz Xaver (*1917)

- Karl (1920-1978), Wirt in Agendorf

- Maria (1922-1993) verh. Gigler

Karolina und Wolfgang Handwerker mit ihren Kindern

Franziska, Therese, Wolfgang und Georg

vorne Xaver, Maria und Karl

Bild: Familie Foidl, Scheften

Sohn Georg (1912-1965) übernimmt den Hof. Er ist mit der Kriegswitwe Magdalena Spanner, geb. Hilmer, von Steinach verheiratet.

Als ca.1967 neue Straßen und Hausnummern vergeben werden, erhält das Anwesen die Adresse „Rotham 1“.

Da 1981 durch den Ausbau der Autobahn A3 der Hof vom Hauptdorf Steinach abgeschnitten wurde und aufgrund des Ausbaus der B20 die Zufahrt ebenfalls verlegt werden musste, war der Zusammenhang mit dem ursprünglichen Weiler Rotham verlorengegangen.

Als bei einem Notfall die Rettungskräfte das Haus in Rotham bei Steinach vergeblich suchten und umgekehrt der Lieferverkehr für das Gewerbegebiet Rotham immer öfter in der Einöde landete, wurde zur besseren Orientierung die Adresse der Einöde im September 2011 auf „Schwarzholz 1“ geändert.

Das Anwesen im Schwarzholz im November 2020

im Hintergrund Gewerbegebiet Rotham und Steinach

Bild: Claudia Heigl

Weitere Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster Agendorf 17/2-6, 17/2-10, 17/2-14

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Der ganze "Gitzenhof oder Götzenhof" - heute Rothamer

von Claudia Heigl

Der Rothamer-Hof in Rotham

aufgenommen im April 2020

Bild: Claudia Heigl

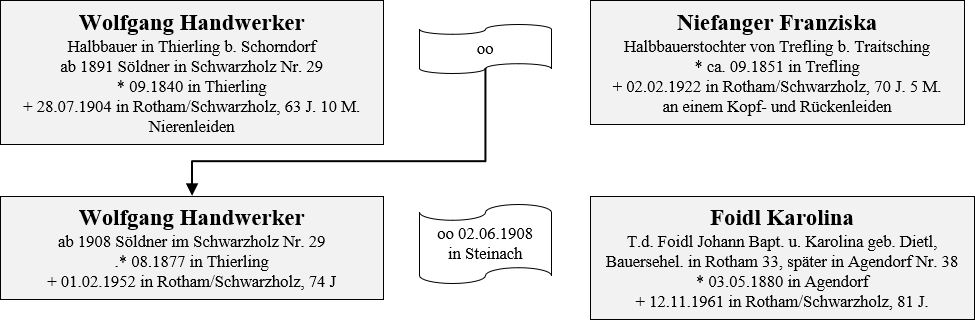

Auf diesem Hof finden wir die Familie Rothamer, die dort bereits seit fast sechshundert Jahre lückenlos nachweisbar ist und heute in der 18. Generation den Hof bewirtschaftet.

Der Familienname Rothamer hat sich Mitte des 15. Jahrhunderts entwickelt und im Laufe der Zeit in den verschiedenen Familienzweigen in unterschiedliche Schreibweisen verändert, wie Rothammer, Rotthammer, Rothhammer, Rothamber, Rotthamber etc.

Man kann davon ausgehen, dass sich die Vorfahren aller Träger dieser verschiedenen Namensvarianten weltweit zu diesem kleinen Weiler zurückverfolgen lassen, soweit die Quellenlage es zulässt.

Selten kann man eine Bauersfamilie überhaupt lückenlos bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen.

Einzigartig in Bayern dürfte jedoch sein, dass die Familie Rothamer auch heute noch den Hof bewirtschaftet und auch der Familienname dort ununterbrochen weitergeführt wird1.

Über diese alte Bauersfamilie gibt es bereits einige Veröffentlichungen. Die umfangreichsten Archivarbeiten sind 2002 von Frau Karin Härtl aus München durchgeführt worden. Die Ergebnisse dieser Funde und die darauffolgende Veröffentlichung durch Jürgen Herrlein in den Gelben Blättern des Bay. Landesvereins für Familienkunde2 bilden die Grundlage zu den ersten sieben Generationen der Familie. Durch einen glücklichen Zufall konnte von der Autorin noch der urkundliche Nachweis erbracht werden, dass die Familie Rothamer Nachfahren der Familie Pernzeller sind, die bereits 1444 den Hof in Rotham bewirtschaftet haben.

Das Wohnhaus wurde ca. 1860 erbaut.

aufgenommen ca. 1910

Bild: Familie Rothamer, Rotham

Die Familie Pernzeller

Der Hof gehörte zum Domkapitel Augsburg und in einem alten Salbuch finden wir 14443 die erste Aufzeichnung von Vorfahren der Familie in Rotham:

Martin und Agnes Pernzeller besitzen in Rotham einen Viertel Bau im Ried für das sie 31 Pfennige an das Domkapitel zahlen, außerdem besitzen sie noch ein weiteres Viertel für das sie 44 Pfennige an ihren Lehensherr zahlen.

Die Familie Pernzeller waren Ministeriale der Grafen von Bogen und hatten ihren Sitz in Bärnzell. Ene alte Oberalteicher Traditionsurkunde, die von Cornelia Mohr auf die Zeit um 1119/20 datiert wird, führt in der Zeugenreihe u.a. einen „Pernhart de Perncelle“4 auf.

1446 verpflichtet sich ein Michael Pernzeller jährlich ein Pfund Wachs an die Pfarrkirche St. Michael zu geben, die sein seliger Vater gestiftet hat, als er ihm die Hofwiese und Hofmühle in Gschwendt vermacht hat5.

Ein Hans Pernzeller stiftet zusammen mit seiner Ehefrau Margareth und seiner Tochter Anna um 1496 eine Jahrtagsmesse in der Pfarrei Steinach. Das Kaplanhaus in Steinach gehörte ihnen und als Stiftung brachten sie ihre Steinachische Sölde und das Bernzeller Holz ein (siehe hierzu auch Schlossbenefizium Steinach).

Die Pernzeller werden auch als Hausinhaber und Bürger in Straubing genannt. Im Stadtsteuerbuch von 1462 besitzen sie ein Haus im 3. Viertel6.

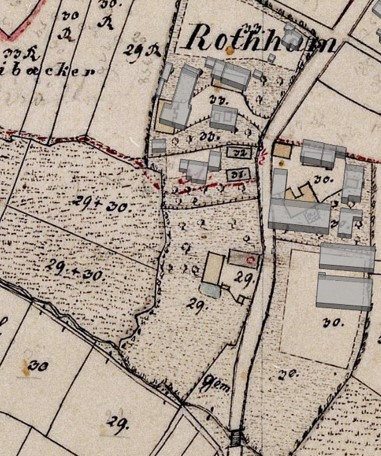

Der Familienname ändert sich von Huenerpaur zu Rothamer

In weiteren Salbüchern des Domkapitels, die etwa um 14587 bzw. 14608 angelegt wurden, bekommt ein Jerg Huenerpaur vom Probst von Augsburg in Rotham verschiedene Grundstücke als Lehen verliehen.

Joerg Huenerpaur ist mit Kathrein Pernzeller, der Tochter von Martin und Agnes Pernzeller verheiratet.

Im Staatsarchiv in Landshut befindet sich das alte „Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach“ mit Abschriften der Kaufbriefe und Stiftungen.

U.a. ist hier eine Abschrift eines alten Stiftbriefes von „Jörg von Rothaim, Bürger zu Straubing und seiner Frau Kathrein“ enthalten.

Beide stiften für den verstorbenen Vater und Schwiegervater Martin Pernzeller und seiner ebenfalls verstorbenen Ehefrau Agnes einen Jahrestag und ein Gedächtnis in der Pfarrkirche Sankt Michael in Steinach. Die Messe soll jährlich am Freitag vor Herrenfastnacht Morgens mit einem gesungenen Amt und einer gesprochenen Messe und gehalten werden. Außerdem soll der Pfarrer jeden Sonntag auf der Kanzel Martin Pernzeller und seiner Hausfrau gedenken. Hierfür vermachen Sie dem Gotteshaus Sankt Michael jährlich 32 Regensburger Pfennige Gilt, die aus einem Tagwerk Wiesmath stammen, die auf dem Viertelteil bei Pellham gelegen ist und freieigenes Gut ist.

Sechs Regensburger Pfennige für das Amt, vier Pfennige für die Messe, acht Pfennige für das Gedächtnis am Sonntag und die restlichen 14 Pfennige den Heiligen und der Kirche für Licht.

Die Schenkung wurde am 21. Februar 1474 vom Straubinger Stadtkämmerer Erhart Schmid besiegelt. Zeugen sind Andreas Ätinger und Peter Fourlhofer, Bürger zu Straubing

Dies ist eindeutig die belegte Verbindung zwischen der Familie Pernzeller und der Familie Rothamer.

In dem bereits oben erwähnten Salbuch, das um 1460 erstellt und bis in 16. Jahrhundert weitergeführt wurde9, wird ein Andreas von Rotham „als des Jorgen Sohn von Rotham“ bezeichnet, als er ebenfalls vom Domkapitel Grundstücke als Lehen erhält.

Jährlich an Martini und Mittefasten fand in der Straubinger Grundherrschaft des Augsburger Domkapitels eine Gerichtstagung statt. Hier mussten alle dem Domkapitel abgabepflichtigen Untertanen persönlich oder durch einen Mittelsmann ihren Zins erlegen. Im Gegenzug bekamen die Bauern eine Mahlzeit gereicht. Martini 1471 werden von „Anderl zu Rotham“ und Liendl Krapf 14 Hennen und 3 Hähne für dieses Festessen geliefert10. Krapf ist der Nachbar und als Bauer auf dem Kirchhof in Rotham ansässig.

Der gleiche „Andre von Rotthaim“ tritt am 13.11.1503 in Straubing als Zeuge auf11.

Andre von Rotham12 dürfte zwei Söhne gehabt haben:

- Michael, den Hoferben in Rotham

- Georg, Bauer in Muckenwinkling

Von diesem Georg dürften die Straubinger Bierbrauersfamilien Rothamer und der Bürgermeister und Bierbrauer Georg Rothamer (+1615) abstammen. Von dem Bierbrauer Georg Rothamer ist ein prächtiges Epitaph in der Bernauerkapelle in St. Peter/Straubing erhalten13. Dessen Sohn, Thomas Rothamer, war Gerichtsprocurator und Pfleger in Kirchberg und Hofmarksinhaber in Ried bei Stallwang. Weitere Nachfahren waren Hofmarksverwalter in Obertraubling und Pfleger in Obermünster, Pflegsverwalter in Erding und Weinwirt in Burghausen. Siehe Nachfahrenliste des Georg Rothamer.

Das Epitaph von Georg Rothamer (+27.06.1615) in der Bernauerkapelle auf dem Friedhof St. Peter in Straubing

Bild: Erwin Hahn, Kirchroth

In dem Salbuch von 1460 finden sich diverse Nachträge im Zusammenhang mit der Familie, aus diesen sich verschiedene verwandtschaftliche Verhältnisse erschließen lassen. Siehe hierzu auch „Die älteren Rothamer“

1507, 1511 und 151414 übergibt Andreas an seinen Sohn Michel Grundstücke in Rotham. 1529 wird dieser als „Michel Bauer“ in einem Steuerbuch aufgeführt, dessen Hof in Rotham mit einem Wert von 70 Pfund Pfennige bewertet ist und dafür 2 Pfund 2 Schilling 20 Pfennige Steuer zahlt15.

1536 wird er als „Alt Michl Paur“ bezeichnet, während sein Sohn als „Jung Michl Paur“ in Rotham Steuer abführt16.

Am 11.10.1545 verkaufen Michael Paur von Rotham und seine Ehefrau Elisabeth, Tochter des Hans Vilsmaier, Bürger zu Straubing, drei ererbte freieigenen Wiesen bei Hofstetten17 und 1566 wird er nochmals in einer Urkunde als Besitzer eines Felder in der Gegend von Rotham erwähnt18.

157819 ist ein Georg Paur auf dem Hof, der mit einem Wert von 62 Pfund Pfennige angeben wird.

In dem Salbuch von 157920 wird ebenfalls dieser Georg Paur in Rotham genannt. Allerdings wurde hier der Familiennamen „Paur“ nachträglich durchgestrichen und durch „Rotthaimer und Rothamer“ ersetzt.

Der umfangreiche Besitz wird wie folgt beschrieben:

- ein viertl Bau vermög eines Kaufbriefs von 1540 der von Martin Pernzeller herkommt. Dazu gehört weder Haus noch Hof

- ein halb viertl Bau, genannt das Leemos, gem. vorgenannten Kaufbriefes, dazu gehört weder Haus noch Hof

- ein viertl Bau, die Waid in den Riedern genannt, gem. vorgenannten Kaufbriefes, dazu gehört eine hölzerne Behausung, ein Stadl mit einer Tenne, Stall und ein Backofen, alles wohlerbaut

- ein viertl Bau, die Waid in den Riedern genannt, das alles eine Weide ist…

- ein halb Viertl Bau, gem. vorgenannten Kaufbriefes, dazu gehört eine hölzernes Söldenhäusl, ein Stadl mit einer Tenne und Stall, alles mittelmässig erbaut.

1587 ist Georg Rothamer bereits gestorben, denn seine Witwe zahlt Steuer für einen Hof und zwei Sölden21.

Von diesem Bauern sind zwei Söhne nachgewiesen:

- Melchior geboren ca. 156422 gestorben 1633

Melchior bekommt von seinem Vater Georg am 14.08.1586 eine „Mühle mit Peckenstatt“ in Wiesenfelden übertragen23.Einer seiner Söhne, auch Melchior genannt, wird nach dem 30jährigen Krieg Bäcker in Straubing und ist Stammvater der Bierbrauer und Wirte in Straßkirchen b. Salzweg, Rathmannsdorf, Windhaag bei Perg und in Zellhof b. Bad Zell. Siehe Nachfahren des Melchior Rothamer.

- Georg geboren etwa 1576 und Hoferbe in Rotham

Als Hofnachfolger in Rotham kommt sein Sohn gleichen Namens. Georg Rothamer’s Geburtsjahr dürfte etwa 1576 gewesen sein24. 1602 leistet er als Bauer von Rotham Scharwerksdienste25.

Im November 1633 wird auch Niederbayern in den 30jährigen Krieg hineingezogen und als das schwedische Herr von Regensburg nach Straubing zieht, flieht die verängstigte Bevölkerung vor dem mordenden und plündernden schwedischen Reitern.

Auch der Bauer Georg Rothamer zieht mit seiner Familie in die Stadt Straubing. Höchstwahrscheinlich ist der Hof in Rotham geplündert worden und er findet Unterschlupf bei Verwandten in der Stadt.

Allerding kommt mit den Schweden auch die Pest und unter der Bevölkerung gibt es viele Opfer.

Georg Rothamer stirbt am 26.02.1634 wahrscheinlich an dieser Seuche in Straubing26.

Georg hatte vermutlich zwei Söhne:

- Michael, Hofbauer in Degenberg

Es es konnte leider bisher kein urkundlicher Nachweis gefunden werden, dass Michael Rothammer von Degenberg ein Sohn des Georg war. Ein Michael Rothammer hatte um 1630 Eva, die Tochter des Degenberger Hofbauern Georg Wittmann geheiratet.

1636, bei der Hochzeit von Simon Rothamer werden „Melchior Rothamer, Bürger und Bäck in Straubing und Michael Rotthamer und Hans Sterman, Schwarzer (=Schwarzacher) Herrschaft“, als Trauzeugen aufgeführt27. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass Simon und Michael Brüder waren.

Michael Rothammer ist Stammvater der Rothammer-Linien in Degenberg, Weißach, Grünbühel, Reisachmühl, Gaißing, Etting, Neuhausen, Ainbrach und Kelheim, Traunstein, Regensburg, Dietershofen. Siehe Nachfahrenliste der Degenberger-Linie.

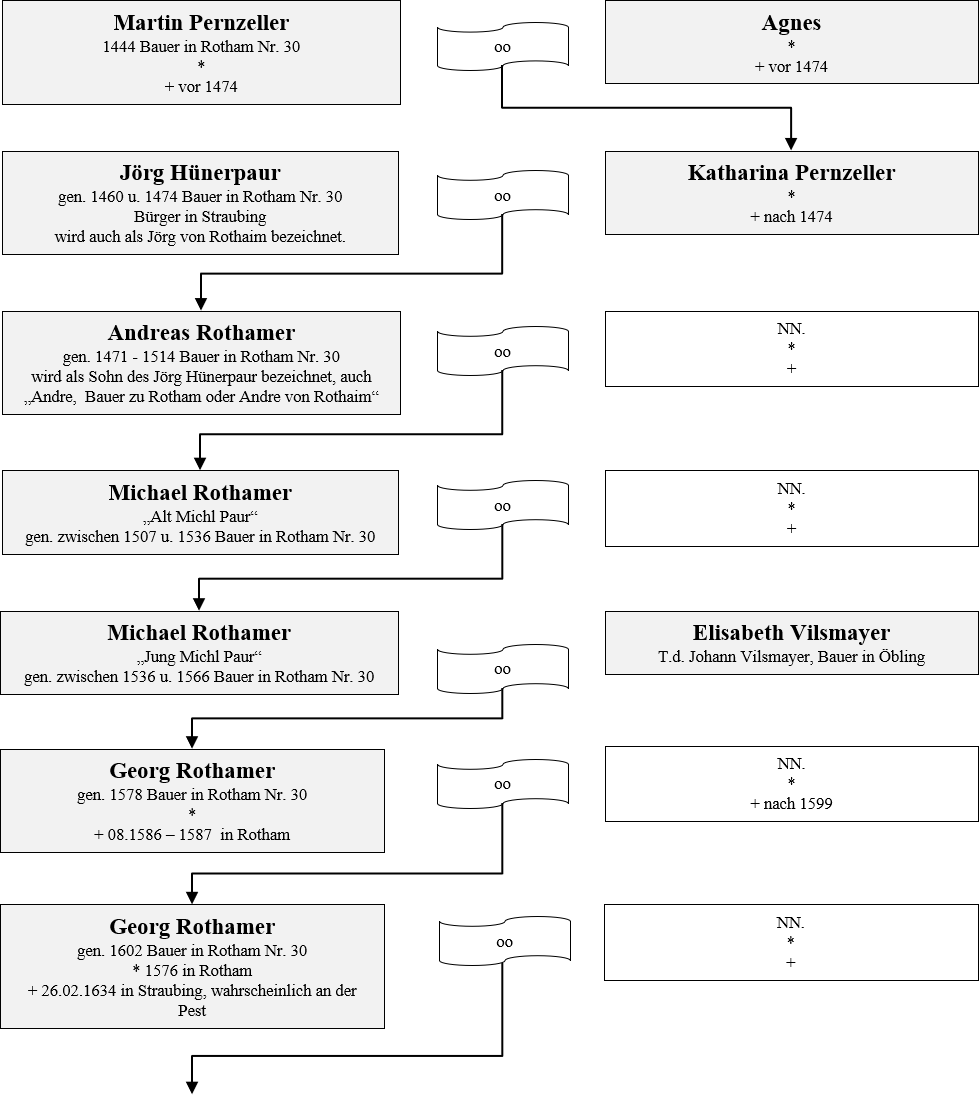

- Simon, (*ca. 1616) der Hoferbe in Rotham

Die Kirchenbücher beginnen

Georg’s Sohn Simon Rothamer heiratet am 30.06.1636 in St. Jakob in Straubing Anna Maria Sieber von Münster28.

Das Ehepaar richtet den Hof in Rotham wieder her, muss jedoch noch weitere zweimal Überfälle der schwedischen Soldaten erdulden – im Januar 1641 und von Juli bis September 1647. Als eine der wenigen Bauersfamilien überleben sie alle drei Schwedenüberfälle und kann auf dem Hof bleiben.

Dreizehn Kinder sind von dem Paar bekannt. Zehn Kinder erreichen das Erwachsenenalter:

- Sebastian (+1680 in Kößnach), heiratet 1674 in Steinach Maria Frankl von Oberhartberg und in zweiter Ehe 1677 in Kirchrothdie Bauerswitwe Ursula Neudorfer von Kirchroth. Zunächst ist er Hofbauer in Steinach und ab ca. 1677 Bauer in Kößnach

- Georg, heiratet 1665 in Hofdorf die Bauerswitwe Susanne Gifftner von Hofdorf b. Wörth

- Ursula (*1642 in Straubing +1683 in Gschwendt) heiratet 1663 den Hafner Johann Schuhbauer von Steinach und ca. 1676 den Hafner Johann Dierlinger

- Maria (1644-1676) heiratet 1667 den Bäckerssohn Hieronymus Pizelmayr und geht mit ihrem Ehemann zuerst auf die Mühle in Wolferszell u. dann nach Gschwendt

- Johann Joachim (*1645) heiratet 1661 die Nachbarstochter Maria Hien und wird Bauer in Agendorf Nr. 38 (heute Kettl) und ab 1674 Bürger in Straubing

- Michael (1648-1702) heiratet 1677 die Bauerswitwe Maria Danner von Niederachdorf

- Anna (1649-1712) heiratet 1676 den Bader Peter Scheffner von Oberzeitldorn

- Georg (1651-1685) heiratet 1678 die Bauerstochter Ursula Kratzer und wird 1678 Bauer in Steinach Nr. 27

- Wolfgang (1652-1692) heiratet 1686 die Bauerstochter Ursula Schweikl von Steinach Nr. 29 und übernimmt mit seiner Frau den Hof der Schwiegereltern

- Simon (*1655) ist der Hoferbe in Rotham

Sein Sohn Simon Rothamer übernimmt 1677 den elterlichen Hof in Rotham. Er ist mit einer Maria verheiratet29.

Das Ehepaar hat acht Kinder, von denen sieben das Erwachsenalter erreichen. Sie sind die Stammeltern von vielen Rothammer-Nachfahren, die heute noch in der Gegend leben:

- Maria (1678-1751) heiratet 1698 den Wirt Johann Heitzer von Münster

- Ursula (1679) heiratet 1701 den Bauern Jakob Knott von Pichsee

- Michael Christoph (1680-1759), heiratet 1706 die Hoferbin Katharina Speckl von Großneundling.

Ihre Nachfahren sind in Pilgramsberg, Hüttenzell, Steinmühle b. Zell, Bruck, Obertraubling, Hartford/USA, Prentice u. Medorf/USA, Oberzell, Unterzell, Niedermotzing Schwemm, Heilbrunn, Rattiszell, Wäscherzell, Wiesing, Gschwellhof, Irling, Dammersdorf, Euersdorf, Breitenweinzier, Unterhartberg, Unterparkstetten, Thurasdorf, Haader zu finden. Und hier sind nur die männlichen Namensträger genannt. Siehe Nachfahrenliste der Rothammer in Großneundling.

- Andreas (1681-1734) heiratet 1712 die Hoferbin Margaretha Gaissinger von Wolferszell Nr. 15

Der Arzt Johann Stephan Rotthammer in Cham ist sein Sohn und der Fürstlich Thurn und Taxis’scher Bibliothekar Prof. Franz Wilhelm Rothammer30 sein Enkel.

- Jakob (1683-1720) heiratet 1710 die Müllerstochter Katharina Kraus von Wolferszell

- Johann (1686-1741) heiratet 1716 die Bauerswitwe Maria Groß, geb. Foidl, von Hinterschida

- Michael (*1687) übernimmt den elterlichen Hof in Rotham

Als Maria Rothamer am 28.05.1721 im Alter von 71 Jahren stirbt, verlobt sich der 66-jährige Witwer eine Woche später am 04.06.1721 mit der verwitweten Hofmeisterin Elisabeth Perger vom Thurnhof31. Eine Hochzeit scheint jedoch nicht stattgefunden zu haben, denn am 9. September wird er in Steinach mit der verwitwete Tagelöhnerin Ursula Engl von Furth32 getraut.

Ein Jahr später, am 16.05.1722 übergibt Simon seinen umfangreichen Besitz seinem jüngsten Sohn Michael33.

Zu dem ganzen Hof gehört

- ein Viertlbau in Rotham auf dem „vor alters weder Haus noch Hof gewesen, dermall aber mit Haus, Stadl und Stallung, alles wohlerbaut“

- ein halbes Viertlbau zu Rotham, wobei weder Haus noch Hof vorhanden sind

- ein Viertelbau, die Weid in den Rieden genannt, samt dazugehörigen hölzernen Behausung, ein Stadel mit einer Tenne, Stall und Backofen

- einen Acker in den Rieden, der an die Bruckmühle stößt und 75 Pifang hat.

- einen Viertlbau, auch die Weid in den Rieden genannt.

- ein halbes Viertelbau zu Rotham mit einer dazugehörigen hölzernen Behausung, Stadel und Tenne, Stall

- eine Sölde samt dazugehörigen Äcker, von der Gilt an das Gotteshaus St. Michael in Steinach zahlbar ist. (Diese Abgabe dürfte noch auf die uralte Jahrtags-Stiftung von Jörg und Agnes Hünerpaur/Rothamer aus dem Jahr 1474 zurückgehen!)

- dazu gehören noch 5 Rößer, 2 Fohlen, 25 Rinder, 1 Schweinemutter, 8 Frischling, 9 alte Schafe samt ihren Jungen, 2 Eggen, 2 Wagen, 2 Pflüge

Michael Rothamer verheiratet sich 1723 mit der Bauerstochter Katharina Prem vom Kindlasberg34 und zeugt mit ihr zwölf Kinder. Der junge Bauer scheint sehr lebenslustig gewesen zu sein, da er bereits zwei uneheliche Kinder vor der Ehe von verschiedenen Frauen hatte. Auch mit seiner späteren Ehefrau hatte er den 1718 vorehelich geborenen Sohn Andreas, der jedoch mit 16 Jahren stirbt.

Sechs Kinder erreichen das Erwachsenenalter und verheiraten sich:

- Maria Magdalena (1724-1795) heiratet 1748 den Pellhamer Bauern Joseph Gmeinwieser (heute Mandl)

- Johann Georg (1726-1781) übernimmt 1750 den Hof in Rotham

- Johann (1727-1786) wird 1758 Söldner in Agendorf Nr. 43 und heiratet nach dem Tod seiner ersten Ehefrau die Bauerswitwe Eva Heisinger von Hoerabach

- Katharina (1729-1795) scheint bei ihrem Cousin dem Chamer Arzt Stephan Rotthammer im Haushalt gewesen zu sein. 1756 heiratet sie in Cham den Anwalt Franz Joseph Rohrer und 1761 den Chamer Anwalt Johann Lorenz Beutelhauser.

- Anna Maria (*1734) heiratet 1753 den Zimmermann Mathias Wildfeuer von Hiening. Das junge Ehepaar lässt sich anfangs in Wolferszell nieder, ist jedoch nach 1759 weggezogen.

- Maria Anna (*1738) heiratet 1761 Johann Sagstetter von Oberwinkling. Nach der Eheschließung erwirbt das junge Paar eine Sölde in Falkenfels.

Michael Rothamer stirbt bereits 1740 im Alter von knapp 53 Jahren. Gegen den damaligen Gepflogenheiten verheiratet sich die 44jährige Witwe Katharina Rothamer nicht wieder, sondern bewirtschaftet den großen Hof mit ihren sechs unmündigen Kindern selbst weiter.

Mit 54 Jahren übergibt sie 1750 ihrem ältesten Sohn Johann Georg Rothamer den Hof. Normalerweise wurden die jüngsten Söhne die Hoferben, da so die älteren Kinder erst noch alle heiraten und finanziell versorgt werden konnten und der Hoferbe, außer seinen meist schon älteren Eltern, keine große Belastung mit übernahm.

Johann Georg heiratet ein Jahr später die Bauerstochter Anna Maria Loichinger von Aufham. Die Bäuerin bringt 17 Kinder zu Welt, von denen 10 das Kindsalter nicht überleben.

- Barbara (*1753) heiratet mit 43 Jahren 1796 den Agendorfer Bauern Johann Georg Foidl (*1760) vom Hienhof (Hs.Nr. 38, heute Kettl). Die Ehe bleibt kinderlos.

- Jakob (1758-1831) heiratet 1792 die Bauerstochter Barbara Weißböck von Bärndorf und lässt sich als Bauer in Sollach nieder. Seine männlichen Nachfahren sind später in Ebenthan, Obermotzing, Kößnach, Hofmühl b. Schwarzach, Riglberg und Straubing zu finden. Siehe Nachfahrenliste der Rothammer in Sollach.

- Joseph (*1761) wird ca. 1796 Bauer in Alburg auf dem ganzen Mittermair Hof

- Johann Georg (*1763) erhält ca. 1796 den Hof in Rotham

- Maria Anna (1764-1833) heiratet 1800 den Witwer Michael Hartberger von Steinach Nr. 24

- Anna Maria (*1770) ist mit dem Bauern Michael Bindhammer von Steinbach b. Mengkofen verheiratet

Auch Johann Georg Rothamer stirbt 1781 im Alter von nur 54 Jahren und seine Witwe Anna Maria wirtschaftet alleine weiter, bis sie ca. 1796 ihrem jüngsten Sohn Johann Georg den Hof übergibt.

Der holt seine Braut Anna Maria Foidl von Agendorf aus dem Hienhof (Hs.Nr. 38, heute Kettl), wo seine Schwester Barbara drei Tage vorher eingeheiratet hat.

Das Ehepaar hat drei Kinder:

- Walburga (*1798) heiratet 1821 in den großen Söldner-Hof in Bärnzell ein. Ca. 1842 verkaufen sie und ihr Ehemann Jakob Söldner den 300 Tagwerk großen Hof an den Steinacher Gutsbesitzer Freiherr von Berchem-Königsfeld und erwerben hierfür einen Hof in Schambach.

- Johann, der einzige Sohn erbt den elterlichen Hof

- Anna Maria (*1804)

Johann Rothamer übernimmt am 31.10.1831 den Hof in Rotham und heiratet die Bauerstochter Magdalena Fruhstorfer von Breitenweinzier.

Von den acht Kindern werden nur zwei Söhne erwachsen:

- Johann Evangelist (1832-1883) heiratet 1859 die Wirtstochter von Gschwendt Johanna Brandstetter und lässt sich als Krämer in Haselbach nieder

- Michael (*1838), der Hoferbe

Im April 1842 erwirbt Johann Rothamer den benachbarten Kirchhof in Rotham (Hs.Nr. 29) von Peter Bayer mit 33 Tagwerk landwirtschaftlichen Grund. Er bricht die Gebäude des alten Kirchhofes ab und übernimmt die Grundstücke in sein Anwesen und kann damit den Rothamer-Hof auf insgesamt 150 Tagwerk erweitern.

Rotham hat von da an nur noch zwei Hofstellen.

Nachdem Magdalena Rothamer 1842 mit 37 Jahren, zwei Wochen nach der Geburt des achten Kindes, an Brustwassersucht stirbt, holt sich der Witwer sechs Wochen später die 38jährige Nachbarstochter Anna Maria Foidl als Mutterersatz für seine zwei Söhne ins Haus.

Das einzige Kind aus dieser zweiten Verbindung wird nur sechs Tage alt und als auch die zweite Ehefrau in jungen Jahren nach fünfjähriger Ehe einer Lungenentzündung erliegt, heiratet der Witwer nicht mehr.

Von den bisherigen Hofbauern ist zu ihrer persönlichen Lebensgeschichte nichts überliefert. Von Johann und seinem Sohn und Hofnachfolger Michael gibt es jedoch einige Anekdoten, die vom Steinacher Schlossbenefiziaten und Volkskundler Josef Schlicht überliefert sind. In Schlicht’s Werken kommen der stolze Bauer und sein lausbübischer Sohn Michael jeder mindestens ein Dutzendmal vor35.

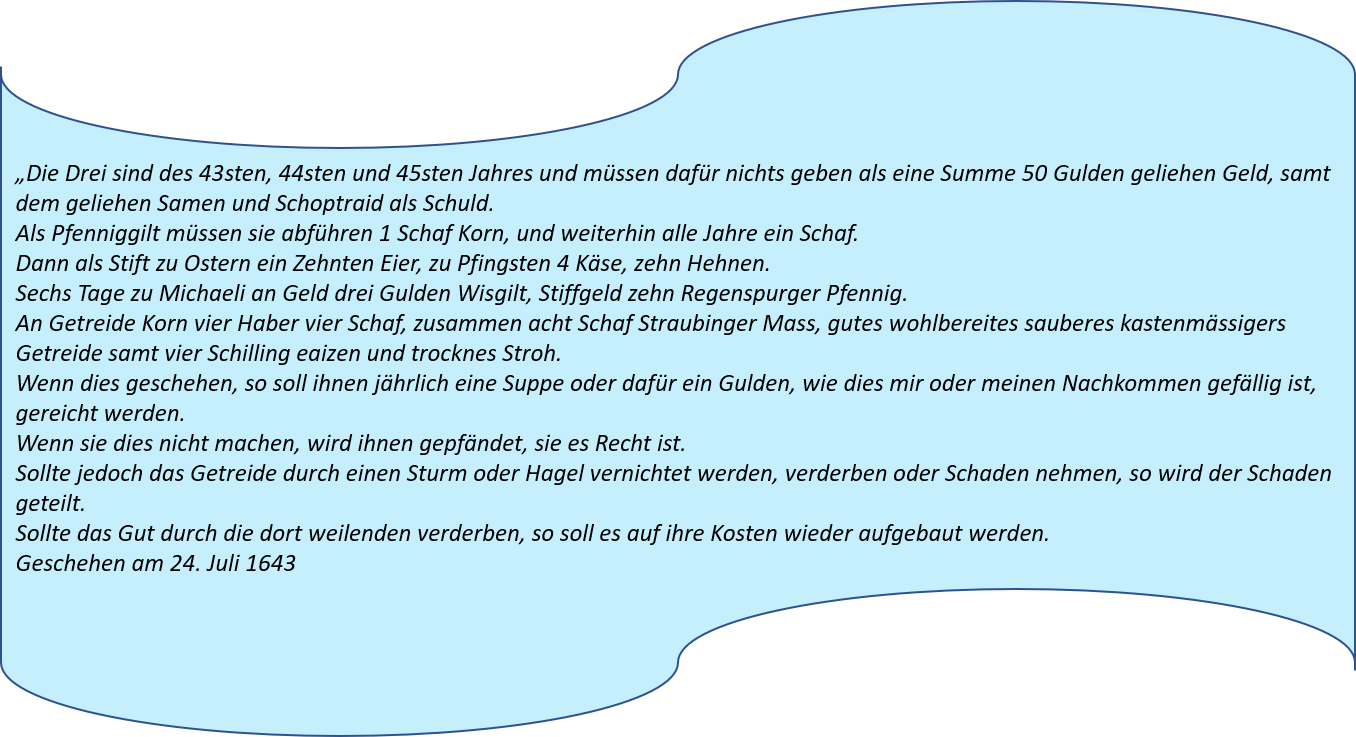

1858 übergibt der Bauer den Hof an seinen 20jährigen Sohn Michael. Der holt sich seine Ehefrau aus dem Stubenhofer-Hof in Gschwendt.

Bei ihrer sechsten Geburt verblutet die 27jährige junge Bäuerin und der Witwer heiratet ein Jahr später die Bauerstochter Katharina Sollinger von Breitenweinzier, die nochmals acht Kinder zu Welt bringt.

Michael Rothamer hinterlässt zehn Kinder, als er 1881 mit 42 Jahren an der Lungensucht stirbt.

Vier Kinder aus erster Ehe mit Katharina Stubenhofer:

- Johann Baptist (*1859) ist 1885 Dienstknecht im Institut der englischen Fräulein in Nymphenburg

- Katharina (1860-1932) heiratet 1879 den Agendorfer Bauern Michael Bachl

- Anna Maria (1861-1930) heiratet 1881 den Bauern Xaver Straßmayer aus Uttendorf

- Kreszenz (1863-1929) heiratet 1884 den Bauern Rupert Leibl von Unterniedersteinach Nr. 6

Sechs Kinder aus zweiter Ehe mit Katharina Sollinger:

- Karolina (1870-1950) heiratet 1894 den Agendorfer Bauern Xaver Spanner

- Therese (1871-1951) heiratet 1895 den Bauern Georg Brebeck in Haberkofen

- Michael (1892-1937) übernimmt den Hof von der Mutter

- Karl (1876) heiratet 1904 Maria Albertelli und wird Gastwirt in Aschaffenburg

- Ludwig (1878-1941) heiratet die Wirtstochter Maria Hilmer von Wolferszell

- Helena (1880-1906) heiratet 1903 den Bauern Johann Baptist Petzenhauser von Kößnach

Das Flurkreuz an der Kreuzung bei Rotham von 1881 erinnert an den jung verstorbenen Bauern Michael Rothamer.

Bild: Claudia Heigl

Auch diese Rothamer Bäuerin verheiratet sich nach dem Tod des Ehemannes nicht wieder, als ihr Ehemann in jungen Jahren stirbt. Die 39jährige zieht ihre sechs Kinder zwischen elf und einem Jahr alleine groß.

Siebzehn Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes übergibt Katharina Rothamer 1898 den Hof an ihren ältesten Sohn Michael.

Der junge Bauer Michael Rothamer geht auf dem Kienberger-Hof in Kleinwieden auf Brautschau und bekommt die zweitälteste Tochter Rosina Kienberger zur Frau.

Das Ehepaar hat insgesamt 15 Kinder. Vier Söhne und sieben Töchter erreichen das Erwachsenenalter.

Unerwartet stirbt Michael Rothamer 1937 im Alter von 64 Jahren. Wiederum behält die Witwe die Zügel in der Hand und wirtschaftet noch 15 Jahren selbst weiter, bis sie 1952 dem zweitältesten Sohn Joseph den Hof übergibt.

Katharina und Michael Rothamer mit zehn ihrer Kinder

Bild: Familie Rothamer, Rotham

aufgenommen ca. 1970

Bild: Familie Rothamer, Rotham

Heute bewirtschaftet die 17. Generation der Rothamer-Bauern den Hof in Rotham. Zählt man die Pernzeller noch hinzu, ist die Familie seit mindestens 18 Generationen auf dem Anwesen.

Quellen:

1 In der Ausstellung zum 80jährigen Gründungsjubiläum des Bay. Landesvereins f. Familienkunde in München (2002) wurde die Familiengeschichte der Rothamer aus Rotham ausgestellt und als „äußerst seltener Fall“ beschrieben.

2 Herrlein Jürgen, Genealogie der Familie Rothamer aus Rotham bei Straubing in den Blättern des Bay. Landesvereins f. Familienkunde 65. Jhg. 2002, S. 37 ff.

3 Jahresbericht des historischen Vereins f. Straubing u. Umgebung, 65. Jhg. 1962, S. 45, Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, fol. 39b von Dr. Jos. Keim

4 Mohr C., Die Traditionen des Klosters Oberalteich, 1979, S.115, Urkunde Nr. 54

5 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B157, fol. 19, Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach mit Abschriften der Kaufbriefe u.a. Urkunden der Kirche undatiert

6 Jahresbericht des Hist. Vereins für Straubing und Umgebung, 54. Jhg. 1951, S. 31, Die Stadtsteuerbücher von 1462 und 1501 von Dr. Jos. Keim

7 BayHStA München, Kurbayern Äusseres Archiv 4777, fol.66 und 67, Salbuch Domkapitel Augsburg 1458

8 BayHStA München, Kurbayern Conservatorium Camerale 247, fol. 4, Salbuch der sog. Propsteischen Güter um 1460, fortgeführt bis ins 16. Jhd.

9 BayHStA München, Kurbayern Conservatorium Camerale 247, fol. 6, Salbuch der sog. Propsteischen Güter um 1460, fortgeführt bis ins 16. Jhd.

10 Jahresbericht des historischen Vereins f. Straubing und Umgebung 64 Jhg. 1961, S. 27 Domkapitlische Mahlzeiten in Straubing von Dr. Josef Keim

11 Solleder F., Straubinger Urkundenbuch, Straubing 1911-1918, Urkunde Nr. 657, S. 457

12 Die Bezeichnung „von“ ist kein Adelsprädikat, sondern bezieht sich auf den Herkunftsort Rotham.

13 Mader Felix, Die Kunstdenkmäler von Niederbayern, VI Stadt Straubing, 1921,

14 BayHStA München, Conservatorium Camerale 247, fol. 4, 32 und 33

15 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1180/3, Steuerregister Hofmarken Rentkastenamt Straubing 1529

16 BayHStA München, GL Straubing 22 „Anlag Register von den Hofmarchen auf den Kasten Straubing gelegent“ 1536

17 BayHStA München, Karmelitenkloster Straubing Urkunden 237

18 BayHStA München, Gerichtsurkunde Landgericht Straubing Nr. 138

19 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B99, fol. 59‘ Steuerbuch des fürstl. Kasten Straubing 1578

20 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 73-78‘

21 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B104, fol. 29‘, Scharwerksbuch der propsteiische Untertanen 1587

22 Melchor Rothamer tritt am 22.10.1631 als Zeuge auf. Hier wird er als Melchior Rothammer, Bäcker in Wiesenfelden, 67 Jahre aufgeführt.

23 StA Landshut, Briefprotokolle Mitterfels Nr. 729, Nachlaß-Protokoll mit Vermögensverzeichnis vom 19.09.1633. Hier wird auch der Übergabebrief von Melchior‘s Vater Georg Rothamer von Rotham, ausgefertigt am 14.08.1586, erwähnt.

24 Stadtarchiv Straubing, Salbuch des Bürgerspitals Straubing 1630, fol. 1060. In dem 1630 entstandenen Salbuch wird Georg Rothamer’s Alter mit 54 Jahre angegeben. Beim Sterbeeintrag wird sein Alter zwar mit 48 Jahren angegeben, dies dürfte jedoch falsch sein.

25 BayHStA München, Kurbayern Geheimes Landesarchiv 1198, fol. 378‘, Grenz- Güter- und Volksbeschreibung des Landgerichts und Kastenamt Straubing 1478-1640, darin Scharwerksbeschreibung von 1602

26 Jahresbericht des Hist. Vereins für Straubing und Umgebung e.V. Jahresbericht Band 61 (1958): Totenbuch der Pfarrei St. Jakob/Straubing 1625 – 1635. Allein im Januar und Februar 1634 sind 79 Tote verzeichnet, während ein Jahr danach nur 4 bzw. 7 Sterbefälle eingetragen sein.

27 Der Hof in Degenberg gehörte zum Kastenamt Schwarzach. So könnte der Trauzeuge Michael Rothamer identisch sein mit dem Degenberger Hofbauern.

28 Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel St. Jakob/Straubing, Bd. 18, fol. 164, FN 483

29 Die Trauungseinträge zwischen Februar 1674 und Mai 1678 fehlen in den Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach. Außerdem sind die Briefprotokolle in diesem Zeitraum im Staatsarchiv Landshut vom Rentkastenamt Straubing ebenfalls sehr lückenhaft, so dass die Herkunft der Maria nicht festgestellt werden konnte.

30 Trapp Eugen, Professor Wilhelm Rothammer, in Zeitschrift „Die Oberpfalz“, 1954, S. 164

31 Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Parkstetten, Bd. 1, fol. 253, FN 14

32 Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach, Bd. 2, fol. 110, FN 33

33 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P 93, fol. 80 Übergabe pr. 2000 fl vom 16.05.1722

34 Im Heiratseintrag wird als Herkunftsort „Voidlberg“ genannt. Hier handelt es sich um den Kindlasberg.

35 Schlicht Josef, Altbayernland und Altbayernvolk, 1886, S.73, S.257: Altheimland 1895, S.153 ; Bayerisch Land und Bayerisch Volk 1875, S. 281, S. 289, S.341 (diese Seitenzahlen beziehen sich auf die Ausgabe 1927 von Dr. S. Höpfl)

Weitere Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster Agendorf 17/2-6, 17/2-10, 17/2-14

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

aktualisiert: 06.04.2022

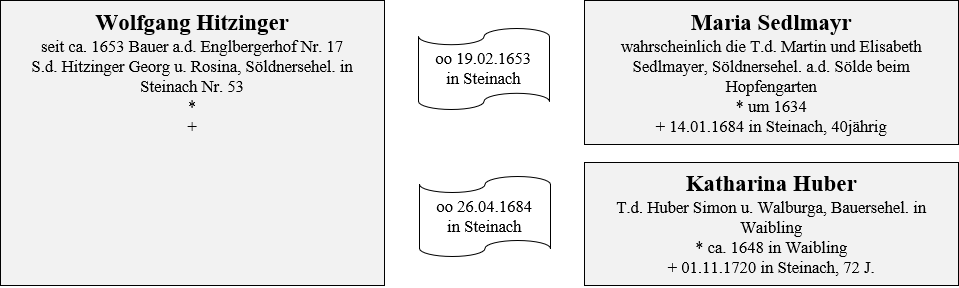

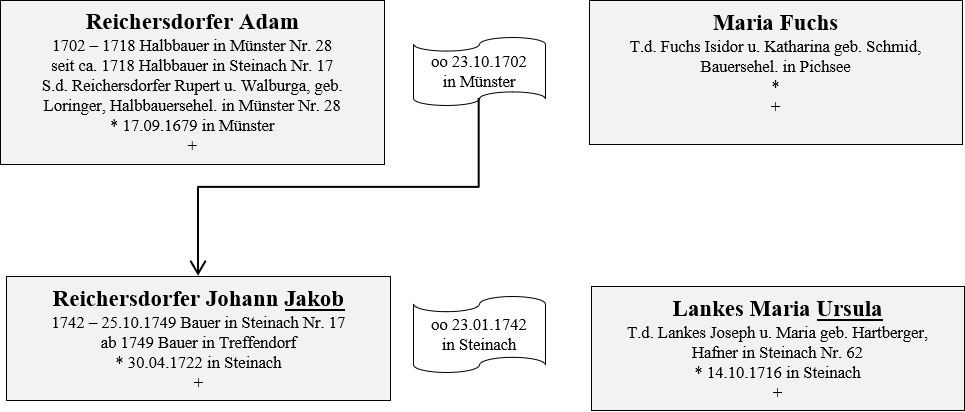

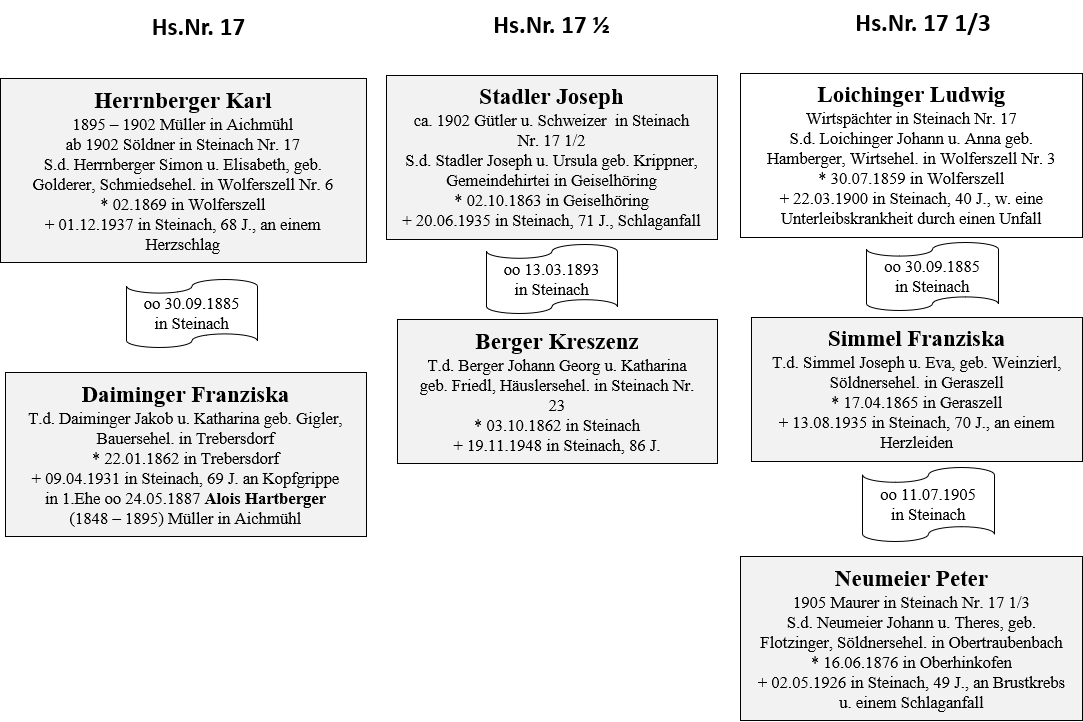

Der ganze "Bründlhof" - heute Dietl

von Claudia Heigl

Der Dietl-Hof aufgenommen im April 2020

Bild: Claudia Heigl

14141 muss dieser Hof bereits existiert haben, da es im Salbuch von 1579 einen Hinweis auf einen alten Kaufbrief aus diesem Jahr gibt.

14362 wird das „Gut in Rothaim auf dem der Hansel Hie“ aufsitzt in einem Kaufbrief erstmals urkundlich erwähnt. Es ist im Besitz der Steinacher Burgherren der Warter von der Wart.

Dieser Hans Hien dürfte der Urvater aller Hien's in der Umgebung sein. Die Hien von Gschwendt, Rotham, Berghof, Münster, Steinach, Bielhof usw. dürfen auf ihn zurückgehen.

Die Patriziersfamilien Zeller - Riedler und Sigersreiter als Eigentümer des Hofes

Als die Warter um 1436 in finanzielle Schwierigkeiten kommen beabsichtigen sie ihr Schlossgut in Steinach mit den außerhalb gelegenen Höfen an die Grafen von Ortenburg zu verkaufen. Dieser Verkauf ist wahrscheinlich jedoch nicht zustande gekommen.

Stattdessen dürften sie das Schloss mit dem Dorf Steinach behalten haben und nur die außerhalb gelegenen Höfe an den reichen Staubinger Kaufmann Hermann Zeller verkauft haben.

Um 1458 ist Hermann Zeller als Eigentümer des Hofes nachgewiesen3. Der reiche Handelsmann besitzt zu dieser Zeit auch die zwei Höfe in Pellham, den Berghof, den Sackhof, die alte Taferne in Wolferszell, einen Hof in Gschwendt, einen Hof in Innersteinach und eine Sölde in Bärnzell. Diese Besitzungen liegen alle an den wichtigen Fernhandelsstraßen nach Böhmen und waren vorher im Eigentum der Warter.

Auf dem Hof wirtschaftet Hans Hien der Jung als Bauer, der 1446 sein Erbrecht an der Tafern in Wolferszell verkaufte4.

Nach dem Tod seines Vaters erbt 1465 Caspar Zeller, diversen Grundbesitz. Darunter auch die zwei Höfe in Pellham und den Hof in Rothaim, „auf dem der Hien sitzt“5.

15826 ist der Straubinger Bürgermeister Paul II. Siegersreiter (+1589) als Eigentümer des Rothamer Hofes nachgewiesen.

Ihm folgt Sohn Dr. Christoph I. Sigersreiter (+1635) nach, der ebenfalls Bürgermeister von Straubing wird.

Nach dessen Tod erbt Dr. Christoph II. Sigersreiter (+1668) den Hof. Er ist Bannrichter des Rentamts Straubing und höchstwahrscheinlich ein Sohn des Vorgenannten.

Vom Hienhof zum Bründlhof

Rund 140 Jahre finden wir die Familie Hien als Bauern auf dem Hof, nachdem 1436 der Hansel Hien dort erstmals genannt wird.

1529 schätzt Jörg Huen (= Georg Hien) seinen Hof auf 12 Pfund Pfennige und zahlt hierfür 2 Schilling 6 Pfg. Steuer11 und 1566 wird ein „Georg Hön“ nochmals urkundlich erwähnt.12

1579 wird der Besitz im Salbuch des Rentkastenamts Straubing ausführlich beschrieben:

Wolf Hönn (Hien), hat innen einen achtzehntenteils eines Hubbaus, so von Eberhardten Pernzeller herkommt, dazu einen Viertl Bau zu Ried in der Waid, und einen halben Teil Waid daselbst, an Holz und Wismaht, samt etliche Pifang Ackers ausserhalb der Ried zu Rothamer Feld gelegen. Vermög eines Kaufbriefes dessen Datum im Jahr 1526 verfertigt ist und sich auf Erbrecht lehnt. Dazu gehört eine hölzerne Behausung, zwei Stadel, jeder mit einer Tenne, Stall und einen Backofen, alles mittelmäßig erbaut. Davon dient er jährlich auf den fürstlichen Kasten Straubing an Geld 1 Schilling 16 Pfennig13.

Außerdem besitzt er noch einen Acker „der Pruckacker“ genannt, aufgrund eines Kaufbriefes von 1484, der von Michael Pabst hergekommen ist und an die „Pabstfurth“ stößt14.

Eigentlicher Obereigentümer des Hofes ist aber der Straubinger Bürgermeister Paul II. Siegesreiter.

Die Familie Hien hat "nur" das Erbrecht auf den Hof und muss an die Familie Siegesreiter Abgaben dafür zahlen.

158715 wird ein Sigmund Lorenz als Bauer auf dem Hof genannt und 159916 folgt ihm, wahrscheinlich sein Sohn, Peter Lorenz.

1632 stirbt Peter Lorenz und seine Witwe Margaretha vergleicht sich wegen des Erbes mit ihren vier Kindern Georg Lorenz, Anna Aunkhover zu Wolferszell, Mathes und Eva17.

Im November 1633 kommen die schwedischen Soldaten das erste Mal in unserer Gegend und der Hof in Rotham fällt den plündernden Kriegern zum Opfer. Das Anwesen bleibt die nächsten zehn Jahre verwaist. Die Familie Lorenz ist dabei entweder umgekommen oder geflohen.

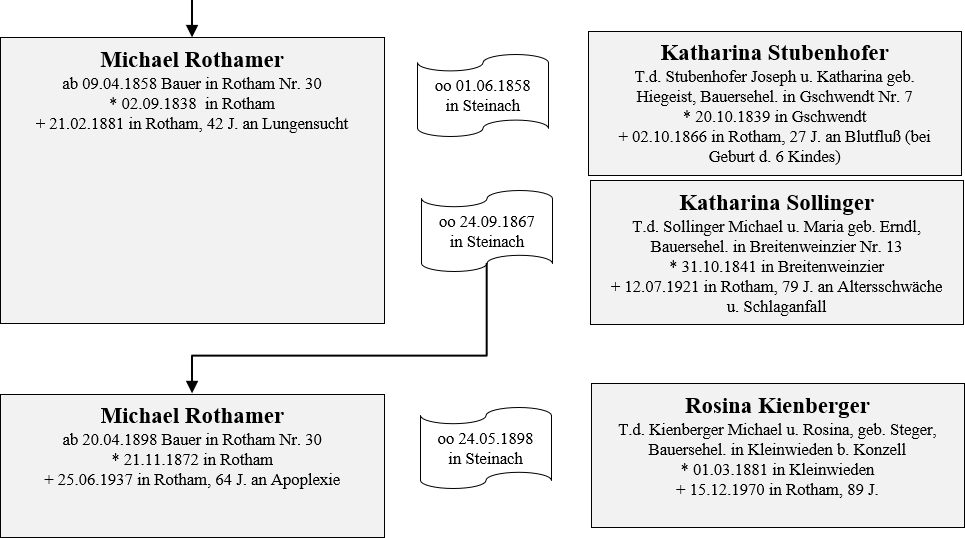

1643 werden von dem churfürstlichen Straubinger Richter und Eigentümer Dr. Christoph II. Siegesreiter die Gebäude repariert und hergerichtet. Er vergibt das lebenslange Leibrecht an Georg Prinl und Katharina, geb. Sieber seiner Hausfrau und an dessen Schwager Sebastian Sieber18.

Georg Prindl (weitere Schreibweise des Familiennamens: Bründl, Prinl, Pründl) dürfte evtl. von Unterparkstetten abstammen, wo die Familie Prindl auf mehreren Höfen zu finden sind. Seine Ehefrau Katharina war die Tochter des Leonhard Siebers von Unterparkstetten (dem späteren 3/8 Achatzenhof Hs.Nr. 20, heute Anger 1) und bringt 100 Gulden Mitgift mit in die Ehe. Georg Prindl bringt die gleiche Summe mit ein19.

Die Schweden sollten nochmals zweimal die Gegend heimsuchen – im Januar 1641 und von Juli bis September 1647. Im darauffolgenden Jahr 1648 kann fast kein Hof in der Gegend eine Abgabe abführen, da die Ernten des Jahres 1647 vernichtet oder geplündert wurden. Im November 1648 leihen sich Georg und Katharina Bründl von ihrem Grundherrn und Straubinger Oberrichter Dr. Christoph Siegesreiter 300 Gulden um einen Neuanfang zu starten20.

1653 haben die beiden die Absicht ihr verliehenes Erbrecht an ihren Schwager Sebastian Sieber und dessen Ehefrau Katharina um 300 Gulden zu verkaufen. Der Vertrag scheint jedoch nicht zustande gekommen zu sein, da er in den Briefprotokollen durchgestrichen wurde.

Von Georg und Katharina Prindl erreichen von den acht Kinder fünf das Erwachsenenalter:

- Simon (1647-1671) wird Bauer in Gschwendt. Er heiratet 1668 Katharina Klingeisen, Bauerstochter von der Waidt.

- Georg ist der Hoferbe in Rotham

- Maria (*1656) heiratet Georg Hösl, Bauer in Rankam

- Margaretha (*1660) heiratet Franz Grandsberger, Bauer in Willerszell

- Elisabeth (*1662) heiratet Johann Bogner, Schuster in Gschwendt

Am 27. Oktober 1674 übergeben sie sie ihrem Sohn Georg Prindl und seiner Ehefrau Maria ihren „innegehabten und Dr. Christoph Siegersreither Erben zu Straubing“ gehörigen Hof zu Rotham21.

Georg ist mit der Nachbarstochter Anna Maria Hien vom „Kirchhof“ verheiratet. Der erste Sohn Sebastian kommt noch in Rotham zur Welt. Ca. 1676 verkauft das Ehepaar jedoch den Hof in Rotham an Simon und Margaretha Foidl von Agendorf und erwerben dafür einen Hof in Pellham (alte Hs.Nr. 27, heute Wolf)

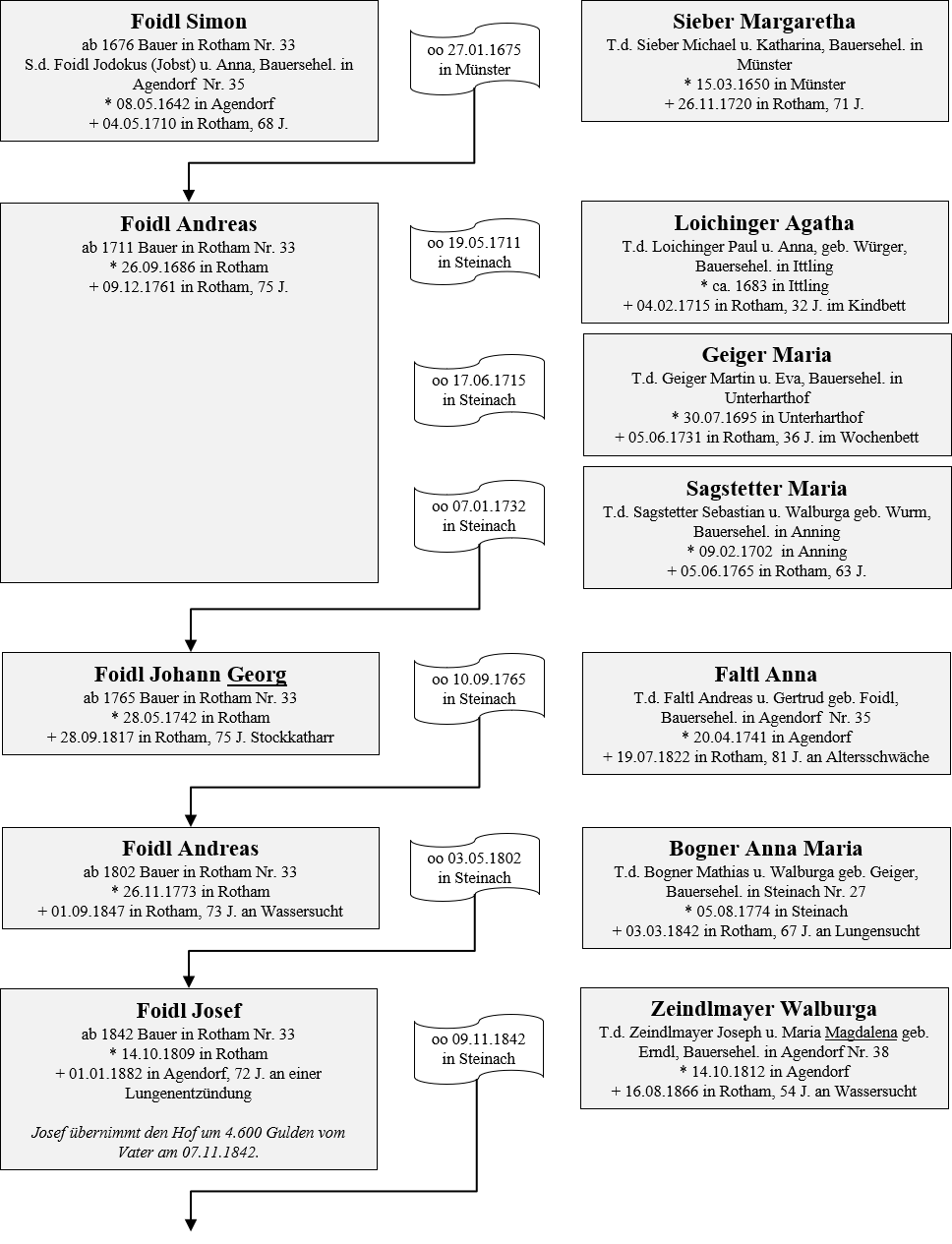

Die Bauersfamilie Foidl

Die nächsten 200 Jahre bewirtschaftet die Familie Foidl (weitere Schreibweise: Foyerl, Voitl) den Hof. Nachkommen dieser stark verzweigten Bauersfamilie finden wir auf allen größeren Höfen in Steinach und der Umgebung.

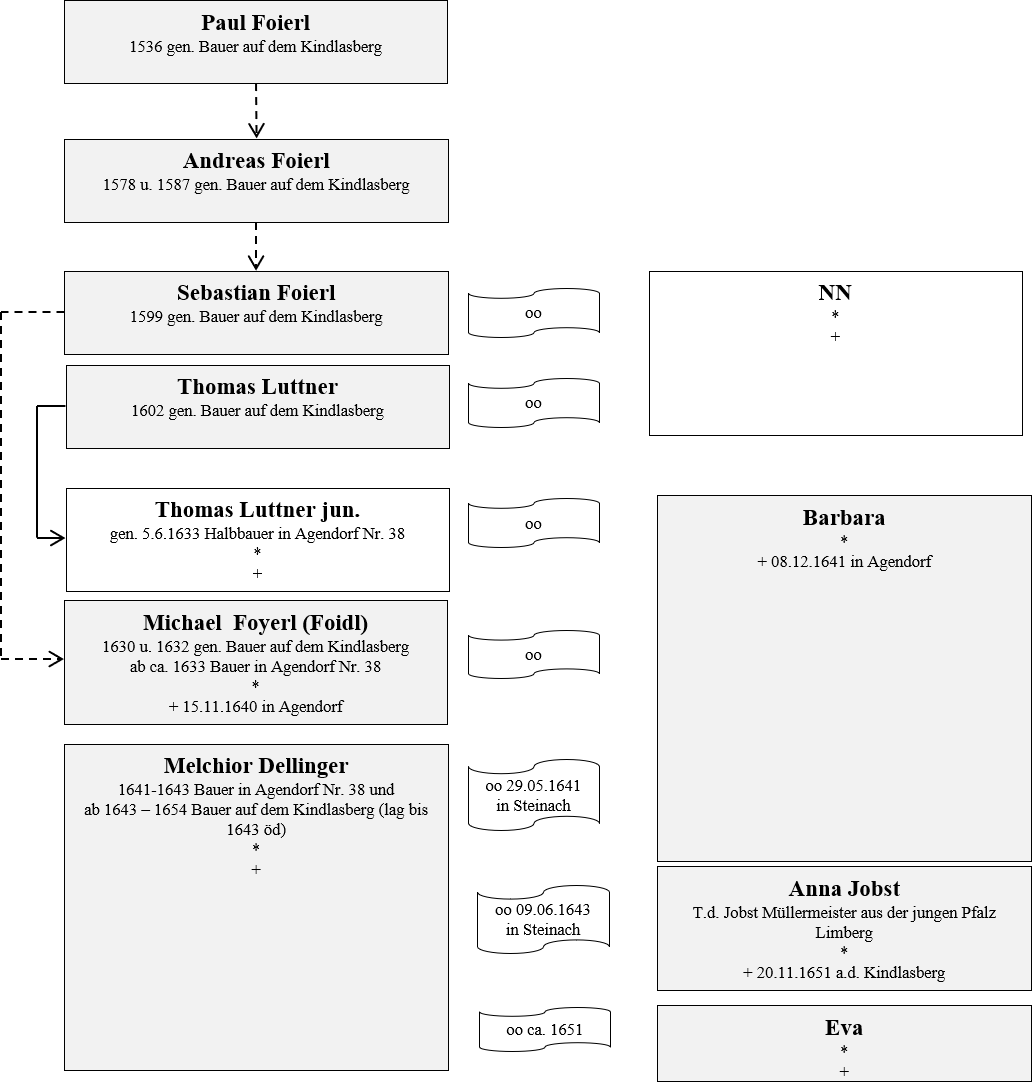

Die Foidl (frühere Schreibweise des Namens: Foyerl, Foierl) dürften ihren Ursprung auf dem Kindlasberg gehabt haben.

Simon ist der älteste Sohn des Agendorfer Bauern Jodokus (Jobst) Foyerl. Sein Vater kaufte 1637 seinen Hof in Agendorf und war zu seiner Zeit der größte Bauer im Dorf (Hagenauer- oder Faltlhof Hs.Nr. 35, heute Kinsachweg 1, Stelzl).

Simon Foidl ist mit der Bauerstochter Margaretha Sieber von Münster Nr. 3 verheiratet. Ihr jüngster Sohn Andreas übernimmt 1711 den Hof im Rotham während der ältere Sohn Wolfgang (*1680) einen Hof in Bärnzell erwirbt.

Andreas heiratet drei Mal. Seine ersten beiden Ehefrauen – Agatha Loichinger von Ittling und Maria Geiger von Unterharthof - sterben im Kindbett. 1732 nimmt sich der 46jährige die Bauerstochter Maria Sagstetter von Anning als dritte Ehefrau.

Von den insgesamt 14 Kindern sind folgende weitere Lebenswege bekannt:

Aus erster Ehe:

- Johann Michael (*1712) heiratet 1742 Maria Walburga Bergmaier von Unterniedersteinach und erwirbt 1746 den Sackhof

- Maria heiratet 1739 Josef Piendl, Bauer in Oberzeitldorn

Aus zweiter Ehe:

- Martin (*1728) heiratet 1759 in den Hof seiner Braut Anna Maria Hien in Agendorf ein (Hs.Nr. 38, heute Mitterfelser Str. 3, Kettl)

Aus dritter Ehe:

- Maria Anna (*1734) heiratet 1761 Joseph Laiminger, Bauer in Oberhartberg

- Michael (*1736) heiratet 1766 die Bauerstochter Anna Schütz vom Kindlasberg. Die Familie zieht von Steinach weg.

- Johann Georg (*1742) übernimmt den elterlichen Hof in Rotham

- Anna Maria heiratet 1778 Joseph Zeindlmayr, Bauer in Gschwendt

Das Obereigentum des Hofes ist 1746 in die Hände der Freifrei Anna Antonia von Scharpffed (Scharfsöd) auf Tunzenberg bei Mengkofen übergegangen und seither auch mit der niederen Gerichtsbarkeit bei der Hofmark Tunzenberg22 23. Dort bleibt es bis zur Bauernbefreiung im Jahr 1848, dann dürfte Josef Foidl den Hof abgelöst haben.

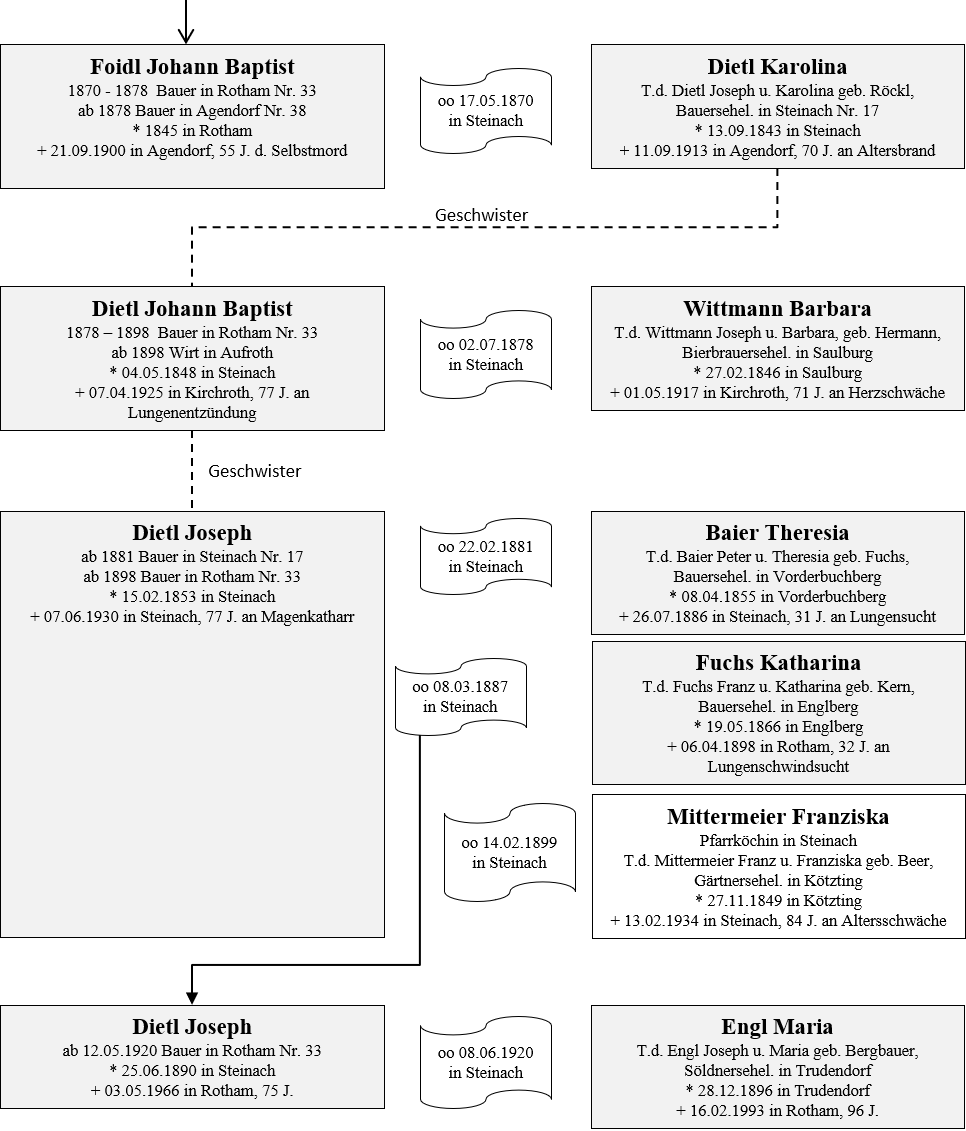

Weitere drei Foidl-Bauern folgen, bis schließlich 1870 Johann Baptist Foidl den 93 Tagwerk großen Hof übernimmt. Der 25jährige vermählt sich mit Karolina Dietl, die aus dem großen Dietl-Hof in Steinach stammt.

Acht Jahre später, am 05.09.187824, verkaufen Johann und Karolina Foidl den Hof in Rotham an Karolina’s Bruder Johann Baptist Dietl und seiner Ehefrau Barbara und erwerben hierfür den Dietl-Hof in Agendorf (Hs.Nr. 38, heute Kettl) von Karolina’s weiterem Bruder Georg Dietl (*1840).

Johann Baptist Dietl, der mit der Bierbrauers- und Schlossbesitzerstochter Barbara Wittmann von Saulburg verheiratet ist, behält den Rothamer Hof die nächsten 20 Jahre.

Drei Töchter überleben das Säuglingsalter:

- Barbara (*1879) heiratet 1878 Josef Bauer von Kirchroth

- Franziska (*1880) heiratet 1914 August Piendl und übernimmt das Wirtshaus in Aufroth

- Maria (*1881) heiratet den Bäcker Xaver Mittermeier von Kirchroth

Am 20.01.1898 verkaufen Johann und Barbara Dietl den Hof in Rotham und erwerben hierfür das Wirtshaus in Aufroth.

Käufer des Rothamer Hofes ist wiederum ein Bruder von Johann Dietl – Joseph Dietl, Erbe des elterlichen Hofes und bisher Bauer auf dem Dietl-Hof in Steinach. Joseph’s zweite Ehefrau und Mutter des späteren Hoferben Joseph Dietl (1890-1966) stirbt drei Monate nach dem Umzug und der Witwer geht erst 12 Jahre später wieder eine Ehe ein.

Joseph Dietl (1853-1930)

ab 1898 Bauer in Rotham

Hofnachfolger wird 1920 Sohn Joseph Dietl, der sich mit Maria Engl von Trudendorf vermählt.

Josef und Maria Dietl mit ihren zwei Söhnen

aufgenommen 1925

Bild: Familie Dietl, Rotham

Der Dietl-Hof ca. 1960

Bild: Familie Dietl, Rotham

aufgenommen 1985

Bild: Familie Dietl, Rotham

Quellen:

1 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 71, In einem Zusatz wird in dem Salbuch auf einen Brief von einem Jahr 1414 hingewiesen.

2 Heimatarchiv Steinach, Schlossurkunde von 1436. In dieser Kaufurkunde verkaufen die Warter das Schlossgut Steinach an die Ortenburger. Dieser Verkauf ist jedoch nicht zustande gekommen.

3 BayHStA München, Kurbayern Äusseres Archiv 4777, Salbuch Domkapitel Augsburg 1458, S.66 und 67

4 Solleder Fridolin, Urkundenbuch der Stadt Straubing, 1918, S.301, Urkunde Nr. 392, Verkauf der Tafern in Wolferszell

5 Solleder Fridolin, Urkundenbuch der Stadt Straubing, 1918, S. 345, Urkunde Nr. 468, Testament des Hermann Zeller

6 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 71‘

7 StA Landshut, Landschaft Unterlands Rep. 286 Nr. 1180 III, Steuerregister Hofmarken Rentkastenamt Straubing 1529

8 BayHStA, Gerichtsurkunde Landgericht Straubing Nr. 138 (27.11.1566: Hans Prambs aus Steinach verkauft ein Feld, welches zwischen Georg Höns und Michel Paurs zu Rotham Gründen gelegen ist)

9 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 71‘

10 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 62

11 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B105, Scharwerkbuch der zum Rentamt Straubing gehörigen propsteilichen Untertanen 1587

12 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B101, Steuerbuch des Kastenamt Straubing 1599

13 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P47, fol.44 Vertrag auf Ableiben des Peter Lorenz von Rotham 13.09.1632

14 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P59 II, fol.194 Reversbrief vom 13.06.1664

15 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P56, fol.35 Heiratsbrief vom 07.10.1656

16 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P54 I, fol. 117 Schuldbrief vom 20.11.1648

17 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P62 II, fol.191‘ Übergabe und Ausnahmsbrief vom 27.10.1674

18 BayHStA Kurbayern Hofkammer 515, Konskription des Haupkastenamts Straubing Amt Trudendorf von 1760

Anna Antonia’s Mutter Maria Margaretha war eine geboren Siegesreiter von Hinzenhausen und könnte dadurch den Hof mit in die Ehe gebracht haben. (Wikipedia: Schloss Tunzenberg, abgerufen am 03.11.2021)

19 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 71‘.

20 StA Landshut, Grundsteuerkataster Agendorf Band 17/2-10 und Band 17/2-14, Umschreibehefte der Steuergemeinde Agendorf 1859-1960

Weitere Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster Agendorf 17/2-6, 17/2-10, 17/2-14

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

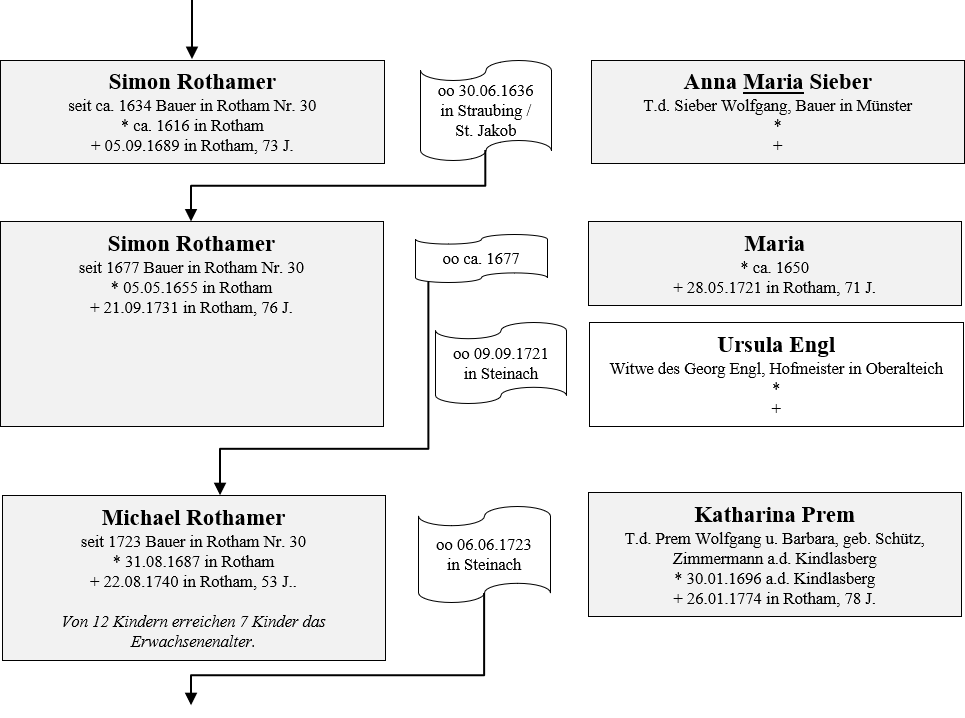

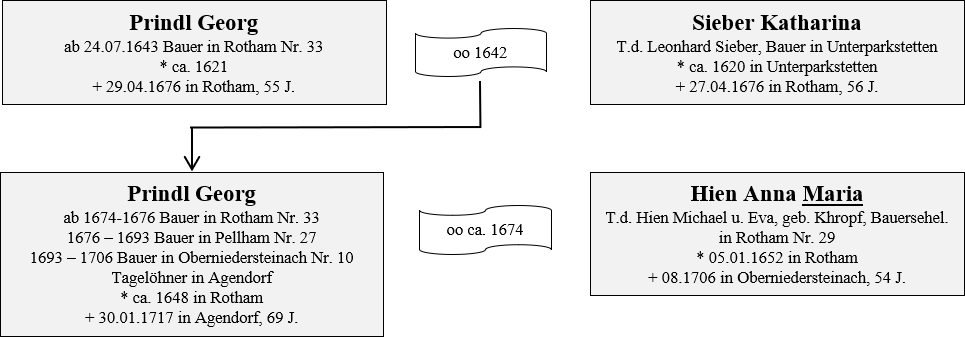

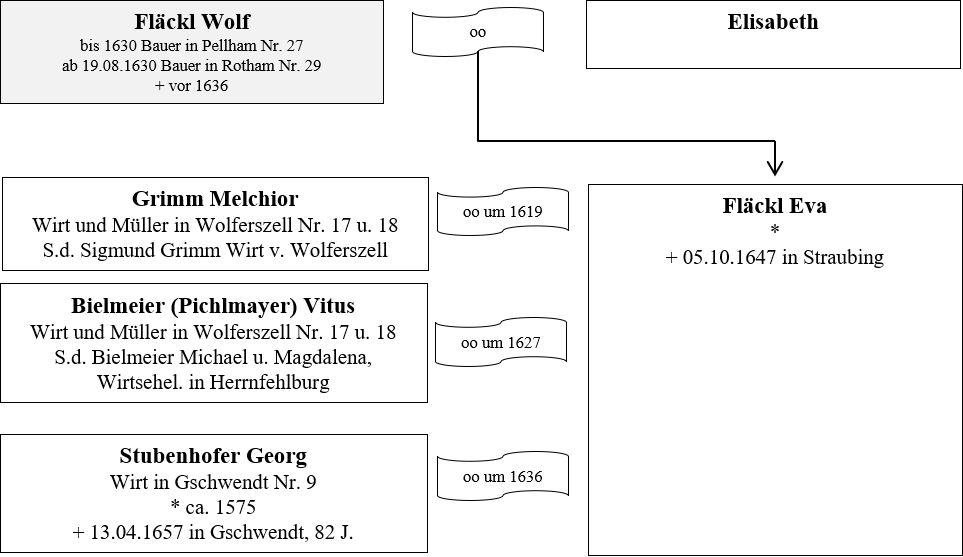

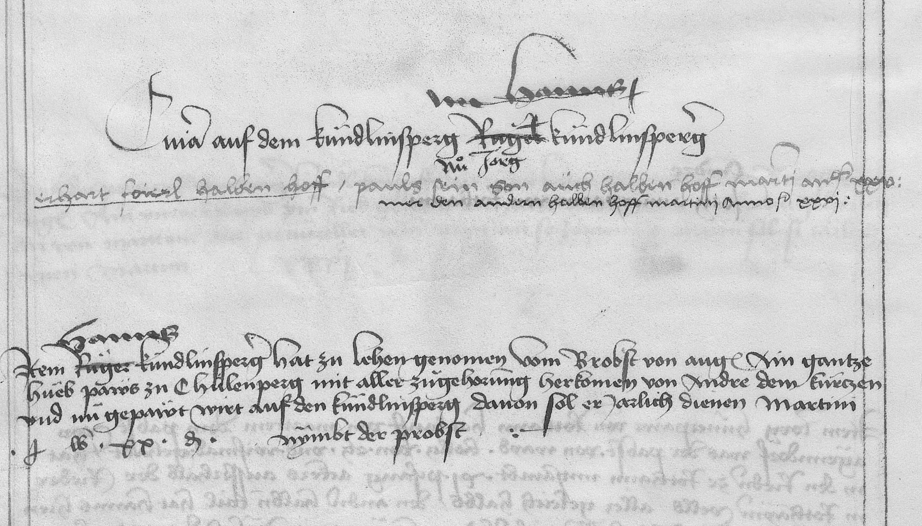

Der verschwundene „Kirchhof“ Hs.Nr. 29 in Rotham

von Claudia Heigl

In Rotham waren seit Urzeiten drei Höfe vorhanden. Als der sog. "Kirchhof" 1842 zertrümmert wird, werden auch die Gebäude des Hofes komplett abgetragen.

Heute erinnert nichts mehr von der Existenz dieses alten Bauernhofes.

Der Kirchhof in Rotham hatte die Hs.Nr. 29

Der Kirchhof in Rotham hatte die Hs.Nr. 29

Die Zahlen auf den Flurstücken sind die Hs.Nr. des jeweiligen Hofes zu dem sie gehörten.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermssungsverwaltung München, Bayernatlas

Die Sölde in Rotham gehörte zum Einzugsgebiet des Domkapitel Augsburg und wurde ursprünglich den Steinacher Burgherren Warter von der Wart als Lehen verliehen.

14411 verkaufen Wolfgang, Jörg, Christoph, Max und Wandula von der Wart die viertel Sölde in Rotham an das Gotteshaus St. Michael in Steinach. Diese Sölde war ein Erbstück der Mume sel. Katharina Witwe des Leopold von Buchberger. Von da ab wird der Hof auch als „Kirchhof“ bezeichnet.

Familie Krapf und Hien

1449 kommt die Familie Krapf (weitere Schreibweisen Khrapf, Kropf, Chropf) auf den Hof, der die nächsten 300 Jahre in der Familie bleiben sollte 2.

14583 nimmt Linhard Krapf (auch Kropf) vom Augsburger Probst ein Viertl Bau zu Lehen, das von Hansen Pauerl herkommt. Dieser Linhard (Liendl) Krapf liefert 1471 auch zusammen mit seinem Nachbarn Andre zu Rotham 14 Hennen und 3 Hähne zu den domkapitlischen Mahlzeiten nach Straubing, die dort jährlich abgehalten werden.4

15365 finden wir einen Ulrich Krapf in den Steuerbüchern.

15716 führt ein Hans Krapff von Roitham, zusammen mit dem Straubinger Bürger Peter Stainhover und ihren Gesellen, diverse Handelsfuhren durch und zahlen hierfür in Straubing Steuern. Neben Getreide, Flachs, Schmalz ist die Hauptware vor allem Salz was sie befördern. Die Salzlieferungen in das salzlose Böhmen ist eine sehr lukrative Einkommensquelle. Das Salz kommt donauaufwärts mit den Schiffszügen und wird in Straubing zwischengelagert. Von dort fahren es Händler nach Böhmen und verdienen damit ein Vermögen. (Siehe hierzu auch "Der Salz-Fuhrhandel" .)

15847 versteuert "Hans Chropf" und seine Gesellen nochmals 50 Scheiben Salz im Mautamt Bogen und 15878 finden wir ihn erneut im Steuerbuch des fürstlichen Kastenamts Straubing.

1579 wird der Hof in Rotham im Sal- und Urbarsbuch wie folgt beschrieben9:

Hanns Kropf hat innen ein viertl Bau vermög eines Erbbriefes, von weilandt Georg Erber Pfarrer zu Steinach, Steffan Pielsteiner und Hanns Prikhel, Kirchbrosten daselbst. Im Jahr 1449 verfertigt. Ist ein durchgehender Erbbrief zu solchem Viertl Bau gehört eine hölzerne Behausung, ein Stadl mit einer Tenne, Stall und ein Backofen, alles mittelmässig erbaut.

Hans Kropf besitzt außerdem noch einen Acker mit 65 Bifang im „Pruckfeld, der an die Pabst Bruck stösst“ und sieben Tagwerk Wiese in der „Praittenwißsstatt“ bei Pellham.10

161811 wird ein Melchior Kropf als Bauer auf dem Hof in Rotham verzeichnet.

Um 1630 stirbt der Bauer und hinterlässt neben der Witwe Maria drei unmündige Töchter: Eva, Barbara und Maria. Die Witwe Maria Kropf heiratet den Bärnzeller Bauern Andreas Söldner und verkauft den Hof in Rotham an Wolfgang und Elisabeth Fläckl von Pellham um 1400 Gulden. Neben der Witwe bekommen ihre drei Töchter davon zusammen 900 Gulden und ein Georg Kropf zu Unterparkstetten (wahrscheinlich ein Bruder des Melchior Kropf) 200 Gulden 12.

Sechs Jahre später ist Wolfgang Fläckl bereits gestorben. Sein Tod könnte mit dem ersten Einfall des Schwedenheeres, das von November 1633 bis April 1634 unsere Gegend gewütet hat, zu tun haben. Denn Wolfgang Fläckl war noch 600 Gulden vom Kaufpreis schuldig und zu diesem Preis, gibt nun seine Tochter Eva, verheiratet mit Georg Stubenhofer von Gschwendt, den Hof in Rotham 1636 wieder an die Familie Kropf zurück. Die Mutter Maria Söldner und ihre Tochter Maria Kropf übergeben daraufhin den Hof an ihre Tochter bzw. Schwester Eva13. Durch die schwedischen Verwüstungen lagen viele Höfe verödet da und hatten nur noch einen Bruchteil ihres Wertes.

Eva Kropf ist mit Michael Hien von Gschwendt verheiratet. Das Ehepaar hat acht Kinder, von denen vier das Erwachsenenalter erreichen:

- den Hoferben Andreas Hien

- Georg Hien heiratet 1666 in den Resch-Hof in Oberniedersteinach Hs.Nr. 10 ein

- Maria Hien (*1640) heiratet 1661 Johann Rothamer, Bauer in Agendorf Nr. 38 (heute Kettl)

- Anna Maria Hien (*1652) heiratet 1674 Georg Bründl vom Nachbarhof in Rotham Nr. 33

Am 10. März 1678 übernimmt Andreas Hien den Hof in Rotham von seiner verwitweten Mutter Eva14. Der älteste Sohn hatte bereits 1658 die Münsterer Bauerstochter Katharina Sieber geheiratet und war bis 1668 als Bauer in Münster Nr. 3 ansässig. Von ca. 1670 bis zur Übernahme des elterlichen Hofes in Rotham bewirtschaftete er einen Hof in Thalstetten.

Andreas Hien war dreimal verheiratet und hatte aus diesen Ehen insgesamt 13 Kinder die bekannt sind. Viele Hien-Nachkommen aus unserer Gegend stammen von ihm ab.

- Maria oo 1686 Adam Huber, Bauer in Wolferszell Nr. 13

- Michael (1662-1663)

- Margaretha (*1664) 3 x verheiratet, Bäuerin in Pellham Nr. 28 (heute Mandl)

- Georg (*1665)

- Ursula (*1666) heiratet 1697 Wolfgang Grimm, Bauer in Steinach Nr. 30

- Agatha (*1668)

- Georg (*ca. 1672) , Hoferbe in Rotham

- Adam (*ca. 1675) heiratet 1699 in den Riedl-Hof in Agendorf Nr. 38 ein (heute Kettl)

- Johann heiratet 1695 die Bauerswitwe Schmidbauer Maria von Wolferszell Nr. 13

- Barbara (*1678) heiratet 1713 den Bauern Thomas Ecker von Unterzeitldorn und 1716 in 2. Ehe Jakob Brunner

- Anna (*1680)

- Christoph (*1681), übernimmt 1707 den Hof in Pellham Nr. 27 von seinem Vater

- Thomas (*1683) heiratet 1708 Eva Häberl, Tochter des Georg Häberl, Schlossbauern (Vorsteher vom Gutshof) und wird Tagelöhner in Steinach

Am 22. November 169315 übergibt Andreas Hien den Hof in Rotham an seinen Sohn Georg aus zweiter Ehe und erwirbt dafür den Hof in Pellham Nr. 27 (heute Wolf). Georg vermählt sich mit der Bauerstochter Maria Söldner von Bärnzell. Aus der Ehe gehen acht Kinder hervor, von denen bei vier der weitere Lebensweg bekannt ist:

- Maria (*+1696)

- Maria Eva (+1697)

- Ursula (*1699) heiratet 1719 den Bauern Johann Dirnfellner von Hundsschweif

- Georg (*1701)

- Walburga (*1706) heiratet 1727 den Bauern Nikolaus Luttner von Hagnzell Nr. 13

- Johann Georg (*1709) heiratet 1738 die Berghof-Erbin Walburga Mühlbauer

- Katharina (*1712)

- Jakob (*1716), Hoferbe in Rotham

1737 übernimmt Sohn Jakob Hien den Hof. Der Hoferbe heiratet zunächst die Wirtstochter Cäcilia Walchshauser von Zinzenzell. Als diese mit nur 26 Jahren stirbt nimmt er 1740 die Bauerstochter Margaretha Namer von Weiher zur Frau.

Von zwei Söhnen aus dieser zweiten Ehe sind die weiteren Lebenswege bekannt:

- Jakob (*1746) heiratet 1770 die Hoferbin Katharina Aman von Neudau. Nach dem Tod seiner Ehefrau nimmt er 1772 die Bauerstochter Anna Maria Wenninger von Geltolfing zur Ehefrau. Die Hien von Bielhof und von Neudau stammen von ihm ab.

- Kaspar übernimmt den Hof in Oberharthof

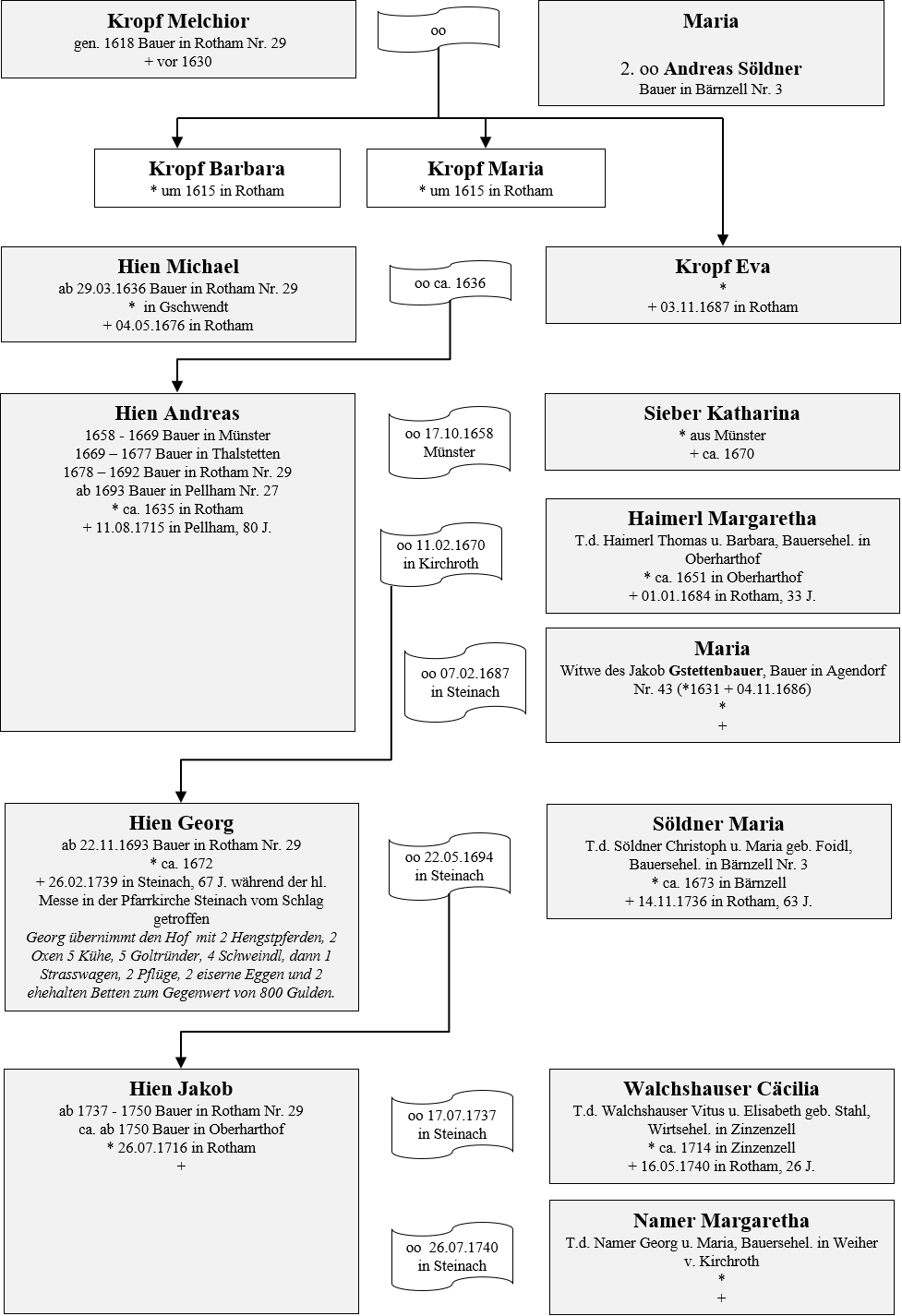

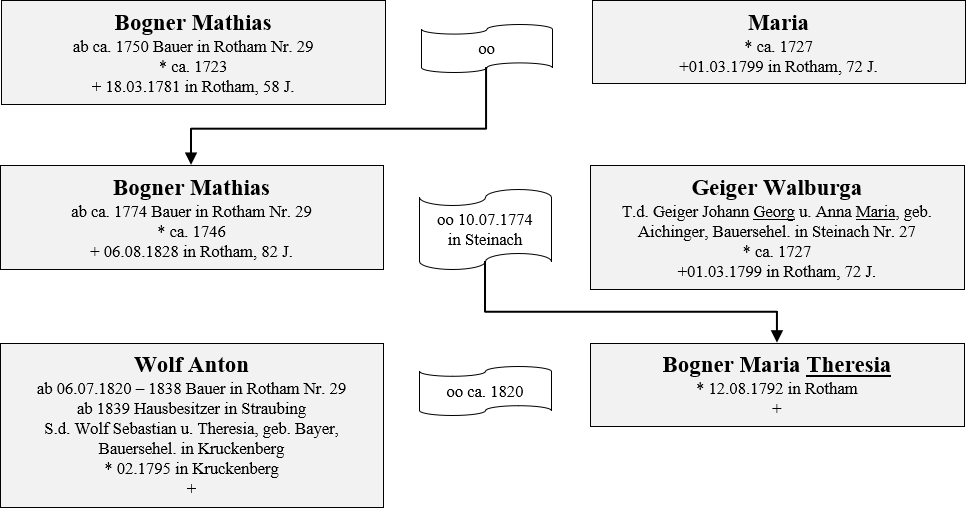

Die Ära der Familie Bogner

Ca. 1750 verkaufen Jakob und Margaretha Hien ihren „halben Hof“ in Rotham an Mathias und Maria Bogner und erwerben dafür den ganzen Hof in Oberharthof.

Während ganze Höfe in unserer Gegend ca. 100 Tagwerk Grundbesitz umfassten, hatten die „halben Höfe“ nur etwa die Hälfte. Dies war also eine Verbesserung für die Familie Hien.

Die Herkunft von Mathias und Maria Bogner konnte bisher nicht nachgewiesen werden.

Sohn Mathias Bogner heiratet 1774 die Steinacher Bauerstochter Walburga Geiger. Das junge Paar übernimmt den Geiger-Hof in Steinach Nr. 27 von den Eltern bzw. Schwiegereltern. 1787 bekommt Mathias auch seinen elterlichen Hof in Rotham von seiner Mutter übergeben und die Familie zieht nach Rotham, bewirtschaftet aber den Steinacher Hof ebenfalls weiter.

Das Paar hat sieben Kinder die alle das Erwachsenenalter erreichen und größtenteils in Bauersfamilien der Umgebung einheiraten:

- Anna Maria (*1774) heiratet 1802 den Nachbarn Andreas Foidl von Rotham

- Anna Maria (*1776) heiratet 1800 den Steinacher Halbbauern Joseph Waas (Hs.Nr. 55)

- Maria Walburga (*1779) heiratet 1808 den Halbbauern Sebastian Hien von Steinach Nr. 29

- Joseph (*1781) übernimmt 1800 den Bauernhof Nr. 27 in Steinach

- Mathias (1784-1803). Der junge Mann stirbt mit knapp 19 Jahren und war wohl als Hoferbe für Rotham vorgesehen gewesen.

- Maria Magdalena (*1789) heiratet 1817 den Söldner Joseph Schirmbrand von Agendorf Nr. 39 (heute Leibl)

Die jüngste Tochter Maria Theresia (*1792) übernimmt 1820 den Hof in Rotham und geht eine Ehe mit dem Bauerssohn Anton Wolf von Kruckenberg ein. Die Ehe bleibt kinderlos und 1838 verkaufen beiden den Kirchhof um 5.450 Gulden und erwerben hierfür ein Haus in Straubing.

Der Kirchhof wird zertrümmert

Käufer des Besitzes sind Peter und Walburga Bayer. Peter stammte ursprünglich aus Zachersdorf und kaufte 1828 den Pfarrhoftrakt in Sossau von Florian Gierl, nachdem er vorher in Edersdorf bei Schwarzach ansässig war16.

Bereits vier Jahre später, am 05.04.184217 verkauft Peter Bayer die Hofstelle des „halben Kirchhofes“ Hs.Nr. 29 in Rotham, zusammen mit 20 Äcker und Wiesen von insg. 33,85 Tagwerk, an den Nachbarn Johann Rothamer. Dieser bricht die Gebäude ab und übernimmt die Grundstücke in seinen Besitz.

Die Eheleute Walburga und Peter Bayer gehen als Wirtsleute nach Oberparkstetten.

Der uralte Hof in Rotham verschwindet von der Karte und die Hs.Nr. 29 wird vorerst aufgelöst.

Die alte Karte von 1827 überlagert mit dem Baubestand (grau) von 2018

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermssungsverwaltung München, Bayernatlas

Beim Verkauf behält sich Peter Bayer etwa 25 Tagwerk an Grundbesitz zurück. Ca. 1850 errichtet er auf seinem Acker beim Schwarzholz ein neues Wohnhaus mit Stall, Stadel und Schupfe, dass wieder die Hs.Nr. 29 (Familie Handwerker) erhält und trotz der 2 km Entfernung zum Weiler Rotham gezählt wird. Siehe hierzu „Schwarzholz“.

Quellen:

1 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B157, Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach mit Abschriften der Kaufbriefe u.a. Urkunden der Kirche undatiert (Mitte des 16. Jg., Besitzvermerk der Pfarrei Steinach von 1618) mit Nachträgen bis Ende 18. Jh. (Anm: vor 1572), fol. 28 Urkunde Nr. 16

2 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 70

3 BayHStA München, Kurbayern Äusseres Archiv 4777, Salbuch Domkapitel Augsburg 1458, S.66 und 67

4 Jahresbericht des historischen Verins f. Straubing und Umgebung 64 Jhg. 1961, S. 27 Domkapitlische Mahlzeiten in Straubing

5 BayHStA, GL Straubing 22 „Anlag Register von den Hofmarchen auf den Kasten Straubing gelegent“ 1536

6 StA Landshut, RMA Straubing Rep. 197-2 Nr. 4793 Hauptmautamtsrechnung Straubing 1571

7 RMA Straubing Ämterrechnung Nr. 1781 Mautamt Bogen 1583

8 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B99, Steuerbuch des fürstl. Kastenamts Straubing 1578

9 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 70

10 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 48, 69

11 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B157, Sal- und Stiftbuch der St. Michaels-Pfarrkirche in Steinach mit Abschriften der Kaufbriefe u.a. Urkunden der Kirche undatiert (Mitte des 16. Jg., Besitzvermerk der Pfarrei Steinach von 1618) mit Nachträgen bis Ende 18. Jh

12 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P45, fol. 7‘ Kaufbrief von 1630

13 StA Landshut, Regierung Straubing A3983, Michael Hien, Bauer zu Rotham, gegen das Kastenamt Straubing bzw. Georg Brindl, Bauern ebenda, wegen Blumbesuchs für einen ganzen Hof, in der Akte Übergabebrief des Khropf-Hof in Rotham vom 29.03.1636 an Eva Hien

14 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P64 Briefprotokoll 1678-1681, fol. 33', Verteilung vom 10.03.1678

15 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P 68, fol. 366 Übergabebrief vom 22.11.1693

16 Fendl Edda; Der historische Ortskern des Klosterdorfes Sossau, 2010, S. 87

17 Landshut, Rentamt Straubing B131, Umschreibbuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster Trudendorf 1814 – 1843, lfd.Nr. 79

Weitere Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster Agendorf 17/2-6, 17/2-10, 17/2-14

BZA Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Kindlasberg

ältere Schreibweise: Cullinzgsperg, Chundlingsperg, Kundelsperg, Khindlasperg

weitere Schreibweise: Voitlberg

von Claudia Heigl

Als 1029 der Sohn des bayerischen Herzogs Heinrich II - Bruno Bischof von Augsburg - das Gut Straubing dem Domkapitel Augsburg vermacht, gehört neben der Stadt Straubing, die Dörfer Steinach und Agendorf, die Bruckmühle, die Weiler Pellham, Rotham und Hoerabach, der Berghof, der Sackhof und auch der Kindlasberg zu diesem Besitz.

1535 verkauft das Domkapitel die Rechte an der Stadt Straubing und div. Güter, u.a. auch von dem Dorf Agendorf und Kindlasberg, an Herzog Ludwig X. von Bayern. Seitdem wird der Grundbesitz vom Kastenamt Straubing verwaltet und als als "propsteiische Güter" bezeichnet.

Ortskarte von 1938

Ortskarte von 1938

Quelle: Vermessungsamt Straubing, Agendorf Nr. 174f

Der Bauernhof auf dem Kindlasberg

Bei dem Hof auf dem Kindlasberg handelte es sich um einen Einödhof auf einem höhergelegenem Plateau an der Landstraße zwischen Agendorf und Mitterfels.

Um 13241 wird "Cullinzgsperg" erstmals urkundlich erwähnt. Ein Hertwich Curtz hat vom Augsburger Domkapitel eine halbe Hube als Lehen erhalten.

14442 besitzt ein Ruger Chundlingsperger auf dem Chundlingsperg und dessen Hausfrau Barbara und Erben .. eine ganze Hube Baues zu Chundlinsperg, hergekommen von Andre dem Churtzen, nun gebaut auf dem Chundlinsperg. Er zahlt an Martini 1/2 Pfund 20 Pfennige an den Probst.

14583: Vayd Kündlinsperger hat den Hof vom Probst von Augsburg zu Lehen genommen

Curia auf dem Kündlasperg Vayd Kündlasperger

nun Jörg, darüber Hans [als Nachträge]

[Nachtrag] Erhart Foierl halben Hof, Paul sein Son auch halben Hof

Item Vayer (durchgestrichen, darüber als Nachtrag Hans) Kundlinsperger hat zu Lehen genomen vom Probst von Augsburg ein ganze

Hub Baus zu Chulenperg mit aller Zugehörung herkomen von Andre dem Curzen

und nu gepaud wird auf dem Kündlingsperg, davon sol er järlich dienen Martini

Quelle: BayHStA München, Kurbayern Äußeres Archiv 4777, fol. 64', Salbuch des Domkapitel Augsburg 1458 mit Nachträgen bis 1534

Der Ursprung der Familie Foierl bzw. Foidl auf dem Kindlasberg?

Die Schreibweise "Vayer", für den Vornamen Veit, lässt die Überlegung zu, ob nicht etwa der später Familienname "Voyerl" sich hiervon ableitet. Die nachfolgenden Generationen waren Nachfahren des "Voyerl" und hängten eigene Vornamen daran. Der Herkunftsort Kindlasberger wurde weggelassen.

Damit würden alle Foyerl/Foidl auf diesen "Vayer Kindlasberger" zurückgehen. Neben dem bis heute gebräuchlichen Familiennamen Foierl, hat sich in den verschiedenen Familienzweigen die Schreibweise des Namens in Foidl verändert.

Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts wird der Kindlasberg in den Kirchenbüchern auch als "Voitlberg" bezeichnet, als Hinweis auf die Familie Foierl/Foidl.

15294 werden auf dem Kundelsperg zwei Anwesen genannt:

Ein Paul Foierl gibt bei seinem Gut auf dem Kundelsperg als Wert 21 Pfund Pfennige an und zahlt dafür an Steuer 5 Schilling 18 Pfennige.

Ein Erhart Foierl besitzt ein kleineres Gut mit einem Wert von 8 Pfund Pennige und zahlt 2 Schilling 4 Pfennige an Steuer.

15785 besitzt ein Andreas Feurl auf dem Kindlasperg einen Hof mit einem Wert von 30 Pfund Pfennige. Als Dienstboten werden ein "Pub" und ein "Dirndl" mit aufgeführt.

15796 wird in einem Salbuch der gleiche Andre Feürls auf dem Kindlsperg genannt, der aufgrund eines alten Kaufbriefes aus dem Jahr 1497, der sich auf Erbrecht lehnt, den Hof besitzt. Zu dem Hof gehört eine hölzerne Behausung, ein Stadel mit einer Tenne, Stall und ein Backofen, alles mittelmässig erbaut. Davon zinst er an den fürstlichen Kasten Straubing jährlich mit 4 Pfund 20 Pfennige.

15997 besitzt ein Sebastian Feürl den Hof auf dem Khindlasperg, der mit einem Wert von 75 Pfund Pfennige angegeben wird. Er zahlt 3 Pfund 6 Schilling Pfennige an Steuer. Dazu besitzt er 2 Rößer, 2 Kühe und 1 Jungrind.

16028 besitzt ein Thomas Luettner einen ganzen Erbrechtshof auf dem Khindlasperg. Er dürfte die Witwe des Sebastian Feürl geheiratet haben.

1630 und 16329 wird Michael Foyerl (Foidl) von Khindlasperg als Bürge genannt. Hier handelte es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Sohn des o.g. Sebastian Feürl.

Zerstörung des Hofes durch die Schwedischen Soldaten

Im November 1633 fällt das schwedische Heer von Regensburg kommend in unsere Gegend ein, belagern Straubing und vertreiben und plündern die Landbevölkerung. Am 22. November 1633 wird Straubing zur Kapitulation gezwungen und nur durch eine hohe Lösegeldzahlung von der Plünderung und Zerstörung verschont. Auch im Kloster Oberalteich beziehen mehr als 1.000 Reiter ihr Quartier, von wo sie aus die nächsten Monate die Landbevölkerung terrorisieren, bis sie im April 1634 wieder abziehen.

Der Hof auf dem Kindlasberg wird von den Soldaten komplett zerstört und liegt die nächsten Jahre völlig verödet da10.

Michael Foyerl, der 1630 und 1632 als Bauer auf dem Kindlasberg genannt wird, scheint den Überfall der Schweden überlebt zu haben und heiratet wahrscheinlich die Witwe Barbara seines Halbbrudern Thomas Luttner jun. Dieser war als Bauer in Agendorf (Hs.Nr. 38, heute Kettl-Hof) ansässig. Michael Foyerl bewirtschaftet dann dessen Hof in Agendorf.

Als er am 15.11.1640 stirbt, vermählt sich die Witwe 1641 mit Melchior Dellinger (Döllinger). Fünf Monate später stirbt auch Barbara Dellinger. 1643 verkauft Melchior Dellinger den Agendorfer Hof an Georg Schäffler und zieht mit seiner zweiten Ehefrau wieder auf den Kindlasberg. Der Hof auf dem Berg dürfte inzwischen wieder aufgebaut worden sein. Seine vier Kinder kommen ab 01.05.1644 dort zur Welt. Als seine zweite Ehefrau Anna Dellinger 1651 stirbt, wird sie als „Bäuerin im Voitelhof“ bezeichnet.

Melchior heiratet 1651 ein drittes Mal und hat aus dieser Ehe nochmals zwei Kinder. 1654 verkaufen er und seine dritte Ehefrau den Hof um 175 Gulden an Mathias und Margaretha Prem11, die dafür ihren Hof in Wolferszell hergeben.

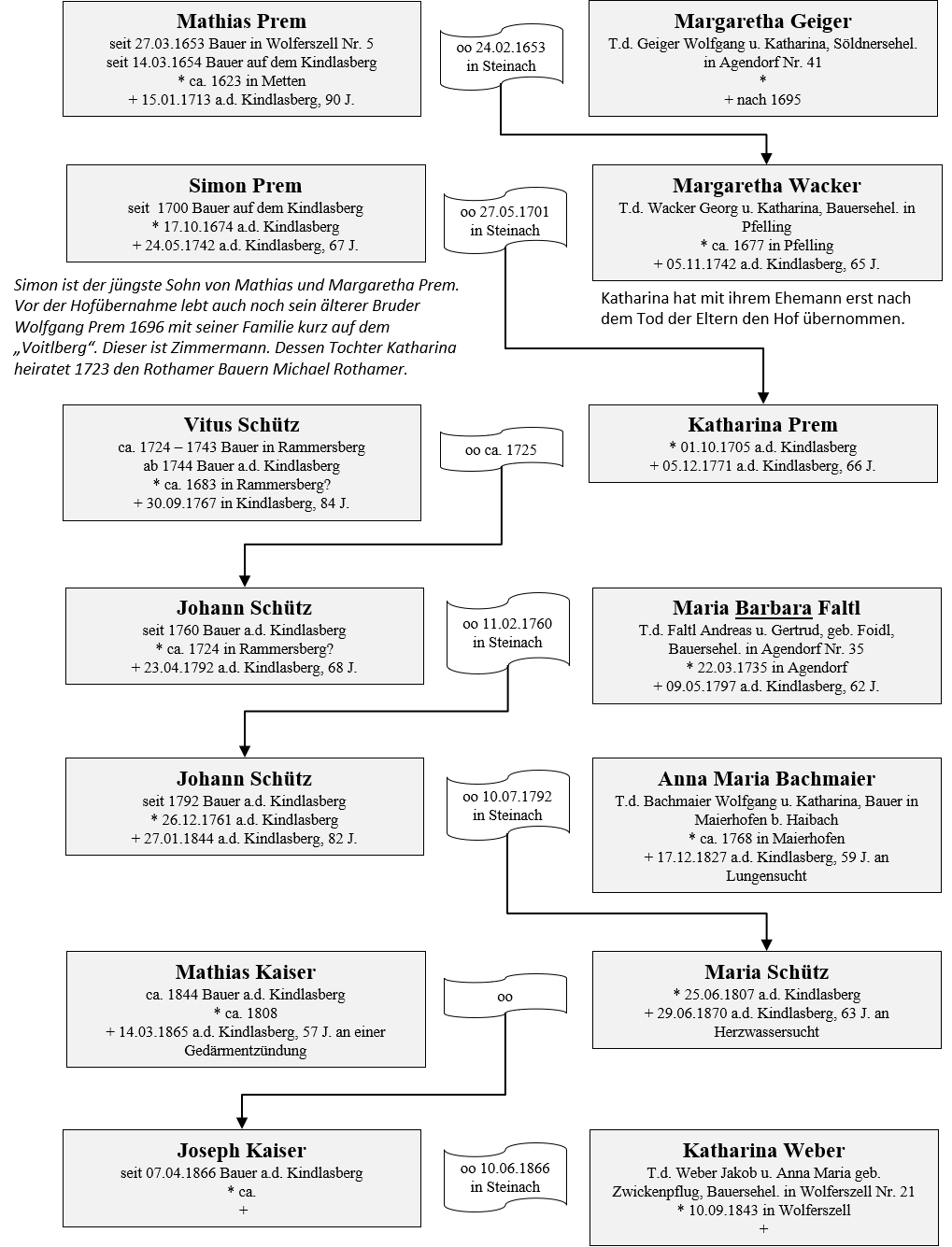

Sieben Generationen der Familie bleiben auf dem Kindlasberger-Hof, auch wenn sich durch Heirat die Familiennamen ändern in Schütz und Kaiser.

Der Hof auf dem Kindlasberg erhält die Hs.Nr. 47 und gehört zur Steuergemeinde Agendorf

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas, Uraufnahme 1827

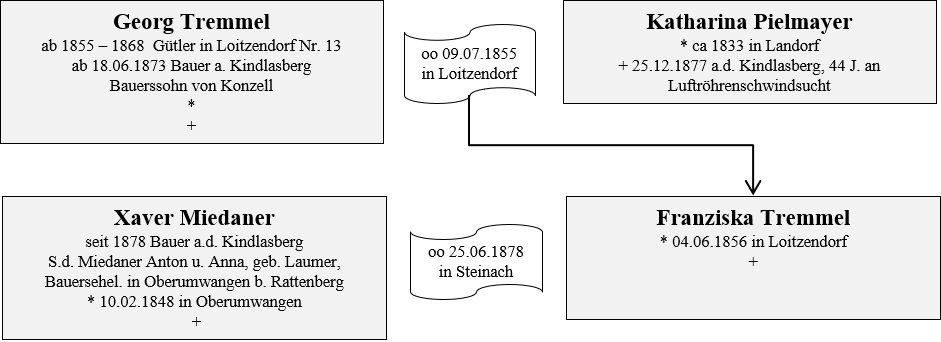

Am 18.06.1873 verkaufen schließlich Joseph und Katharina Kaiser den 80 Tagwerk großen Hof um 14.900 Gulden an Georg und Katharina Tremmel von Loitzendorf.

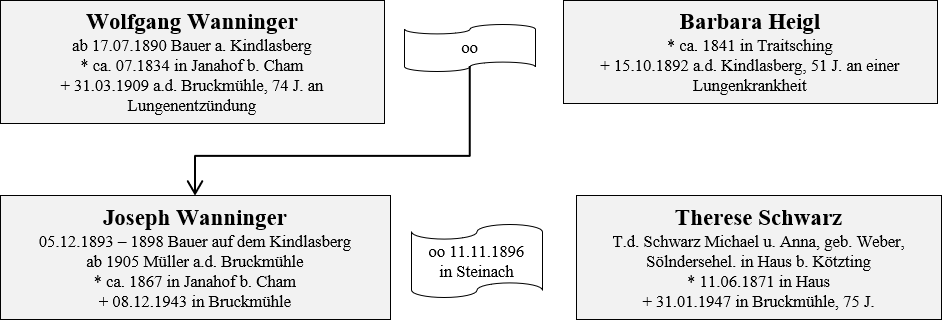

Am 17.07.1890 verkaufen Xaver und Franziska Miedaner den Hof mit 73 Tagwerk Grund an Wolfgang und Barbara Wanninger von Janahof bei Cham.

Sohn und Schwiegertochter Joseph und Therese Wanninger behalten den Hof nur sechs Jahre. Am 28.04.1898 erwirbt ihn ein Andreas Pummer, der ihn am 19.06.1899 an Joseph und Margaretha Scheubeck von Buchhof weiterverkauft.

1919 übernimmt ihn Sohn Joseph Scheubeck und 1956 dessen Tochter Barbara Scheubeck, die sich mit Karl Bucher vermählt.

Der Einödhof wird von der Familie verkauft und auf der Fläche 1981 die Standortmunitionsniederlage 661/4 Steinach-Agendorf der Graf-Aswin-Kaserne errichtet, die am 30.09.2001 wieder aufgelöst wird.

Die Einöde Kindlasberg wird als Gemeindeteil aufgehoben und die Ortsbezeichnung nicht mehr geführt.

Heute ist das ehemalige Munitionsdepot wieder Privatbesitz.

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas, Luftbild 2019

1 Jahresbericht des Hist. Vereins für Straubing u. Umgebung, Band 8. Jhg. 1905, S.44 Rechte und Besitz des Domkapitels Augsburg in und um Straubing am Anfang des XIV. Jahrhundert, f. 14b (um 1324)

2 Jahresbericht des historischen Vereins f. Straubing u. Umgebung, 65. Jhg. 1962, S. 45 Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, fol. 39b

3 BayHStA München, Kurbayern Äußeres Archiv 4777, Salbuch Augsburg von 1458, fol. 64'

4 StA Landshut, Landschaft Unterlands (Rep.186) Nr. 1180 III, Steuerregister über die Hofmarken im Rentkastenamt Straubing 1529

5 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B99, Steuerbuch des fürstl. Kasten Straubing 1578

6 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, B39 „Register des Saal- und Urbarsbuch über die Probsteiischen Lehensgüter beim churftl. Kasten Straubing, 1579“, fol. 79

7 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B101, Steuerbuch des Kastenamt Straubing 1599

8 BayHStA Kurbayern Geh. Landesarchiv 1198, Grenz-, Güter- und Volksbeschreibungen des Kurpfalzbayrischen Landgerichts Straubing 1478-1640, fol. 378’

9 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P45, fol. 137 Bürgschaftsbrief vom 07.12.1630 und StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P47, fol.61 Bürgschaftsbrief über 100 R vom 16.11.1632

10 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B90, Schmalzbuch des Kastenamts Straubing 1641-1650 und Salbuch der Pfarrei Steinach erstellt von Pfarrer Kasper Neumiller am 06.01.1648 (J.Schlicht Straubinger Tagblatt v. 23.10.1882, Nr. 43)

11 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P55, fol.103 Kaufbrief vom 14.03.1654

Weitere Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster 17-2/7 Umschreibehefte Agendorf 1843-1859

StA Landshut, Grundsteuerkataster 17-2/10 Umschreibehefte Agendorf 1859-1894

StA Landshut, Grundsteuerkataster 17-2/14 Umschreibehefte Agendorf 1894-1960

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

Detaillierte Angaben zu den Familien liegen im Archiv für Heimatgeschichte Steinach und können dort eingesehen werden.

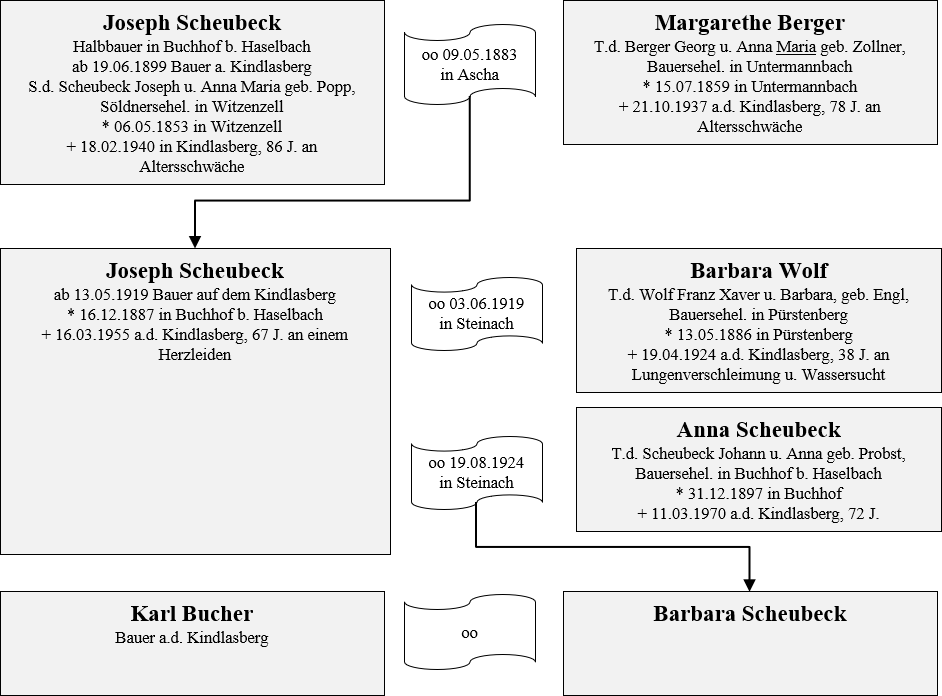

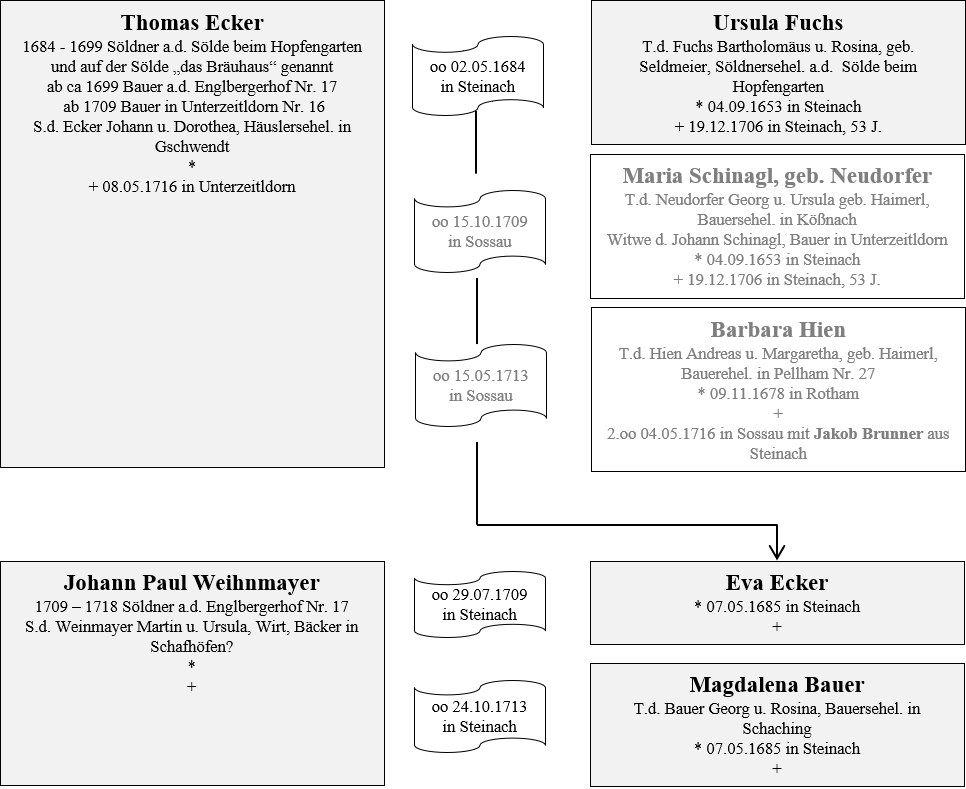

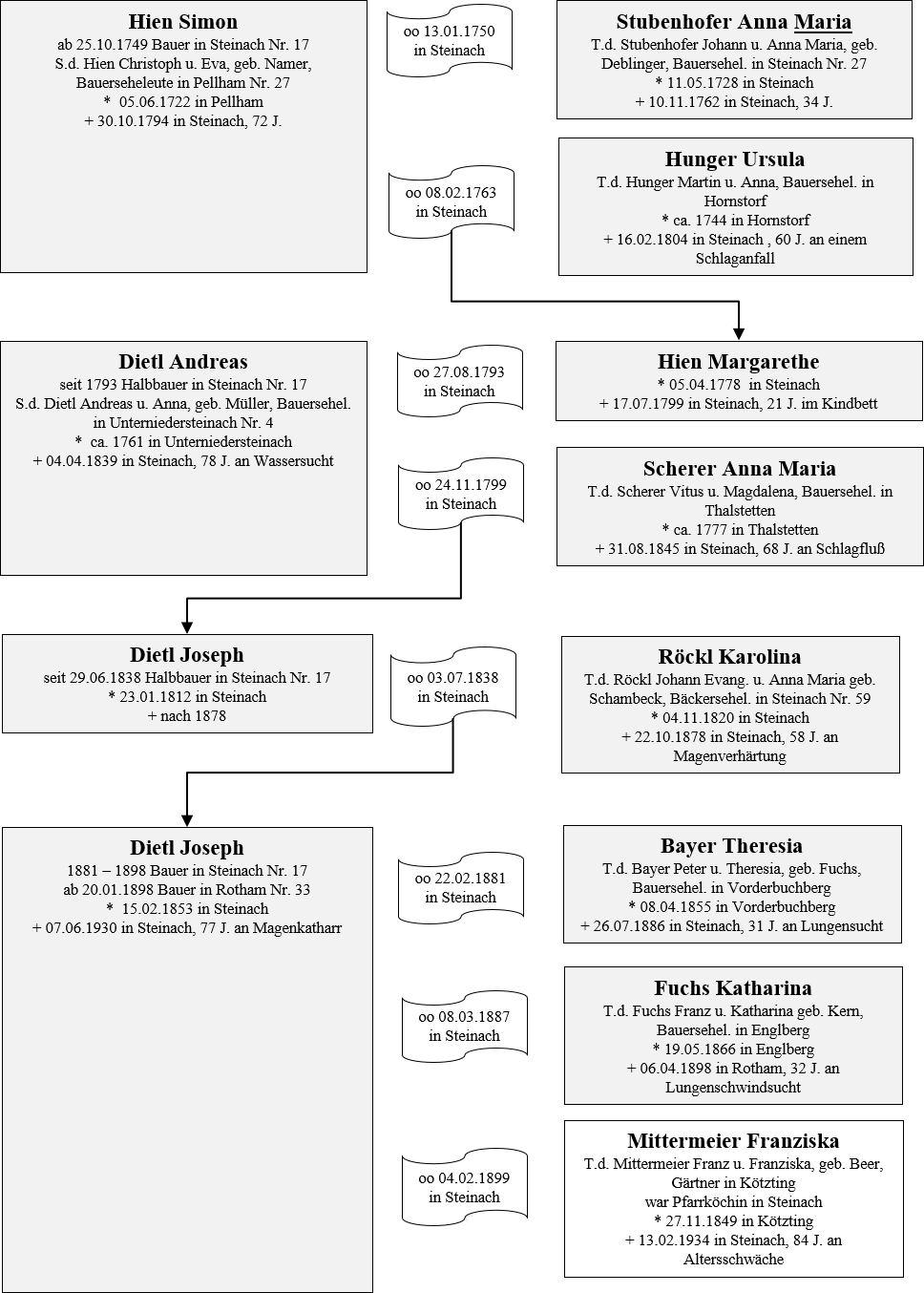

Die Besitzer der Haus Nummer 17 - Herrnberger

Bachstraße 4 in Steinach

(Rest des ehemaligen Dietl-Hofes)

von Claudia Heigl

1900 wird der ehemalige 100 Tagwerk große Dietl-Hof in Steinach komplett zertrümmert.

Übrig bleibt die Hofstelle am südlichen Rand von Steinach. Diese wird 1902/1903 nochmals in drei Parzellen aufgeteilt - Stadler, Loichinger/Neumeier und Herrnberger.

Franziska Hartberger war die Witwe des Müllers Alois Hartberger von Aichmühl bei Steinach. 1895 heiratete sie den Schmiedssohn Karl Herrnberger von Wolferszell.

Um 1902 verkauft Franziska Herrnberger die Aichmühl und erwirbt hierfür am 07.01.1902 das Wohnhaus des ehemaligen Dietl-Hofes.

Ihr Sohn Ludwig Herrnberger lässt sich zunächst als Wirt in Puchhof nieder und übernimmt dann 1938 mit seiner Ehefrau Maria das Haus in Steinach, dass er zu einem Wirtshaus mit kleiner Krämerei umfunktioniert.

1963 übernimmt Sohn Erwin Herrnberger das Wirtshaus von seiner Mutter. Nach dessen frühen und plötzlichen Tod im Jahr 1977 wird das Haus veräußert.

Das Herrnberger-Wirtshaus um 1956

Quelle: Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Ausschnitt aus einer Luftaufnahme

Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-7, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 55, 1859 - 1906

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-11, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 65, 1906 - 1960

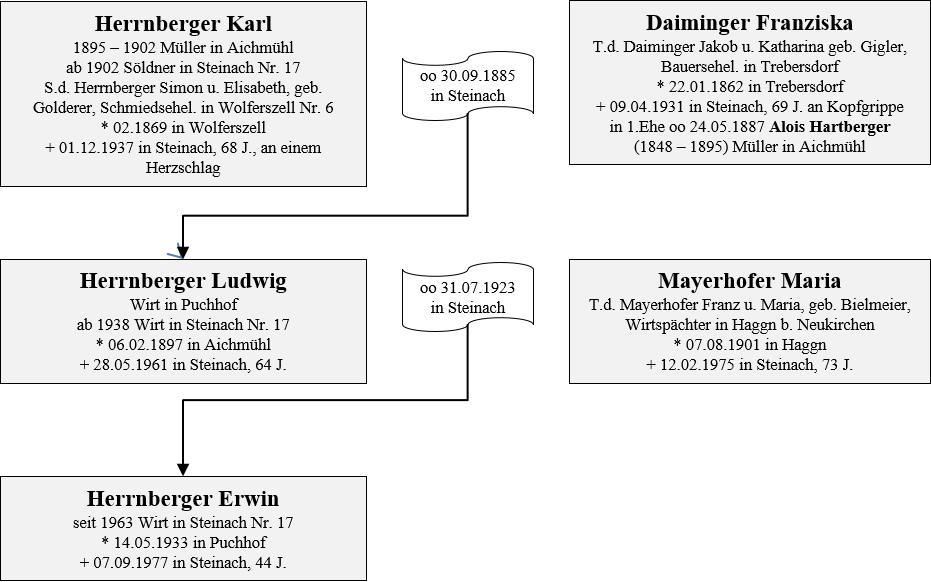

Die Besitzer der Haus Nummer 17 1/2 - Stadler

Bachstraße 5 in Steinach

(Rest des ehemaligen Dietl-Hofes)

von Claudia Heigl

1900 wird der ehemalige 100 Tagwerk große Dietl-Hof in Steinach komplett zertrümmert.

Übrig bleibt die Hofstelle am südlichen Rand von Steinach. Diese wird 1902/1903 nochmals in drei Parzellen aufgeteilt - Stadler, Loichinger/Neumeier und Herrnberger.

Josef Stadler stammt vom Geiselhöring und war, bevor er um 1900 als Schweizer auf den Steinacher Gutshof kam, auf dem Gut in Eglsee tätig.

Josef Stadler (1863-1935) als Oberschweizer im Sommer 1915 auf den Steinacher Gutsweiden

Bild: Nachlass Ludwig Niggl, Steinach

Josef Stadler (1863-1935) mit Ehefrau Kreszenz, geb. Berger (1862-1948) mit ihren Kindern

Josef Stadler (1863-1935) mit Ehefrau Kreszenz, geb. Berger (1862-1948) mit ihren Kindern

Sophie Berger (*1888) und Josef Stadler (*1898) und Maria Stadler (*1894)

Bild: Familie Stadler, Steinach

1927 übernimmt Sohn Josef Stadler jun. (1898-1967) das Anwesen. Josef Stadler war, wie sein Vater, ebenfalls als Schweizer im Schlossgut tätig.

Er und sein Vater erweitern durch Zukäufe vom Gutshof die Hofstelle.

1935 baut Josef Stadler jun. den Stadel mit Hochtenne (damals eine Besonderheit) und verlegt den Stall in den Stadel. Den alten Stall reißt er ab und baut auf den Fundamenten 1947 ein neues Wohnhaus.

Das 1947 neu erbaute Wohnhaus

Quelle: Familie Stadler, Steinach

rechts das Stadler-Anwesen mit dem Stall und Stadel mit Hochtenne

rechts das Stadler-Anwesen mit dem Stall und Stadel mit Hochtenne

Quelle: Auszug aus einer Ansichtskarte von 1956

Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-7, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 55, 1859 - 1906

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-11, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 65, 1906 - 1960

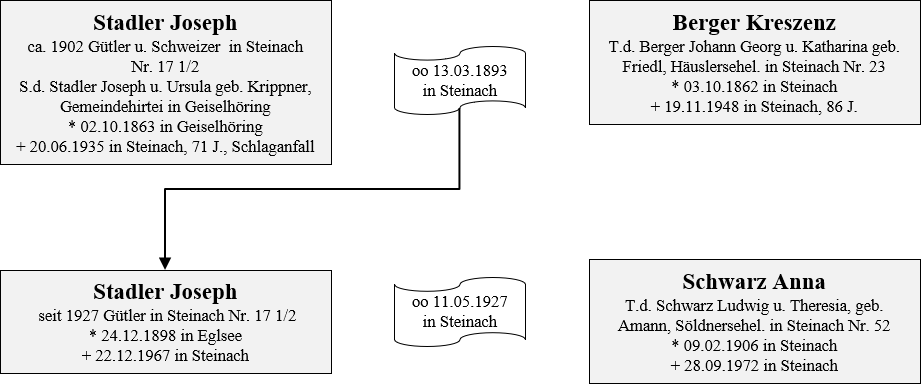

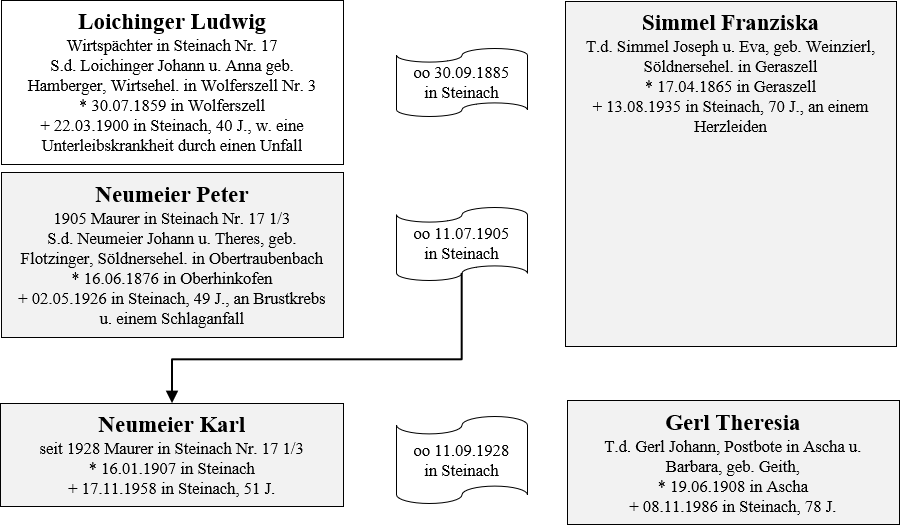

Die Besitzer der Haus Nummer 17 1/3 - Neumeier

Straubinger Straße 9 in Steinach

(Rest des ehemaligen Dietl-Hofes)

von Claudia Heigl

1900 wird der ehemalige 100 Tagwerk große Dietl-Hof in Steinach komplett zertrümmert.

Übrig bleibt die Hofstelle am südlichen Rand von Steinach. Diese wird 1902/1903 nochmals in drei Parzellen aufgeteilt - Stadler, Loichinger/Neumeier und Herrnberger.

Franziska Loichinger hatte mit ihrem Ehemann Ludwig das heutige "Thanner-Wirtshaus" in Steinach gepachtet. Als der 40jährige an den Folgen eines Unfalls stirbt,

hinterlässt er eine schwangere Ehefrau und vier kleine Kinder im Alter von 14 bis zwei Jahre:

- Theresia (*1886) heiratet 1910 Ludwig Popp von Wolferszell und zieht mit ihrem Ehemann nach Nied bei Frankfurt

- Hedwig (*1891) hat mit Johann Bornschlegl (1888-1915) von Wolferszell eine ledige Tochter namens Hedwig (*1911). Beide ziehen ebenfalls nach Nied. Johann fällt jedoch im 1. Weltkrieg und Hedwig vermählt sich mit einem anderen Ehemann.