Hoerabach

von Claudia Heigl

Hoerabach Juni 2019

Bild: Daniel Wirth, Steinach

Der Name Hoerabach wird aus dem althochdeutschen „horac“ oder „horig“ (Sumpf) – also am Sumpf gelegener Bach – abgeleitet.

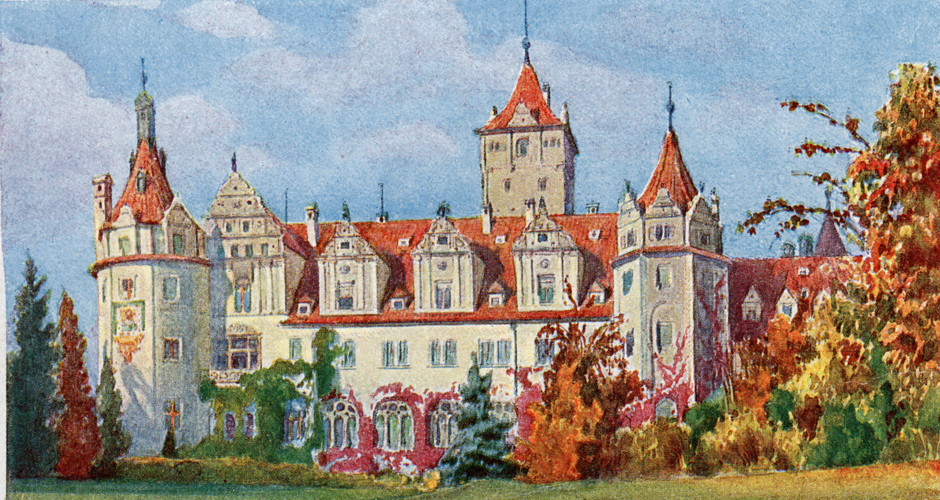

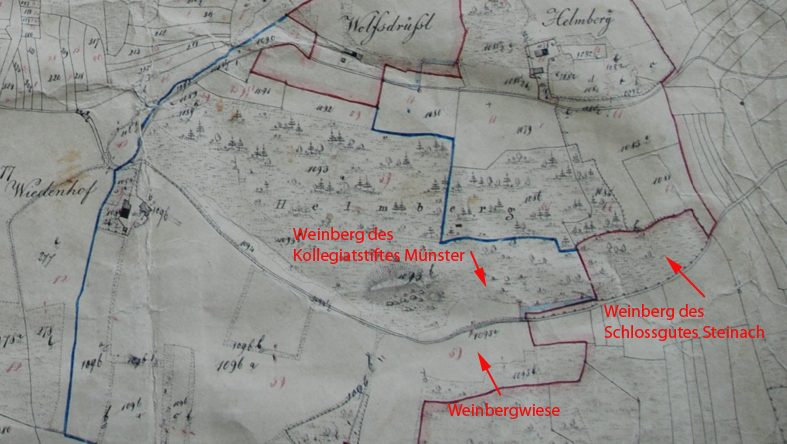

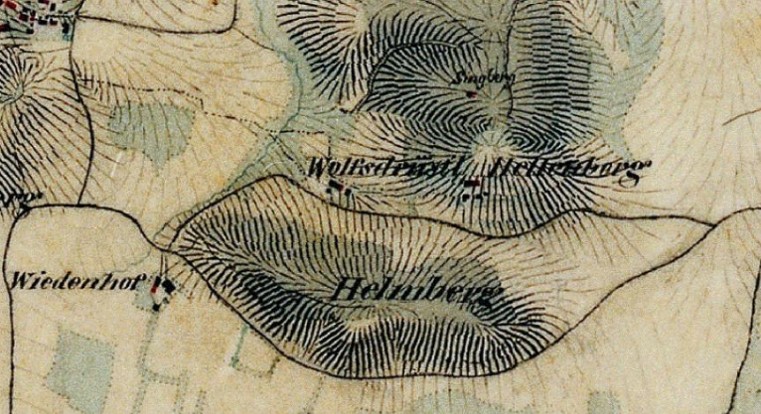

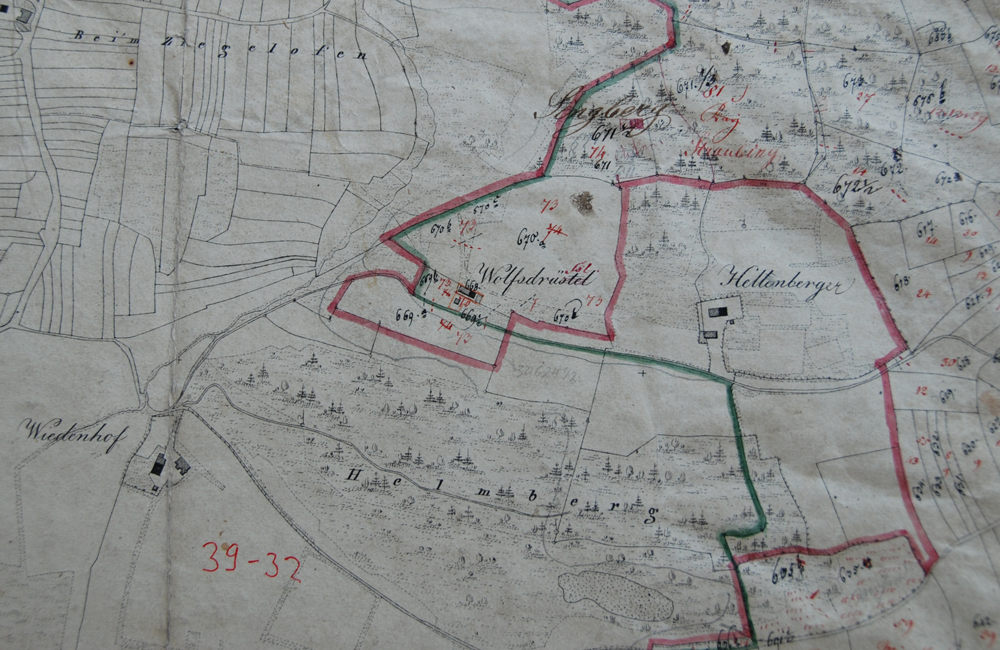

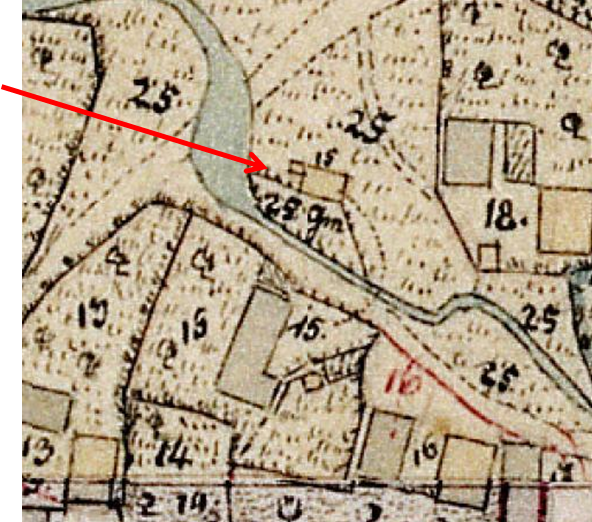

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Die beiden Höfe in Hoerabach liegen in einer Senke am Bach, jedoch höher als die Mooswiesen, inmitten von Ackerflächen

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Die Gegend ist uraltes Siedlungsgebiet. Hügelgräber zwischen Muckenwinkling und dem Weiler Hoerabach beweisen, daß hier in der Bronzezeit vor etwa 3500 Jahren Menschen lebten, die ihre Toten meist verbrannten und die Reste in Grabhügeln bestatteten.

Zwischen Hoerabach und Muckenwinkling verlief eine uralte Handelsstraße, von Straubing kommend, nach Cham.

1029 vermacht der Sohn des bayerischen Herzogs Heinrich II - Bruno Bischof von Augsburg - das Gut Straubing (zu dem auch die Stadt Straubing u.a. mit Steinach, Agendorf, Muckenwinkling, Kindlasberg, Bruckmühle, Pellham, Rotham, Hoerabach, Berghof, Sackhof, gehörten) dem Domkapitel Augsburg.

Am 23.06.12991 verkauft der Viztum Albrecht von Straubing, der auch die Burgherr in Steinach war, mit Zustimmung des Augsburger Domkapitels seine Lehensgüter, darunter auch den „ silva Huernbach“ (Wald Hoerabach) an den Regensburger Bürger Hermann Tuendorfer. 13212 ist er wieder im Besitz von Albrecht von Steinach. Evtl. handelte es sich hierbei um den heutigen "Heisinger-Hof", bzw. dem Wald. Sicher ist jedoch, dass bereits zu dieser Zeit die Steinacher Burgherren Besitz in Hoerabach hatten.

ca. 13003 besitzt ein "senior Bvoberger fünf Viertel in Hvrnbach" und zahlt hierfür 5 Schilling Pfennig an das Domkapitel an Abgaben. Dies ist die erste urkundliche Erwähnung eines Hofes in Hoerabach. Es handelt sich hier um den heutigen „Hiegeist-Hof“.

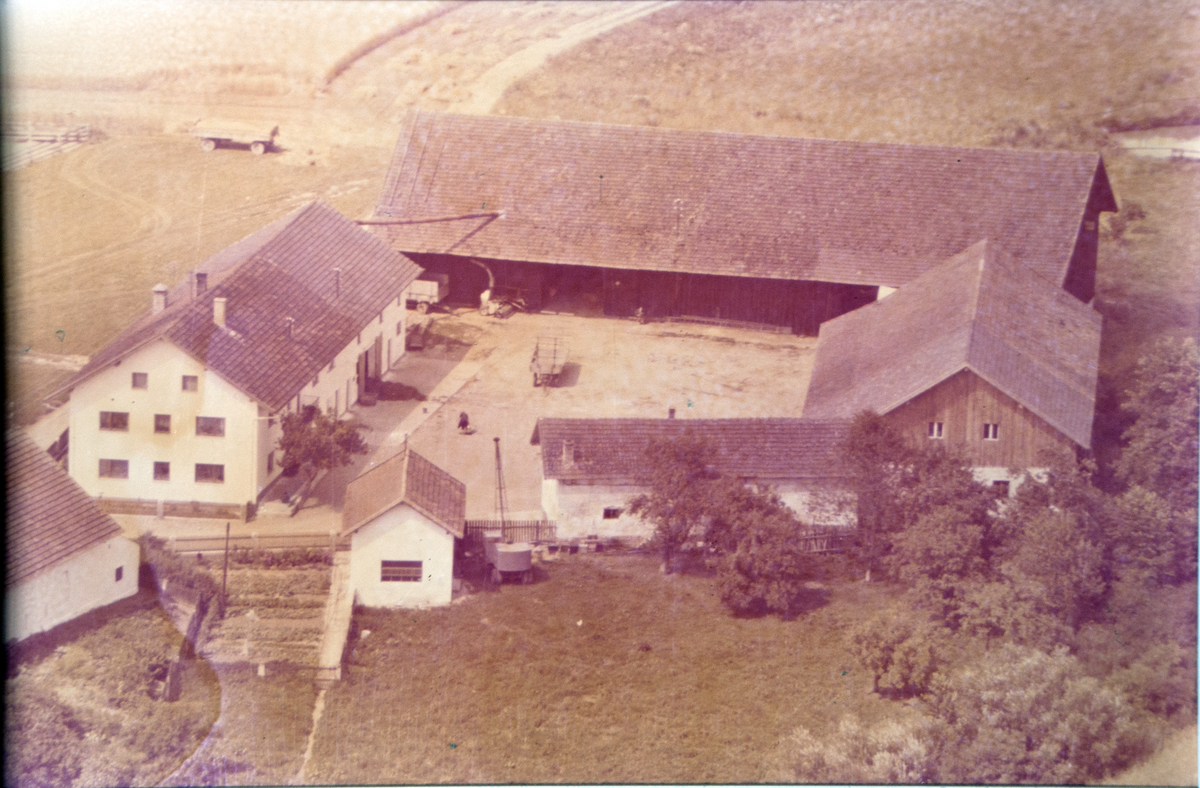

Hoerbach aufgenommen im September 1991

links der Hiegeist-Hof, rechts hinten der Heisinger-Hof

rechts vorne das Ausnahmshaus des Hiegeist-Hofes

Quelle: Pfarrer Gerhard Mass+ von Steinach

Im 14. Jahrhundert dürfte das Kloster Oberalteich den Hof mit 5 Viertl (heutiger Hiegeist-Hof) vom Domkapitel Augsburg gekauft haben. Bereits 1444 wird es im Salbuch als deren Besitz aufgeführt. Mit der Vogtei, also der Rechtssprechung, gehörte er jedoch weiterhin zum Domkapitel.

1436 besitzt die Familie Warter von der Wart den Heisinger-Hof in Hoerabach. Er dürfte jedoch auch bereit um 1300 existiert haben. Zwischen 1583 und 1623 verkaufen die Steinacher Hofmarksherren den Hof an das Kloster Oberalteich.

Beide Höfe gehörten ab dem 15. Jarhundert mit Grundherrschaft zum Kloster Oberalteich, wo sie bis zur Säkularisation im Jahre 1803 blieben.

1808 wurde Hoerabach zum Steuerdistrikt Trudendorf zugerechnet und 1821 der Gemeinde Agendorf zugewiesen. Als am 01.07.1974 die Gemeinde Agendorf aufgelöst wurde, kam der Weiler zur Gemeinde Steinach.

Hoerabach gehörte schon seit Urzeiten zur Pfarrei Steinach.

Quellen:

1 Regesta Boica 4, S. 690,692, (in Hist. Atlas von Bayern, Landgericht Straubing, S. 241)

2 Regesta Boica 6, S. 53 (in Hist. Atlas von Bayern, Landgericht Straubing, S. 241)

3 Jahresbericht d. Hist. Vereins f. Straubing u. Umgebung, 8. Jhg. 1905, S.45 Rechte und Besitz des Domkapitels Augsburg in und um Straubing am Anfang des XIV. Jahrhunderts.

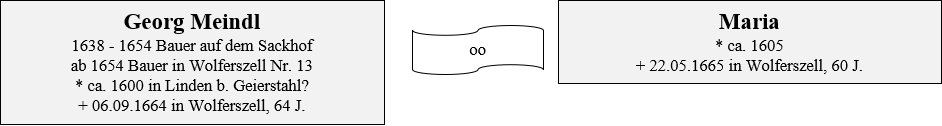

Der ganze Brähof - heute Heisinger-Hof

von Claudia Heigl

Im Hofanlagsbuch von 17601 wird der heutige „Heisinger-Hof“ als „Littichgut“ bezeichnet.

Im Urkataster von 18082 ist er mit der Hs.Nr. 1 als „der ganze Brehof“ bzw. im Liquidationsprotokoll aus dem Jahr

18383 ist er mit der Haus Nr. 49 als „Der ganze Brähhof“ und mit Hs. Nr. 50 „Nebenhaus“ aufgeführt.

Brähhof bzw. Brehof dürfte vom Namen Bründl abgeleitet worden sein.

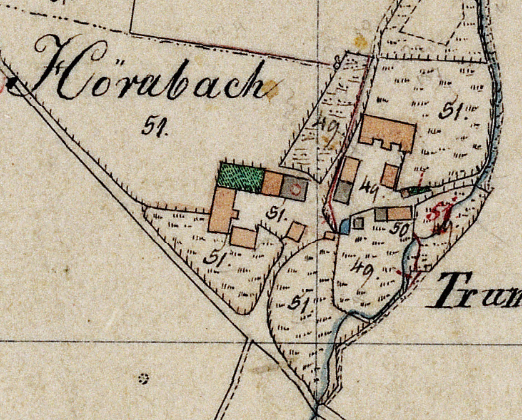

rechts der Heisinger-Hof mit der Hs.Nr. 49 und dem Nebenhaus Nr. 50

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungverwaltung München, Bayernatlas

Die frühen Besitzverhältnisse des Hofes sind unbekannt. Er dürfte jedoch genauso alt wie der Nachbarhof sein.

14364 ist er im Besitz der Familie Warter von der Wart, den Steinacher Burgherren. (In einer Urkunde von 1410 wird er nicht aufgeführt.)

Die Brüder Pankratz und Hans Warter zu der Wart und der Neffe Jorg Warter (Sohn des Erasm Warter) verkaufen das Dorf Steinach, ein Gut in Rotham wo der Hansel Hie sitzt, ein Gut genannt Sakkarn, wo Pez Ullmair aufsitzt, ein Gut genannt Perg, wo Pergmair aufsitzt, ein Gut genant Schergenhofen und ein Gut genant Hürenpach wo Anderl Mair aufsitzt.... an Alram Graf von Ortenburg und Frau Agnes geborene von Walpurg.

Ob dieser Kauf überhaupt zu Stande kam, ist nicht nachgewiesen und wird vom Schlossbenefiziaten Schlicht auch bezweifelt, da zwei identische Kaufurkunden im ehemaligen Schlossarchiv von Steinach liegen. (Normalerweise bekam eine Urkunde der Verkäufer und eine der Käufer.)

Am 23. April 1583 verkauft der Steinacher Hofmarksherr Hans Wolfgang von der Wart seinen Besitz in Steinach an Wiguleus Hund zu Sulzemoos und Lenting. Darunter ist auch der Hof in Herrenpach (Hoerabach).

16235 war der Hof schon nicht mehr im Besitz der Steinacher Hofmarksherren. Die Familie Hundt dürfte den Hof zwischen 1583 und 1623 an das Kloster Oberalteich verkauft haben.

1569 wird ein Michael Feuerl (andere Schreibweise für Foidl) in Hoerabach genannt. Er dürfte damit er erste bekannte Bauer auf dem Hof sein.

10.01.15696: Steffan Haitzer zu Weingarten verkauft sein Erbrecht auf dem Widemgütl zu Weingarten samt Ackerteilen in der mittern Reudt u.a. an Michael Feurl zu Hörabach und dessen Frau Margaretha.; S: Abt Johann Baptista zu Oberaltaich

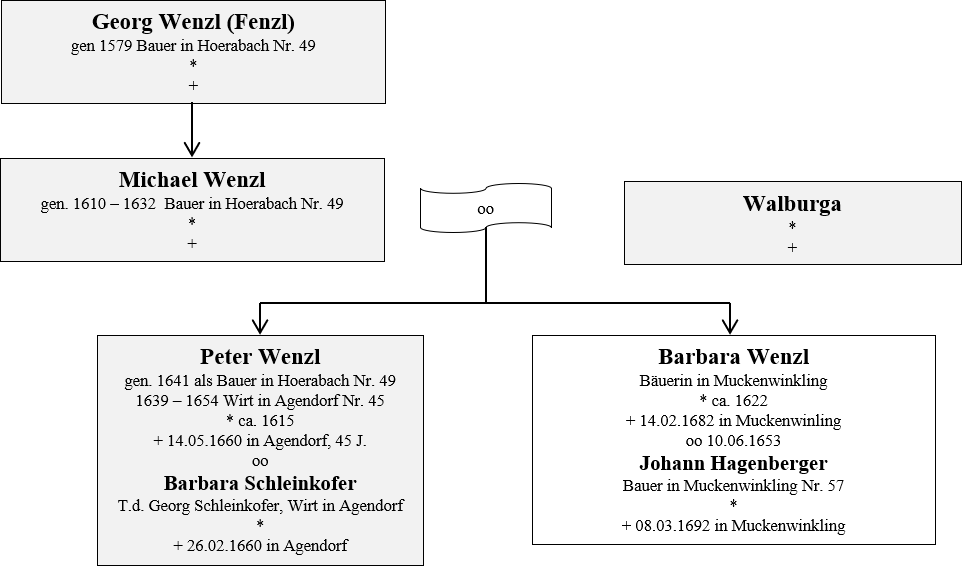

15787 ist ein Georg Wenzl auf dem Hof im Steuerbuch verzeichnet, der 15838 auch Kirchenprobst von Steinach auftritt, d.h. er verwaltete neben dem Pfarrer das Vermögen der Steinacher Pfarrei.

16109 ist ein Michael Wenzl und dessen Ehefrau Walburga auf dem Hof ansässig.

Den Hof übernimmt Sohn Peter Wenzl, der ca. 1638 die Wirtstochter Barbara Schleinkofer von Agendorf heiratet.

Beim dritten Schwedeneinfall zwischen Juli und September 1647 wird der Hof zerstört. Bis 1647 zahlt hierauf Peter Wenzl noch Steuer, ab dann wird der Hof als „öd“ bezeichnet10. Auch Josef Schlicht, der das Salbuch von Steinach aus dem Jahr 1648 noch eingesehen hatte schreibt hierzu11: „Hörabach, zwei Höfe, der des Wenzl ist ganz verbrennt und meistenteils in Feldern öd.“

Peter Wenzl und seine Ehefrau überleben den Angriff und sind dann weiterhin als Wirtseheleute auf dem Agendorfer Wirtshaus anzutreffen.

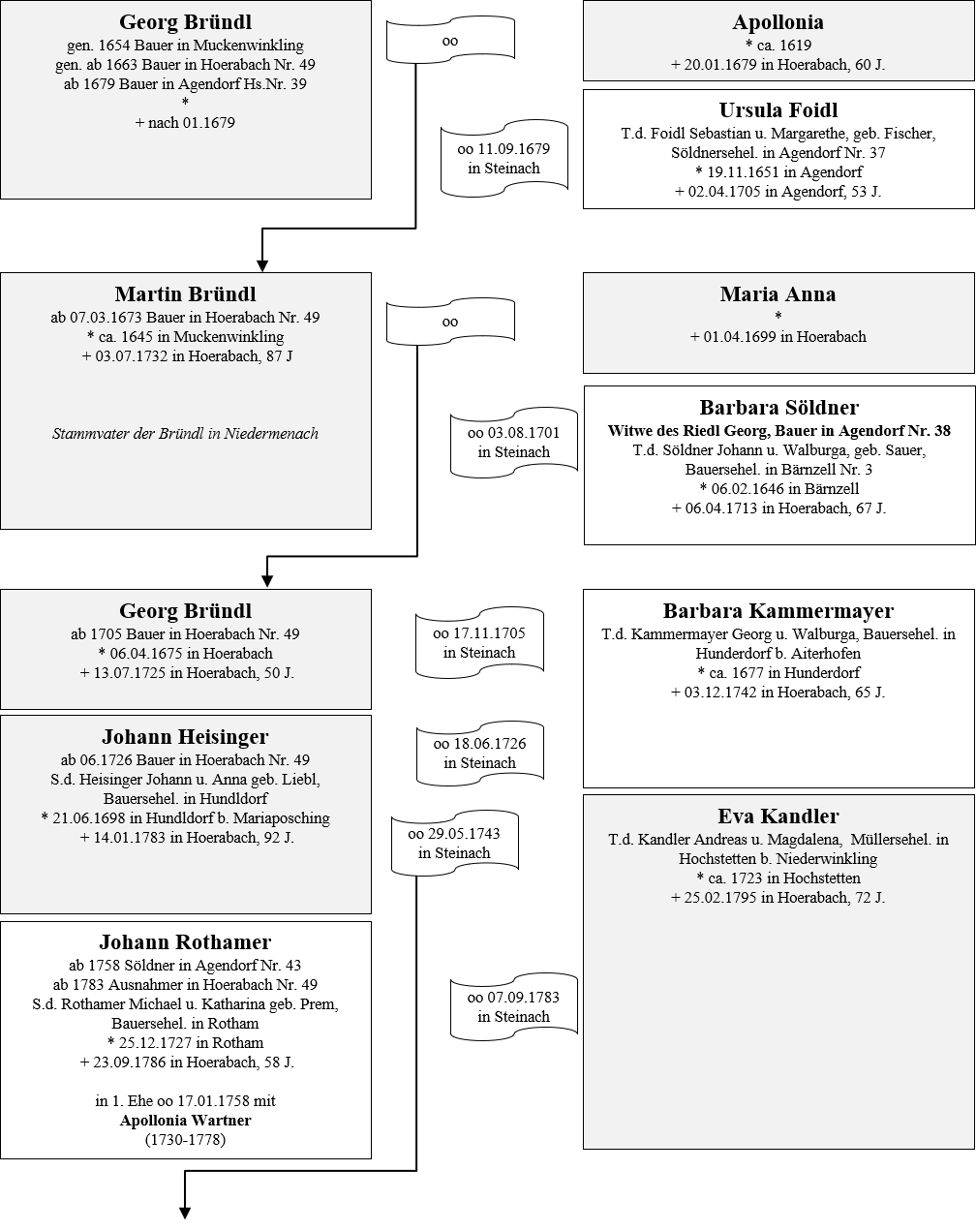

Die Familie Bründl kommt auf den Hof

Nach den verehrenden Verwüstungen im Kloster Oberalteich und in der Umgebung dauerte es meist Jahre die zerstörten Höfe wieder zu vergeben und aufzubauen. Auch der verwüstete Hof in Hoerabach lag ca. 16 Jahre brach.

Erst 1663 werden erstmals Georg und Apollonia Bründl als Bauerseheleute auf dem Hof in Hoerabach (Hierabach) genannt.

Die Bründl’s hatten eine Sölde in Muckenwinkling (alte Hs.Nr. 58, heute Agendorfer Str. 16). Bei den Taufen von drei Kindern (1654,1655 und 1659) werden sie als Söldner in Muckenwinkling aufgeführt. Die Sölde in Muckenwinkling übernimmt Sohn Simon Bründl, während die Eltern den Hof in Hoerabach wieder aufbauen.

Erstmals wird am 23.10.1663 - bei der Hochzeit des Vitus Zeindlmayer von Parkstetten und der Bauerstochter Maria Kellner von Weidenhofen - bei denTrauzeugen Georg Bründl (Prindl) von Hirabach genannt12.

Ca. 1673 übergibt das Ehepaar den Hof in Hoerabach an ihren Sohn Martin und erwirbt in Agendorf ein Gütl, das sog. "Kappengut" (alte Hs.Nr. 39, heute Mitterfelser Str. 5). Nach dem Tod der Eltern kommt das Agendorfer Gut auch in den Besitz ihres Sohnes Martin Bründl. Es bleibt bis 1717 im Besitz der Hoerabacher Bauern.

Von der Familie Bründl hat der Hof in Hoerabach auch seinen Namen erhalten. Drei Generationen der Familie Bründl bewirtschaften ihn. Ihre Nachkommen heiraten in umliegende Höfe ein. Die Familie Bründl aus Niedermenach hat ebenfalls ihren Ursprung in Hoerabach.

Als weitere Schreibweisen des Familiennamens Bründl finden sind in den Urkunden auch zu finden: Pründl, Prindl, Brinel, Prinl

Als der Enkel des ersten Hofbesitzers, ebenfalls namens Georg Bründl, 1725 im Alter von 50 Jahren stirbt hinterlässt er fünf unmündige Kinder, die später zum Teil in umliegende Bauernhöfe einheiraten. Die 49jährige Witwe vermählt sich ein Jahr später mit dem 35jährigen Johann Heisinger von Hundldorf.

Nach dem Tod der 65jährigen Bäuerin nimmt der 52jährige Witwer Johann Heisinger knapp ein halbes Jahr später die 20jährige Eva Kandler von Hochstetten zur Frau. Aus dieser Ehe gehen nochmals neun Kinder hervor, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichen.

1783 stirbt Johann Heisinger im hohen Alter von 92 Jahren. Die 60jährige Witwe übergibt den Hof den Hof im selben Jahr an ihren Sohn Michael Heisinger und heiratet den Witwer Johann Rothamer von Agendorf. Beide ziehen in das Inhäusl auf den Hof.

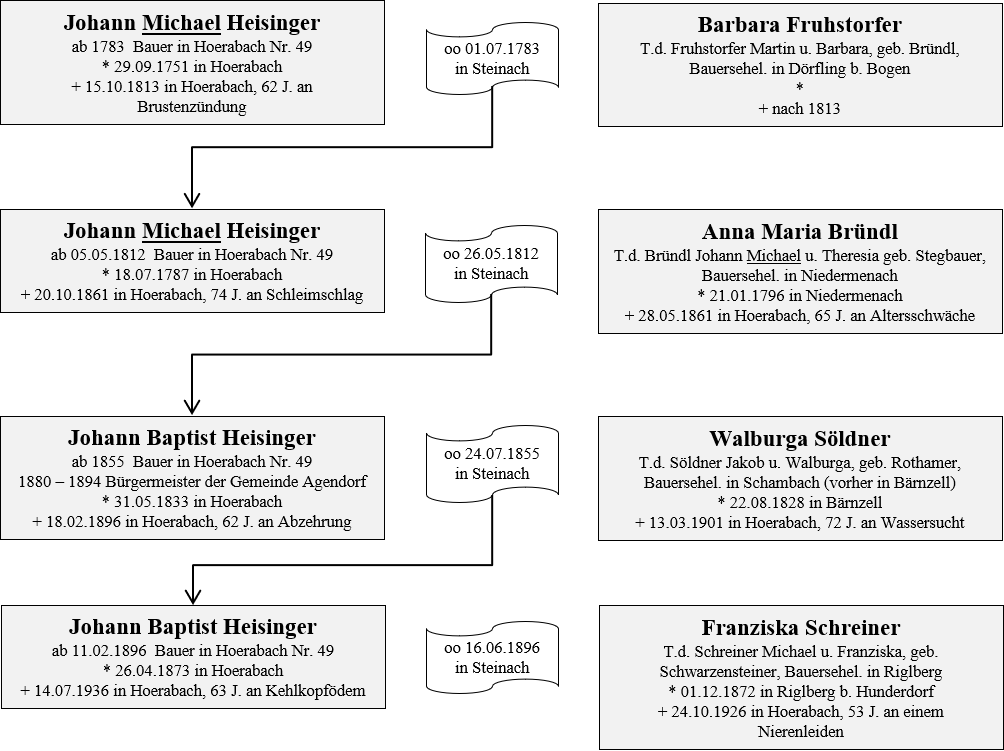

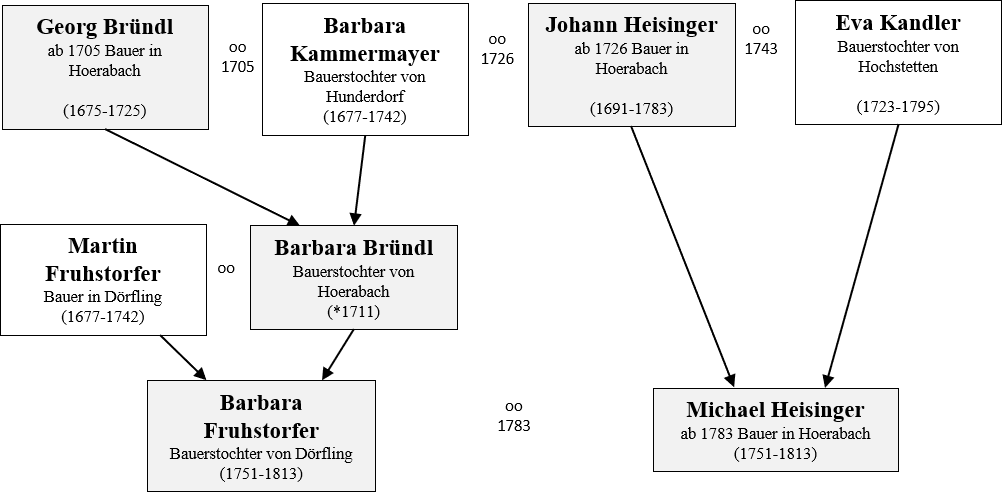

Michael Heisinger heiratet ebenfalls noch im selben Jahr die Bauerstochter Barbara Fruhstorfer von Dörfling. Barbara’s Mutter war übrigens eine geborene Bründl von Hoerabach und stammte vom gleichen Hof ab, in der ihre Tochter nun wieder einheiratete. Somit sind die Heisinger durch diese mütterliche Linie auch Nachfahren des ersten Bründl-Hofbesitzers von ca. 1663.

Der Hof wird 183813 wie folgt beschrieben:

„Wohnhaus und Stallung unter einem Dache, Stadel, Getreidekasten, Backofen und Hofraum“

Beim Nebenhaus heißt es: „Wohnhaus und Stallung unter einem Dache“. Dazu gehörte noch ein „Weihergarten mit einem Waschhaus“

Familie Heisinger von Hoerabach ca. 1913

von links: Tochter Therese (*1899) mit Schwester Rosina (1910-1914), Franziska Heisinger, geb. Schreiner, Franziska (*1908), Hofbesitzer Josef Heisinger, Sohn Joseph jun. (*1901) und zwei Dienstleute

Quelle: Familie Heisinger, Hoerabach

Die Familie Heisinger bewirtschaftet nun in achter Generation den Hof. Zählt man die Familie Bründl noch mit, so sind es bereits elf Generationen.

der Hof aufgenommen in den 1970er Jahren

Bild: Familie Heisinger, Hoerabach

rechts der Heisinger-Hof

die Maschinenhalle links vorne gehört noch zum Hof

im Hintergrund Steinach

aufgenommen November 2019

Bild: Daniel Wirth

Quellen:

1 BayHStA München, Kurbayern Hofkammer Hofanlagsbuchhaltung 515, S. 96 Hofanlagsbuch des Rentkastenamts Straubing 1760

2 StA Landshut, Rentamt Straubing B130, S.11, Häuser- und Rustikalsteuerkataster Trudendorf incl. Agendorf 1808

3 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Agendorf vom 09.10.1838

4 Schlicht Josef, Steinach ein niederbayerisches Geschichtsbild, 5 u. 6..älteste Schlossurkunde von 1436, veröffentlicht in der Straubinger Zeitung im Jahr 1881 Nr. 34

5 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

6 BayHStA München, Kloster Oberalteich Urkunden 1228

7 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B99, Steuerbuch des Kastenamts Straubing 1578

8 Schlicht J., Die Geschichte von Steinach, 1908, S.100 (die Seitenzahl bezieht sich auf den Nachdruck von 1996)

9 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P28, fol.71 Kaufvertrag über zwei Tagwerk Wiesmad vom 10.07.1610

10 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B90, Schmalzbuch des Kastenamt Straubing 1641-1650

11 Schlicht J., Steinach - Ein niederbayerisches Geschichtsbild. veröffentlich im Straubinger Tagblatt 16.01.1882 Nr. 3

12 Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Matrikel Pfarrei Oberalteich, Bd. 1, S.77, FN 8

13 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Agendorf vom 09.10.1838

Die Personendaten wurden alle aus den Pfarrmatrikel Steinach entnommen.

Wiedenhof bei Münster

von Claudia Heigl

Bei dem heutigen Weiler Wiedenhof handelte es sich ursprünglich um einen einzigen ganzen Hof.

Die Hofstelle lag am Fuße des Helmberg und wurde bis ins 18. Jahrhundert auch als Helmhof bezeichnet1.

Der Weiler Wiedenhof

vorne links ist noch die Hofstelle des alten Einödhofes zu sehen

im Hintergrund Münster

aufgenommen im November 2020

Bild: Claudia Heigl

Hof am Helmberg oder Helmhof war die alte Bezeichnung für den Wiedenhof

Der Hof gehörte ebenfalls zum umfangreichen Grundbesitz des Domkapitels von Augsburg. Es liegt nahe, dass es sich bei den urkundlichen Nennungen des Hofes „am oder zu Helmberg“ im 14. und 15. Jahrhundert um den Wiedenhof handelte.

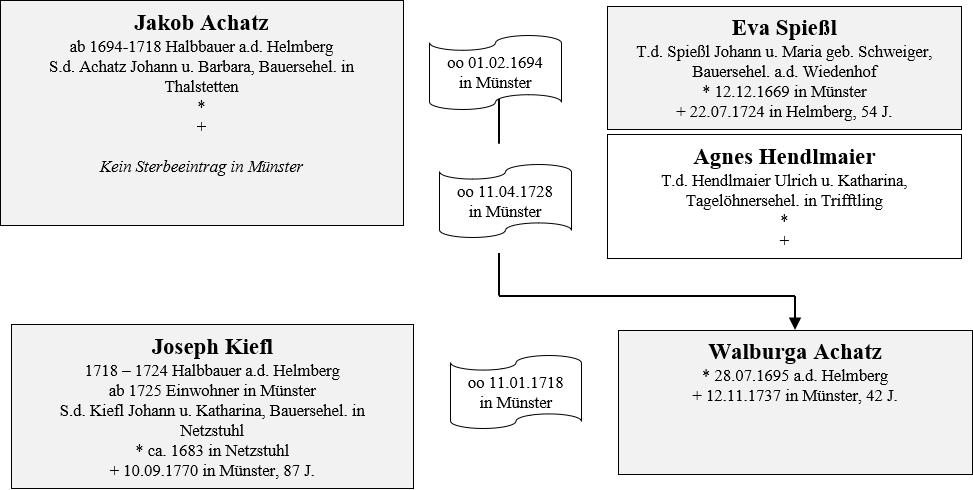

Der ab dem 17. Jahrhundert bezeichnete „Helmberger-Einödhof“, der später zum Gärtnerhaus des Neuen Schlosses umgewandelt wurde, liegt eigentlich auf dem Singberg (Gerhartsberg) und war nur ein „halber Hof“.1695 hatte Hans Spießl die Bausölde vom dem ursprünglichen Hof abgetrennt und sie an seine Tochter Eva und deren Ehemann Jakob Achatz veräußert2.

Seitdem wird der nördlichere Hof als „Helmberghof“ bezeichnet, während der südöstliche Hof am Fuße des Helmberg den Namen Wiedenhof erhielt. In den Kirchenbüchern findet sich parallel dazu immer noch die Bezeichnung „Helmhof“ für den Wiedenhof.

Die Bezeichnung „Wiedenhof“ lässt sich auf „Widdumgsgut oder -hof“ zurückführen. Das war ein Bauernhof, der dem persönlichen Unterhalt des Pfarrers diente und von diesem verpachtet wurde.

Neben den üblichen Abgaben an das Kollegiatstift musste der Hofbesitzer noch zusätzliche jährliche Leistungen entrichten:

- an den Ortslehrer von Münster von jeder Getreidegattung zwei Läutgarben

- an den Ehehaftsbader und Ehehaftsschmied jeweils ein Vierling Korn im Straubinger Maß

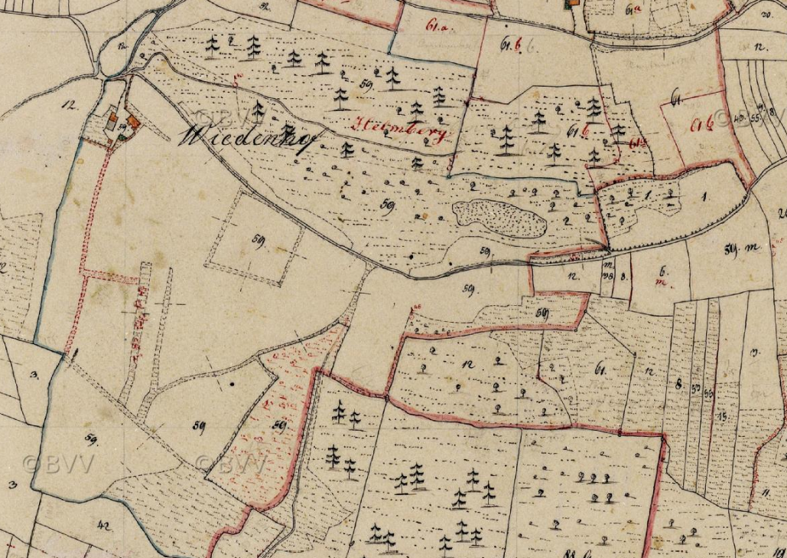

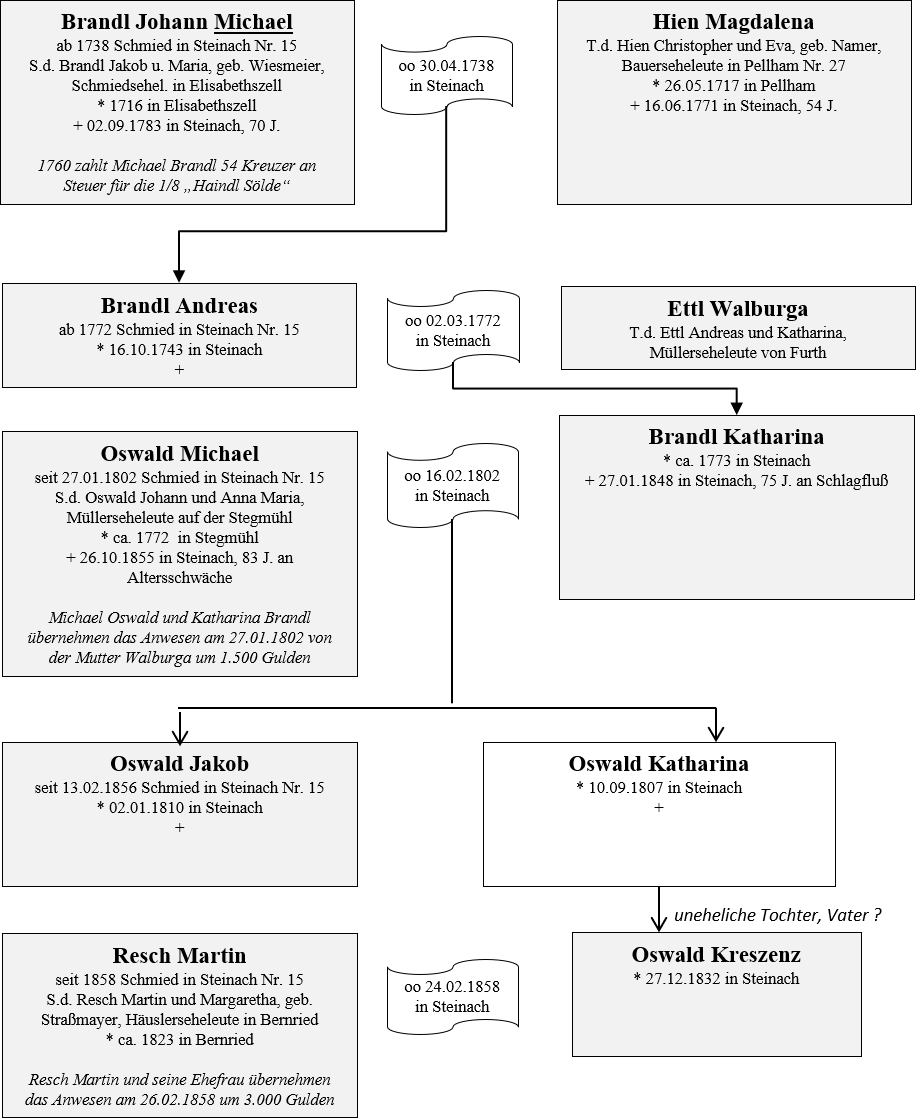

Karte zum Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Münster von 1838

Der Wiedenhof erhielt die Hs.Nr. 59

Vermessungsamt Straubing

Die Weinberge am Helmberg

Der „Helmperg“ wird im Jahr 1271 in einem Revers des Ritters Otto von Straubing als Weinberg erwähnt3. Dies ist die erste urkundliche Nennung des Ortes.

Weitere Schreibweisen sind Helnperg (1313,1444) , Helenperg (1324), Hellnperg (1458), Helbmperg (1498), Helmberg (ab 1583).

Im Urbarsbuch des Domkapitels aus dem Jahr 1280 wird vermerkt, dass der Hofmarksherr Albrecht von Steinach zwei Viertelgüter „am Helmberg“ zum Lehen erhalten hatte. Hier handelte es sich um einen Weinberg3.

Lt. einem Salbuch von 14444 besitzen Hans und Anna Zaun ein Viertelbau zu Helnperg als Lehen vom Domkapitel von Augsburg, dass sie von Conrad Chundlingsperger erkauft haben.

Die Warter von Steinach (Hans von Steinach und seine Vorderen) haben ein halbes Viertelbau zu Helmperg als Hoflehen erhalten, das kaufweise an sie gekommen ist.

Außerdem wird in dem Salbuch aufgeführt, dass „Maister Peter, der Dechant von Münster, die Weingärten am Helnperg zu Lehen genommen hat und dass er die Weingärten mit zaunen, misten und mergeln und allem Zugehören fürsehen soll, ohne dem Domherren von Augspurg zu schaden….“

Der Weinanbau dürfte vom Kollegiatstift bereits im 16. Jahrhundert eingestellt worden sein. In einem Salbucheintrag von 1579 findet sich folgender Vermerk: „Erstlich von fünff Weingärten zwischen Stainach und Münster an gemeltem helm Perg gelegen… Die … Yetz ödt ligen und alles ain holzwachs ist…“.5

Die Weingärten befanden sich an der südlichen Seite des Berges. Die Flurbezeichnung „Weingartenwiese“ (Fl.Nr. 1095) am südlichen Fuße des Berges weist noch heute darauf hin.

Am südlichen Hang des Helmberges befanden sich die Weinberge

aufgenommen im November 2020

Bild: Claudia Heigl

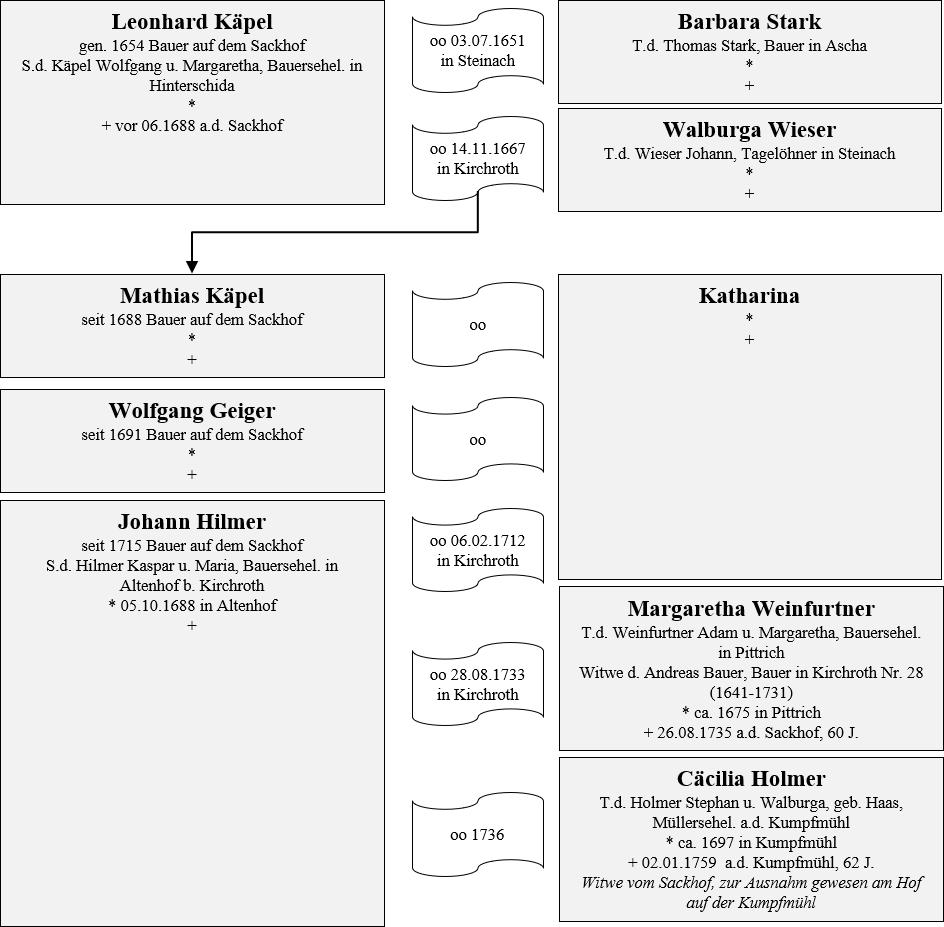

Die Bauern auf dem Hof

Der Grundherr des Wiedenhofes war bis zur Säkularisation im Jahr 1803 das Kollegiatstift Pfaffmünster, dass seit 1581 seinen Sitz in Straubing hatte.

Als erster Bauer wird 1573 ein Wolf Engelperger namentlich auf dem Hof genannt6. Hier wird der Besitz in dem Salbuch des Chorherrenstifts St. Tiburtius unter Helmberg als „curia“ (= ganzer Hof) bezeichnet. 1578 folgt ein Thomas Gierl7.

Der Hof dürfte wahrscheinlich im 30jährigen Krieg (1618-1648) von den Schweden geplündert worden sein. In den Kirchenbüchern von Münster bis 1665 finden sich keine Aufzeichnungen eines Helmberg- oder Wiedenhofbauern.

Nach dem 30jährigen Krieg ist eine Familie Widmann Besitzer des Hofes.

Am 17.06.1665 wird in der Münsterer Kirche ein Mädchen namens Eva getauft. Hier wird als Vater Mathias Widmann "Bäcker zur Zeit auf dem Wiedenhof" genannt

Es kommt nochmals 1671 ein Kind von ihm und seiner Ehefrau Elisabeth auf dem Wiedenhof zur Welt. Das dritte Kind wird bereits im Münster geboren.

- Mathias *25.02.1671 a.d. Wiedenhof

- Johann *07.06.1673 in Münster +04.06.1673

Am 21.03.1673 verkaufen "die Widmannschen Erben" Barbara und deren Sohn Mathias Widmann den Erbrechtshof an das Stiftskapitel Straubing um 220 Gulden8.

Uraufnahme des Wiedenhofes aus dem Jahre 1827

Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayernatlas

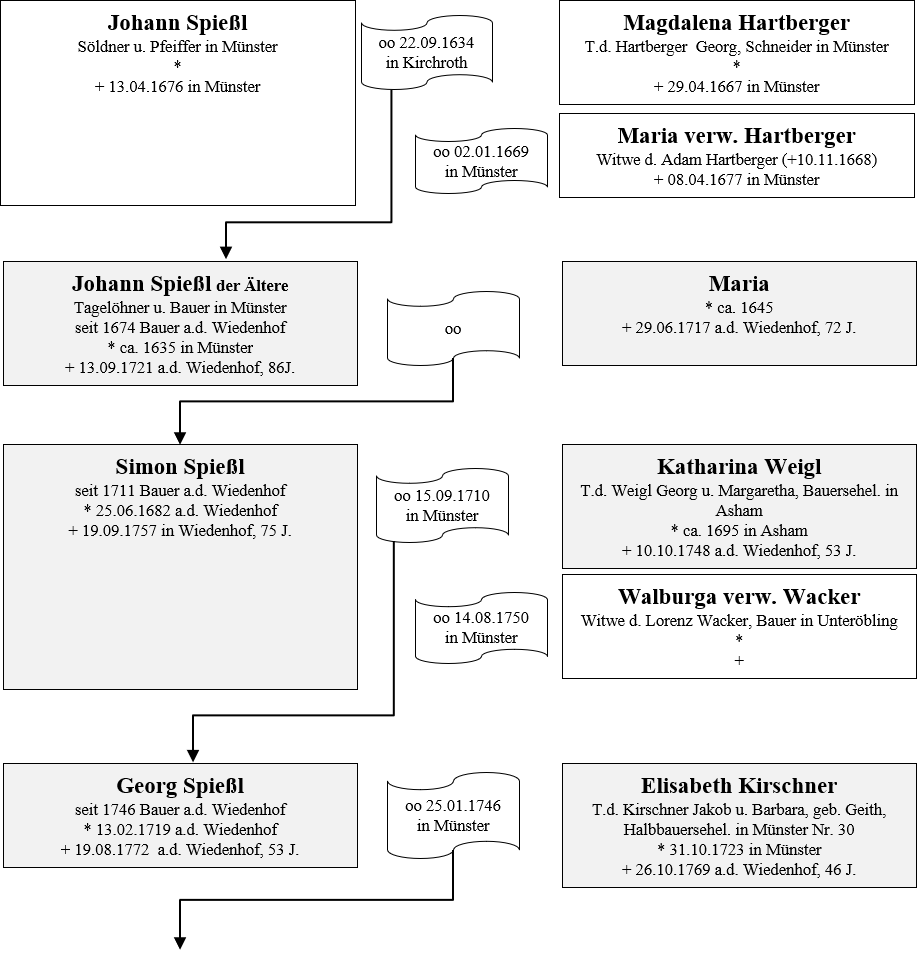

Familie Spießl

Am 08.01.1674 verkauft das Stiftskapitel den "halben Erbrechtshof aufm Helmberg" um 250 Gulden dem ehrbaren Hans Spießl den Mittern zu Münster9.

Damit ist der Hof um 30 Gulden teuerer, als ihn das Kollegiatstift von den Widmann's gekauft hat.

Johann Spießl "der Ältere oder Mitterne" (kommt drauf an, ob man den Vater als Älteren bezeichnet) ist seit ca. 1666 mit einer Maria verheiratet. Er war der älteste Sohn von Johann Spießl, der als Söldner und Pfeiffer in Münster Hs.Nr. 29 wohnte. Ein Bruder gleichen Namens, genannt Johann Spießl der Jüngere (geb. 18.02.1646), erbt den Hof des Vaters in Münster.

Bei den Taufen der ersten drei Kinder war Johann noch Tagelöhner und Spieler in Münster.

Er und seine Ehefrau besaßen das spätere "Hofreiter-Gütl" Hs.Nr. 18 (heute Chorherrenstr. 8) in Münster. Zwei Monate nach den Kauf des Wiedenhofes verkaufen sie das kleinere Anwesen in Münster an Johann Söldner von Bärnzell10.

Bei der Taufe des ersten Kindes auf dem Hof, wird er als "Johann Spiesl, Majoris (der Ältere), Bauer auf dem Widenhoff" bezeichnet. Dies ist auch das erste Mal, dass der Hof den Namen „Wiedenhof“ erhält. Die Spießl-Bauern werden dann abwechselnd bis 1719 immer wieder als Bauern „auf dem Wiedenhof“, „zum Helmberg“ oder „auf dem Helmhof“ bezeichnet.

Das Ehepaar hat insgesamt zehn Kinder:

- Barbara (1666-1700) heiratet 1690 in Münster Johann Kornprobst, Bäcker in Münster (*1664)

- Katharina (*1668)

- Eva (1669-1724) heiratet 1694 in Münster Jakob Achatz von Thalstetten. Sie kaufen 1694 vom Vater Johann Spießl die Bausölde des Wiedenhofes, der nun zum Helmberghof wird.

- Maria (*1674) heiratet 1699 in Sossau Georg Graßl, Bauer in Bielhof

- Ägid (*1676) heiratet 1700 in Münster die Wirtstochter Anna Barbara Wiest und lässt sich als Häusler in Münster Nr. 45 nieder.

- Barbara (*1677)

- Ursula (*1680) heiratet 1711 in Steinach den Hafner Sebastian Schuhbauer (1645-1712) von Wolferszell Nr. 16 und in zweiter Ehe 1712 den Hafner Simon Miller

- Anna heiratet 1702 in Münster den Bauerssohn Michael Holz von Wäscherszell

- Simon (1682-1757), Hoferbe

- Jakob (1683-1759) heiratet 1707 in Münster Katharina Reichersdorfer und wird Bauer in Münster Nr. 2

Sohn Simon übernimmt den Wiedenhof. Er heiratet 1710 die Bauerstochter Katharina Weigl von Asham.

Aus der Ehe gehen zehn Kinder hervor, von denen fünf im Kindsalter sterben:

- Maria Eva (1711-1768) heiratet 1734 in Ascha den Hafner Bartholomäus Wiedinger und 1743 den Hafner Joseph Miller von Ascha.

- Maria Magdalena (*1713) heiratet 1737 in Münster Johann Jakob Färber, Halbbauer in Aufroth

- Simon (*1714) heiratet 1743 in Kirchroth Mria Pösl, Bauerstochter von Oberniedersteinach Nr. 8 und übernimmt den Hof der Schwiegereltern

- Georg (1719-1772), Hoferbe

- Johann (1734-1797), bleibt unverheiratet auf dem Hof

Nach dem Tod der ersten Ehefrau geht Simon 1750 nochmals eine Ehe mit Walburga, der Witwe des Bauern Lorenz Wacker von Unteröbling ein.

Nächster Bauer wird Georg Spießl, der sich 1746 die Bauerstochter Elisabeth Kirschner von Münster Nr. 30 als Bäuerin auf den Hof holt.

Sie schenkt ebenfalls zehn Kindern das Leben, von denen drei das Kindsalter nicht überleben:

- Joseph (1746-1814), Hoferbe

- Maria Anna (*1748)

- Johann Simon (1752-1790) heiratet 1774 in Münster die Bauerstochter Maria Theresia Zeindlmaier von Agendorf Nr. 34. Simon übernimmt den Kirschner-Hof Hs.nr. 30 in Münster von seinem Onkel Johann Michael Kirschner.

- Anna Maria (*1755) heiratet 1771 den Schuster Andreas Echinger von Oberparkstetten Nr. 8

- Theresia (*1757)

- Magdalena (1762-1784) stirbt unverheiratet mit 22 Jahren

- Katharina (*1765)

Elisabeth Spießl stirbt bereits 1769 mit 46 Jahren. Sie hinterlässt sieben zum Teil unmündige Kinder. Drei Jahre später folgt Ehemann Georg mit 53 Jahren ihr ins Grab.

Den Hof hat er bereits 1771 an seinen ältesten Sohn Joseph übergeben. Der geht eine Ehe mit Anna Maria Hahn von PIttrich ein.

Die Bäuerin bringt neun Kinder zu Welt, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichen:

- Anna Maria (*1774) heiratet ca. 1795 den Söldner Joseph Wenninger von Pittrich, ca. 1799 Andreas Wundsam und 1801 Jakob Söldner von PIttrich

- Katharina (1774-1849) heiratet 1799 in Steinach Jakob Färber von Steinach Nr. 53

- Martin (1779-1850) heiratet 1812 in Münster Magdalena Hitzinger und übernimmt das Anwesen der Schwiegereltern in Münster Nr. 6

- Joseph (*1781)

- Tiburtius (1785-1860), Hoferbe

Den Hof erhält wieder, wie normalerweise üblich, der jüngste Sohn Tiburtius. Dieser nimmt 1810 die Bauerstochter Katharina Färber von Münster Nr. 31 zur Ehefrau.

Die Bäuerin schenkt sechs Kindern das Leben, von denen jedoch nur eine Tochter überlebt.

Am 04.07.1846 übergibt Tiburtius Spießl seinen 123 Tagwerk großen Hof an seine einzige Tochter Anna Maria und deren Ehemann Joseph Geith.

Zwei Kinder des Ehepaares werden noch auf dem Wiedenhof geboren:

- Joseph *1844

- Martin *1845

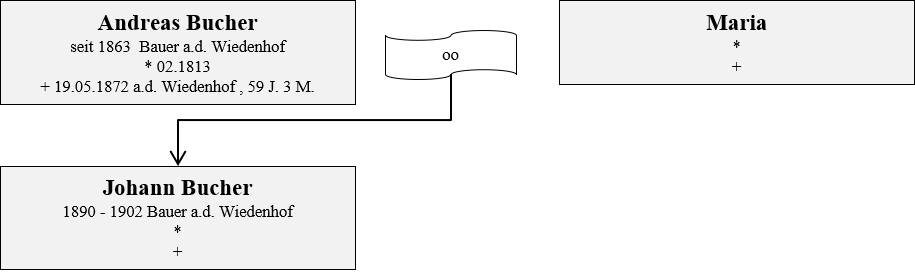

Der Wiedenhof wird zertrümmert

Doch auch an diesem Hof gehen die turbulenten Zeiten nach der Säkularisation und Bauernbefreiung in Bayern nicht spurlos vorüber. Am 27.09.1861, 10 Monate nach dem Tod des Vaters, verkaufen Anna Maria und Joseph Geith den Hof mit 120 Tagwerk (≅ 40 ha) Grund um 25.400 Gulden an Michael Gampel aus Regensburg, nachdem er über 187 Jahre im Besitz der Familie gewesen war.

Der Immobilienhändler zertrümmert den Hof und verkauft die Hofstelle am 30.07.1863 mit 43 Tagwerk Grund an Andreas und Maria Bucher um 11.975 Gulden. Am 17.05.1890 übernimmt Sohn Johann Bucher den Hof mit insg. 52 Tagwerk (≅ 17,7 ha) und verkauft ihn im September 1902 an den Immobilienhändler Bernhard Buxbaum aus Regensburg um 17.000 Mark.

Weitere Grundstücke werden verkauft und am 05.01.1903 erwerben Anna und Alois Wagner von Laichstätt Gde. Thierlstein b. Cham die Hofstelle mit 12 ha Grund um 12.000 Mark. Am 20.11.1908 tauschen sie das Anwesen zum Anschlag von 14.000 Mark mit den Immobilienhändlern Schwarzhaupt Nathan von Regensburg und Petzenhauser Xaver von Straubing gegen das Anwesen Nr. 2 1/2 in Unterzeitldorn.

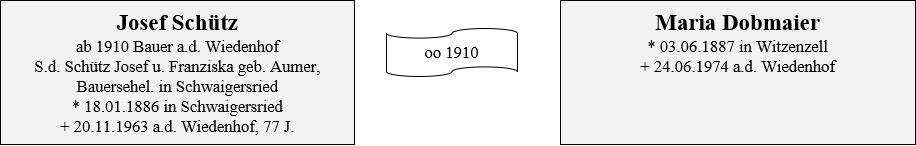

Am 17.12.1908 erwirbt Simmel Josef den Hof mit nur mehr 6 ha Grund und am 10.05.1910 kaufen ihn schließlich Schütz Josef und Maria geb. Dobmaier.

Ab den 1950er Jahren entstanden rund um die alte Hofstelle, auf den zum Teil schon früher wegverkauften Grundstücken, weitere neue Wohnhäuser und der Wiedenhof entwickelte sich zum Weiler.

Wiedenhof mit den rot eingezeichneten Neuansiedlungen Anfang der 1950er Jahre.

Quelle: Vermessungsamt Straubing, Ortsplan Münster NOXXXIX 32 172d

Die alte Hofstelle im November 2020

Bild: Claudia Heigl

1808 wurde Wiedenhof im Steuerdistrikt von Münster aufgeführt11 und 1821 in die Gemeinde Münster eingegliedert.

Bei Einführung der Hausnummern erhielt die Hofstelle die Hs.Nr. 5912, bei der Neuorganisation der Hausnummern in Münster im Jahr 1890 wurde die neue Hs.Nr. 95 vergeben.

Im Rahmen der Gebietsreform 1978 wurde Wiedenhof, zusammen mit Münster, ein Teil der vergrößerten Gemeinde Steinach.

1 Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Pfaffmünster, Bd. 2, S. 389, 29.06.1717 Sterbeeintrag der Maria Spießl, Ehefrau des Johann Spiesl, Bauer auf dem Helmhof

2 BayHStA München, Straubing Kollegiatstift St. Jakob und Tiburtius KL 3, Zins- und Stiftbuch, fol. 147

3 Solleder Fridolin, Urkundenbuch der Stadt Straubing 1911-1918, Urkunde Nr. 1, Revers des Otto von Straubing, Prokurators des Herzogs Heinrich von Bayern, über die ihm und seinen Söhnen Albert, Karl und Leutwein von Propst und Kapitel zu Augsburg zu Leibgeding verliehenen Weinberg zu Sneitweg, Helmberg und Sacker. 21.03.1271

4 Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, nach Keim in Jahresheft des Hist. Vereins Straubing und Umgebung 1965, S.35-38

5 BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Cons. Cam. Nr. 247

6 Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg, KL 5, Nr. 111, Salbuch des Chorherrenstifts St. Tiburtius zu Pfaffmünster von 1573

7 Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg, KL 5, Nr. 110, Salbuch des Chorherrenstifts St. Tiburtius zu Pfaffmünster von 1578

8 BayHStA München, Briefprotokolle Straubing 640 Ib, fol 47 Kauf 21.03.1673

9 BayHStA München, Briefprotokolle Straubing 640 Ib, fol 56 08.01.1674

10 BayHStA München, Briefprotokolle Straubing 640 Ib, fol 69‘ Kauf 30.03.1674

11 StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster Münster 1808

12 Vermessungsamt Straubing ,Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Münster 1838

Weitere Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster 17/22-5, Umschreibehefte Münster 1843 – 1859 Hs.Nr. 3 - 59

StA Landshut, Grundsteuerkataster 17/22-10, Umschreibehefte Münster 1859– 1893 Hs.Nr. 70 - Ende

StA Landshut, Grundsteuerkataster 17/22-15, Umschreibehefte Münster 1893 - 1960 Hs.Nr. 84 - Ende

Bischöfliches Zentralarchiv, Pfarrmatrikel der Pfarrei Pfaffmünster

letzte Änderung: 16.09.2024

Vom Helmberger Einödhof zum Gärtnerhaus des Neuen Schlosses

von Claudia Heigl

Auf dem Singberg, dem Baugelände des Neuen Schlosses Steinach, befanden sich ursprünglich zwei Einöd-Höfe: ein kleiner Hof – das Singberg-Anwesen auf der Bergspitze und das etwas tiefergelegene sog. Helmberg-Anwesen, das August von Schmieder zum heute noch bestehenden Gärtnerhaus umgestaltet hat.

Nach Josef Schlicht hieß der Singberg bis 1634 noch Gerhartsberg, d.h. Berg bzw. Bergsiedlung eines Gerhart. Weshalb sich die Bezeichnung „Singberg“ eingebürgert hat, ist nicht bekannt. Schlicht vermutet, dass der nahe gelegene Vogelherd für die Umbenennung maßgeblich war.

1324 wird der „Gehertzperg“ bereits urkundlich erwähnt. Das kleine Anwesen auf dem Gerhartsberg war dem Augsburger Domkapitel grundbar, wie die zahlreichen Höfe in und um Steinach.

Lt. einem Salbuch von 14441 hat „Maister Peter, der Dechant von Münster, ein Viertel Bau, genannt Gebhartsberg zu Lehen genommen“. Hier handelte es sich um den Dekan des Kollegiatstifts Pfaffmünster. Die Bauern auf dem Hof waren von nun da an dem Kollegiatstift Münster als Grundherren unterstellt.

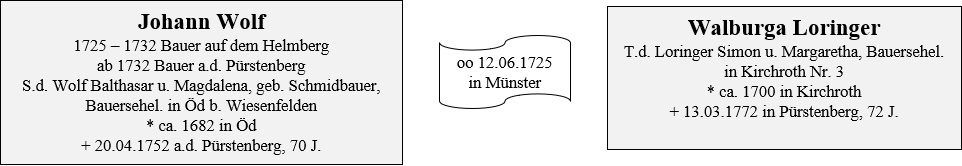

Südlich der Helmberg, versetzt in nördlicher Richtung der Singberg, späterer Standorf des Neuen Schloss Steinach

Positionsblätter ca. aus dem Jahr 1848

Quelle Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Bei dem früher bezeichneten „Hof am Hellenberg“ handelt es sich wahrscheinlich um den Wiedenhof

In den alten Salbüchern aus dem 14. bis 16. Jahrhundert wird ein Hof am „Hellenberg“ bzw. „Helmberg“ erwähnt. Bis jetzt war man der Annahme, dass es sich hier um den "Helmberg-Hof" handelte.

Bei dem bis ins 17. Jahrhundert so bezeichneten „Hof am Hellenberg“ kann es sich jedoch nur um den „Wiedenhof“ handeln. Dieser war am östlichen Fuße des Helmberg gelegen. Die Wiedenhofbauern wurden in den Kirchenbüchern bis Anfang des 18. Jahrhunderts abwechselnd als Bauer auf dem Wiedenhof, auf dem Helmperg oder als Bauern auf dem Helmhof2 bezeichnet.

Der Helmberger-Einödhof gehörte zur Steuergemeinde Münster, während der Singberg-Hof zur Steuergemeinde Steinach gehörte

Im Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Münster aus dem Jahr 1838 wird der Hof als "1/8 Helmberger Einödhof" mit der Hs.Nr. 61 aufgeführt.

Karte: Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll aus dem Jahr 1838 der Steuergemeinde Münster

Die Bauern auf dem Hof

Der Grundherr des Helmberg-Hofes war bis zur Säkularisation im Jahr 1803 das Kollegiatstift Münster, dass seit 1581 seinen Sitz in Straubing hatte.

Zwischen 1601 und 1604 gab es einen Streit zwischen dem Kollegiatstift Straubing gegen den Steinacher Gutsbesitzer Wiguleus Hundt wegen des Zehents am Geratsberg3.

Der Hof gehörte wohl als Bausölde zu dem Wiedenhof. Den in einem Zins- und Stiftbuch aus dem jahre 1685 finden wir beim Wiedenhof folgenden Vermerk4:

"Das Baugütl hatte 1695 Hans Spiessl dem Jakob Achaz rediert (verkauft oder übertragen) und pactiert (und darüber eine vertragliche Vereinbarung getroffen).

Achatz zum dem Spiessl jährlich dafür 3 Gulden 5 Kreuzer und 20 Heller, 20 Eier, 3 Pfund Schmalz, ebenso 1/2 Scheffel Korn und Futter beibringen."

Jakob Achatz war der Schwiegersohn des Johann Spießl und mit dessen Tochter Eva verheiratet. Bei der Heirat überträgt der Vater die Bausölde, damit sich das junge Paar eine Existenz aufbauen konnte. Vorher dürfte der Hof also noch nicht bestanden haben.

1718 übernahm die Tochter Walburga mit ihrem Ehemann Joseph Kiefl (auch Kiefel, Küfel) das Anwesen. Die Familie musste jedoch 1724 den Hof aufgeben und sie zogen als Einwohner, ohne Grundbesitz, nach Münster, wo Joseph Kiefl als Tagelöhner seine Familie fortbringen musste.

Der Hof wurde vom Kollegiatstift an Johann Wolf von Öd bei Wiesenfelden vergeben. Aber auch Wolf blieb mit seiner Familie nur sieben Jahre auf dem Hof und erwarb 1732 den Hof auf dem Pürstenberg, wo seine Nachkommen noch heute ansässig sind.

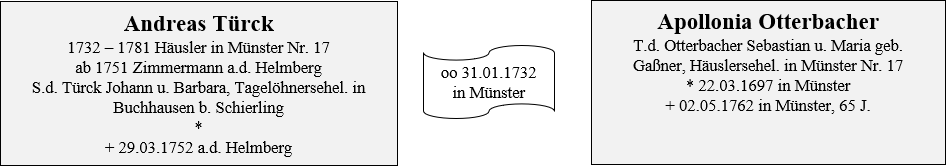

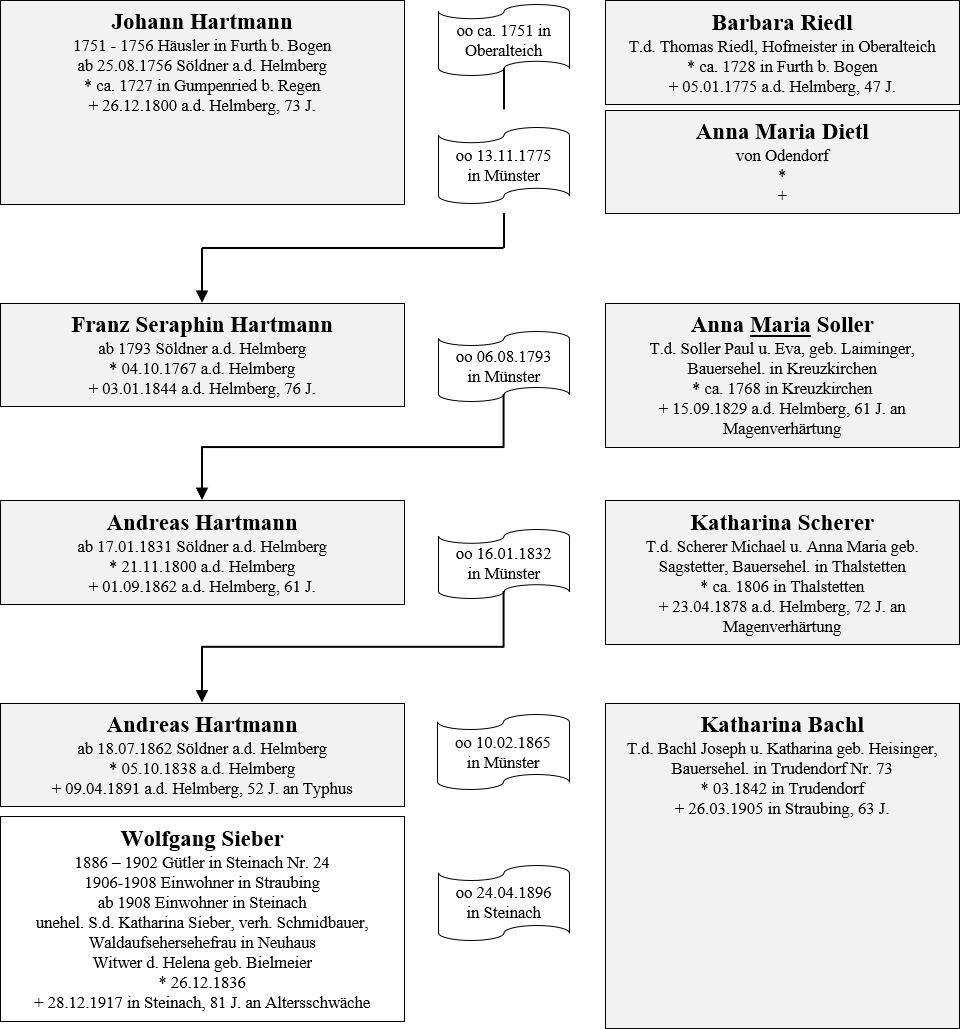

Ihm folgte Andreas Türck als Hofbesitzer. Andreas und Apollonia Türck waren vorher in Münster Nr. 17 ansässig und verdiente sich noch zusätzlich seinen Lebensunterhalt als Zimmermann. Nach dessen Tod verkaufte seine Witwe das Anwesen 1753 an Wolfgang und Barbara Schaller, die jedoch bereits drei Jahre später, am 25.08.1756, das Erbrechtsgütl am Helmberg mit Johann und Barbara Hartmann gegen deren Erbrechtshäusl in Furth vertauschten.

Die Schicksalsschläge der Familie Hartmann

Vier Generationen der Familie Hartmann bewirtschafteten den Hof, der schließlich 1862 insgesamt 51 Tagwerk (17,38 ha) an Grundbesitz umfasste.

Johann und Barbara Hartmann hatten mindestens zehn Kinder, von denen acht im Kindalter oder in jungen Jahren starben. Nur die Söhne Mathias (*1758) und Franz (*1767) überlebten.

Der jüngere Sohn Franz übernahm 1793 den Hof und heiratete Maria Anna Soller von Kreuzkirchen.

Von deren elf Kindern erreichten fünf Kinder das Erwachsenenalter:

- Anna Maria (*1795) heiratete 1824 den Steinacher Halbbauern Joseph Waas.

- Katharina (*1797)

- Andreas (*1800), Hoferbe

- Theresia (*1804)

- Anna Maria (*1812)

Sohn Andreas übernahm 1831 den Hof und vermählte sich mit der Bauerstochter Katharina Scherer von Thalstetten.

Das Paar hatte acht Kinder, von denen vier das Erwachsenenalter erreichten:

- Therese (*1834)

- Katharina (*1837)

- Andreas (*1838) Hoferbe

- Josef (*1840)

1841 wurde die Bäuerin Katharina Hartmann Opfer eines Raubüberfalles über den der Münsterer Pfarrer Peter Knott in der Pfarrchronik berichtete:

„Sonntag den 17. Jänner 1841 brachen während des Gottesdienstes drei Räuber am Helmberg ein, misshandelten die eben erst entbundene Hausmutter Katharina Hartmann grausam, zerschlugen ihr unter anderem die Ellenbogenbeine, banden sie, warfen sie in einen kalten Winkel und raubten die bedeutende Barschaft von 100 Gulden. Sie machten sich davon und wurden nicht mehr entdeckt.“

Zu diesem Vorfall gibt es noch eine weitere, etwas abgeänderte Aufzeichnung5 unter dem Titel:

Wie der Räuber Matzeder eine Steinacher Bäuerin federte

Der Räuber Franz Matzeder aus Matzöd, Landgericht Landau, wurde am 23. Juni 1851 in Straubing hingerichtet. Als Metzeder auf dem Schinderkarren gebunden und gefolgt von vielem Volk zur Richtstätte gefahren wurde, brach er plötzlich zur Verwunderung aller in unbändige Heiterkeit aus. vom Henker befragt, wie er angesichts des Todes noch so herzhaft lachen könne, erzählte der Delinquent sein schandbares Schelmenstück, wie er einmal bei Steinach eine Bäuerin gefedert hatte.

Er drang an einem Sonntagmorgen in einen Bauernhof bei Steinach ein, dessen Bewohner alle zum Gottesdienst gegangen waren mit Ausnahme der Bäuerin, die sich in gesegneten Umständen befand. Wie erschrak sie, als sie in dem frechen Eindringling den berüchtigten Räuber erkannte! Weinend bat sie um Erbarmen. Matzeder beschwichtigte sie – sie brauche nichts zu befürchten, wenn sie tue, was er sie heiße. Erleichtert ging die Bäuerin darauf ein, worauf er ihr befahl, sich zu entkleiden und ihre langen Haare zu lösen und wallen zu lassen. Widerstrebend gehorchte sie; hierauf ließ er sich von ihr einen Kübel Honig geben, schüttete diesen der gepeinigten Frau über den Kopf, schnitt ein Federbett auf und zwang die Bäuerin, sich darin zu wälzen.

Daraufhin musste sie in dieser unfreiwilligen Verkleidung ihrem aus der Kirche heimkehrenden Mann entgegengehen. Matzeder ging mit geladenem Gewehr hinter ihr her, damit sie den Befehl getreulich vollziehe. Als die Arme ihren Ehemann mit anderen Bauern aus dem Wald herankommen sah, ließ sie ihm laut jammernd entgegen. Bei diesem ungewohnten Anblick ergriffen die abergläubischen Landleute die Flucht im Glauben, der leibhaftige Teufel jage hinter ihnen her.

Katharina Hartmann hatte am 30. Dezember 1840 einen Sohn namens Josef entbunden. Nach der damaligen Sitte nahm eine Wöchnerin erst nach sechs Wochen wieder an einem Gottesdienst teil.

Doch auch ihr Sohn Andreas musste mit seiner Ehefrau Katharina, geb. Bachl, viele Schicksalsschläge hinnehmen.

Von den insgesamt zwölf Kindern, überlebten nur die ersten beiden, alle weiteren zehn Kinder wurden nicht älter als zwei Monate.

Tochter Therese (*1866) wurde mit 17 Jahren schwanger und heiratete 1883 in den Hof des Steinacher Bauern Michael Bogner ein.

Der Hoferbe Sohn Josef (*1867) wurde im Alter von 22 Jahren von einem Pferd erschlagen und starb am 13.06.1889.

Als 1891 der 52jährige Bauer Andreas Hartmann an Typhus starb, bewirtschaftete die Witwe den Hof noch drei Jahre alleine weiter. Am 27.02.1894 verkaufte sie schließlich den 17 ha großen Besitz um 17.800 Mark an den Immobilienhändler Johann Amonn. Zwei Jahre später heiratete sie den Steinacher Witwer und Gütler Wolfgang Sieber und zog, nach dem Verkauf des Steinacher Gütl im Jahr 1902, mit ihm nach Straubing, wo sie im Alter von 63 Jahren schließlich auch verstarb.

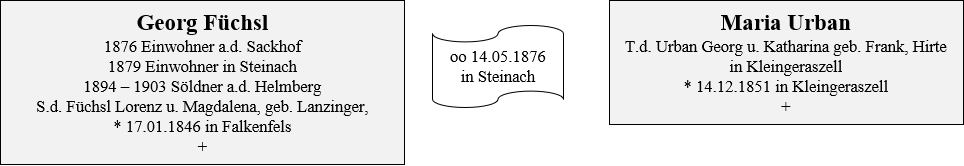

Einen Monat nach dem Verkauf tauschten Georg und Maria Füchsl ihr Anwesen in Voglsang Nr. 26 1/3 mit Johann Amonn gegen den Helmberg-Hof.

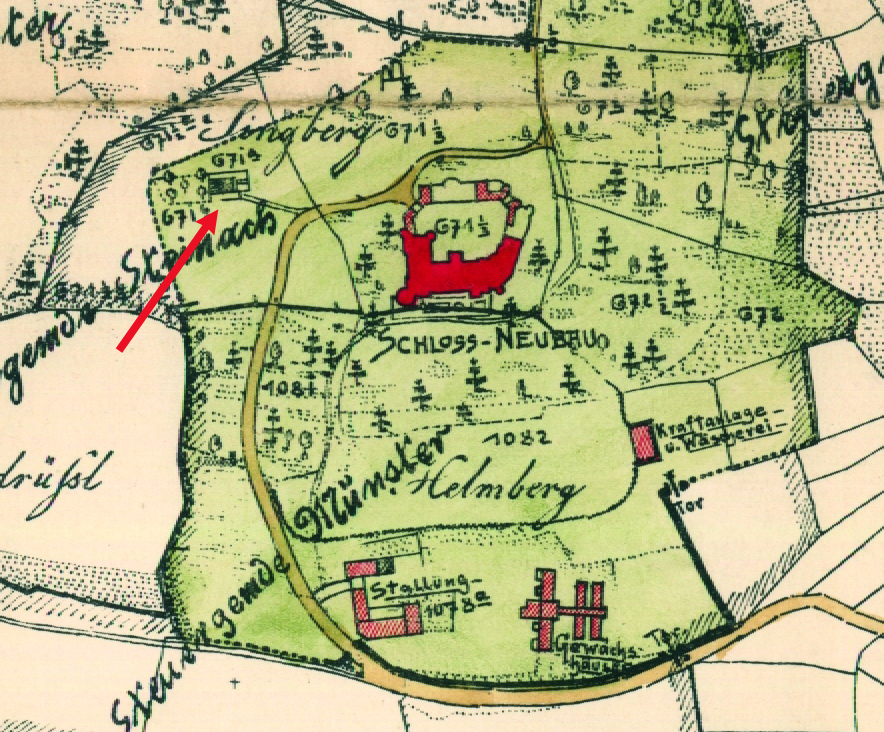

Als der Steinacher Gutsbesitzer August von Schmieder seine Schlosserweiterung des Alten Schlosses Steinach nicht gleich wie gewünscht durchführen konnte, entschied er sich ein Neues Schloss an anderer Stelle zu errichten. Nachdem auf dem auf dem Berghof nicht alle Grundstücke von ihm erworben werden konnte, kam als nächste Wahl der Helmberg als erste Erhöhung am Rande des Donau-Randbruches mit famosem, unverwehrtem Blick hinaus in die Donauebene und der etwas versetzt liegende Singberg in Frage. Da auch hier nicht alle Grundstücke zum Verkauf standen, fiel die Wahl schließlich auf dem Singberg. Am 3. November 1902 erwarb August von Schmieder das „Singberg-Anwesen“ von Xaver und Kreszenz Holmer.

Am 07. Juli 1903 kaufte er schließlich auch den Helmberg-Hof um 43.141,30 Mark von Georg und Maria Füchsl.

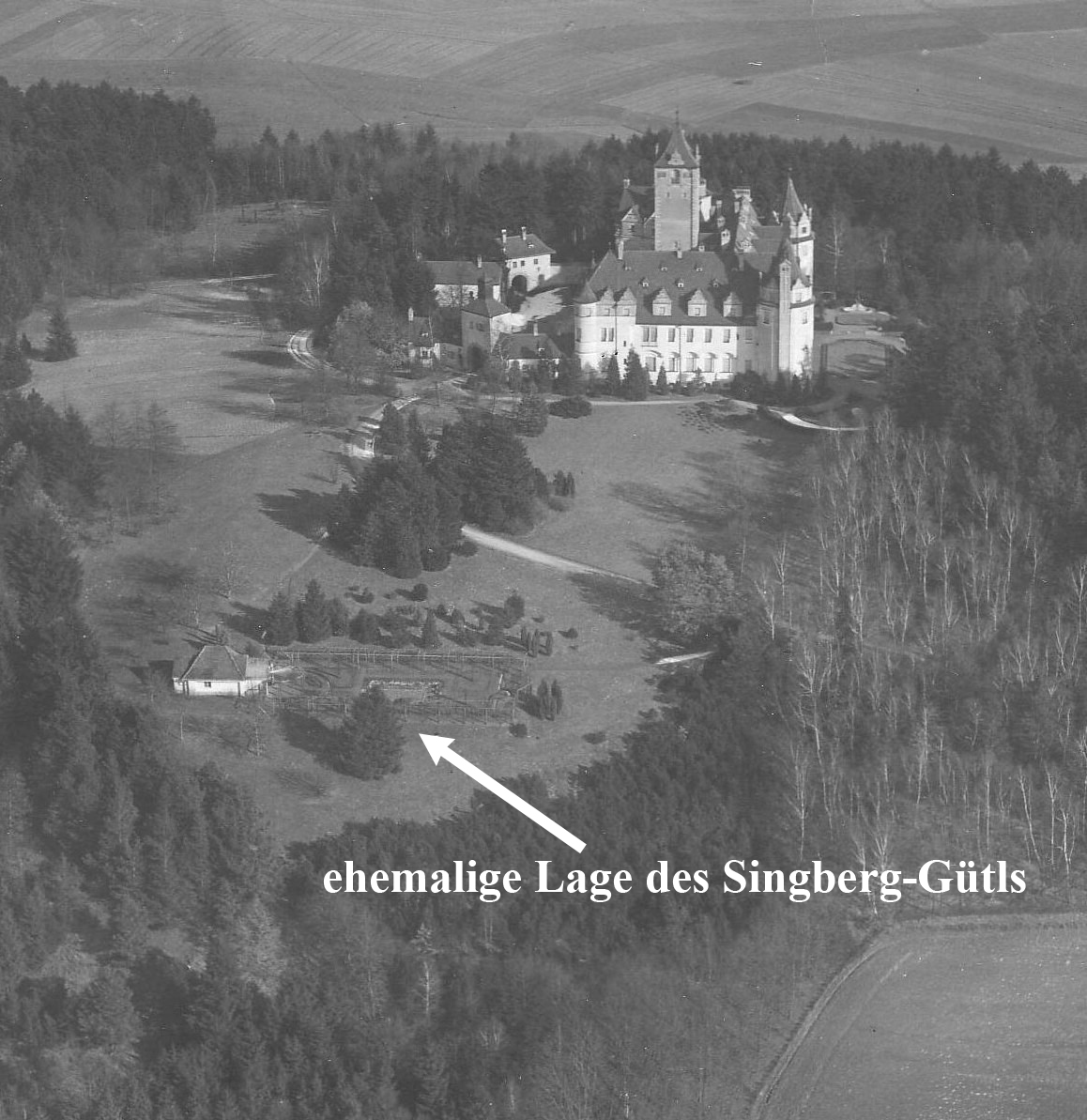

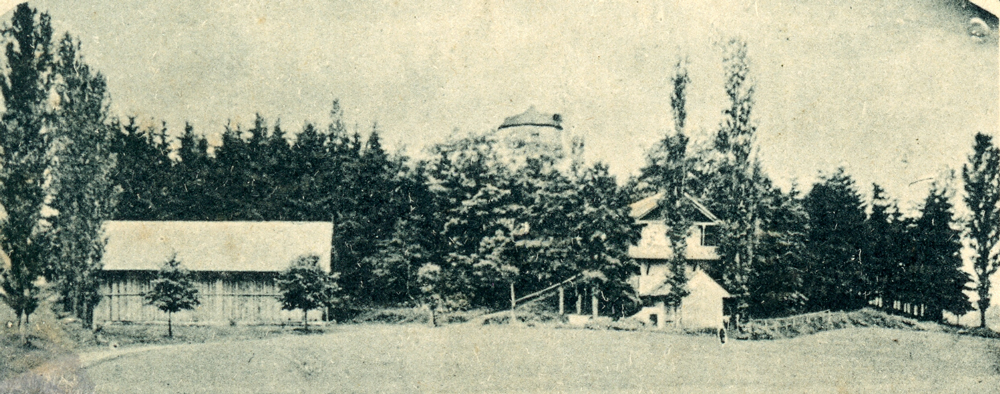

Das Helmberg-Anwesen kurz vor Baubeginn des Neuen Schlosses 1905

(Foto: Limbrunner, Straubing)

Die zusammenhängenden Flächen der beiden Betriebe auf bzw. am südlichen Hang des Singberges wurden zum insgesamt gut 25 ha großen Areal für den Bau des Neuen Schlossen zusammengefasst.

Während das Singberg-Anwesen abgetragen wurde, gestaltete man das ehemalige Wohnhaus des Helmberg-Anwesens als Gärtnerhaus komplett um.

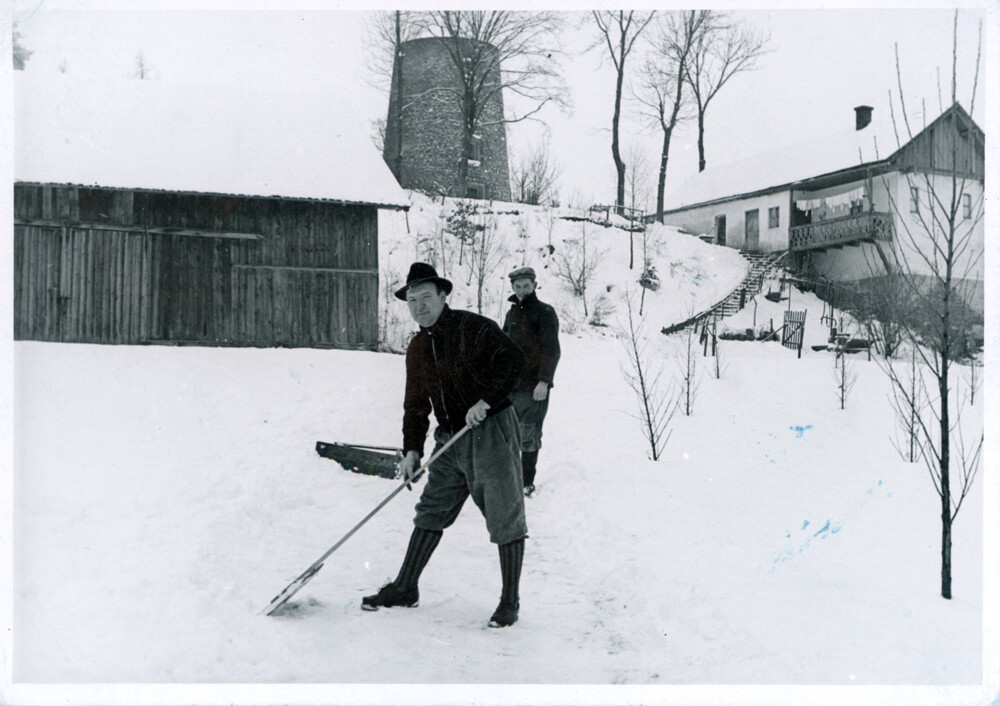

Das noch nicht umgebaute Wohnhaus und spätere Gärtnerhaus im Winter 1905 mit den bereits entstehenden Gewächshäusern

(Foto: Limbrunner, Straubing)

Das als Gärtnerhaus umgebaute Wohnhaus des ehemaligen Helmberganwesen im April 1907

(Foto: Limbrunner, Straubing)

Das Gärtnerhaus beherbergte zwei Wohnungen für „Verheiratete“, vier Zimmer für die Gartengehilfen und eines für den „Eselbuben“, einen Eselstall, ein Samenzimmer, Lagerräume und ganz im Westen die Wäscherei.

Das Gärtnerhaus, Ansicht von Osten, Juni 1907

(Foto: Limbrunner, Straubing)

Das ehemalige Gärtnerhaus des Neuen Schlosses Steinach im August 2019

Bild: Claudia Heigl

Nach der wechselhaften Geschichte des Helmberg-Hofes und des Neuen Schlosses dient das ehemalige Bauernhaus und spätere Gärtnerhaus heute als Wohnhaus.

1 Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, nach Keim in JHVS 1965, S.34-38

2 Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Pfaffmünster, Bd. 2, S. 389, 29.06.1717 Sterbeeintrag der Maria Spießl, Ehefrau des Johann Spiesl, Bauer auf dem Helmhof

3 StA Landshut, Regierung Straubing, A. 5708

4 BayHStA München, Straubing Kollegiatstift St. Jakob und Tiburtius KL 3, Zins- und Stiftbuch, fol. 147

5 Agsteiner Hans, Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, 1996, S.389. Entnommen aus „Straubinger Hefte“, Nr. 35 (1985) mit dem Titel „Historisches Mosaik aus Niederbayern“ von Hans Schlappinger (1882-1951). Herausgegeben von Johannes-Turmair-Gymnasium.

weitere Quellen:

Agsteiner Hans, Das Baugelände für das Neue Schloss Steinach am Singberg/Helmberg, erschienen als Beilage zum Gemeindeboten im Juni 2008 der Gemeinde Steinach

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Münster

aktualisiert: 16.09.2024

Das Singberg-Anwesen

von Claudia Heigl

Auf dem Singberg, dem Baugelände des Neuen Schlosses Steinach, befanden sich ursprünglich zwei Einöd-Höfe: ein kleiner Hof – das Singberg-Anwesen auf der Bergspitze und das etwas tiefergelegene sog. Helmberg-Anwesen, das August von Schmieder zum heute noch bestehenden Gärtnerhaus umgestaltet hat.

Nach Josef Schlicht hieß der Singberg bis 1634 noch Gerhartsberg, d.h. Berg bzw. Bergsiedlung eines Gerhart. Weshalb sich die Bezeichnung „Singberg“ eingebürgert hat, ist nicht bekannt. Schlicht vermutet, dass der nahe gelegene Vogelherd für die Umbenennung maßgeblich war.

Im Gegensatz zum Helmberg-Anwesen ist das Gütleranwesen am Singberg erst im 19. Jahrhundert entstanden.

Der 5 Tagwerk große Holzgrund gehörte ursprünglich zum sog. „Richtergut“ Hs.Nr. 12 (heute August-Schmieder-Str. 4) in Steinach.

Bei der Zertrümmerung des Hofes am 07.12.1821 durch den Bauern Johann Richter kaufte das Holz der Müller Michael Groll von Kay.

Groll verkaufte den Waldgrund am 29.12.1829 an Andreas Niemetz von Neuklitschau/Böhmen um 600 Gulden weiter. Der neue Besitzer errichtete auf dem Grundstück ein neues Wohnhaus mit Stall und Stadel und siedelte sich somit auf dem Singberg an. Das Anwesen gehörte, aufgrund der früheren Zugehörigkeit zum Richtergut zur Steuergemeinde Steinach und erhielt die neue Hausnummer 74.

Das Singberg-Anwesen gehörte zur Steuergemeinde Steinach, während der Helmberger Hof zur Steuergemeinde Münster gehörte.

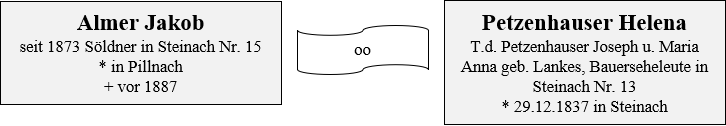

Im Liquidationsprotokoll von 1838 wurde es als "Neue Ansiedlung mit der Hs.Nr. 74" bezeichnet.

Karte: Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll aus dem Jahr 1838 der Steuergemeinde Steinach

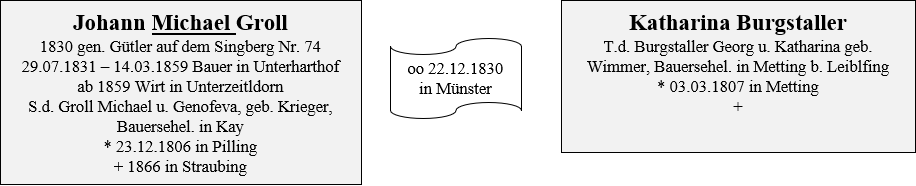

Brautstehlen durch Michael Groll

Der Sohn des ehemaligen Besitzers, ebenfalls namens Johann Michael Groll, erwarb wohl von Niemetz nochmals ein kleines Häusl und heiratete 1830 als "Häusler von Singberg".

Dies hatte wohl zwei Gründe:

Michael Groll jun. wollte die Bauerstochter Katharina Burgstaller von Metting heiraten, deren Eltern verweigerten jedoch ihre Einwilligung hierzu. Aufgrund des damaligen Ansässigmachungsgesetz war es jedoch nur möglich mit Grundbesitz eine Heiratserlaubnis zu erhalten. Um schnell heiraten zu können, erwarb er kurzfristig ein Häusl auf dem Singberg und erhielt so von der Herrschaft in Steinach die Heiratserlaubnis. Er entführte seine Braut und ließ sich am 22.12.1830 mit ihr in Münster trauen. Ihr Vater kam mit seinem Protest zu spät.

Ein halbes Jahr später, am 29.07.1831, kaufte Michael Groll jun. um 7.000 Gulden den Unterharthof, der damals 324,76 Tagwerk umfasste. Da er "nur" als Häusler heiratete, brauchte er bei der Hofmarksherrschaft in Steinach bei seiner Hochzeit nicht so viel Laudemium zu zahlen.

Bischöfl. Zentralachiv Regensburg, Pfarrmatrikel Sossau, Bd. 5, FN 31, Familien und Häuser der Pfarrei Sossau, erstellt von Pfarrer Gerard Wieselhuber im Jahre 1877, Hofgeschichte Unterharthof

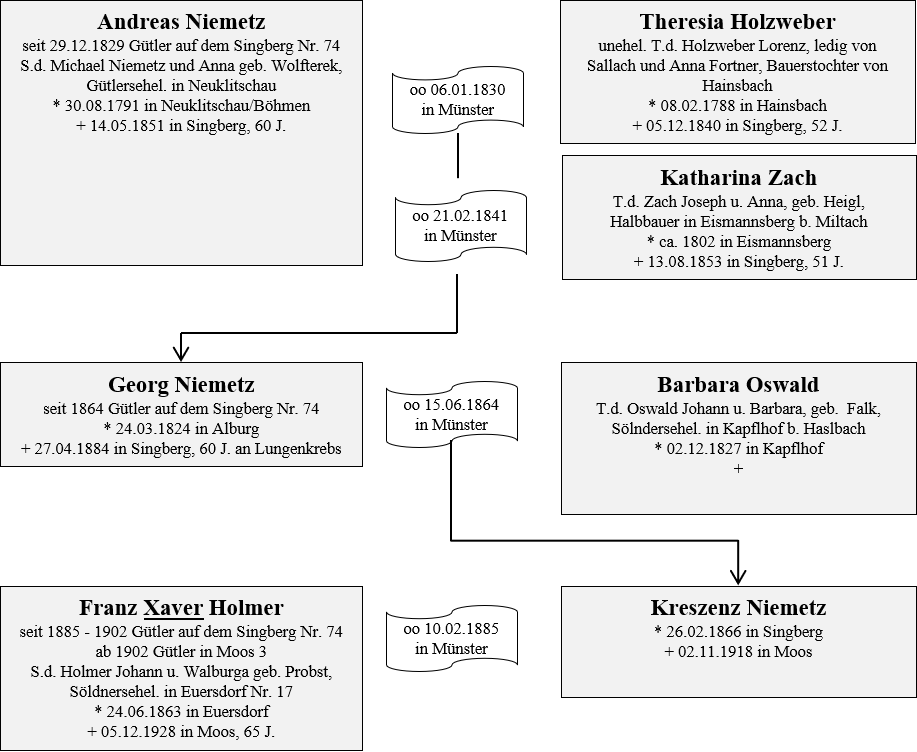

Die Familie Niemetz auf dem Singberg

Die Familie blieb bis 1902 auf dem Anwesen. Als August von Schmieder den Bau seinen Neuen Schlosses auf dem Singberg plante, machte der Schlossherrn dem Singberg-Bauern ein lukratives Angebot und Xaver und Kreszenz Holmer verkauften am 3. November 1902 ihr Anwesen mit 6,455 ha Grundbesitz um 11.975 Mark an den Gutsherrn von Steinach. Im Gegenzug hierzu erwarben sie um 12.000 Mark das Anwesen in Moos Nr. 3 mit 10 ha Grund von Mandl Johann. (Diese Hofstelle wurde inzwischen ebenfalls abgetragen und auf dem Gelände entsteht hier zur Zeit das neue Sennebogen-Werk im Gewergebiet von Steinach.)

Lageplan Neues Schloss Steinach

Der Pfeil zeigt die Lage des ehemaligen Singberg-Anwesens

(Quelle: Staatsarchiv Landshut, Bauakten Gemeinde Steinach, Rep. 162; Verz. 17; Sch. 32; Nr. 3715)

Die Gebäude des ehemaligen Singberg-Gütl wurden alle abgerissen und an der Stelle das Volierenhaus (auch Vogerlhaus) des Neuen Schlosses errichtet.

Luftbild Neues Schloss Steinach von Westen um 1920/1925, im Vordergrund das Volierenhaus

(Quelle: Carlmax von Schmieder, Dublin)

Das Volierenhaus

(Quelle: Hubertus Meckel, Alben von Mary von Schmieder)

Die Steinkreuze bei Münster

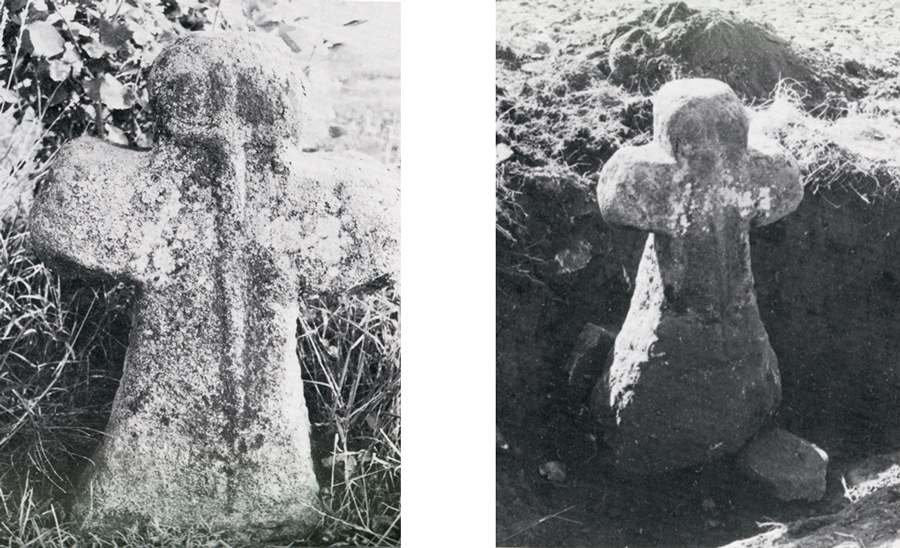

von Claudia Heigl

Am früheren Kirchweg von Thalstetten nach Münster, auf einer kleinen Anhöhe, dem „Höherl“, steht ein hohes Holzkreuz, das auf beiden Seiten von je einem alten Steinkreuz eingerahmt ist. Im Volksmund werden diese Steinkreuze auch „Hussitenkreuze“ genannt, da hier nach einer Überlieferung Hussiten begraben sein sollen. Bei einer Ausgrabung im Jahre 1980 wurde jedoch diese Annahme nicht bestätigt.

Eine weitere Vermutung war, dass es sich hier um sogenannte Sühnekreuze handelte, die im Rahmen eines Sühnevertrages nach einer Bluttat errichtet wurden. Neue Quellenfunde deuten jedoch darauf hin, dass es sich hier um alte Grenzsteine handeln könnte.

Der alte Kirchweg zwischen Thalstetten und Münster mit der Kreuzgruppe im April 2020

Das Holzkreuz wurde 1980 ebenfalls erneuert. Die Pappel ist inzwischen nicht mehr vorhanden.

Bild: Claudia Heigl

Sühnekreuze

Sühnekreuze sind Denkmale mittelalterlicher Rechtsmale und stammen aus der Zeit des ausgehenden 13. Jh. bis Ende des 16. Jh. Der Totschlag, also eine Affekthandlung, war im Mittelalter eine Privatangelegenheit, um die sich die Gerichte wenig kümmerten. So konnte sich der Täter mit den Hinterbliebenen auf gütlichem Wege einigen, um der weltlichen Strafe zu entgehen. Hierzu wurden sog. Sühneverträge geschlossen. Neben dem Lesen von Messen, Geldzahlungen, Wallfahrten, stiften von Wachs, gehörte auch dazu am Tatort ein steinernes Kreuz errichten zu lassen. Zur eigenen Buße und vor allem zum Seelenheil des Getöteten, der ja ohne die Sterbesakramente verschieden war und dadurch die Seligkeit nur schwer erlangen konnte. Jeder Vorübergehende betete an einer solchen Stelle ein Vaterunser für die Rettung der Seele des Opfers.

Mit Einführung der Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. im Jahre 1533 wurden diese Verträge durch ein ordentliches Gericht abgelöst und diese privaten Abmachungen nicht mehr geduldet. Es dauerte jedoch noch bis ins 17. Jhd. hinein, bis diese Landessitte ganz abgeschafft wurde.

Gelegentlich wurden auch solche Kreuze errichtet, wenn ein Mensch durch einen Unglücksfall ohne Sterbesakramente zu Tode gekommen ist. Auch hier erhoffte man sich, durch die Gebete der Vorübergehenden, die Rettung des Seelenheiles des Verstorbenen. Oftmals ist eine Mordwaffe oder ein Standeszeichen in den Stein gehauen. Selten eine Jahreszahl oder ein Text, da dieser vom normalen Volk nicht gelesen werden konnte.

Grenzsteine

Bei der Auswertung einer „Beschreibung der Grenzen des fürstlichen Landgerichts Straubings von 1618“ stieß das Mitglied unseres Arbeitskreises Cornelia Landstorfer auf eine Beschreibung der Hofmark Pfaffmünster. Hier heißt es sinngemäß niedergeschrieben: „Liegt enterhalb der Donau, auf eine starke Meile Weges von Straubing. Stoßt mit ihren Grenzen an die Hofmark Steinach, Hofmark Falkenfels und an das frtl. Landgericht Mitterfels, bis herauf auf die Straubinger Straße, zu einer neu gesetzten steinern Martersäule, aldort die gefangenen Malefiz-Personen auch in das frtl. Landgericht Straubing übernommen werden.“

Die Hofmarken hatten die sog. „niedere Gerichtsbarkeit“ Sie waren vor allem für Streitigkeiten, Raufereien und Beleidigungen, Grenzstreitigkeiten und Leichtfertigkeiten (uneheliche Schwangerschaften) zuständig und verhängten dafür Bußgelder und kleinere Arreststrafen.

Für die Vergehen, auf welche die Todesstrafe stand (urspr. Mord, Vergewaltigung, Diebstahl) war das hohe Gericht in Straubing oder Mitterfels zuständig, auch als Malefiz- oder Halsgericht (abgeleitet vom Hängen) bezeichnet. Die Amtsleute durften in Ausübung ihrer offiziellen Tätigkeit die Grenze des Gerichts nicht überschreiten. Es gab für die Delinquenten genau festgesetzte Übergabeorte, wo sie von den Schergen des zuständigen Gerichts übernommen wurden.

In dem Hexenprozess der Bettlerin Anna Maria Radlerin aus St. Pölten wird dieser Vorgang sogar urkundlich erwähnt. Die Bettlerin kam im Juli 1710 durch Münster, beichtete bei dem Vikar und ließ sich mit den heiligen Sterbesakramenten versehen. Der Landgerichtsamtmann hatte jedoch inzwischen in Erfahrung gebracht, dass die Bettlerin sich öfters an diesem Tag mit dem „Hochwürdigen Guth“ habe speisen lassen. Er ließ sie gefangen nehmen und erfuhr durch „gütliches“ Befragen, dass sie „die heilige Hostie aus dem Mund genommen, entehrt, mit Nägel gestupfet und zu den Hexen-Tänz angewandt worden sey“. Hexerei war ein Vergehen, auf das die Todesstrafe stand. Sodann hat man die Radlerin an der Hofmarksgrenze den Straubinger Landgerichtsbeamten übergeben. In Straubing wurde sie dann nach einem Prozess auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.

Bei der Übergabestelle könnte es sich hierbei um das Steinkreuz mit dem Schwert, als Symbol für diese hohe Gerichtsbarkeit, handeln.

Das Kreuz dürfte früher südlich von Münster gestanden haben. Evtl. wurde es später versetzt und mit dem zweiten Steinkreuz zusammen aufgestellt. Das zweite Steinkreuz mit dem Krug ist nirgends dokumentiert. Evtl. markierte es die westliche Landgerichtsgrenze der Hofmark Pfaffmünster zur Herrschaft Wörth, in dem der Weinbau nachgewiesen ist.

links die ehemalige Landgerichtsgrenze zum Hochstift Regensburg

Uraufnahme aus dem Jahre 1827

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Im Landkreis Straubing-Bogen sind noch 18 solcher Steinkreuze erhalten.

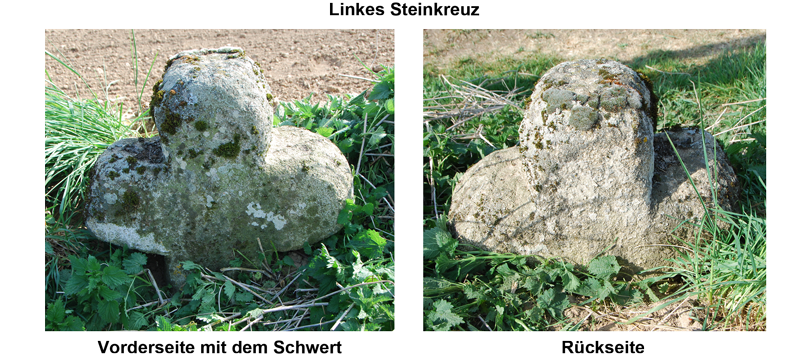

Bei den Ausgrabungen 1980 wurden die Kreuze aus Granit bei Münster freigelegt und von Nürnberger Steinkreuzforscher genauestens untersucht. Dabei wurde das rechte Kreuz, dass durch die Wurzeln der danebenstehenden Pappel beschädigt wurde, wieder instand gesetzt. Vor 40 Jahren wurden auch nach der Reinigung die Symbole auf den beiden Kreuzen sichtbar, die inzwischen wieder verwittert sind.

1980 stand bei den Kreuzen noch eine mächtige Pappel

Bild: Saller Barbara in "Steinkreuze im Landkreis Straubing-Bogen, JHVS 85, 1983 (1984)"

Auf dem linken Steinkreuz, mit seiner lateinischen Form, war ein 53 cm langes Schwert erhaben herausgearbeitet. Auf der Rückseite wurde später, wohl aus einem bestimmten Anlass, die Zahl 1810 eingeritzt. Das Kreuz dürfte jedoch aus dem 16. Jahrhundert stammen. Die Zahl war schwer lesbar. Entweder handelte es sich um einen Lesefehler und es war 1610/1618 gemeint oder das Kreuz wurde um diese Zeit versetzt.

Der Schaft verbreitet sich nach unten und geht in eine unbehauene Knolle über. Das Kreuz hat insgesamt eine Höhe von 1,76 m.

Das freigelegte linke Kreuz mit dem Schwert im Jahr 1980

Bild: Saller Barbara in "Steinkreuze im Landkreis Straubing-Bogen, JHVS 85, 1983 (1984)"

2020 ist das Schwert bereits wieder vollständig verwittert.

Bild: Claudia Heigl

Auf dem rechten Kreuz ist ein 27 cm hoher Krug mit Fuß, Henkel und geöffnetem Deckel eingekerbt. Es weist die Malteser Kreuzform auf und an den abgewetterten Armen sind Schleifspuren erkennbar. Durch Wetzen der Schleifsteine erhofften sich die Bauern bei der Ernte Gottes Segen.

Das Kreuz hat eine Gesamthöhe von 1,34 m incl. dem sich im Boden befindlichen unbehauenen Schaft.

Das rechte Kreuz mit dem deutlich erkennbaren Krug im Jahr 1980

Bild: Saller Barbara in "Steinkreuze im Landkreis Straubing-Bogen, JHVS 85, 1983 (1984)"

Auch der eingeritzte Krug ist im Jahr 2020 nicht mehr sichtbar.

Bild: Claudia Heigl

Bilder:

Saller Barbara, Steinkreuze im Landkreis Straubing-Bogen, Jahresbericht des Historischen Vereins Straubing JHVS 85, 1983 (1984) S. 183

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Claudia Heigl

Quellen:

Saller Barbara, Steinkreuze im Landkreis Straubing-Bogen, Jahresbericht des Historischen Vereins Straubing JHVS 85, 1983 (1984) S. 183

Agsteiner Hans, Chronik der Gemeinde Steinach, 1996, S. 380, 387

StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B36, Beschreibung des Landgerichts Straubing von 1618, fol 5'

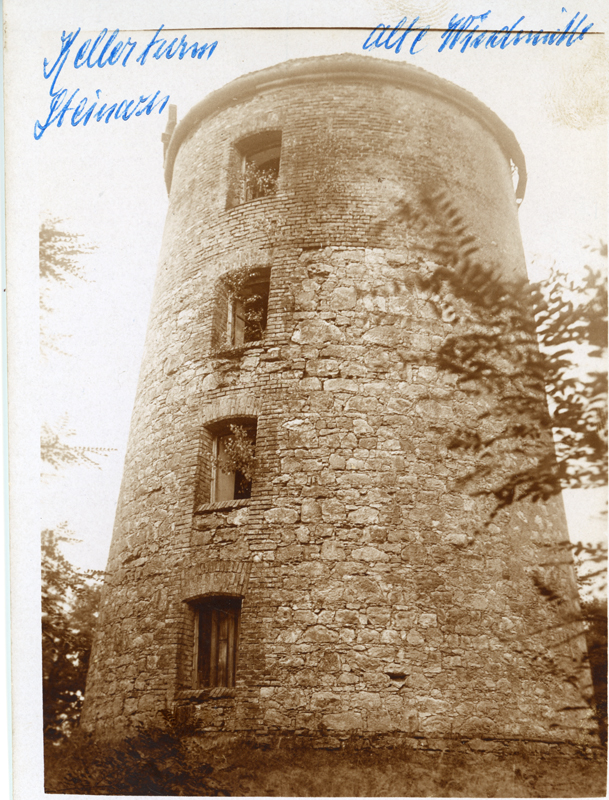

Der Kellerberg

von Claudia Heigl

Der Steinacher „Kellerberg“ – nach ihm ist auch die dortige Siedlung benannt – hat seinen Namen von dem weitläufigem Bierkeller im Berginneren, der zur einstigen Schlossbrauerei Steinach gehörte. Der Quarzhügel südwestlich von Steinach hat eine lange bewegte Geschichte.

Weinberg

Lt. der alten Flurbezeichnung im Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach aus dem Jahr 1838 war am Nordhang des Berges früher ein Weinberg, der zum Schlossgut von Steinach gehörte. Die dortige Straßenbezeichnung "Am Weingarten" erinnert noch heute daran.

Weinberge wurden bereits 1398 in der ältesten bekannten Kaufurkunde des Alten Schloss Steinach erwähnt. Im Stiftsregister aus dem Jahr 1623 wird aufgeführt, dass Margaretha Weber, die Witwe des Weinzierls Wolf Weber, keine Stift zahlen muss, da sie die „Weingartt Arbeit auf den 24 Tagwerk Weinberg“ verrichtet.

1646 wird ein Kind des Andreas Schmidt, Weinzierl in Steinach getauft. Das ist die letzte Aufzeichnung, in der ein Weinzierl in Steinach erwähnt wird.

Ursache hierfür könnte höchstwahrscheinlich der dritte und verheerendste Überfall des Schwedenheeres gewesen sein. Von Juli bis September 1647 plünderten und verwüsteten die Schweden die gesamte Gegend und das Dorf. Sie stahlen oder vernichteten die kompletten Ernteerträge mit dem Ziel das bayerische Land zu ruinieren. Mit Sicherheit zerstörten sie auch die Weinberge, die danach nicht mehr angepflanzt wurden, da das Bier als Getränk sich beim Volk einer immer mehr wachsenden Beliebtheit erfreute. Der größte Teil der damaligen alten Steinacher Familien sind nach dieser Zeit in den Aufzeichnungen auch nicht mehr vorhanden.

In der Karte von 1827 ist auf dem Berggrundstück, das ein Teil dieser Weinberge war, nur noch Gebüsch eingezeichnet.

Eine aktuelle Karte überlagert mit einem Ausschnitt aus der Karte von 1827.

Nummer 1 gehörte zum Schlossgut und zeigt die Lage des ursprünglichen Weinberges.

Quelle: Bayernaltas, Bayerisches Vermessungsamt München

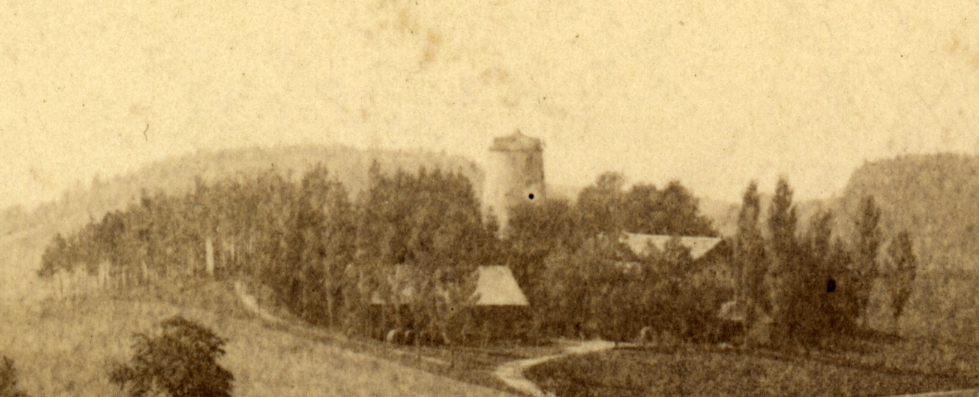

Holländische Turm-Windmühle

Um 1850 ließ der als Holland-Freund geltende Steinacher Schlossgutsbesitzer Eduard Freiherr von Berchem-Königsfeld eine Turm-Windmühle nach holländischem Vorbild auf dem Hügel erbauen. Im Gegensatz zur deutschen Bockwindmühle ist bei einer holländischen Turm-Windmühle nur das als Kappe ausgeführte Dach drehbar. Die Drehung wird mit Hilfe eines eisernen Räderkranzes, auf welchem die Kappe aufsitzt, möglich. Durch Getriebe wurden die Mühlsteine und die Hilfseinrichtungen in Gang gesetzt. Der konische Rundturm hat im Erdgeschoß einen Innendurchmesser von 7 Metern, die Mauerstärke beträgt am Turmfuß 1,20 Meter.

Dieser Mühlentyp war untypisch für unsere Gegend, in der Wassermühlen dominierten. Anscheinend brachte die Mühle nicht den gewünschten Ertrag, denn der Schlossbenefiziat Josef Schlicht schreibt: „Gekauft und zum Berchemschen Gut geschlagen sind: ... 1868 das Mühlanwesen zu Wolferszell um 8.000 Gulden und umgebaut zur jetzigen herrschaftlichen Kunstmühle, nachdem der Betrieb einer Windmühle an den örtlichen Windströmungen fehlgeschlagen.“

Und der Steinacher Pfarrer Josef Aschenbrenner schreibt in seiner Chronik: „Die Windmühle war um das Jahr 1860 herum noch in Betrieb. Ein Kind des Müllers wurde eines Tages von der Transmisse erfasst und zerdrückt. Von diesem Tage an wurde die Mühle nicht mehr betrieben und verfiel.“

In den Kirchenbüchern findet sich tatsächlich am 14.03.1860 ein Eintrag in dem verzeichnet ist, dass der Häuslerssohn Joseph Berger im Alter von 12 Jahren an einem Unglück starb. Es war der Sohn von Joseph und Barbara Berger, die in dem Anwesen in der Wittelsbacher Str. 2 wohnten. Ggf. hatte Joseph Berger als Angestellter des Schlossherrn die Mühle bedient. In der alten Katasterkarte ist auf dem Berg nur der Mühlenturm und kein Wohngebäude eingezeichnet.

Auf der Karte von 1843 ist auf dem Berg nur ein kleiner Steinbruch eingezeichnet. Der Mühlenturm wurde später rot ergänzt.

1860 wurde die Karte um das Kellerhaus und dem Stadel ergänzt. Die Mühle stand hier aber bereits.

Quelle: Vermessungsamt Straubing, Auszug aus der Katasterkarte der Gemeinde Steinach Nr. 173a und 173b

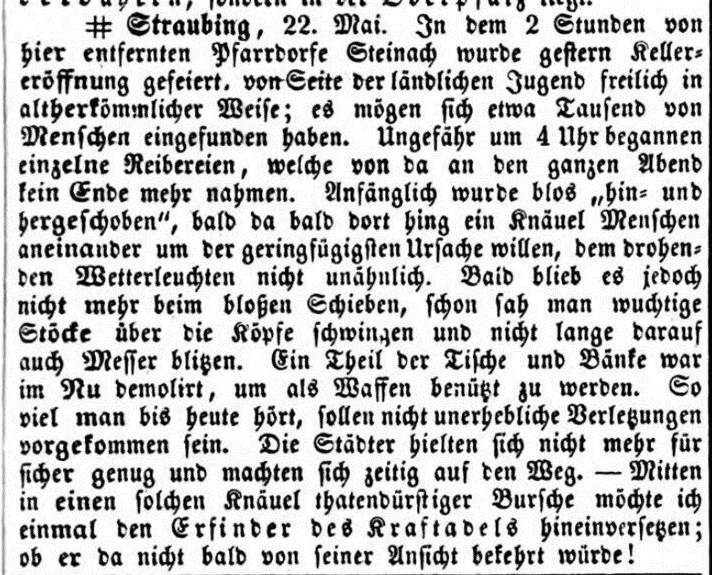

Diese sehr alte Aufnahme stammte ca. aus dem Jahr 1895. Auf dem Bild sieht man noch das Dach der Windmühle.

Die großen Flügel, die ursprünglich bis zum Türsturz heruntergingen, waren bereits abmontiert.

Bild: Nachlass Ludwig Niggl

Dieses Aquarell entstand im Juni 1900.

Es stammte vom evangelischen Hauslehrer im Schloss Steinach, dem Theologen Friedrich Leonhard Leuthel (1879-1958).

Die Windräder dürften damals nicht mehr vorhanden gewesen sein. Der Maler hatte sie jedoch wahrscheinlich wegen der Optik hinzugefügt.

Quelle: Irmgard Leuhtel, München

Auf der Aufnahme aus dem Jahr 1930 war das Dach ebenfalls noch vorhanden.

Bild: Nachlass Ludwig Niggl

Sommerkeller

Nach Stilllegung der Mühle ließ Eduard von Berchem-Königsfeld den Windmühlenberg zum herrschaftlichen Steinacher Sommerkeller umgestalten. 1860 grub man einen Bierkeller in den ursprünglichen Weinberg und errichtete über den Eingang ein sog. Kellerhaus, das auch als Gaststätte im Sommer betrieben wurde. Der Sommerkeller wurde von dem Steinacher Wirt Josef Unger und ab 1866 von dessen Schwiegersohn Johann Wenninger bewirtschaftet, die ihn in den Sommermonaten zusätzlich zu dem Krone-Wirtshaus betrieben.

Zum Kellerbetrieb gehörten auch noch ein östlich gelegener Schuppen und ein Brunnen mit einer großen eisernen Wasserpumpe. Der große Bierkeller diente gleichzeit als Lager für das Bier des Berchem'schen Bräuhauses im Schloss Steinach.

Anzeigen aus dem Straubinger Tagblatt vom 12. Mai 1865 und aus dem Straubinger Tagblatt vom 09.05.1866.

Der "Steinacher Keller" erfreute sich großer Beliebtheit und diente auch als Ausflugsziel vieler Vereine aus der Stadt und der Umgebung, auch wenn es manchmal turbulenter zuging.

Straubinger Zeitung Nr. 55 vom Samstag, den 23. Mai 1868

Auszug aus einer Ansichtskarte von 1903 vom Sommerkeller.

Höhepunkt des Kellerbetriebes dürfte der Besuch des Bayerischen Prinzregenten Prinz Ludwig von Bayern (dem späteren König Ludwig III.) am 31. Mai 1910 gewesen sein. Im Rahmen der 45. Wanderversammlung Bayerischer Landwirte die vom 28. Mai bis 1. Juni 1910 in Straubing stattfand, besichtigte er auch den Gutsbetrieb von August von Schmieder in Steinach.

Der Besuch des Prinzen in Steinach endete mit seiner Teilnahme an einem zünftigen Kellerfest, das für ihn und die vielen Landwirte aus ganz Bayern, die an der Exkursion nach Steinach teilnahmen, ausgerichtet wurde. (Siehe hierzu auch den Eintrag im Gästebuch des Neuen Schlosses)

Auf dem Bild aus dem Jahre 1930 sieht man das Kellerhaus mit der darunterliegenden Einfahrt zum Bierkeller.

Bild: Nachlass Ludwig Niggl

Nach Aufgabe des Sommerkellers ca. 1920, nutzte man das alte Kellerhaus als Wohnhaus, bis es um 1956 abbrannte.

Das Kellerhaus mit der Windmühlenruine um 1955

Der schöne umlaufende Balkon ist nur noch zum Teil erhalten. Auch der Vorbau zum Eingang des Bierkellers besteht nicht mehr.

(Bild: Familie Kieninger)

Ein Zeitzeuge, Christoph Rohrmüller aus Steinach berichtet hierzu: „Ein doppelflügeliges schweres Tor verschloss die Kellereinfahrt. Im Laufe der Zeit ist das schwere Holztor sehr schadhaft geworden und wurde wohl verheizt. Nun trieben sich die Steinacher Kinder oft im Keller herum, in dem sich auch viele Fledermäuse aufhielten. Da entschloss sich die Steinacher Gutsverwaltung (um 1957), den Keller sprengen zu lassen. In Bogen war erst die Kaserne errichtet worden (um 1956) und für die Pioniere war es ein geeignetes Übungsobjekt. Mehrere Sprengladungen wurden angebracht und mit großem Krach stürzten große Teile des Kellers ein. Etwa 1000 Fledermäuse waren bei der Sprengung im Keller und dürften umgekommen sein. Der rückwärtige Teil des Kellers, der einen Luftschacht hat, dürfte nicht eingestürzt sein, denn dort findet man nicht die sonst übliche Geländemulde. Man konnte auch noch lange durch den Luftschacht in den nicht eingestürzten Kellerteil hinabsehen. Dieser Luftschacht war ein gefährliches Loch. Deshalb hat man später einen großen Betondeckel auf die Öffnung gesetzt.“

Übrig geblieben ist die Ruine der Windmühle. Nach Christoph Rohrmüller wurden die Balken herausgeschnitten und der Dachstuhl ist um 1930 heruntergefallen. Der Kellerberg befindet sich heute im Privatbesitz. Die abgelegene Windmühlen-Turmruine war seit jeher ein beliebter Treffpunkt der Steinacher Jugend.

Aufgrund des gesprengten Kellers gab es teilweise Gerüchte, dass hier ein unterirdischer Gang vom Neuen Schloss zur alten Mühle geführt hatte. Diese Vermutungen sind jedoch völlig aus der Luft gegriffen und entbehren jeglichem Warheitsgehalt.

Auf der Aufnahme von 1956 stand die Mühlenruine noch gut sichtbar auf dem Hügel.

Das Kellerhaus und der Stadel waren ebenfalls noch vorhanden.

1970 wurde beim Kellerberg eine Wohnsiedlung mit ursprünglich 100 Häusern geschaffen. Durch die Erweiterung um weitere Bauabschnitte, umschließen die Häuser mittlerweile den ganzen Berg. Die Mühlenruine ist im Laufe der Jahre komplett vom Baumbestand verdeckt und der Kellerberg liegt wie eine grüne Oase inmitten dieses Wohnbaugebietes.

Die Windmühlenruine am Kellerberg im Mai 2020

Video: Detlev Schneider

Quellen:

Agsteiner Hans: Die ehemalige Schlossbrauerei Steinach und ihr Bierkeller im Kellerberg, erschienen im Gemeindeboten der Gemeinde Steinach März und Juni 2001

Agsteiner Hans: Die holländische Windmühle am Kellerberg, erschienen im Gemeindeboten der Gemeinde Steinach September 2001

Schlicht Josef: Die Geschichte von Steinach, veröffentlicht im Straubinger Tagblatt am 24.7.1882

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach 1838 mit Karte

Vermessungsamt Straubing, Katasterkarten der Gemeinde Steinach Katasterkarte Nr. 173b

Pfarrarchiv Steinach, Fortschreibung der Geschichte von Steinach durch Pfarrer Josef Aschenbrenner

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister Steinach 1623

Archiv für Heimatgeschichte Steinach, div. Bilder und Ansichtskarten

Bischl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Steinach

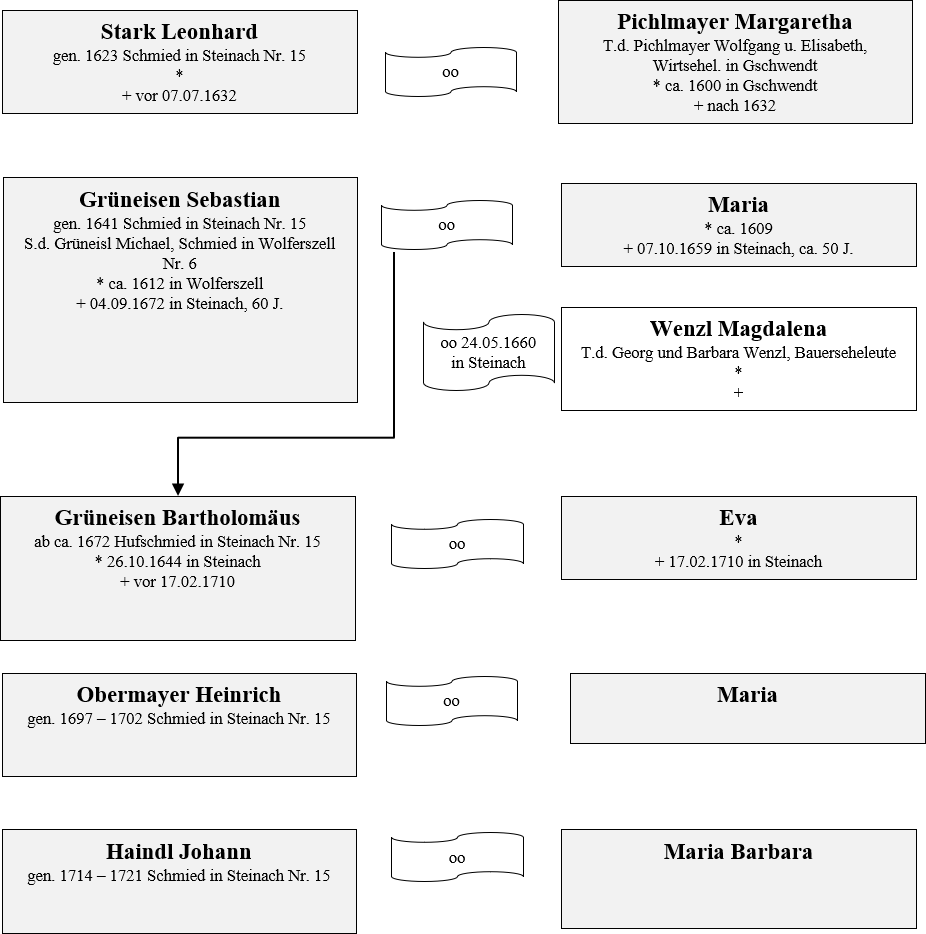

Die untere Schmiede Hs.Nr. 15

1583/1623/1641/1691: Schmiede - 1760: Haindl-Sölde - 1808: Hs.Nr. 47 "Schmid-Hof" - ab 1838: Hs.Nr. 15

heute Bachstr. 1

von Claudia Heigl

Der Schmied gehört zu den alten Gewerbebetrieben in Steinach. So wird bereits 1583 ein Veit Endres als Schmied in Steinach aufgeführt. Sein Grundherr war der Schloßherr in Steinach.

Die Arbeit eines Schmieds war für das tägliche Leben im Dorf unentbehrlich. Während sich in den Städten der Schmied zum Kunstschmied, Goldschmied, Silberschmied, Waffenschmied usw. spezialisierte, war er im ländlichen Bereich ein Universalhandwerker.

So hatte ein Dorfschmied Pferdehufe zu beschlagen, Wagenräder zu Bereifen, Eisenteile für die Wagen und Schlitten zu erstellen, Pflugscharen und andere Ackergeräte zu reparieren. Verlor z.B. ein Pferd ein Hufeisen, so wurde das Pferd direkt von der Arbeit zum Schmied gebracht, um dann gleich wieder einsatzbereit zu sein.

Bis 1873 war der Schmied im unteren Dorf ansässig. Durch den Bachzugang im unteren Dorf war genügend Wasser vorhanden, dass für die Schmiede benötigt wurde.

Die „Schmiedsölde“, früher Haus Nr. 15 (heute Bachstr. 1), wird im Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach am 21.08.1838 wie folgt beschrieben: „Wohnhaus, Stallung und Wagenschupfe unter einem Dache mit Hofraum, Schmiedwerkstätte“.

Bei dem Hof Nr. 15 handelt es sich um die frühere Schmiedsölde.

Während sich die Hofstelle sich auf der einen Seite des Baches befand, war die Schmiedwerkstatt, wohl wegen der Feuergefahr, auf der gegenüberliegenden Seite im ausreichenden Abstand von den Holzgebäuden.

Karte: Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Bay. Vermessungsverwaltung München

1618 wird ein Michael Prändl als Schmied aufgeführt. 1623 besitzen Starck Erhard und Margaretha die Schmiede auf Leibrecht

Auch Grieneisen Sebastian und Maria haben die Schmiede 1641 auf Leibrecht. Sebastian war der Sohn des Michael Grieneisen, Schmied in Wolferszell. Sein Bruder Anton ist Schmied in Münster und später in Kößnach. (Grieneisen ist eine alte Form des Familiennamens Grüneisl. Eine weitere Schreibweise des Namens ist auch "Krieneisen".1)

Ab 1738 folgt die Schmiedsfamilie Brandl. Michael Brandl stammt aus Elisabethszell und heiratet die Bauerstochter Magdalena Hien von Pellham. Er besitzt die Schmiede bereits auf Erbrecht.

Die Schmiede in Steinach übernimmt Sohn Andreas, während der jüngere Sohn Jakob (*1751) in die Münsterer Schmiede Landlsperger einheiratet.

1802 heiratet der Müllersohn Michael Oswald von der Stegmühl in die Steinacher Schmiede ein. Der 46jährige Sohn Jakob Oswald übernimmt sie 1856.

Er ist nicht verheiratet und übergibt die Schmiede 1858 seiner Nichte Kreszenz, die sich mit Martin Resch verheiratet. Auch er ist als Schmied tätig.

10 Jahre später, am 04.04.1868, erwirbt der Schmied Ignaz Handl das Anwesen mit 19 Tagwerk Grundbesitz.

1873, fünf Jahre später, verkauft er die Hofstelle an Jakob und Helena Almer und errichtete für sich auf dem gegenüberliegenden Grund der Schmiedwerkstätte ein Haus (Hs.Nr. 15 1/2, heute August-Schmieder-Str. 7), dass er 1874 ebenfalls weiterveräußerte.

Helena Almer stammt von dem Nachbarhof der Petzenhauser.

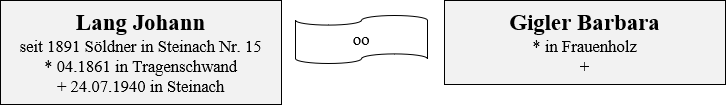

1887 ist Helena Almer verwitwet. Sie erbaut in diesem Jahr das Haus neu. Am 02.04.1891 tauscht sie ihr Anwesen in Steinach gegen das Anwesen Nr. 41/42 in Hofweinzier um 22.400 Mark mit Baumgartner Karl und Josef Primbs. Diese verkaufen das Anwesen am 20.07.1891 um 1.200 Mark an Johann und Barbara Lang von Tragenschwand.

Ihre Nachkommen sind heute noch auf dem Hof.

1 Das altdeutsche Wort Krinne" bedeutet Kerbe, Einschnitt oder Rinne. Der Familienname Krieneisen/Grüneisen/Grüneisl dürfte ein alter Schmied-Name sein.

Bilder: Archiv für Heimatgeschichte / Familie Edenhofer

Quellen:

Archiv für Heimatgeschichte, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

Archiv für Heimatgeschichte, Stiftregister 1641

StA Landshut, Rentamt Straubing B78 dund B79; Häuser- u. Rustikalsteuerkataster Münster incl. Steinach 1808 und 1814-1843

StA Landshut, Grundsteuerkataster Sig. 17/42-4, 17/42-8, 17/42-11, Steuergemeinde Steinach 1843-1960,

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Kirchenbücher Pfarrei Steinach

Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach erschienen in der Unterhaltunsbeilage im StraubingerTagblatt 1881-1883

Das Wagner-Anwesen in Steinach Hs.Nr. 44

1583: Pröls-Sölde - 1623/1641: Prölsen-Sölde - 1691 Perndl-Haus - 1760: Krumpholzer Häusl - 1808: Hs.Nr. 6 „Wurst Hof“ - ab 1838: Hs.Nr. 44

heute August-Schmieder-Str. 30 und 31

oder

Scherm-Haus

von Claudia Heigl

Bei diesem Anwesen handelt es sich um eine alte Hafnerei.

1583 wird es als „Pröls-Sölde“ bezeichnet, für die der Hafner Hans Holzer Abgaben zahlt.1

1623 wohnt der Hafner Sixt Ziflinger auf dem Anwesen.2 Das Leibrecht darauf ist allerdings auf eine Ursula Lindner geschrieben. Das Anwesen wird mit 5 Pfund Regensburger Pfennige bewertet.

Sixt Ziflinger stammt aus einer alten Hafnersfamilie, die bereit 1583 auf dem Anwesen Hs.Nr. 52 (später Stangl-Sölde, August-Schmieder-Str. 35, heute Prechtl) anzutreffen sind.

1623 gibt es vier Ziflinger als Hafner in Steinach – Hs.Nr. 50, Hs.Nr. 52 und Hs.Nr. 69.

1641 hat ein Wolf Grimb auf der Prölsen oder Sixt Ziflinger Sölde das Erbrecht. Er dürfte kein Hafner mehr gewesen sein.3

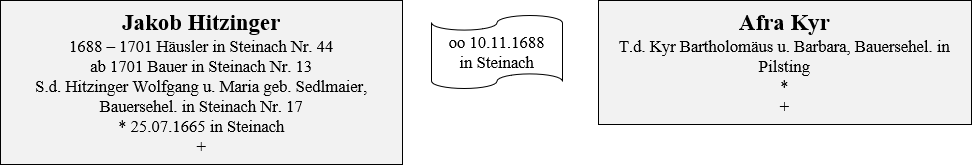

Etwa 1688 wohnt ein Jakob Hitzinger und seine Ehefrau Afra, geb. Kyr, in dem Haus. Er ist als Tagelöhner in Steinach tätig. Ab ca. 1697 dürfte er einen größeren Hof in Steinach erworben haben (Hs.Nr. 13, heute August-Schmieder-Str. 5, Fischer).

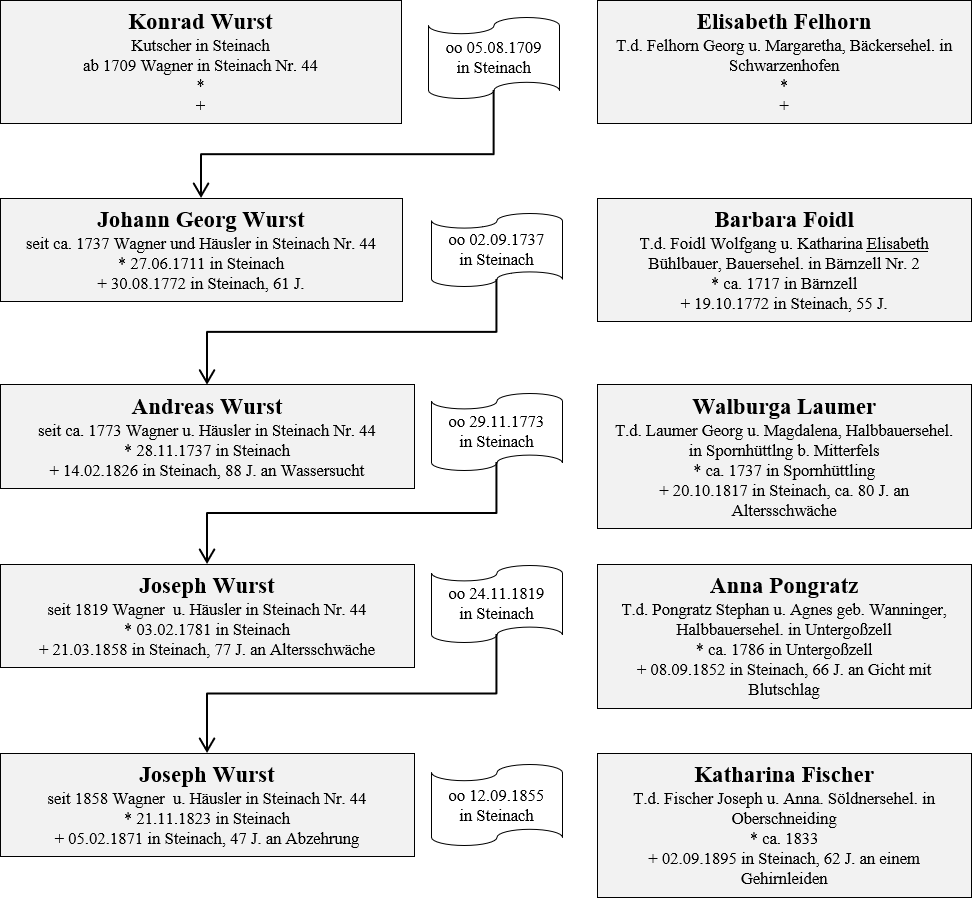

Während in Gschwendt und in Wolferszell das Wagnergewerbe schon im 17. Jahrhundert anzutreffen sind, lässt sich in Steinach mit Konrad Wurst erst um 1709 ein Wagner nieder.

Konrad Wurst stammte aus Kösching und war zuerst als Kutscher beim Steinacher Schlossherrn Karl Freiherr von Hörwarth (1680-1709) angestellt.

Als der Gutsherr im Oktober 1709 stirbt, werden seine Dienste nicht mehr benötigt und er verdient seinen Lebensunterhalt nun als Wagner. Als Kutscher kannte er sich mit den Wagen aus und musste sie auch reparieren können.

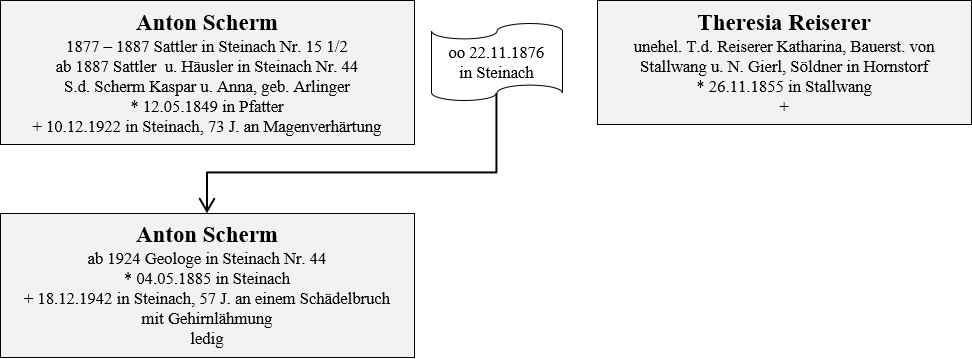

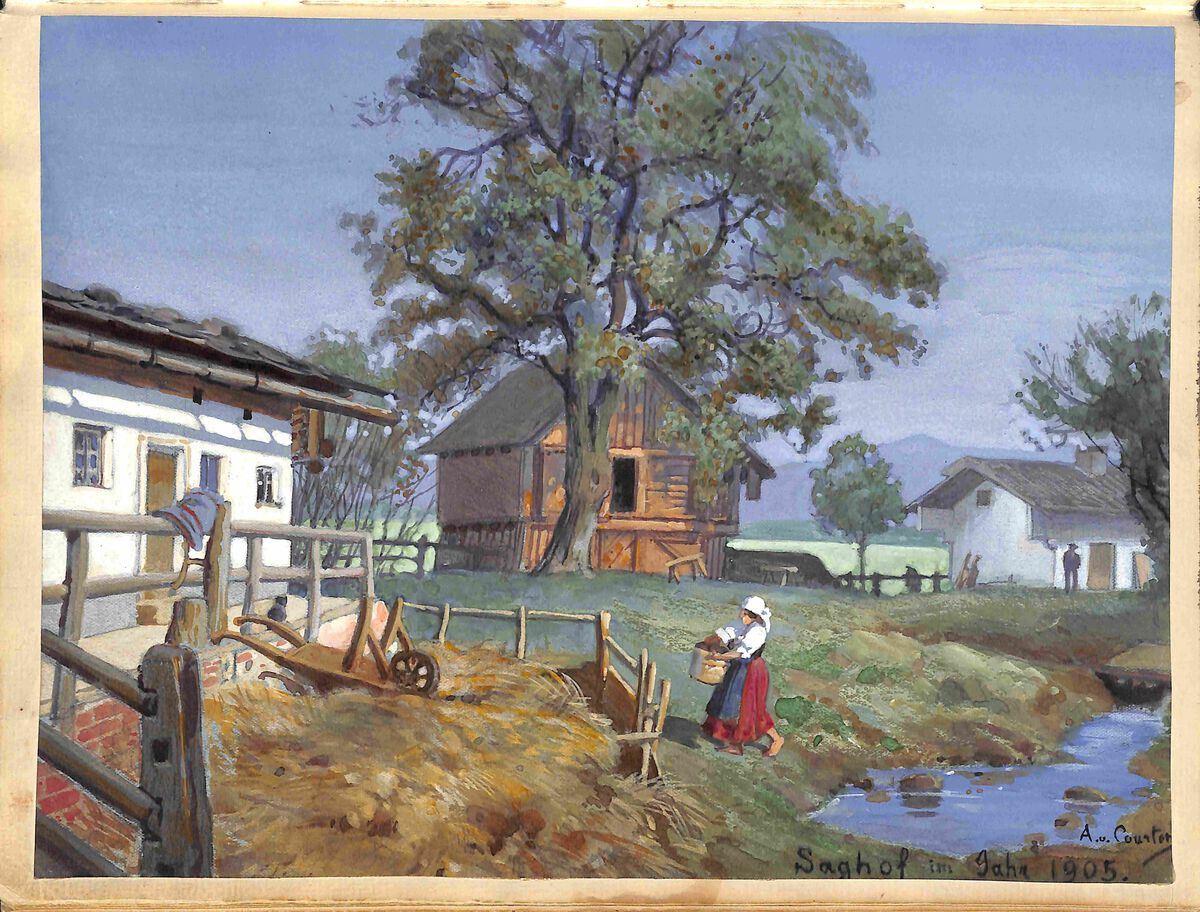

Das ehemalige Wagnerhaus bzw. Schermhaus um 1920

Der Geologe Anton Scherm mit Lina und Maria Meier, die ihm damals den Haushalt führten.

Quelle: Familie Meier, Agendorf

Josef Wurst lässt sich mit seiner jungen Ehefrau Elisabeth Felhorn, einer Bäckerstocher von Schwarzenhofen, in der heutigen oberen August-Schmieder-Str. 30, nieder.

Das Wagnergewerbe wird die nächsten vier Generationen an die Söhne weitergegeben und auf dem Anwesen ausgeübt. Das Einkommen und Vermögen der Familie dürfte, durch das Gewerbe, ausreichend gewesen sein. Seine Nachkommen holten sich ihre Frauen alle aus größeren Höfen in der Umgebung:

- 1737 Barbara Foidl von Bärnzell

- 1773 Walburga Laumer von Spornhüttling

- 1819 Anna Pongratz von Untergoßzell

- 1855 Katharina Fischer von Oberschneiding

1822 brennt das Kufner-Haus in der Nachbarschaft nieder und mit ihm noch weitere vier Häuser. Ob die Wagnerei davon betroffen war, lässt sich nicht feststellt.

Aber spätestens 1869 brennt auch das Wohnhaus der Wagnerei ab. In einem Plan vom März 1869 wird das Wohnhaus als „abgebranntes, neu zu erbauendes Wohnhaus“ aufgeführt.4 Eine Katastrophe für die Familie, da dieser Zeit kaum jemand eine Brandversicherung hatte.

Zu allem Überfluss kommt noch hinzu, dass der Wagner Joseph Wurst im Alter von 47 Jahren im Februar 1871 an Abzehrung stirbt.

Er hinterlässt eine 38jährige Witwe und vier Kinder: Joseph (15), Andreas (11), Katharina (5) und Anna Maria (1). Die kleine Tochter Anna Maria folgt ihrem Vater im August des selben Jahres mit 1 ¾ Jahr auf dem Friedhof nach.

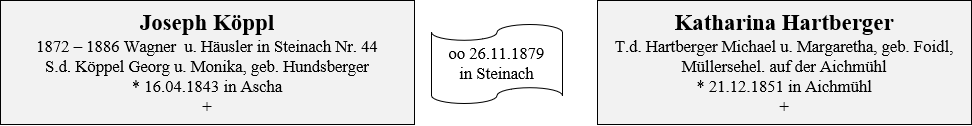

Da die Witwe die Wagnerei alleine nicht weiterbetreiben kann und der älteste Sohn Joseph noch nicht ausgelernt hat, verkauft sie das Anwesen mit dem neu erbauten Haus und 2,68 Tagwerk Grundbesitz am 01.07.1873 um 2.600 Gulden an den Wagner Joseph Köppl von Ascha.

Die Witwe wird wohl mit ihren Kindern vorerst weiter im Wagnerhaus mit ihren Kindern gewohnt haben und Joseph Wurst jun. seine Wagnerlehre bei dem neuen Wagner Köppl weitergeführt haben.

Auf dem Grundstück errichtet Köppl noch ein Ausnahmhaus, das ihm die Witwe am 22.03.1879 mit dem 220 qm großen Garten um 271 Mark abkauft. Sie betreibt in dem Haus eine Kramerei, um den Unterhalt für sich und ihre drei Kinder zu gewährleisten. siehe hierzu Hs.Nr. 44 ½

Ortsplan von Steinach um 1879

Quelle: Vermessungsamt Straubing Nr. 187c

links das ehemalige Wagneranwesen, rechts davon das neue Kramer-Häusl

aufgenommen beim Gründungsfest der Feuerwehr 1922

Quelle: Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Nachlass Ludwig Niggl

Im November 1879 heiratet Köppl die Müllerstochter Katharina Hartberger von der Aichmühl. Aber bereits am 13.12.1886 verkauft das Ehepaar die Wagnerei an Katharina’s Bruder Joseph Hartberger.

Der Wagnerssohn Joseph Wurst jun., inzwischen 30 Jahre alt, heiratet die Häuslerstochter Katharina Raith und übernimmt mit ihr deren Elternhaus in Steinach Nr. 37 (heute August-Schmieder-Str. 23, Schreinerei Laumer-Bierl) Dort richtet er sich eine eigene Werkstätte ein, nachdem sein alter Lehrherr Köppl die bisherige Wagnerei verkauft hat.

Das Schermhaus von der Rückseite um 1920

Quelle: Willi Kiefel, Tuam (Irland)

Joseph Hartberger veräußert das Anwesen drei Monate später, am 26.03.1887, weiter an den Sattler Anton Scherm und dessen Ehefrau Therese. Die Scherm‘s waren vorher auf dem Anwesen Nr. 15 ½ (August-Schmieder-Str. 7a, heute Fischer) in Steinach ansässig. Der Sattler übt bis ca. 1921 das Gewerbe auf dem Anwesen aus. Siehe Sattler in Steinach

Anton Scherm’s einziger Sohn gleichen Namens ist äußerst intelligent und studiert Geologie. Durch seine Initiative wurden zwischen Hoerabach und Muckenwinkling 1921 die Hügelgräber archäologisch untersucht und deren Inhalt sichergestellt. Die ausgegrabenen Urnen und Grabbeigaben sind heute im Gäubodenmuseum zu besichtigen.5

Nach dem Tod seines Vaters veröffentlicht der Geologe einen Nachruf über ihn "Der Bayerwald" in Vergangenhiet und Gegenwart Heft 1, 1923, S. 11 u. 12 6

Ein Steinacher Leben

Steinach. Wieder ist ein echter Bayernwäldler dahin. Sie haben einen guten Mann begraben in den sonnarmen Tagen des scheidenden Jahres. Und wenn im ländlichen Altbayern die „Leich“ ein Gradmesser der Beliebtheit ist, war das Grabgeleite, das die ganze Dorfschaft Steinach am 12. Dezember 1922 ihrem alten Sattlermeister Anton Scherm gab, ein güttig Zeugnis, wie er in Ehren geachtet war, allwo er durch nahezu ein halbjahrhundert seine flinkgeschickten Meisterhände arbeitsfreudig zur Verfügung gestellt hat. Sein Heimatdorf war das uralte Pfatter. Bei einem alten Vetter machte er zu Deggendorf seine Lehrzeit durch, seine Wanderjahre führten ihn auf Fuß und Floß hinunter bis nach Budapest, als Gesellen sah ihn Cham. Im Jänner 1870/71 ward er Landsberger-Jäger, Gefreiter dann und 73 mit der Kriegsdenkmünze von Stahl „Für treuerfüllte Pflicht im Kriege“ entlassen. Nun finden wir ihn zu Straubing wieder bei Schütz arbeitend.

1876 siedelte Hr. Scherm nach Steinach über, holte sich von Hornstorf seine Lebensgefährtin Theresia Reiserer und begann in bescheidenen Wohnungsverhältnissen mit der selbständigen Ausübung seines Sattlerhandwerkes. Von der Wundermühle bis weit in die Vorwaldberge hinter Falkenfels trifft man den frischen Meister in den Gehöften an. Er war ein schöner, großer, rascher Mann, rotbackig, mit blauen Augen und schwarzen Haaren, mit einem goldguten Herzen und sonnigem Humor, war nur erst häufige Arbeit da. Gar gern war er überall geseh’n, wohin er auf die Stöhr kam, wohlaufgenommen, weil er für zwei gut richtete und raschest sein Werkzeugränzel zum „Fertig“ übernahm. In Marsch und Leistung kam keiner mit, wenn Sattler Scherm anzog, dem lag alte Jägerschrittdisziplin und Mannesenergie im Blute, durchhaltend bis in sein vierundsiebzigstes Lebensjahr.

Was er tat, geschah noch dies heurige Jahr mit eben gleicher Gewissenhaftigkeit wie Genauigkeit, die seine Arbeiten all als Meistermal tragen. Solch emsige Fleiß bleibt der Erfolg nicht fern; bald nannte er Häuschen sein, das im Verein mit der rastlosen Arbeit seiner Ehefrau sich Ende der achtziger Jahre auf ein Haus in schönster Lage verbesserte, mit eigenem Grund und Boden. Das war mein Kindesparadies – meinen lieben Vater Scherm hatten die Leute gern, weil er keinen übernahm, keinem ein Leid antat, aber vielen viel Gutes erwies und wieder erwiesen bekam. Wie übermütig im erarbeiteten Glück, blieb er auch aufrecht in unverschuldetem Kummer und Unglück, wie’s nur Väter treffen kann, deren Einziger im Studium fort durch Leib und Krankheit geht.

Von allen Menschenmännern einziger hielt er her in allem Malheur, daß sein Junge sich den Geologen erstudieren konnte, und wie hat er sich gefreut, als sein Bub bei Münster die Steinzeit- bei Hörabach die Bronzefunde hob, gefreut, daß er so seltene Dinge sehen konnte; der einfach Mann hat helle Augen und Freude an der heimatlichen Natur und ihrem Schönen gehabt, wie manche Seltenheit brachte er heim von seinen Arbeitsgängen, Gestein und Blumen, daran hielt er sich aufrecht.

Mein Vater, der seelengute Mann, verlor auch dann den Mut nicht, als er selber schwer erkrankte und arbeitend verunglückte. Aufrecht blieb der tiefreligiöse Mann in den langen, bangen Kriegsjahren, tat alt und invalid seine Arbeit still und unentwegt im schlichten Gewand, über dem ein feiner Kopf stand in schneeweißem Haar und seine Hände hielten in der jungmännerarmen Zeit noch einmal alle Gespannzeuge intakt und zugfest, damit so die Landwirtschaft ihren Heimatdienst aufrecht erhalten konnte, das war stilles Heldentum, wenn es auch kein Verdienstkreuz lohnte. Sattlermeister Scherm Leben war restlose Pflichterfüllung. Als Ehrenmann hat er seine Pflicht erfüllt mit Gott, in jungen und greisen Tagen, für seinen König und unser Vaterland. Als todkranker mann noch von altem Schrot und Korn hielt er stand nach Arbeitsnot und nicht nach Tarif und Stunde. An solchen Männern wäre Not, die arbeiten und nicht verzagen, die leiden, ohne zu klagen, da sollte der Tod Halt machen, auf daß die jungen nicht ohne Beispiel wären und Spiegel. Alle, die ihn von Herzen lieben gelernt, hielten ihm die Treue, wie er ihnen.

Bis ihm sein Werkzeug aus den Händen glitt, hat er gearbeitet, der liebe, greise Sattlermeister Scherm zu Stenach für seine ihm Gebliebenen, für Schloßkundschaft und Oekonomen, unter schwerstem Leiden unermüdlich arbeitend um seine Familie. Am zweiten Samstag dieser Adventzeit machte er Feierabend für immer. Todmüde rüstete er sich nach sieben Uhr abends zum zubettegehen um auszuruhen, und fing kaum hingelagert das Sterben an. Wohlversehen mit allem religiösem Beistand veratmete er in der ersten Stunde des zweiten Advent-Sonntagsmorgens. Von weit und breit kam ihm das Grabgeleit und Beileid uns durch Schrift und persönlich Wort.

Habt alle Dank! Habt Dank ihr, die das Grabesweh‘ durch Trostesred‘ und Lied entspannt. habt Dank, die ihr meinen Vater truget den letzten Weg und habe Dank wer seinen Hügel mit des Waldkranzes grünem Busche deckte. Ihr wißt, wie gern der liebe Tote uns und euch gehabt, wie gern er noch lang unter uns gewesen wäre. „Ich hab euch so gern gehabt“, hat er den letzten Tag zu Frau und Sohn gesagt. Sie haben einen guten Mann begraben, doch mir war er mehr, mein Vater.

Ihm aber ward gnädig erfüllt, worum Freiherr Börries von Münchhausen in seinem Kriegsfeldbüchlein dichterinnig fleht: „Wenn zwei Eheleute zum Sternenhimmel starrn, oder ein Bruder hält seiner lieben Schwester das Garn, oder ein Freund schenkt bedachtsam dem Freunde ein, schwebt ein dunkler Falter über den zwei’n; einer von uns muß hinter dem Sarge geh’n, d’ran im Straßenwinde die Schleifen weh’n, einer von uns muß streuen mit kalter Hand, Erde dernieder vom bretternen Grabesrand, einer von uns muß geh’n nach Haus allein, Lieber Gott, laß mich der andere sein!“

Lt. Überlieferung wurde Scherm bei einem Heimatbesuch irrsinnig, nachdem er in einen kalten Bach gesprungen war. Der Geologe starb 1942 ledig im Alter von 57 Jahren.

Das Haus erbt eine Nachbarin, die sich um Anton Scherm gekümmert hat.

Das ehemalige Scherm-Haus wurde in den 1950er Jahren nach links erweitert.

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Nach seinem Tod wird in dem Haus ein Kindergarten eingerichtet, der jedoch nach Kriegsende wieder eingestellt wird.

Der Kindergarten im Scherm-Haus

Bild: Familie Schönauer, Steinach

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, „Stift-, Kasten- und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach 1583“

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Gilt und Ausstandregister der Untertanen zu Steinach 1641

4 Gemeinde Steinach: Baulinien-Plan von Steinach, Blatt 2. Erstellt am 5. März 1869 vom Königlichen Bezirksamt Straubing

5 Die Hügelgräber bei Muckenwinkling, Veröffentlicht im Jahresbericht d. Hist. Vereins Straubing u. Umgebung 40. Jhg. 1937

6 Gedruckt in der Festschrift 700 Jahre Pfarrgemeinde Steinach 1985, S. 119

Weitere Quellen:

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 248, Konskription der Untertanen der Hofmark Steinach 1752

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Band 514, Hofanlagsbuch der Hofmark Steinach 1760

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster d. Steuerdistriktes Münster incl. Steinach 1814-1843

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-4, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 72, 1843-1859

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-7, Umschreibehefte zum 1. Renov. Kataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 55, 1859 – 1906